弦子诉朱军性骚扰案第二次庭审:一场“证据不足”的判决,一场被重兵把守的声援

弦子走出法庭时,已是半夜12点。

人群立刻涌上去,40多个年轻人站了三圈,把弦子围在中心。她左手拿着一本红色的《民法典》,右手捧着进法庭时抱着的花,站在人群中显得格外瘦小。

许多声援者于中午赶来,捱过了警察的骚扰,在庭外等了十多个小时,却在弦子走出法庭前40分钟,刷到了海淀区法院微博发布的宣判结果:证据不足以证明性骚扰,驳回诉讼请求。

弦子尽力克制情绪,向大家讲述法庭里的经过:法官不予调取证据,临时拒绝专家证人出庭,不允许律师在第二轮辩论发言,不允许她总结陈词,“法庭辩论后,过了20分钟就判了”。

“我已经做了全部的努力了,”弦子说,“我不知道自己有没有勇气再坚持三年,我也不知道这次是不是一个告别,但如果是告别的话,我觉得非常遗憾……没有给大家一个更好的结果。”

她忍不住哭了。现场传来抽泣声,许多人开始抹眼泪。“你很棒”、 “辛苦了”、“弦子你非常了不起”、“我们爱你”、“我们希望你未来能开心”,在场年轻的女孩男孩们鼓励她。

一位声援者说:“这不仅是你的三年,也是我们的三年……如果有人很疲惫了,可以停下来休息,但是我相信,我们未来还是会再见的。”

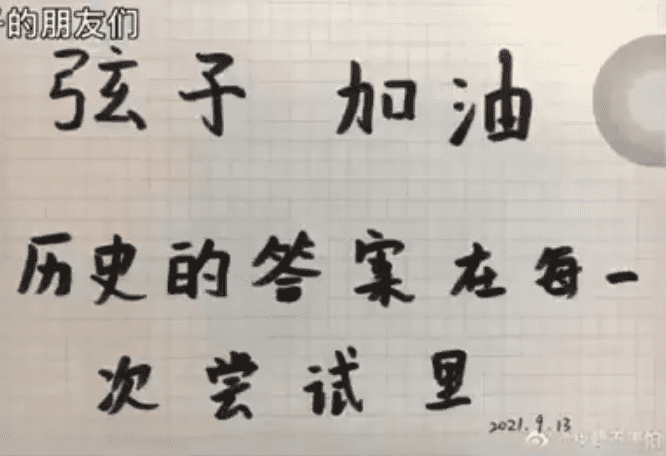

这场声援发生在2021年9月15日,弦子诉朱军性骚扰第二次庭审外。从2018年“准备开始战斗吧”的起诉宣言伊始,弦子逐渐成为帮助性侵受害者、联结女性的#MeToo核心行动者,微博账号“弦子和她的朋友们”也成了这场运动的一个重要发声地。

2020年12月第一次开庭,上百个年轻人面对警察呵斥时坚定而理性,给陌生的彼此送来晚饭、奶茶和暖宝宝。亲历者说,善意、守望相助、温和有力的抗争,让公民社会在美好的夜晚里短暂重现。

然而,这次庭审外,有了更多的警察严密巡视;网络上,更多微博账户在发布或转发相关内容后即刻炸号。不过,虽然声援者少了一半,仍有几十人驻守到深夜,用泪水和鼓励迎接弦子,然后送别。

“弦子可能会感到疲惫,但 #MeToo 不会因此沉寂,”拥有十余年法律经验的黄思敏律师接受NGOCN采访说,“这不是一两个人的运动,而是很多女性一起走过的历程。”

她说:“只要对女性的压迫存在,就会一直有受害者和声援者站出来发声。”

庭审外:警察、大叔大妈、声援者的眼泪、“我们未来还会再见的”

21岁的余无声(化名)中午12点半来到海淀区法院时,南门的整条通惠寺街已经封了,正门十字路口也拉起警戒线,十多个声援者站在路口两边。此时距开庭还有一个半小时。

他在法院外绕了一圈,20多个警察在狭窄的道路上来回巡视,随机检查身份证;另有20多个便衣警察,统一身穿黑色衣服,佩戴黑色蓝牙耳机,仔细打量路人。他说,警察只要发现有人交谈、四处张望或看地图,就会立刻要求他们快速离开。

13:40分,他看到弦子出现在榆树林街的路牌旁,拿着一本《民法典》,抱着一束花,神情有些紧张。近20个支持者和约10个外媒记者立刻冲过去将她围住,一对情侣冲她喊:“弦子加油!”

弦子犹豫片刻后,面对人群说:“2021年9月14日,有可能是我诉朱军性骚扰损害责任纠纷一审的最后一次开庭了。从2018年站出来到现在,已经经过了三年。”

她继续说,“非常感谢大家,不管是去年12月2号,还是今天,愿意和我站在一起,也是因为我们彼此有共同的感受……”

然而,话音未落,一个中年男子突然推开人群,冲着弦子大喊“你自己破事凭什么挡了别人的道!”几个中年女子也挤进来,一边喊着“散了散了,别挡路,影响居民正常生活了都”,一边把弦子往法院门口赶。

“不管是胜利还是失败,我都很荣幸可以感受这三年…”弦子试图把话说完,但被推搡到一边,声音淹没在大叔大妈的喧哗中。

弦子被迫往法院方向走,余无声和20多个支持者跟过去。她忽然站定,想再和支持者说些什么,但被大叔大妈高声大喊“动起来,别挡路,别聚了”再次打断。场面变得混乱,余无声说,他能感到弦子当时的愤怒和委屈。弦子没再说话,擦了擦眼泪,理了理被弄乱的头发,转身向法院入口走去。

她一个人穿过铁栅栏,转头向声援者们招了招手。“有个姑娘大喊‘加油弦子姐!‘大家一下子绷不住,很多人都哭了,”余无声回忆,“弦子瘦小的身影,很快就消失在我的视野里。”

和第一次开庭时警察与声援者对峙相比,大叔大妈粗暴的驱赶让许多人更加愤怒。余无声说:“去年,人们能和警察代表的公权力正面抗争,但这次大叔大妈冲进来,我们都不知道怎么反抗,和谁抗争。当局的维稳方式特别阴、特别损。”

另一位现场声援者对NGOCN说,那个首先挤开人群、侮辱弦子的中年男子,随后戴上了蓝牙耳机,在十多个小时里一直和其他便衣站在一起。

弦子走进法庭后,现场安静下来。大多数支持者站在南门对面的公交站聊天。有人带来一把吉他,唱了一首张悬的《玫瑰色的你》:“你手里没有魔笛 只有一支破旧的大旗……你看起来累坏了但你没有停。我是那样爱你,不肯改的你,玫瑰色的你。”

22岁的解娟(化名)下午两点时来到庭外,一直等到凌晨弦子走出法院。她说:“我一定要来,因为这个案子不仅仅是弦子自己的事情,它变成了中国女性的联结和希望。”

她和弦子因一起在网上做公益而结识。“弦子一边忙自己的案子,一边在武汉疫情爆发、河南洪灾时帮忙募资捐助,帮助性侵受害者、性少数群体找律师、社工、记者,为他们发声,”她说,“很多人因为她联结在一起,她温柔又有力量。如果我心里有一个特别美好的行动者的形象,她就是那个人。”

解娟在等待时认识了新的朋友,许多人都“受弦子的鼓舞”,“被她感动”而来。大家聚在一起聊#MeToo,聊女性的抗争,也一起调侃警察。她说,警察在警戒线里侧着身子偷听她们说话时,她们大喊:“你不拉警戒线就不用偷听啦!”

傍晚,素不相识的支持者带着盒饭过来,问解娟和她的朋友们有没有吃晚饭。附近居民下楼遛弯儿,被警戒线拦住,问她能走吗,她总说能走。“我潜意识里,其实希望没有警戒线把大家拦在外面,我们可以自由地走,”她说。一位阿姨问她怎么那么多人聚在一起,她详细解释了朱军性骚扰和弦子三年的抗争,阿姨听完后说,“这姑娘很勇敢,真不容易。”

晚上八点半时,警察比白天更多了。另一位现场亲历者说,法院南门的通惠寺街排满了警车,正门被三两公交车堵住,正好挡住了海淀区法院的牌子。一辆公交车里坐了四五个警察,和街上的警察一起监视着行人和声援者的举动。

这位亲历者说,晚上赶来的部分支持者们互相提醒小心警察,说看一看就满足了,还有一些大学生担心警察打电话给学校,引起更多麻烦,所以待了一会儿便迅速离开。他对此表示理解:“我自己在现场时也很害怕,无法苛求每个人都要和警察对峙,都要坚持到最后。当下这么大的政治压力,在网上关注,去现场声援,看到这些大大小小的支持,我感到很欣慰。”

直到晚上11点半,法庭外的声援者们仍然没有等到弦子,而此时法院已在微博发布了审判结果。“警察一直催我们走,说我们在这儿傻等着,我们要等的人都到家了,”解娟说。人群里出现焦急、失落与愤怒的情绪,有人讨论是否要继续等下去。

然而,将近凌晨12点时,一位女生过来和众人小声说,弦子会在榆树林街西边的下一个路口等大家,声援者们立刻小跑过去。他们终于看见弦子走出来,怀里依旧是十多个小时前走进法庭时抱着的花。

看到声援者赶来,昏黄的路灯映照出弦子的泪光。她对大家说:“开庭前我每天都睡不着觉,总是怕自己得准备不够好。但在陈述环节我没有充分的机会陈述,王飞律师在第二轮也没有机会为我辩论。”

她不断重复,“我已经做了全部的努力了”,手里一直揉着那本皱了的《民法典》。

她说:“事情发生的时候我21岁,现在我已经28岁了,如果再这样(抗争一回)我已经35了,我没有办法再这样做了,我已经非常疲惫了。”她哽咽,用手擦掉眼泪,但又忍不住哭出来。“这三年能和大家有联系,能在微博上和大家说话,已经是我三年全部的努力了。”

“我没有想到这个事情会这样,我以为会更好,起码不用我走出来和大家说败诉,”弦子说,“我觉得非常惭愧,我不知道还有没有接下来的三年了。”

在场的女孩男孩们再也抑制不住情绪,很多人开始明显地抽泣,大家带着哭腔安慰弦子:“没关系”、“你很棒”、“弦子我们爱你”、“我们希望你能过好自己未来的生活”。

一位声援者说:“我们应该谢谢你,做了这样一次尝试。”现场安静下来,她继续说:“哪怕未来三年里很难再去公共发声,但……所有的人不会都停下。”

在大家安慰和鼓励后,弦子的情绪缓和了一些,说自己会坚持上诉。“即使拿到这样的判决……发生在我身上的事情不会因此而改变,”她说,“从2014年开始,很多人告诉我不要说出去,但我从来没有一秒不觉得我是性骚扰受害者,我从来没有一秒觉得我做错了什么。”

她向大家道谢,然后和朋友坐车离开。解娟身旁,一位女生绷不住了,蹲在地上大哭起来。

庭审内:“证据不足”、不予调取、限制辩论

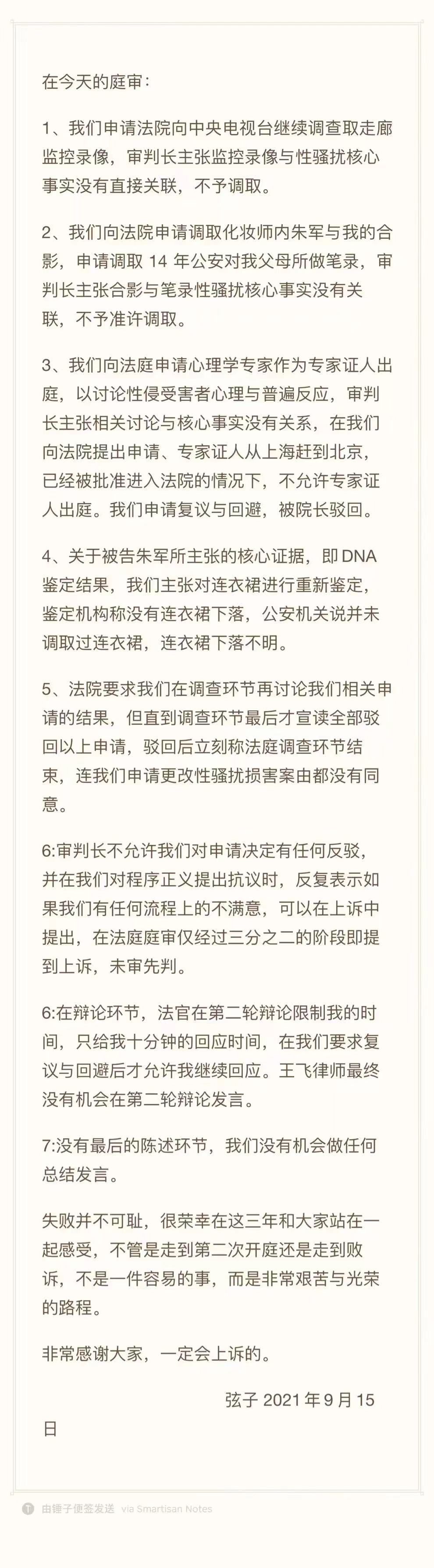

庭审当晚,弦子发布长文声明称,她向法庭申请调取性骚扰前后央视走廊监控录像,以及调取警方远赴武汉威胁其父母不要外传的笔录。然而,审判长均以“与性骚扰核心事实没有直接关联”,不予调取相关证据。

NGOCN试图了解庭审中的具体状况,但弦子的代理律师王飞以当事人安全为由,婉拒了采访。

多名法律从业者认为,法庭拒绝调取证据缺乏正当理由,甚至是失职。

法律界普遍共识认为,性骚扰隐蔽性强,取证难,证明难。黄思敏律师表示,在这样的前提下,以多个间接证据构成证据链,达到民事诉讼“高度盖然性”的证明标准,是受害方常采用的诉讼方法。

黄思敏律师解释,走廊监控、警方威胁父母的笔录,虽然不能直接独立证明性骚扰事实,但仍与性骚扰发生的前因后果紧密关联,能够被弦子一方用作证明朱军性骚扰的证据链。

她称,对于这些与案件紧密相关、且受害者无法获取的证据,法院应当依职权调取,“但法院却没有调取,是失职的”。

黄思敏律师强调:“之所以’证据不足’,是因为法院不调取足够的证据。如果证据都调取了,即使判定证据没有达到证明标准,起码是在现有制度下做出的裁判。(现在的这个结果)体现了我国司法实践中普遍缺少性别意识,也体现了性侵受害者保护制度的缺失。”

她继续说:”法官连应该调取的证据都不调取,尚未衡量证据的证明力,就在第一步把路堵死了。这样的行为是否符合民事诉讼法,是否符合法官法,都是有疑问的。”

两次庭审中,法庭均以不同理由拒绝调取监控、笔录、连衣裙等证据。

弦子在第一次开庭后的记叙中写道,公安机关案卷保存了央视走廊监控,而朱军方也在网上发布过监控截图。但是,第一次庭审,法庭答复“公安机关没有调取过监控”;第二次庭审,法庭拒绝调取监控。

对于警方威胁其父母的笔录,弦子写道,第一次庭审时,她的父母已在庭上当场作证警方联系二人的整个过程,但被法庭以“公安已经调取全部卷宗,不会再次调取”为由拒绝;第二次庭审,法庭则以“与核心事实无关”为由,再次拒绝调取笔录。

此外,弦子称,她两次庭审均申请,重新鉴定性骚扰发生时所穿的连衣裙。但法庭均回复,公安机关没有调取过连衣裙。然而,与之相反,她自述写道,2014年报案后,警方已对连衣裙前胸、右侧下摆、臀部三处粘取物进行检测,且2019年庭前会议时,她看到警方的鉴定报告保存完好。

女权运动推动者,“女权之声”创办人吕频接受NGOCN采访称,该案展现了“公检法三方如何共谋,打着法律的旗号否认事实。”

吕频说:“性骚扰的隐蔽性,社会文化的性耻感和对女性的羞辱,导致性骚扰难以证明。但现在,司法和权力层层掩护,对受害者联手打压,导致性骚扰根本证明不了。”

“法院的表态也是霸凌的,”吕频说,“明明有连衣裙,非说下落不明;明明有监控,就是不调取。公然的自相矛盾,一副‘你能拿我怎么样’的姿态,践踏程序正义。”

2020年第一次开庭前,#MeToo 运动者已经对司法审判的局限性做了心理准备。“司法给不了公正,就向社会辩护;当下给不了公正,就向历史辩护”,成了弦子和她朋友们的口号。女权行动者梁晓雯律师说:“弦子的案子是对中国法律体系的检验,而不是法律对米兔的检验。”

第二次庭审后,吕频说,虽然诉讼失败,但这成了#MeToo运动里最有影响力的案子。三年的诉讼历程,暴露了法律和司法的系统性问题,所引发的公共讨论,以及对全社会的震撼,是败诉之外更深刻的意义。

然而,海淀区法院宣布判决的微博下,许多评论同情朱军“沉冤昭雪”。弦子案开庭两天前,何谦指控邓飞性骚扰事件,以邓飞诉其侵犯名誉权一审胜诉、二审维持原判而宣告终结。邓飞在公众号上宣称,“继续信仰法律”。

吕频分析,#MeToo只是暴露法制的弊病,并不必然能立刻推动司法完善。相反,近年来社会厌女情绪发酵,对性骚扰判决出现了“信则信,不信则不信”的分裂。她说,“如果中国的司法完全到了这个地步,已经毫无公信力可言了。”

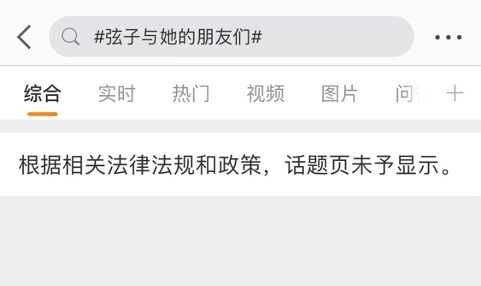

在社交网络上,大量微博账户因发布或转发弦子庭审相关文字、图片而被炸号或禁言,包括女权博主 @CatchUP性别公正姐妹、@七只小怪兽、@莓辣MAYLOVE,以及媒体人@熊阿姨、@西窗随记等等。然而,攻击弦子“制造社会分裂”、“反华工具”、“严惩女权分子”的微博与评论毫发未损,坐拥上千个赞。

吕频说,#MeToo 对女性群体的联结,以及对男权社会的挑战,触碰了当权者的神经,必定招致“铁拳”的打压;而民族主义与厌女情绪合流后,网民”境外势力”的标签等于”政治死刑“,“压根儿不用再和你讨论女权和 #MeToo 本身了”。

多位庭审现场亲历者说,判决结果和权力压迫,让不少人对 #MeToo 的未来感到担忧,认为线下声援几乎不再可能,网络公共空间日益坍缩。

但黄思敏律师却说,不必因一个个案而太过灰心。“虽然空间越来越小,但这个案件还能被公开,#MeToo 还能被讨论,这个议题还是有希望的,”她说,“#MeToo 在未来三五年里可能很悲观,但它要改变的是法律、制度、社会、文化对女性的系统性压迫,注定是一场漫长的抗争。”

她说:“#MeToo 受害者们用自己的痛苦,不公正的经历,勇敢地言说,换来女性权益和性别平等的一点点进步,这些进步本身就是女性生活的血泪史。”