彭博为献媚中国不惜余力

- 完全是恐怖的经历。不仅针对记者,甚至是针对记者全家人的威胁,包括年幼的孩子。这一切只是为了跪舔中国 ……

我是被 Mike Bloomberg 公司通过保密协议试图封口的众多女性之一。可笑的是,我甚至从未给 Bloomberg 工作过。

但是我的经历足以表明,为了避免冒犯北京,彭博机器不惜余力。

Bloomberg 的公司彭博有限合伙企业(Bloomberg LP)非常依赖中国广阔的市场,以至于如果我拒绝签署保密协议,彭博的律师就威胁要对我的家人造成经济上的破坏。

直到我聘请爱德华·斯诺登(Edward Snowden)在香港的律师时,多次企图恐吓我的 Bloomberg LP 才最终罢休。

2012年,我正在北京清华大学攻读社会学博士学位,我的丈夫 Michael Forsythe 是一篇彭博社新闻文章的主要撰稿人,这篇文章讲述了习近平的亲戚所积累的丰富财富,这是屡获殊荣的 “Revolution to Riches’’ 系列的一部分关于中国领导人的报道。

彭博(Bloomberg)在2012年6月发表有关习近平的家庭财富的文章后不久,我丈夫就受到了一位女士发来的死亡威胁,此人声称代表习近平的亲戚。

传达威胁的女人特别提到了对我们全家的危害;我们两个孩子当时分别是6岁和8岁。

纽约客的 Evan Osnos 在他获奖的著作《Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth and Faith in the New China》出版后也有类似的遭遇,当时同一位女士告诉 Osnos 的妻子:“他[Forsythe]和他的家人不能留在中国。否则就会出事,看起来会像是个意外。没有人会知道发生了什么。他会被发现已经死了。”

鉴于中国官方媒体的报道,这种经历尤其令人恐惧,因为它就发生在英国商人尼尔·海伍德被谋杀后的几个月。尼尔·海伍德被中国高级领导人薄熙来的妻子毒死。据报道,他的尸体是在中国西南城市重庆的一家旅馆里被发现的。

当我们一家人2012年在中国境外的地方度过孩子们的暑假时,彭博的高管一直不断联系我丈夫,讨论如何维护我们的安全。

我经常做噩梦,梦到我的孩子被殴打和杀害。我拼命想公开谈论这一死亡威胁,感觉这将为我们提供更强大的保护,但是,彭博新闻社希望我们在公司进行内部调查时不要对此说任何话。

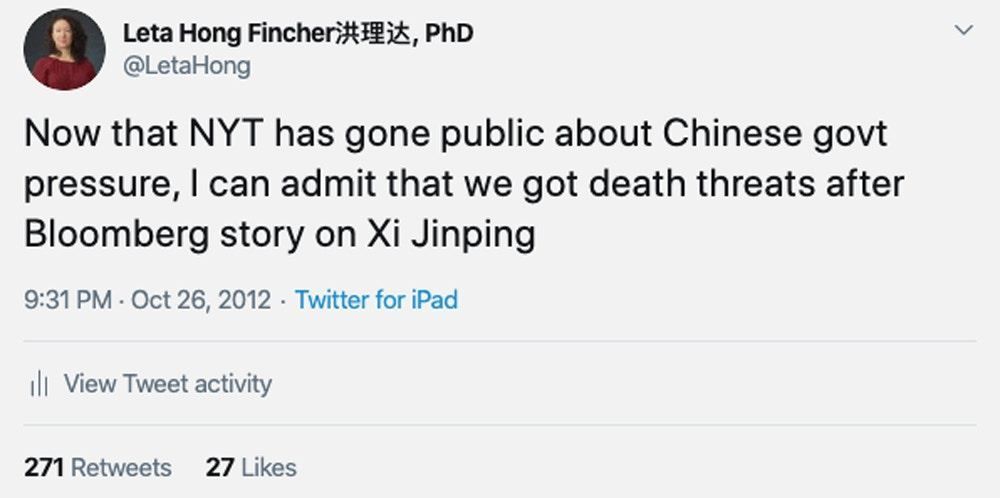

自从我们2002年结婚以来,我一直对该公司忠诚,而且我不想破坏我丈夫的工作。我一直保持沉默,直到2012年10月26日,另一篇(无关的)违抗中国政府的报道发表。

我决定在 Twitter 上发布一条消息,说明在发表有关习近平的新闻报道之后,我们已经收到了死亡威胁。

就在我发送这条推文的几小时内,彭博的管理人员告诉我丈夫,说:“请你妻子删除她的推文。”

我没有删除推文,但是我也没有再发布过任何关于死亡威胁的推文,也没有公开谈论过这件事。我不想激怒该公司,因为我们需要它将我们搬到香港,在那里我们的孩子们会更安全。

在我们在北京准备申请香港的学校并为搬迁做准备的过程中,我一直感到恐惧。

在上学或放学的路上,有人会去找我们的孩子吗?谁在监视和窃听我们?每天晚上我仔细地拉好所有百叶窗以防止中国间谍监视我们;我非常小心,从不在家里或电话里大声谈论我们的计划,以防被窃听。

2013年8月,当我们飞离北京并搬到香港的一间临时公寓时,我终于放松了。我以为这一整年的噩梦终于可以结束了。但是,事情很快就变得更糟。

我的丈夫为彭博社撰写的另一份调查报告工作了好几个月,该报告涉及中国首富之一王建林与中共高级官员的亲属包括习近平的亲戚之间的财务往来。

到目前为止,彭博社的编辑对此事表示支持。彭博社总编辑 Jonathan Kaufman 在2013年9月下旬的一封电子邮件中说:“我对您追踪并挖掘财务资产和参与者的方式感到敬畏。……这是一个真实的揭露。期待将其推向高潮” 。

但是,彭博社在最后一刻封杀了这个报道,在彭博社总编辑 Matt Winkler 发表的私下评论被泄漏后,该公司在11月解雇了我丈夫 —— Winkler 在公司电话会议上说:“如果我们发表这篇报道,我们将被赶出中国。”

2013年11月12日,时任纽约市市长、彭博有限合伙企业的所有者 Mike Bloomberg 在被问及有关其公司出于担心冒犯中国政府而自我审查的问题时,他对此予以驳回。

然而,就在 Bloomberg 向纽约的记者发表上述评论的几天后,彭博的香港律师威胁说要迫使我们偿还该公司从北京到香港的搬迁费以及我丈夫的薪水预付款,这将损害我的家庭经济,让我们没有医疗保险或收入,如果我拒绝签署保密协议,就要把我告上法庭 —— 即使我从未担任过彭博的雇员。

代表彭博的律师事务所 Mayer Brown JSM 于2013年12月6日致信我的律师,威胁说如果我在7天内不同意他们的保密条款,法院将发出强制令。

我告诉我丈夫的律师,我不想签署那种封口令,所以彭博召集我和我丈夫于12月16日在香港中部孖士打律师行的办公室开会。

我们与彭博的一些资深编辑和 Mayer Brown 律师坐在会议桌旁,并通过视频与来自纽约彭博的 Willkie、Farr&Gallagher 的律师进行了交谈。

我丈夫的律师解释说,我没有保留任何录音或电子邮件,就是那种可能会破坏有关公司业务的证据。

“但是她脑子里的所有证据呢?”视频屏幕上的那个大个子男人说。

当彭博在纽约的律师说出这种话时,我突然想到他拿着一个巨型的吸尘器,试图把我所有的记忆吸走。

我告诉所有人,我需要离开房间,然后走出大楼,决心继续战斗。

12月20日,他们致信我丈夫,继续要求我签署保密协议。如果我不同意,我们可能会 “欠” 公司数千美元。我甚至可能不得不支付彭博的法律费用。

如果我不屈服于他们的威胁,彭博的想法可能使我们的家庭经济崩溃,但我也很生气,因为在我们收到威胁后,他们禁止我公开谈论这一死亡威胁,现在正试图永久剥夺我的言论自由权。

直到我聘请斯诺登在香港的律师时,彭博终于退缩了 —— Albert Ho 和 Jonathan Man 两位律师给我提供了低价,因为这是“正当的理由”。

2014年1月8日,Mayer Brown JSM 的一封信中明确指出:“由于她了解(保留)我们的客户(彭博的)机密信息,因此她需要负有持续的保密义务。”

他们要求我放弃所有发表言论的权利,例如 “为客户准备的文章的未发表草稿;有关客户的新闻采访、编辑过程和社论文件…;客户的员工之间以及客户之间关于新闻采编过程和编辑判断的任何电子邮件和其他通讯(包括口头讨论)。”

Ho 是一位资深的香港亲民主立法者和维权人士,曾两次受到殴打。他告诉我,如果彭博不退缩,我们可以举行新闻发布会让他们丢脸。

幸运的是,彭博终于停止向我发送法律威胁了。我回到清华大学攻读博士学位。并出版了我的第一本关于中国妇女的书。

我的丈夫加入了《纽约时报》,重新报道了关于中国商人王健林的整个故事,就是彭博社拒绝发表的那篇报道,他的报道于2015年4月下旬发表在《纽约时报》的首页上。

我从来没有想过公开彭博的威胁行为,并且真的为财务崩溃感到恐惧,因此尽管保留了言论自由,但我从未写下过自己的经历。

我现在把这件事说出来,是因为我与其他许多女性不同,我不受保密协议的约束。

很明显彭博公司存在性别歧视的环境。彭博的经理和律师视我为公司财产,是我丈夫的附属物,利用恐吓和威胁试图欺负我 ……

即使是现在,我仍然担心说出来的后果。但是,我们说的越多,我们就能越强大。⚪️

Leta Hong Fincher is a journalist and scholar who has won several awards for her reporting on China, including the Society of Professional Journalists Sigma Delta Chi Award. She is the author of “Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China” and “Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China.” She is a supporter of the presidential campaign of Elizabeth Warren, and has both donated to her and volunteered for her.

When Bloomberg News’s Reporting on China Was Challenged, Bloomberg Tried to Ruin Me for Speaking Out