There and Back Again 歸去復來

我從來沒有想過會在布理斯托渡過今年的冬天。進了大學已經有兩年,留在這裡過冬倒是第一次。舍堂內大多數的學生都趁著長假期旅行或回家,留下來的人數仍足夠辦個小型聖誕聚餐,結果就像這個城市的日常氣氛般,說不上熱鬧,也不算冷清。

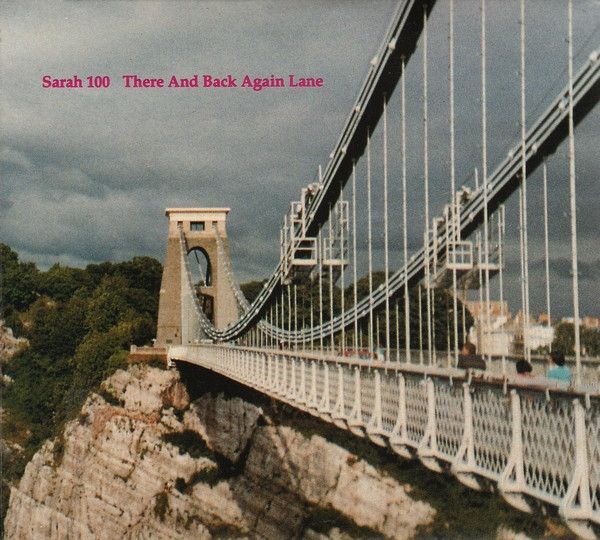

聖誕節除夕那天,舍堂辦公室的女士親切提醒我,有一件給我的郵包塞在信箱已經差不多幾個星期。她大概以為是禮物或賀卡一類的東西,可是我沒有抱著什麼期望。郵包沒有貼上郵票,包裝上是我熟悉的粗獷筆跡,於是便匆匆拆開。裡面是一張CD唱片,封面是布理斯托的地標,長長的一條吊索橋。那是Sarah Records最後發行的大碟<There and Back Again Lane>。郵包附上一張來自學生報刊Epigram編輯的便條,以毫不客氣的語調拜託我搜集相關的資料,如果有空的話,不妨寫點回顧評論的感想。那傢伙真是個毫不識趣的編輯嘛。

如果這世上有所謂不幸和幸運的事情,我想人們會傾向注視各種大大小小的不幸,即使幸運一再來臨,卻視作理所當然。來不及訂機票回家的我,聽著Blueboy的The Joy of Living,寫著沒多少人看的感想打發時間。

一月的布理斯托,天氣依然是連綿的冷雨。新的一年並沒有什麼特別,轉眼便已經過去半個月。我一如往常去了Whole Foods附設的用餐區,解決今天的午餐。儘管我對有機產品沒有特別的偏好,可是從這裡可以遠望那座古典建築風格的音樂系大樓The Victoria Rooms,稍微可以彌補食物質素對心情帶來的落差。

「那樣奇怪的東西真的可以吃下去?」後面傳來女孩的聲音。

「不要緊,習慣過來就好了。」起初我並不為意,轉過頭來以同樣的語言回應後一張餐桌的女孩,幾秒後才發現她是對著友人自顧自說,彼此都顯得有點尷尬。

「曾經有一次,我在學生會大樓的升降機中被陌生人問,為什麼每次都要廣播『門正在打開』或『門正在關上』,不是很煩厭嗎。」我試著打圓場,希望不會被視為奇怪的搭訕吧。

「或許……是為盲人學生而設吧。」另一個女孩說。

「其實我來了整整一年也沒有發現。我說通往課室的大門才令人莫名奇妙,進出都需要輸入密碼,經常都有忘了密碼的學生呆在門外和門內,等待下一個把門打開的人來。」看著兩人詫異的表情,似乎放下剛才小小的緊張感。

「你是這裡的學生吧?」

簡單互相介紹過後,才知道她們二人都是昨天才到踄的交換生,步出餐廳時便穿上厚厚的羽絨大衣,相比之下我已適應這裡的氣候,普通的夾克便足夠。在這座小城,偶然遇上來自相同地方的人是常有的事。直到在新學期的社會學課,再碰見其中一個女孩。

那個女孩的名字叫Sarah。

「假期過得如何?」Epigram音樂版編輯兼同班的同學Josh,隨意坐在演講廳的後排和我搭話。

「整個月都閒得發慌,全都浪費在那篇稿上。」我把一個月前塞在信箱的CD還給他。

「早就說來我老家西班牙玩嘛,英格蘭冷得要命。」我從他不懷好意的笑容猜到接下來說什麼。「倒是沒想到你這麼快便交了女朋友?」

「Sarah是這個學期來這裡的交換生,別往奇怪的方向想了。」

「本來打算和一起來朋友分開選不同的課,結果還是碰上認識的人呢。」Sarah苦笑著說。

「別看這傢伙呆頭呆頭腦的樣子,可是很不錯的薩克斯風手喔。」

「所以另一個傢伙硬拉我去寫些不擅長的東西。再說我的程度只足以自娛,完全比不上音樂系那些人。」我發現坐在旁邊的Sarah目光彷彿帶點羨慕,於是想著如何開脫。

「這CD不是Sarah Records的<There and Back Again Lane>嗎?」Sarah突然說。

「布理斯托的傳奇獨立音樂廠牌,」Josh顯得饒有興致。「在本地並不怎麼有名,但多年來在海外的評價不俗。<There and Back Again Lane>作為最後的100號專輯,收錄了過往Sarah Records旗下有點名氣樂團的曲子,現在不容易找了,喜歡便借給你吧。」

「不過你呢,還是重新再寫那篇稿子吧。」Josh冷不防向我說。

下午四時左右,社會科學圖書館窗外的天色已昏暗起來。放在我眼前,是一份涂爾幹的習作和一篇尚待完成稿件。死線總是不知不覺步近,每當發現時便已經太遲了。遠處的威爾斯紀念大樓響起鐘聲,提醒我還有一點時間。上星期Sarah提起她住的宿舍隔月便會舉辦不同國家文化特色的聚會,這個月剛好慶祝農曆新年,便順道邀請我來,於是約好了在塔樓正門等。我放下尚待完成的作業和稿件,信步行往塔樓,推開那面大得有點誇張的木門,便看見Sarah和她的朋友坐在長梯旁邊的椅子閒聊。遠看Sarah的個子不高,及肩的黑髮很容易讓人辨認,談及感興趣的話題時的眼神總是顯得格外明亮。

「我們剛剛在想,可不可以要你在聚會上表演一下薩克斯風,」Sarah的友人說。「我們前天去了The Victoria Rooms看午間爵士音樂會,你果然不簡單阿。」

「放過我吧,」我無好氣的說。「我是在中學時期學會吹薩克斯風,演奏也只是玩票性質的活動,何況音色和新年的氣氛完全不搭調。」當我還在想,為什麼我沒有注意她們會來看的時候,原來她們已分配好接下來的工作。不知是否故意,Sarah的友人先回去幫忙包餃子,剩下我們兩人去買額外所需的食材。

「不好意思,」我們走出超市時候Sarah說。「我想她只是開個玩笑鬧著玩。」

「總不能白吃白喝吧。」我忽然想把Josh也拉過來,預備三四十人的份量的確遠遠超乎預料。

「的確如此呢。」Sarah爽朗笑著。「話說那篇稿怎麼了?」

雖然只認識了一段時間,但是Sarah不時會將話題朝出人意表的方向發展,比如說對食物配搭感到奇怪,而不是好吃與否,這種跳脫的思考方式往往讓Josh不亦樂乎。

「明天便截稿了,可是總會有辦法的。」當然不用說,還有那篇快要令我和涂爾幹《自殺論》同歸於盡的習作。

「我也在寫Sarah Records。」自從上次她問Josh借了那張<There and Back Again Lane>,我一點也不感到意外。「一直唸傳理的我,覺得他們的理念很有趣,一直在流行搖滾和朋克的八九十年代,做著吃力不討好的音樂,真的單純如他們所說,想帶來一場全球社會主義革命?如果換了在現在,他們一開始還會做相同的事嗎?」

誰不是夢想著創造出最真摯美麗的事物,然後親手毀掉?Sarah Records在1995年解散時那篇名為《A Day For Destroying Things》的聲明,這一句讓我印象特別深刻。

「我一開始覺得Sarah Records是有眼光和才華,但稍微有點自戀和唯美過頭。」我認真的搜集過資料,可是向來為人隨意的Josh卻沒有告訴我,一部關於Sarah Records的紀錄片差不多完成,所以想在播出前寫點東西。「我猜他們不可能不會在意他人的嘲諷和詆譭,不然最後就不會刊登那篇聲明了。他們始終貫徹自己的音樂,到最後也沒有退讓半步。假如一個自稱獨立的樂隊或者音樂廠牌,一邊宣稱他們的音樂批評政府和資本主義,另一邊賣著包裝精美、數個B-sides封面設計的大碟,這不是雙重標準嗎?」

前往宿舍的路上,談Sarah Records果然不是一個愉快的話題。後來Sarah告訴我,原來錄音室的舊址就在宿舍對面的地下室,我們還特意看了一下。The Orchids、The Field Mice、The Sugargliders……全部樂團曾經擠在這裡錄音。

「即使認真做著,最後還是結束了。」我不禁嘆了口氣。

「你知道嗎,這附近有一棵櫻花樹。」Sarah指著街道盡頭,枝上仍掛著幾片凋零的櫻花。說起來記憶中見過的櫻花樹總是一排,只有一棵令人感覺挺可憐。

「種樹的人到底懷著怎樣的心情呢?」

「無論有沒有人在乎,花還是一樣會開。」

那篇關於Sarah Records的稿件拖了半年才登在Epigram。我本來就算不上是Epigram的一員,不過因為某位編輯同學的緣故,才間歇寫一兩篇文章。投出去的稿件即使石沈大海,也不會大失所望。既然我決定和涂爾幹周旋到底,便不可能把稿件重新撰寫,惟有儘量以原稿修改。出乎意料的是文末補上的一筆,甚至沒有怎樣修改便刊登出來。

幸好Sarah Records沒有把所有的一切燒掉,不然她的故事便無從說起了。無論當時的評論如何過度美化解散一刻的震撼,或是瞧不起流於同好水平的獨立製作,Sarah Records已經伴隨躁動的年代遠去。Sarah Records最後發表的專輯以<There and Back Again Lane>為名並非不無道理,就像這條毫不起眼的布理斯托小街般,她堅持了八年時光,始終歸去復來。Sarah Records和她的音樂,無疑是屬於布理斯托,既然不能留下來,就只能將美好的一切留在這裡。

十月某個秋天的下午,舍堂辦公室的女士親切提醒我,有一件給我的郵包塞在信箱已經差不多幾個星期。我帶著好奇打開郵箱,暗自想著為什麼沒有發現。郵包貼著來自熟悉地方的郵票,上面以工整秀麗的筆跡寫著我的名字。我小心奕奕拆開,裡面是某間大學的學生刊物。封面上某個副標題特別顯眼。

「你好嗎,莎拉」