那些发不出声音的地方

有读者跟我说:“其实我一直在等你写写我们吉林,很失望,到现在也没能等到。并不是只有上海人在受苦,我们这种小地方甚至更惨烈,只是外面不知道。吉林全省人口跟上海差不多,但发不出声音,在网上甚至都求不到一个热搜。我们也是人,为什么就只能默默忍受,自生自灭?”

确实,我们无法回避这样的质问:“那些想发出声音而不能,发了声音也无用的人,他们不无辜吗?”

相信我,我也一直在关注吉林疫情,只是在当地的信息来源太少(只有两位朋友不时和我谈起一点),有用的公开报道甚至更少,缺乏诸多可靠的细节,巧妇难为无米之炊,我也写不出什么花来。

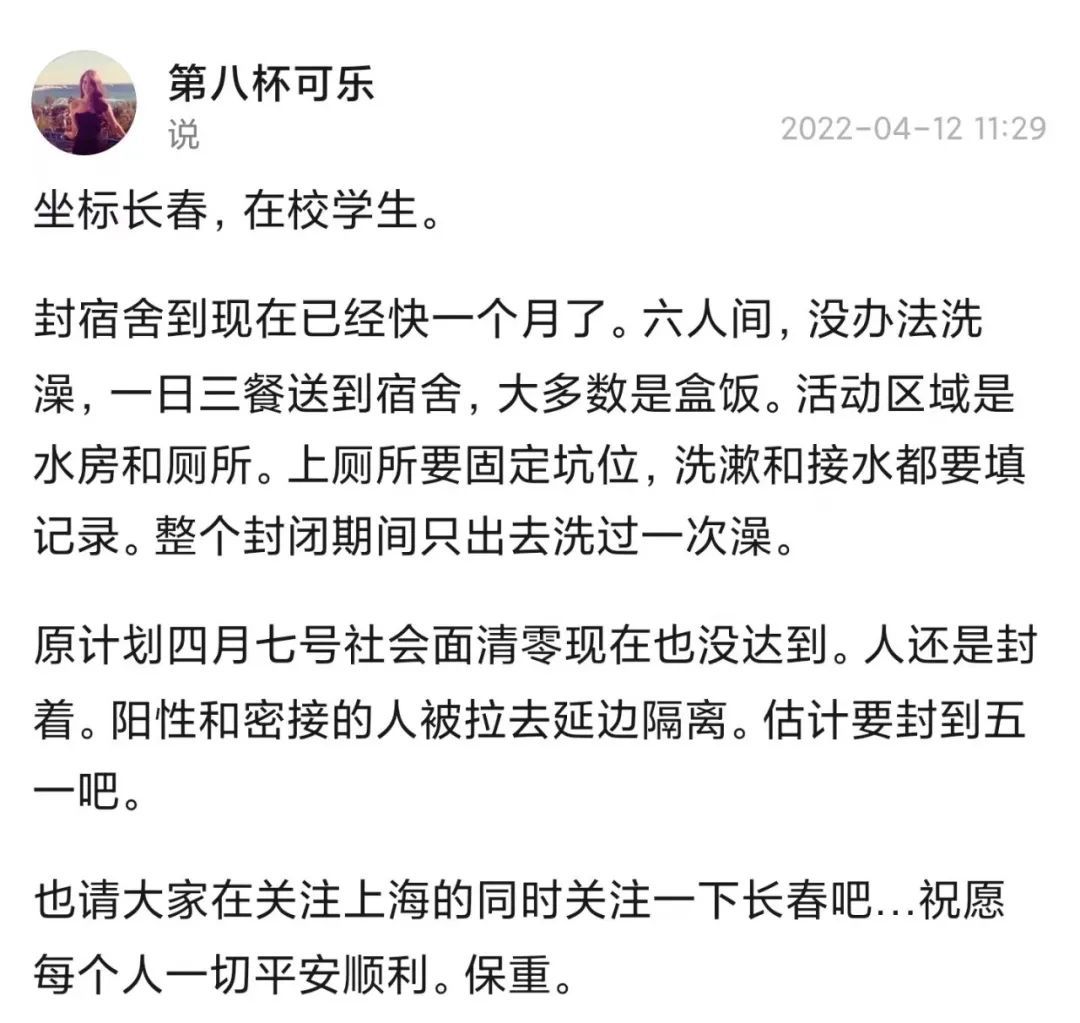

吉林这一轮疫情来势凶猛,3月12日起宣布封省,有的小县城哪怕在此后一个月间从未有过病例,但依旧封城,社会生活全部停摆。然而,在网上几乎看不到从这些地方传出的消息,那仿佛是个舆论场上的黑洞。

偶尔有少数惊人的事件爆出,才会打破这一沉默的幕墙。3月31日,网上一段视频称,吉林省松原市王宓服务区因高速封闭,一名货车司机疑似被困车上20多天没吃东西,最终猝死在车里。这一悲惨而离奇的死亡一度引发了公众关注,但没看到事件内情的后续报道,也就很快在嘈杂的网络上消失了。

4月9日,网传长春蓉桥壹号住户居民王某在业主群里号召进行“敲盆行动”,但她随即等来的不是物资,而是被治安拘留七天并被处以300元罚款,理由是“在政府保障生活物资的情况下”,“意图向政府施压,性质恶劣影响严重”。

这次上海有许多录音传出,无论是市民打给疾控中心专家的、向居委会投诉的,还是跟防疫人员对话的,但一位东北朋友和我说:“吉林被封了那么久,你有看到什么录音吗?没有,别说是你,连我都没看到。”

沉默也有可能是在呐喊。人心都是肉长的,人们不是没有苦处,但说不出来,或者说出来就被迅速阻止了,又或者,他们根本就不会去打那样的电话,因为根据对本地情况的了解,他们明智地意识到,就算打了也没用。

在当地宣布“社会面清零”前夕,有一位长春的朋友跟我说,目睹周围人的困苦,他很抑郁:“吉林的疫情要比报道中能看到的严重得多了,身在其中,愤之、溃之、愧之。这次吉林的疫情,对比过去,看现在、想未来,似乎没有改变的可能。”

吉林人的处境,是疫情之下很多地方人们处境的缩影——相比起上海,恐怕更有代表性。他们共同的特点,就是平日里很少站在舞台中央的聚光灯下,甚至哪怕深受苦难,仍然没能得到这样的机会,发出自己的声音。

这种状况有多严重,从一个细节就可见一斑:听说有些省会城市的医院里,现在医生甚至都觉得闲死了,因为底下县市在大面积封城之后,老百姓都去不了省城看病了。就算能进省城,搞不好出去了回不来,到时没人敢接收,那可就尴尬了。可想而知,那些地方也遭遇了就医难,只是人们都默默自己消化了。

直到前几天,第一财经的一篇《四线小城市的奥密克戎阻击战》,才让包括我在内的不少人得知,安徽淮南市其实从3月28日起也对所有小区实施封闭式管理了——跟上海浦东同一天。那些夹在市区和乡下这两端之间的县城居民承受着最大的心理压力,但连当地人,看来也不知道面对这样的隔离能怎么办。

在“外防输入”的方针之下,最苦的是那些边贸城市。黑龙江绥芬河已封城60天了,悄无声息。只是前一阵的一个不幸事件才让人顺便关注到一眼:4月4日,自媒体“喀秋莎来信”爆出,鸡东县人民医院外科医生时军,因为接诊了一名来自绥芬河的患者(此人冒用其母的核酸阴性报告蒙混过关),导致本县疫情扩散,事后他作为直接负责人,屈辱地戴着手铐脚镣在医院做体检,不堪受辱,用牙刷挑断自己股动脉自杀。

还有广西东兴,这座与越南一河之隔的小城曾因边贸而繁荣,但现在眼看着人走城空。几天前,网上有人呼救:“我们广西东兴市是被遗忘了吗?经历两次疫情,这一次疫情已经40多天过去了,还有新增,我心态崩了。不能复工复学复产,每天呆在家中,分不清今天是星期几。……外面真的有人知道我们这个城市吗?知道我们被封了这么久吗?”

不过若要比惨,可能云南瑞丽才是真的惨:在缅甸疫情爆发后,为了守住国门防线,瑞丽在过去两年里经历了多达9次封城,城区被封合计长达惊人的160天!沿边村寨每个村口都设置了卡点严禁出入,许多村民已有将近一年没出门了。他们咬紧牙关,至今没一例外溢出省,但居民们呆在家里已做了几百次核酸,仍然动弹不得。

人们为什么难以发出声音?很多人都说,那是因为他们忍受力更强、又没有什么渠道可以发声,说了也没人听见,但我想这并不是全部原因。

我发现,很多人都会说:“我们小地方没办法。”这种“忍受力”的背后,是一种宿命论的态度:如果有办法,我也不想,但现在没办法,只能接受。

E.P.汤普森在《共有的习惯》中说,1866年孟加拉饥荒期间没有骚动,那时“许多农村家庭里的人慢慢地饿死,没有发出一声怨言或作出怨恨的迹象”。这种宿命论的态度有时被误认为是淡漠或顺从,但其实是因为人们觉得自己别无选择。

他就此一针见血地指出:“当然,饥饿的骚动者是饥饿的,但饥饿并不命令他们必须骚动,它也不决定骚动的形式。”

我们当下所见也正是如此,有些人甚至美化了这种吃苦能力,挖苦我:“你们上海人有什么好叫的?你们吃的苦多吗?我们更苦,只是不说而已。”

以往人们的普遍感觉似乎是:在一刀切层层加码的防疫之下,小地方资源更少、措施更严酷,却更难让人解决自己的问题、倾听自己的苦处;然而这一次,很多人发现,类似的情景竟然也出现在了上海,他们因此感慨:“上海毕竟也在中国。”

这种“都一样”的感觉或许能给无力者一点宽慰,因为当你发现所有人都“平等地受苦”时,多少会觉得自己当下的处境不那么难以忍受了,有的人甚至很开心,这是一种非常特殊的怨恨:“让你也尝尝我尝过的滋味。”

即便如此,很多人的关注点仍然并不是受苦本身,而是赫然发现,上海人哪怕封城受苦了,得到的关注仍然多得多。网上有不少图都在讥讽这种不平等:上海人并不见得是最苦,只是叫得最响,结果得到了不相称的关注。

然而,所有人都一起平等地忍受,其实并不能让事情变得更好。此时此刻,最重要的是要意识到:我们每个人都不应受这样的苦,而要推动改变,就必须尽可能地发声。

为什么中国取消了农业税?因为负担太重,把农民逼急了。然而,有研究表明,负担最重的那些地区,农民常常很顺从地就交了,抗争最激烈的是浙江农民,他们要求换取公共服务,没服务就欠缴农业税。实际上,浙江农民的处境不说是全国最好的,至少也在前茅,而他们迫使基层政府让步的结果,是换取了更好的公共服务,这又更改善了他们自身的处境。

发声的目的,不应该只是诉说一下委屈,之后却什么也没发生,又或者,只是得到大家长更好的关爱,而应该是推动改变。也因此,这次有外地朋友和我说:“我们发不出声音,在我们这里没可能,谢谢上海人喊出来,还是要靠上海来推动改变。”

当然,这也不是光靠上海能做到的,这需要我们每个人的呐喊。