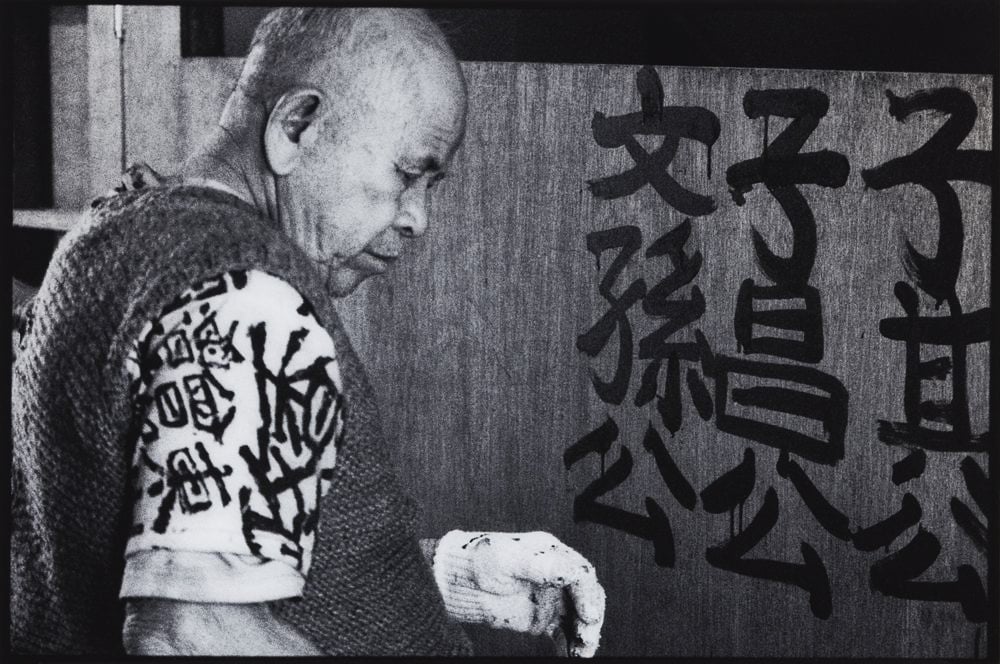

九龙皇帝

曾灶财,原名曾财,是香港最有名的街头涂鸦者之一。他以“九龙皇帝”自居,认为九龙是属于自己的封地,在香港街头用笔墨书写自己的族谱与事迹。从“疯子”到香港的一个“时代符号”,曾灶财的作品受到海外人士的追捧,登上威尼斯双年展,然而他在香港街头的真迹却所剩无几,关于九龙皇帝笔墨的保育问题,曾经引发香港街头文化爱好者与港府相关部门的冲突。

曾灶財1921年生與廣東省,于1937年來到香港。1911年辛亥革命以後,廣東省政局動蕩,大量廣東居民遷徙至香港。1900-1931這30年閒,香港人口增長近兩倍,其中主要集中在九龍。曾灶財來港亦是來九龍投奔舅舅,務農爲生,后在工地、垃圾站工作過。35嵗那年(約1956年),曾灶財聲稱翻閲族譜發現九龍大塊土地為祖先封地,而今卻被港府强占,因此走上街頭,以塗抹宣誓主權。

曾灶財的聲稱是否屬實已經不可考,但可以從他的“流亡史”中窺見香港社會變遷的一二。二十世紀三十年代,香港的工業正在不斷發展,九龍也吸引了一眾移民與工業,同時保有農業產業與村落。1945年日本戰敗,日治時期對於九龍農田的規劃隨著日軍的撤出已經無法延續,同時大量内地移民湧入香港擠占居住地以及工作機會,導致大批農民告別農業另謀他就。曾灶財聲稱九龍原爲自己祖先的封地,也帶著宗族制度的色彩。明清時期,小農經濟下土地可以被個人擁有且代代相傳,基於土地之上衍生出了宗族制度。香港同樣如此,《拆村:消逝的九龍村落》寫到:香港存在名爲“祀田”的東西。

2003年9月29日,南華早報刊登了“二十五個愛香港的理由”中,九龍皇帝曾灶財位列第13。從“瘋癲”到香港的文化符號,除卻曾灶財本人書法獨特的藝術風格,更與香港人的身份構成、身份認同相關。從前作爲殖民地,而後作爲“香港特別行政區”,同時又是一個移民城市,“香港人”的定義以及面目曾經十分模棱兩可。香港人渴望一種純粹的本土符號,而不是在英國以及中国兩者之間尋租。曾灶財的“反叛”也許正中其下懷:他的街頭書寫橫跨英治時期以及香港回歸后,一視同仁地挑戰英國與特區政府。在他的書法裏,英國女皇是他的皇姐,新中國則是他的領土。而小市民出身的曾灶財又宛若一代香港人經歷的縮影,創作高峰期的他時常出現在九龍街頭,是當時香港人的集體記憶。

在公共空間書寫,曾灶財的行爲不免沾上了一絲政治色彩。作爲一種街頭藝術,塗鴉的誕生就與政治反叛息息相關:市民是城市名義上的主人,公共空間的使用者,爲何政府與企業可以合法張貼告示,而市民塗鴉則是違法?“香港沒有完全的代表制民主,所以真正的政治生活空間是在公共空間中,而不是在議會裏……他們的街頭抗爭已經被證明是一種有效的方法。”而在九龍皇帝“駕崩”后,香港文藝界衆多人士因墨寶保育問題走上街頭,他們選擇曾灶財的頭像作爲自己的旗幟。

不同於其他善於經營的藝術家,曾灶財是一個不諳世事的草根。與曾灶財有二十年交情的鍾燕齊認爲,曾灶財書寫的内容都是祖先,家庭人脈關係。“對第三者沒有多大意義,是幅抽象的符號作品。”1997年劉霜陽首次將其作品引入美術館並引起轟動——曾灶財是被選擇成爲香港符號的。90年代的香港處於身份轉變的過渡期,相較於上一波思潮的小市民文化、又或者是中國民族主義,更加探求香港自身文化的肯定,以及對與政治身份的追求。

與本土意識相伴而來的則是大量市民對文化保育的呼聲。然而,九龍皇帝至今尚存的街頭墨寶數量非常有限,文化界也常將其視作文化保育的失敗案例。英治時期,英國並無意培養香港的本土意識,而中英談判后更是一再停滯,香港的文化保育工作相較其他地區起步晚,法規不完善。曾灶財的塗鴉作品時常在完成不久便被管理人員遮蓋,即便在曾灶財擁有了一定的國際影響力后依舊如此。在2010年1月13日立法會會議陳淑莊與民政事務局局長曾德成的書面問答中,康文署將曾灶財的街頭作品稱爲中性的“墨跡”而非“書法”。游走在法律的灰色地帶,作爲一種自下而上的藝術,曾灶財的作品難以被定性:如果曾灶財能被成爲藝術,那麽其他人塗寫亦能定性為藝術?爲何曾灶財名聲在外便保護他人便不可?此外,在寸土寸金的香港,文化保育的成本以及空間利用難以平衡。曾灶財的作品遍佈各類建築、公共設施表面,如果需要保護,承載其作品的建築要如何城市規劃亦是難題。康文署曾經試圖在坪石邨的路燈表面安裝膠罩,導致道路過於狹窄影響行人通行。客觀條件,歷史條件的多種衝突下,使得對於九龍皇帝作品的文化保育活動始終難以令所有人滿意。