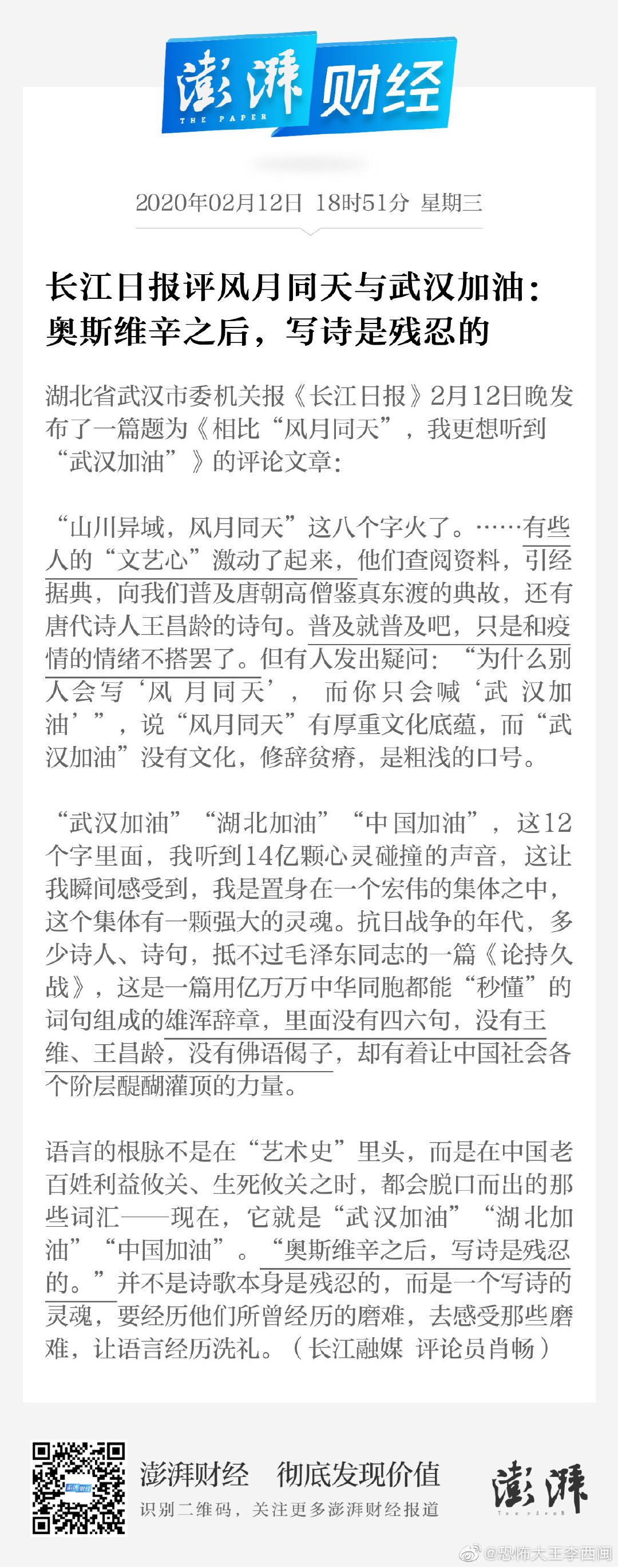

奥斯维辛之后——由一篇时评引发的思考

昨晚的这篇时评激起千层浪。这不仅是因为作者可笑的主旨,更是因为结尾处引用的阿多诺名言:“奥斯维辛之后,写诗是残忍的。”网友们震怒于把官媒无耻地将没文化看得如此理所当然的同时,亦震惊于将武汉比作奥斯维辛的修辞——这一修辞也戳中了人们对于湖北惨状的痛点。同时,作者对于这句话的理解也是错误的,因此被许多网友嘲讽为“用网络杂学写作”。也有人困惑:“作者究竟是低级红还是高级黑?”这篇文章(尤其是其引用的阿多诺名言)究竟是否有什么更深的隐喻,我不得而知,但因为这篇时评正巧触动了我最近一段时间的思考,所以还是想写一篇文章。我的文章建立在“作者的真实想法与其文章一致”的前提之上,想写一写“奥斯维辛之后”命题、艺术与文学、思维和语言。

“奥斯维辛之后,写诗是残忍的。“这句话是德国法兰克福学派代表人物阿多诺非常著名的一句话。我对阿多诺与法兰克福学派的了解只有皮毛,为了更好地理解这句话特意去读了北京师范大学赵勇老师(2015)的研究文章《艺术的二律背反:在可能与不可能之间》(赵勇老师有另一篇关于奥斯维辛命题的更深入的文章收于其专著《法兰克福学派内外》,但是我手头没有)。“二律背反”的意思,简单来说就是一对相悖的命题(正题和反题),可以同时成立。艺术的二律背反,指的是在阿多诺这里,关于“奥斯维辛之后写诗是否可能”这一问题延伸出的两个命题都能够成立:

正题:奥斯维辛之后,写诗是可能的。 反题:奥斯维辛之后,写诗是不可能的。

诗歌在这里被用作文学艺术的概称。赵勇老师指出,反题的成立在于艺术受到奥斯维辛与文化工业的双重夹击。奥斯维辛是阿多诺的“创伤性内核”,阿多诺由此深刻地反思并认为奥斯维辛的艺术不再可能欢畅而必须表达苦难。与此同时,文化工业也在侵蚀艺术,大众是文化工业的算计对象,艺术变成了廉价的安慰。但艺术也正是在这种进退维谷的处境中得以可能:人们依旧需要艺术,需要借由艺术来表达苦难。但是,在奥斯维辛之后,如何表达艺术成为了问题。回到对诗歌本身的探讨:人们应当以怎样的语言来表达痛苦?

荒诞、沉默、无意义、艰涩,都是可能的表达方式。赵勇老师在论文中提到了纳粹对德语的污染:集中营中的德语“词汇贫乏、高声嗥叫、充满污言秽语和恶毒咒骂”。文中还引用了一句话:“有些谎言和施虐会残留在语言的骨髓里。刚开始很难发现,就像辐射线的毒性一样会悄无声息地渗透进骨内。但是癌症就这样开始了,最终是毁灭。”因此策兰将自己被污染的母语“打碎、重组,使其变得怪诞、枯涩、抽象和神秘,以此作为他对抗恐怖与死亡的一种方式”。在这里,奥斯维辛之后的诗人们似乎在用一种自毁的、回炉重造的方式来拯救被污染的、浸了毒的语言,使艺术成为用能力承载苦难的艺术。

我们很容易由纳粹对语言的污染联想到奥威尔笔下的新话。新话是简单、肤浅、空洞、单薄的,丰富的语言层次被硬生生地削薄,巨量的词汇被缩减、被刨除,余下最简单的词汇再拼凑起来。幸存的语言被规定了具体而空洞的含义,譬如爱不再是具体而真切的的关于人、关于事物的、带有温度的情感,而只是对于某种看似宏大的空洞符号的宣言式的情绪;譬如谣言不再与真实相关,而取决于权力把控的信息渠道。安全的语言可以是幼稚的,可以是低俗的,可以是不知所云的字母简写和扭曲发音的别字,可以是不由分说的扣帽子、贴标签,可以是不知所云却颇具煽动力的口号——唯独不可以是真诚的话语,不可以是真实的交流。这一切造就了自我审查与自我阉割,造就了低幼化的盛行与民粹的狂欢。这让本已摇摇欲坠的公共空间进一步坍缩,有限的喘息空隙更显得逼仄,交流愈发困难重重,鸡同鸭讲的悲哀伤害着每一个诚实、勇敢而焦虑的表达者;明哲保身的人们沉默,发声的窗口被四面八方涌来的聒噪占据。这当然是语言的癌症,像看不见的辐射一样浸入骨髓的癌变,终点便是脑死亡:我们不再是人,只不过是些会发出声音的行尸走肉。

语言与思维的复杂性互为因果。我经常开一个玩笑:判断一个语言的难度,看看以这个语言为母语的人里出了多少大思想家就知道了,譬如德语。但也正是因此,语言的腐败与思维的腐败相伴相生,既是更大范围腐败的缩影,也使得这种腐败变本加厉。为了避免这种腐败,我们所能做的,只能是珍惜自己的语言:真诚而努力地表达自己的情感,有逻辑地陈述自己的想法,把话说全、说清楚,善待每一个字、每一组词、每一句话。

让我们回到文学。我对文学的态度始终是撕裂的:我痛恨萦绕周身的、源自文学人们的轻飘飘的矫情,用庸俗花哨的文字挑拨浅薄的情绪以转移矛盾,遮蔽真正深刻的结构性悲剧,回避深切而痛苦、近乎自我折磨的反思;陷于困境的个人在自怨自艾时又把自己当成了主人公,用可笑的自怜将空虚单薄的自我变得无限大,这些都导向了我在日常生活中条件反射地对文学和文学人的反感与回避。而与此同时,我又对诚实地面对黑暗、剑指苦难根源的文学作品与文学理论抱有诚挚的敬意,我需要这样的著作与理论——这样的心情让我高度认可沈勇老师对“艺术的二律背反”的阐释。沈勇老师文章结尾更是震动了我:“……阿多诺对艺术问题形成了一个核心认识。他非常欣赏法国社会学家涂尔干的一个观点:‘应当经常在“疼痛”的地方,也就是某些集体的规范与个人利益发生冲突的地方去认识社会,而社会正是存在在这里,而不是在任何其他地方。’”沈勇老师由此指出,阿多诺提出,“艺术的二律背反命题并对它进行反思的时候,他也提供了一种衡量艺术的尺度:应当经常在‘疼痛’的地方去认识艺术,艺术正是存在在这里,而不是在任何其他地方”。卡夫卡、贝克特、策兰和勋伯格等人的艺术被阿多诺看重的最重要原因,在于“他们的艺术总是能以极度扭曲的方式触摸到人们心灵深处最为沉痛的地方。这样,‘疼痛’指出便成为阿多诺认识艺术的基本视角,而是否让人‘疼痛’也成了阿多诺判定文学艺术是否成功乃至能否继续存在的一个基本标准”。我需要疼痛;人类应当需要疼痛,也需要足够强有力的方式来记述疼痛。痛才会让人记住。

需要在疼痛处认识的又何止是社会与艺术,新闻也是如此。关于奥斯维辛有一篇著名的新闻报道:《奥斯维辛没有什么新闻》。这篇文章曾经存在于高中课本中。“奥斯维辛没有什么新闻”,这句话与武汉乃至整个湖北的处境以一种非常讽刺的方式形成了照应:在一开始,这个被时评比作了奥斯维辛的地方的确没有什么新闻,有的只是无止境的“辟谣”与“官方通稿”。但更令人心酸的,则是这篇新闻的内容:

从某种意义上说,在布热金卡,最可怕的事情是这里居然阳光明媚温暖,一行行白杨树婆娑起舞,在大门附近的草地上,还有儿童在追逐游戏。这真像一场噩梦,一切都可怕地颠倒了。

在布热金卡,本来不该有阳光照耀,不该有光亮,不该有碧绿的草地,不该有孩子们的嬉笑。布热金卡应当是个永远没有阳光、百花永远凋谢的地方,因为这里曾经是人间地狱。

……

今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情:在访问这里之后,如果不说些什么或写些什么就离开,那就对不起在这里遇难的人们。

这里曾是人间地狱;而今天它却显得如此安详美好。它本非如此,这种尖锐而极端的对比几乎将人撕裂。但是即便如今的奥斯维辛没有什么新闻,一切都显得如此美妙,记者却依然抱着“一种非写不可的使命感”记录过往,记录来这里寻找过往的人们。新闻不仅有关于新近发生的事情,也有关于历史和记录,记录光辉,更要记录苦难。记住发生成千上万次的死亡,记住时空里的每一次耻辱与罪恶,记住真实才应当是真理。

无论如何,请不要忘记。

后记: 昨天看到《长江日报》的这篇时评和随之而来的嘲讽与批评,忍不住想写点什么。一边阅读一边写作,许多东西都忽然间与我这段时间以来的许多思考联结了起来,不知不觉写了三千字。我的知识背景十分有限,若有错误或不严谨之处,恳请读者批评指正,感激不尽。