歌唱三毛不僅是歌唱愛情

齊豫在2019年2月1日《歌手》第四期競賽中演唱了壹首《今世》,再次將三毛傳奇式的愛情作藝術之呈現,詞曲俱佳,精采卓異,空靈淒絕,撼人心魄。當她唱完「皓月當空的夜晚,交出再不能看我再不能說話的妳」這句後有壹段過場音樂,可謂雄渾悲壯,大氣龐博。接下來「同壹條手帕擦妳的血拭我的淚,就這樣跟妳血淚交融」的歌詞複唱兩遍,既真實再現了三毛1979年在大加納利島決別荷西的慘痛景象,也顯示了作為詞作者的三毛不同凡響的文思才情!《今世》在其曲作者臺灣音樂大師李泰祥壹生中也是最重要的作品之壹。雖然《今世》1985年就在《回聲》專輯中面世,雖然齊豫2018年已在臺北小巨蛋《回聲》演唱會上演唱了《今世》,但通過湖南衛視這樣收視率甚高的電視媒體直播《今世》在海峽兩岸及整個華語樂壇還是第壹次,可以說,三毛因此走進不計其數之年輕一代的心靈;還可以說,30年前三毛的《橄欖樹》成就了齊豫,30年後齊豫的《今世》賦予三毛前所未有的精神魅力。那壹晚61歲的齊豫年輕端莊,超塵脫俗,美倫美奐,傾倒眾生!然而,出乎意外的是,齊豫卻在七名歌手中排名第六,比她第三期演唱的也是歌詠三毛的《飛鳥與魚》第五名還下降了壹位。洪濤發微博為齊豫抱怨,網上有貼文譏諷500位大眾聽審是「聾的傳人」。我倒不覺得絕大部分聽審是「聾的傳人」,而是他們當中年輕人居多,對上個世紀七十年代就已成名的三毛的感覺難免揆違遙遠,因此,儘管要承認現場審聽與電視觀看有差別,但我想這差別還不至於讓齊豫在這壹輪的排名倒數第二。齊豫的《今世》不僅在2019年的《歌手》中可拔頭籌,甚至在這三年來的《歌手》節目中亦名列前茅。這樣的排名結果令人遺憾。其實,《今世》的價值不止於上述,它本質上是壹首歌唱自由的歌。——《歌手》每年都要出現壹兩首歌唱自由的歌,這頗為難能可貴,雖然不壹定是洪濤有意而為,但在大環境每況愈下時殊為不易。這些歌唱自由的歌雖是老歌,其影響卻因唱者的功力難以估量,它們如同閃電,在剎那間劃過黑暗的夜空:2017年有林憶蓮的《藍蓮花》與譚晶的《欲水》,2018年有張韶涵的《阿刁》,2019年便是齊豫的《今世》。

《今世》歌名與歌詞似乎都沒有與自由有關的字眼,但它的演唱者正是以自由的名義向三毛致以崇高的敬意,這樣的敬意不難為此歌的視聽者所體察。反之,並非所有冠以自由之名的歌就是自由之歌,如張震嶽的《自由》唱的是戀人因分手而解除了關係之束縛後的自由,張懸的《自由》也脫不開愛情,但謳歌的亦是兩性關係中雙方仍各自保有的自由空間。從表面看,《今世》只是歌唱三毛與她的愛情,與自由無涉,但三毛的精神價值,遠非她那傳奇式的愛情可以囊括,而主要表現在她崇尚自由的靈魂與特立獨行的行止上。在三毛的全部文字中體現出她對專製製度的批判與政治自由的追求的內容雖然很少,但並不缺如。《撒哈拉的故事》中有壹篇《白手成家》,記載了三毛在阿雍考駕照時的考場距壹所監獄很近,許多犯人站在天臺上為她的「場內試考」吶喊助威,於是她「認真地在想,關在牢裏面的人,不壹定比放在外面的人壞」,這體現了她成長於威權社會並對其具有入木三分的感知這樣壹個事實。三毛聽過索爾仁尼琴的演講並這樣評價:「他如此地看重每壹個珍愛自由的靈魂,我們不當輕視自己,更不能將這份衛護自由的使命交在他人的手裏,而忘了自己也是壹份力量」(《送妳壹匹馬》:《看這個人》)。三毛十分喜歡馬爾克斯與加繆,她對馬爾克斯《星斯二晌午》的理解,對加繆《異鄉人》的評價,都出於政治自由的維度;加繆的壹個重要主張三毛當不會陌生,即人的根本面目之壹便是反抗。大陸「特立獨行的豬」是王小波,而三毛這只臺灣特立獨行的駱駝要比王小波早行20年。20年似乎是海峽兩岸壹個永久的時間鴻溝——木心在大陸出現比臺灣遲20年,張愛玲在大陸流行也比臺灣遲20年,大陸上映張愛玲的《色戒》則比臺灣的《滾滾紅塵》遲了27年。林青霞在《滾滾紅塵》30年修復版記者會上說:她演了100部戲,但演沈韶華(即張愛玲)這個角色是唯壹的壹個,所幸自己沒有辜負這個角色(林青霞息影後也成了寫作者),而三毛是《滾滾紅塵》的靈魂人物,沒有三毛就沒有《滾滾紅塵》。林青霞還說,當年三毛請她到家中壹字壹句地把劇本讀給她聽,演給她看,甚至三毛自己還想演沈韶華閨蜜(即張曼玉演的月鳳)那個角色。無可否認,張愛玲是極有個性的人,她寧願放棄已有的名望也要走向自由世界,1955年35歲時從香港避走美國,事實上她在美國的後半生很是寂寞,語言問題大大限製了她的創作與影響。三毛在華語作家裏第壹個以電影劇本肯定了張愛玲的精神價值與審美價值,沒有自由的靈魂很難有如此洞識。對於大陸來說,以張愛玲為原形的影視作品被禁主要還不是她漢奸妻子的身份,而是在香港期間她領取美國新聞署的金錢寫了小說《秧歌》與《赤地之戀》——在劉蜀永主編的《簡明香港史》中,這兩部小說都被歸為反共文學。與電影《滾滾紅塵》密切相關的三首歌似乎都可以視為自由之歌,壹是同名主題曲(陳淑華唱):「本應屬於妳的心,它依然護緊我胸口,為只為那塵世轉變的面孔後的翻雲覆雨手」,「翻雲覆雨」是專製社會的常態,因為只有法無定法權力才能朝令夕改為所欲為,但真愛之清澈與恒定本能地抵禦這種反復無常──無論是愛情上的朝三暮四還是政治上的出爾反爾。二是羅大佑為悼念《滾滾紅塵》公映才壹個多月就自殺的三毛而改寫的《追夢人》(鳳飛飛唱):「讓流浪的足跡在荒漠裏寫下永久的回憶,飄去飄來的筆跡是深藏的激情妳的心語」,羅大佑是在舊歌詞中特地加了這意味深長的幾句,說明他深悉三毛的流浪精神與自由靈魂。三是《追夢人》的粵語版《天若有情》,翻新的歌詞另有一番人文意蘊,袁鳳瑛唱得甚至比鳳飛飛還要動聽。這裏牽涉到流浪與自由的關係。三毛六十年代即開始流浪,那時期蔣家父子的統治仍很嚴酷,長年流浪在本土之外,這本身就是對黨國的離心離德或某種形式的用腳投票,亦需超越常人的勇氣。所以齊豫在校園唱《橄欖樹》(三毛詞李泰祥曲)雖然壹舉成名,這首歌卻因為「意識形態不明確」被新聞局封殺,後把「流浪遠方」改成「流浪流浪」才通過審查。是呀, 我號召愛國愛黨,妳卻要流浪遠方,這怎麼行呢?流浪雖然不具有「流放」的政治色彩,但許多流浪者事實上是在作精神上的自我「流放」,因為他們本能地要遠離那個使自己心靈受傷的專製的母邦——三毛讀初壹時的數學老師就曾以體罰嚴重傷害了她的自尊並導致她就此輟學。如此看來,《橄欖樹》也可歸入自由之歌。三毛作詞的另壹首李泰祥名曲《壹條日光大道》也曾被禁播,原因居然是歌名容易讓人聯想到浩然的小說《金光大道》。

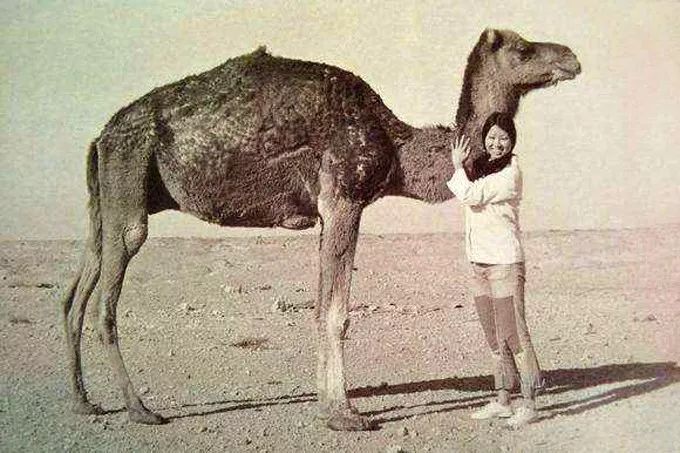

《今世》與自由的關系雖然沒有《橄欖樹》那麼直接,卻更為深刻。它當然首先是壹首愛情歌曲,是三毛懷念荷西的泣血之作。在三毛決定去沙漠住壹年時,「只有壹個朋友,他不笑話我,也不阻止我,更不拖累我。他,默默地收拾了行李,先去沙漠的磷礦公司找到了事,安定下來,等我單獨去非洲時好照顧我……在這個人為了愛情去沙漠裏受苦時,我心裏已經決定要跟他天涯海角壹輩子流浪下去了」(《撒哈拉的故事》:《白手成家》)。荷西送給三毛的結婚禮物是壹副駱駝頭骨,而三毛認為「這東西真是送到我心裏去了」,因為對於當時具有基督信仰的三毛來說駱駝具有特殊意涵。住在阿雍鎮外圍的三毛與荷西歷盡艱辛自打家具自修房頂自刷墻壁,把房東租給他們的陋室破屋打造成了外國記者眼裏的「最美麗的沙漠家庭」——在這個家庭裏電視機與洗衣機都不太重要,但音樂很重要,書籍很重要,石雕很重要。荷西喜歡叫三毛「異鄉人」,盡管荷西未必理解加繆意義上的這三個字所蘊含的那份不能見容於社會的刻骨的孤寂,三毛卻認為這個稱呼對她名副其實,「因為我在這個世界上,向來不覺得是蕓蕓眾生裏的壹分子,我常常要跑出壹般人生活的軌道,做出解釋不出原因的事情來」(《撒哈拉的故事》:《白手成家》)。《今世》與自由的關系正在這裏,因為難以否認,感動了華人世界的撒哈拉愛情故事,其產生的前提是三毛敢於「跑出壹般人生活的軌道」的個性與勇氣,沒有這樣的個性與勇氣,就沒有她浪跡天涯獨壹無二的經歷,也就沒有她與荷西童話般美麗的愛情。這愛情既是流浪之果,也是個性之花。密爾曾這樣形容個性與自由的關系及其意義:「人主要靠保持個性成為高貴而美麗的沈思之客體……應當允許不同的人過不同的生活,任何壹個時代行使自由的程度有多大,該時代值得後代關註的程度就有多大」。為什麼許多非自由之歌也被列為禁歌?這些歌雖然沒有直接挑戰專製,但專製的本性就是整齊劃壹消滅個性,掩埋了個性大家都變得壹本正經唯唯喏喏,叫苦不行,抓狂也不行,靡靡之音更不行,只有黨性沒有人性的紅歌才能壹統天下。三毛的與眾不同,三毛的特立獨行,其實都從《今世》裏滲透出來了,這首歌在歌頌愛情的同時,亦是對專製的背棄與對自由的禮贊!

《今世》的價值還不止於此。雖然三毛與荷西的愛情已俗世難尋,但這個世界上本無十全十美的事物包括愛情。三毛與荷西的愛情其實並非如想像中的那麼熾烈與純美。在與小她八歲多的荷西結婚之前,三毛早已經歷過在臺灣文化學院哲學系做旁聽生時對校園才子舒凡狂戀無果的傷痛,經歷過嫁給臺北公務員鄧國川的壹段雙方都難以忍受的短暫婚姻,經歷過向她求婚的德裔男友在婚禮前夜因心臟病猝發突然離世的悲劇……婚姻對她已經成了不能承受之輕。她之所以嫁給荷西,壹大半是為了向父母交差讓父母放心,壹小半是她本能地要抓住荷西對她的感情——從大男孩時就萌發的最純真的愛。然而,他倆各自的獨立性、自主性又很強,婚後他們的家更象壹個男女生合租的單身宿舍,彼此都不承認對方是「我的另壹半」,「更有多少夜晚,各自抱壹本書,啃到天亮,各自哈哈對書大笑,或默默流下淚來,對方絕不會問壹聲:『妳是怎麼了,瘋了?』」(《稻草人》:《大胡子與我》)加之婚後她才發現作為從小就在姐妹群中長大的荷西大男子主義相當嚴重,兩人壹起吃飯荷西吃完了要再「添湯加飯」時都是把碗往三毛面前壹推。婆媳關系也是影響三毛心情的壹個重要因素,無論是在馬德裏的公婆家還是在大加納利群島三毛自己的新家,在婆婆面前她只能充當洗衣煮飯刷碗鋪床累死累活的家庭主婦。無庸諱言,由於在家務事上無論是荷西還是婆家人都沒有把三毛「太當人看」,她對婚姻有時也會心生失落,她既有過「這種家庭生活,它的基石在哪裏呢」的疑慮,也更加不忘初心:「自由是多麼可貴的事,心靈的自由更是我們牢牢要把握住的,不然,有了愛情仍是不夠的」。(《稻草人》:《大胡子與我》)她甚至用「不自由毋寧死」來形容她在荷西與自由之間的決擇,盡管她並沒有把這壹立場也用來面對蔣家王朝。另壹方面,三毛這種「自揭愛情傷疤」的文字在她的全部文字中只是九牛壹毛難以引人矚目,絕大多數讀者也仍被她的《撒哈拉的故事》深深感動,從中看出「貓膩」的只有李敖與馬中欣。李敖說那壹再重復的撒哈拉愛情故事中只有「白虎星式的克夫、白雲鄉式的逃世、白血病式的國際路線和白開水式的泛濫感情」,又說三毛與她的好友瓊瑤半斤八兩——三毛只不過在「瓊瑤的花草月亮淡淡的哀愁之外又加了壹大把黃沙」——李敖把浩瀚的撒哈拉縮小為壹大把黃沙,的確是批評語言的大手筆,但他把三毛與瓊瑤等而視之有失公允,瓊瑤雖然虛構的成份遠大於三毛但她哪有三毛的自由心靈與特立獨行呢?由於在三毛的書中找不到她對臺灣專製的直接批判,因為這種批判而吃盡苦頭的李敖對沒有牢獄之災卻暴得大名的三毛難免憤憤不平,所以李敖認為三毛的博愛是偽善的,因為她只把愛灑向沙漠中的黑人,而不去關註臺灣黃皮膚人面臨的黑暗。在馬中欣的《三毛真相》(大陸版為《三毛之謎》)中,撒哈拉的愛情故事更是被貶得壹錢不值,書中認為三毛與荷西最後壹兩年已經分居了,因為荷西不堪三毛的反復無常與頤指氣使,就壹人搬離他們在大加那利島買下的花園洋房,到遙遠的拉巴馬島捕魚為生,結果葬身海底。遺憾的是,馬中欣不僅文字功夫不如三毛,他也缺少訪談式著述的技術規範——書中大多不利於三毛的言論究竟是他訪談對象的觀點還是他自己的觀點完全無法辨識——包括他對他認為臺灣最反對三毛的三個人季季、七等生與登琨艷的訪談,這樣他花了五年時間的「實證」打假之作卻容易讓人懷疑他在噌三毛的熱度。然而,馬中欣的書對我們分辨清楚陳平與三毛不是壹回事是有益的:壹方面,傳記式散文既是散文就有文學屬性,將作者陳平與她書中的三毛完全對號入座是愚蠢的;另壹方面,陳平是否已然有足夠的文學功力,來塑造出壹個不朽的三毛及其愛情故事值得考量。言及至此有壹點無可否認:三毛與荷西十全十美的愛情既不在撒哈拉沙漠,也不在《撒哈拉的故事》的故事裏。那麼在哪裏呢,就在《今世》中——是齊豫以她無與倫比的藝術創造力與表現力,第壹次讓三毛與荷西的愛情故事在音樂殿堂中放射出神聖的光芒,並賦予這個故事以不朽的藝術價值與精神價值。對作者陳平而言,《撒哈拉的故事》本身就是對三毛與荷西愛情的壹次升華,盡管這「升華」在李敖與馬欣中看來是「偽善」與「欺騙」,但就「升華」的實際效果看,可以說三毛自己的千言萬語不抵齊豫的這壹首歌。雖然文字與音樂是兩種藝術形式很難做橫向比較,但這壹次齊豫的確超越了三毛。齊豫的歌藝在眾多的歌手中可謂名列前茅,相比之下,三毛的文采在眾多的寫手中並非出類拔萃——至少與李敖相距甚遠。

《今世》對三毛故事實現了前所未有的藝術升華的原因還在於,音樂的魅力通常超過語言的魅力(盡管三毛為《今世》提供的語言——歌詞已是十分精彩),所以尼采認為音樂在壹切藝術中處於中心地位;這當然是指純音樂,因為純音樂在情感抒發與情緒渲染上不沾染任何形象的成份,正是這壹點為任何其他藝術形式所望塵莫及。詩歌、繪畫、舞蹈、雕塑、電影、電視等都無法擺脫形象也必然主要訴諸視覺,只有音樂是完全訴諸聽覺,其抽象程度在壹切藝術形式裏是最高的。藝術形式的抽象度越高,通常它的自主性、獨立性就越強,並且對其他藝術的滲透性也越強,所以音樂可以獨立存在,但上述視覺藝術大多離不開音樂或者說必須擁抱音樂,這當是尼采所言「中心」的含義。尼采「中心」說的更深層含義還在於,「與音樂相比壹切語言都是無恥的欺騙」——就李敖、馬中欣對三毛的文字進行揭偽與打假而言,三毛是否存在過度自我美化乃至欺騙讀者是壹回事,而讀者無論讀誰的作品是否能明白語言或文字這種媒介天生具有欺騙性是另壹回事──無論是用語言這種媒介來作自傳或他傳。李敖與馬中欣未明此理,對三毛的批評便難免失之偏頗。沙翁則可以視為尼采的師傅。李爾王的大女兒二女兒為繼承更多的財產對父王歇盡阿諛奉承,那神色容貌與身姿手勢都是突出了視覺的,本份的小女兒考狄利婭的不善諂媚在淡化了她給父王的視覺印象的同時也讓父王免於被騙,相對來說就維護了人的兩個內媒介聽覺與視覺的平衡——那是羅馬征服不列顛之前的時代,也是音樂絕對地直擊心靈的時代!就歌曲來說,歌詞那壹半是沾染形象的,但不沾染形象的另壹半即旋律似乎在歌曲中的權重要遠遠大於歌詞,許多經典歌曲多少年後我們早忘記歌詞了,但卻仍然能哼出它的曲調來!作為晚輩的齊豫在藝術上超越了師長輩的三毛,其超越的動因之壹或許就因為三毛與李泰祥曾經共同成就了齊豫。看《歌手》第四期時,不難感受到齊豫無論是在現場還是在備戰《歌手》的日子裏,如何讓《今世》有壹個最完美的呈現對於她是念茲在茲,竭盡所能!晚生超越前輩本是世間常態,也不僅限於藝術。反輔為主則是藝術生態中形式超越內容的題中應有之義,這正如在臺灣曾經的政治歷程中,「美麗島」事件中領刑坐監的主角之壹只當了副總統,而為那些主角辯護的律師之壹卻當了總統!

寫此文時,正值香港反送中示威如火如荼,自然想到三毛與香港的關係──自由的三毛與自由的香港會有某種關聯麼?除了《撒哈拉的故事》當年曾席捲香港掀起一股三毛熱外,1976年三毛在臺灣與她仰慕的香港著名作家徐訏相識並結為父女關係,一度傳為美談。荷西離世後,徐訏多次寫信到加納利群島與臺灣安慰三毛,三毛亦於1980年旅經香港拜見徐訏與她稱之為「阿姨」的幹媽。若不是因為徐訏,三毛或許此生無緣結親香港。三毛說徐訏《風蕭蕭》之後的小說,比他的這一代表作好得多,確系不凡之見,由此聯想到三毛後來又說過,賈平凹是大陸最好的作家,亦成一家之言。《橄欖樹》在70年代末就已經風行香港,黃霑認為象《橄欖樹》這樣的臺灣民歌,在旋律、歌詞和演唱方式方面都受到鮑勃·迪倫與瓊·貝茲的影響。貝茲比三毛大兩歲,三毛到底受到多少她的影響似難探究,兩人相像之處壹是都曾退學中斷學業,二是都有姐弟戀,只是這位迪倫的前女友走得比三毛更遠——27歲的喬布斯愛屋及烏愛上她時她已經41歲!迪倫是披頭士的自由精神在美國的象征,貝茲除了是「民謠女皇」,更是美國民權運動的積極參加者,作為馬丁·路德·金的好友,她曾在《我有壹個夢想》的演講現場引亢高歌,抱義撐金。三毛雖然沒有象貝茲那樣具有明確的政治自由的意識以及為捍衛自由而奮鬥的經歷,但她們自由不羈的靈魂與不同流俗的行止,卻是同条共贯心有靈犀的。盡管三毛與自由的關系,包括《今世》所呈現出來的自由色彩,更多地展示為個性自由,但它卻是爭取或維護政治自由乃至壹切自由權利的前提。由專製或金錢為生活劃定的機械秩序,總是使人不斷放棄與失去生命的鮮活靈動五彩斑斕及其全部可能性,而被迫充當其中的壹個角色,其結果就是人格分裂,自甘為奴或心為物役。在《今世》超越的審美享受裏,也有著該如何力避這樣的結果之啟示。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!