👫💔孤獨-理性層面的探討

你孤獨嗎?

生活在號稱最孤獨世代的我們,在疫情的影響之下,每個人對於孤獨的感受想必有增無減,無論是隔離生活、居家辦公亦或是線上課程,我們和他人實際面對面接觸的頻率,均在這段期間大幅的下降。

疫情讓世界更加注重孤獨的議題,事實上,從歷史的足跡上來看,人們對於孤獨感的體會是持續不斷成長的,而在資訊、社群網絡發達的今天,達到了高峰。

個人核心網絡

不知道你是否有聽過「個人核心網絡」這個詞?在我們每天的生活中,會接觸到各式各樣的人,而在這些人之中,有的人和我們的關係比較緊密、互動相對頻繁,例如我們的家人、伴侶或是有。而有些人,我們和他們的互動比較像是任務取向的互動,例如早餐店的阿姨、圖書館的工作人員等等。而個人核心網絡指的是,在我們的生命、或者說生活中,和我們關係比較親密、對我們而言比較重要的關係。

透過研究個人核心網絡, 我們能得知一個社會如何透過人際的互動,來建立一個穩定的社會結構。由於每個人都有屬於自己獨特的核心網絡,這種研究方式和傳統透過客觀標準界定的社會學研究不同,是由每個人各自的角度出發,因此,我們得以從每個人的小小網絡,進而得知整個社會對於個人的影響,抑或是個人對於社會的影響。

有關台灣人民的核心網絡,參照台大社會系蘇國賢教授於2020年發表的論文能發現,核心網絡人數於

- 性別: 女性>男性

- 年齡: 核心網絡人數隨著年齡遞減

- 感情: 單身族>已婚者

- 族群: 無太大差異,客家人稍大於閩南人

- 學歷: 學歷愈高,核心網絡規模愈大

- 居住環境: 核心都會區居民>鄉村居民

- 宗教信仰: 基督徒>佛教徒>民間信仰、無信仰

感情的部分,已婚者多半比起單身族,需要花更多時間打理家庭,因此和家庭外的社會互動機會也因此降低。

至於年齡,相信不少人都有年紀增長,愈來愈難交到知心好友的感受。

接下來分享的研究內容,將深入探討台灣近年人民個人核心網絡規模的變化,以及有哪些原因造成了此一改變。

個人核心網絡規模的下降

Q. 請問最近一年來(去年8月到現在),您總共和多少人談起您個人的事情、煩惱或是私人心事(例如感情問題、人際關係等)?

2017年中研院社會所「台灣社會變遷基本調查」

根據2017年1755位受訪者的回答中,這個問題的答案平均值為2.16人。而其中有超過四分之一的受訪者答案為0人。然而在20年前(1997年)資訊科技尚未蓬勃發展的年代,這道題目的回答平均值為3.44人(樣本數:2835人)。

蘇國賢教授於論文中指出,台灣人民的個人核心網絡規模在這二十年來有明顯下降的趨勢。

事實上不只台灣,美國、日韓以及部分歐洲國家均能觀察到類似的趨勢。對於此規模縮減的原因,學者們特別關注社群媒體的使用與個人核心網絡間的關係。

「資訊技術革命是否影響了核心網絡的規模?」

是許多研究特別想探討的。

核心網絡人數與上網時間的關係

網路使用情形

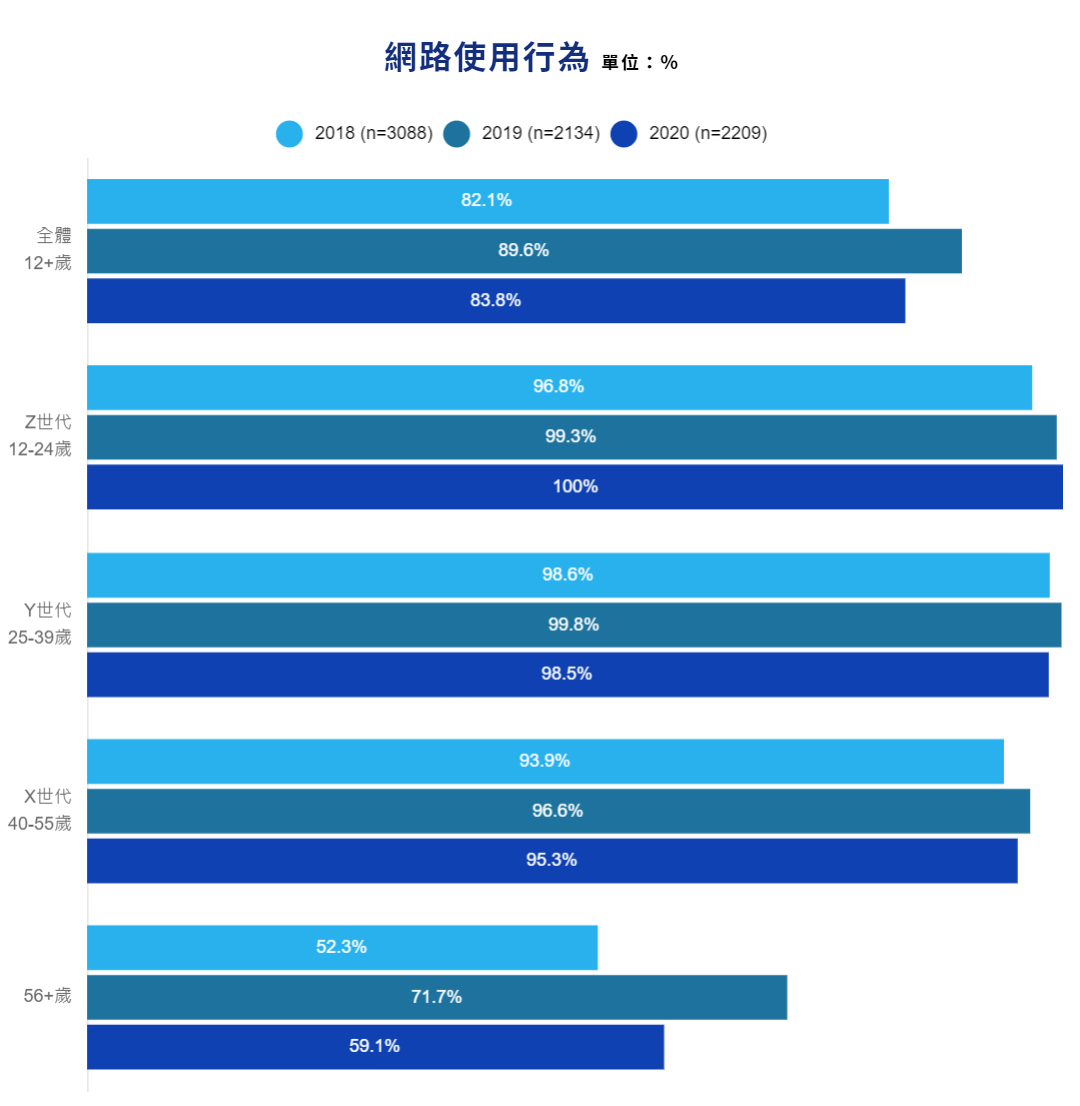

在2020年「台灣網路報告」中顯示,年齡介於12至55歲、總計共2209位的受訪者中,全體上網率為83.8%。

其中Z世代(12-24歲)受訪者的上網率,從2019年的99.3%上升到100%,也就是說所有Z世代受訪者都有在使用網路,此比率也是各個年齡層中最高的。

接著我們來看受訪者於網路上使用社群媒體的狀況。

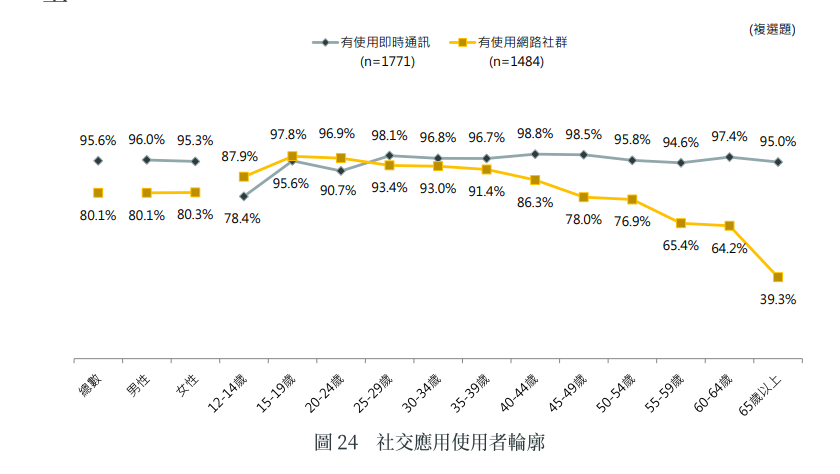

通訊軟體的使用率高達95.6%,社群網站的使用率則為80.1%。

社群網站比起傳統面對面的聯繫,更可以以更多形式、且打破時間及空間的框架進行。

從這一點上來看,社群媒體應該能擴展個人社會網絡的規模,事實上,在更長期的追蹤研究中能發現,原本不使用社群媒體的人,在開始使用社群媒體之後,擴大了個人的核心網絡及*社會資本。

*社會資本是指在社會結構中,由成員的價值觀、信任、情感與規範所建立的關係網絡,這種社會網路資源有利於增進社會凝聚力,並策進經濟與永續發展。

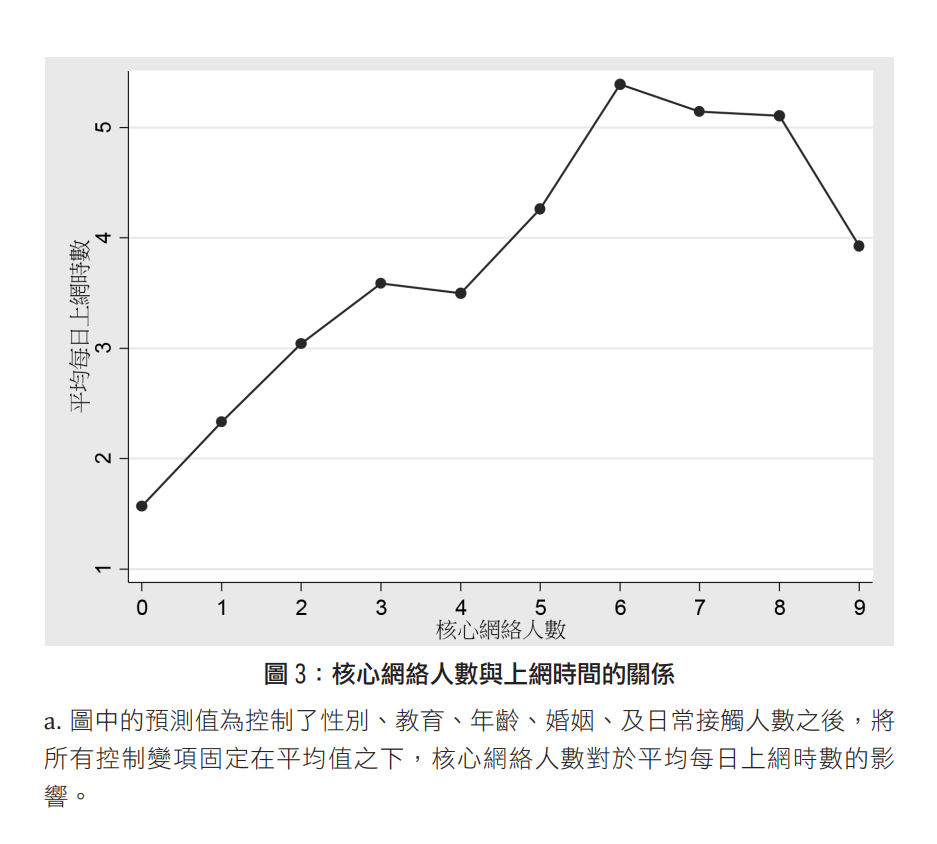

2017年社會變遷基本調查,有針對受訪者平常上網的時間進行調查,我們能發現核心網絡人數為零的受訪者,平均上網時間僅有1.57個小時,而所有受訪者的平均上網時間平均為3.21個小時。

透過圖表,我們能發現核心網絡人數與上網時數呈現正相關。核心網絡規模愈大的受訪者,上網時間也更長。

不過這邊就產生一個問題值得我們深入探討了。

核心網絡的規模與我們的心理狀態是否直接相關?

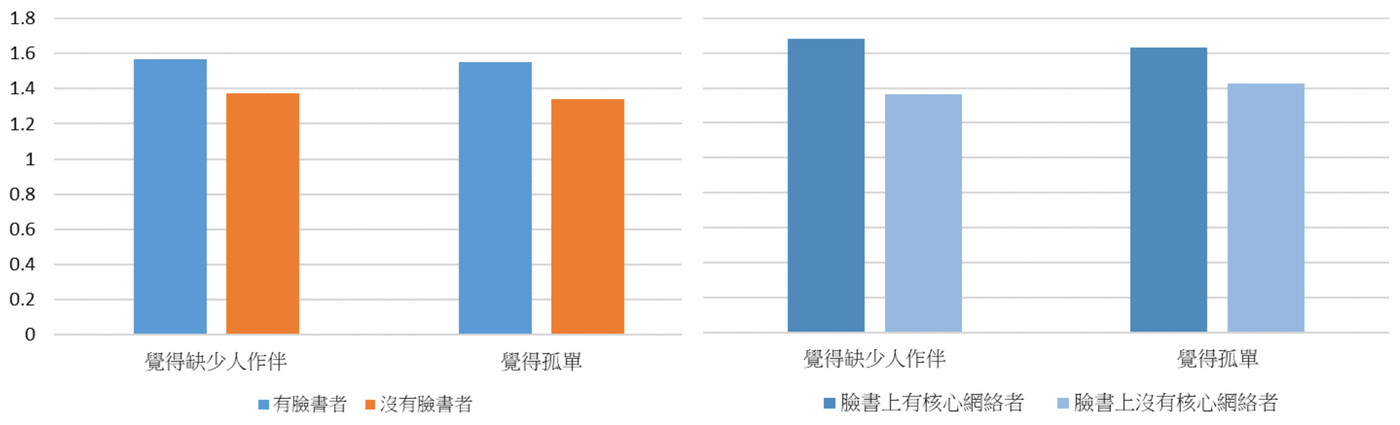

核心網絡人數的多寡,或許能反映出在我們的生活中,有多少人對於我們而言是重要的、關係是緊密的。然而這樣的人數似乎不能直接和我們內心「感不感到孤單」做類比,有愈來愈多的研究指出,擁有較高社會資本的社群媒體使用者,也就是說擁有較大核心網絡的人,他們其實反而常有更高的孤立感、覺得缺少人陪伴。

現實生活中的朋友與網友間的最大差異在於有沒有實體上的接觸,與人實際交流時的眼神接觸,更能使我們感受到自己與對方是有連結的、產生更深刻的情感交集。

社群媒體或許豐富了我們的交友圈,然而這其中真的能與我們交心的人有多少?有實質意義的朋友關係又占其中多少比例?社群媒體中的按讚數,或是他人貼文內容與自身情況的比較,是否也造成我們感到更加孤獨?

這些可能因素也是近年許多社會學研究想要探討的,我自己的看法是,這兩年以來由於疫情,大家對於社群媒體的依賴程度有明顯的提升。隨時都在更新的社群平台,讓我們處在一個不斷被新資訊轟炸的狀態,「社群超載」或許也是造成我們更加感到孤單的可能原因。

距離3/25離開台灣到日本,已經過了一個月了,日常生活方面算是適應得差不多了,然而近期仍困擾著我的是不時會出現的孤獨感。

這種感受常發生於我自己待在宿舍念書的時刻,或是一個人在街上閒晃時,孤獨的感受都會特別明顯。在這些時刻,我發現自己會頻繁的拿出手機確認訊息,過去不太喜歡回訊息的我,一看到台灣親友傳來的訊息,便會忍不住點開查看。

我一邊慶幸著資訊科技的發展,讓相隔兩個國家的我與家人也能及時的與對方聯絡。不過有時候即使我回復了訊息,心中那個孤獨的感受似乎沒有得到太大的舒緩,有時候甚至會有更深的孤獨感。

這次挑選孤獨作為分享內容,正是由於我想了解究竟社群網路帶給我們的是與這個社會更多的連結,還是其實相反,正是由於這些社群媒體,我們內心的孤單、寂寞反而被放大?

這篇文章粗淺談論了個人核心網路的議題,還有許多研究是我尚未深入研究的,希望未來閱讀更多資料後能夠再和大家分享,並且我也想從感性的層面切入探討,畢竟孤獨、寂寞這些感受都是很主觀的情感嘛!

感謝你閱讀到這邊,歡迎留言分享你的看法,期待能在下則貼文再次相遇~👋🏻參考資料、延伸閱讀:

臉書是促進了社會聯繫,還是讓人們愈來愈隔離? 談社群媒體與個人的社會網絡與社會資本

臺灣個人核心網絡的變化:比較 1997 年與 2017 年的差異

歡迎追蹤我的IG、與你分享我本周在看、在聽、在學的事情!

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!