《革命前夕的摩托車日記》-看世代對於切.格瓦拉的膜拜

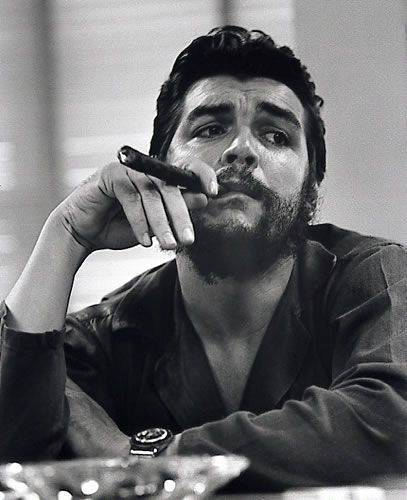

「切.格瓦拉的英雄符號」

近日在華山光點電影院所上映的《革命前夕的摩托車日記》(The Motorcycle Diaries, 2004),為根據切.格瓦拉(Che Guevara)的同名日記所改編的傳記電影,不禁讓我想起人們朗朗上口的傳奇「革命英雄」-切.格瓦拉的膜拜現象。在這個由社群媒體主導的世代,流行文化的變化速度之快以致無法分辨其中的意義。許多象徵非主流的店家、又或者是嚮往革命、叛逆精神的人們無時無刻展現出對前一世代革命英雄切.格瓦拉的熱衷喜愛。在被「左翼」、「革命」、「反資本主義」、「反帝國主義」、「非主流」這些令人精神抖擻的指標性字詞沖昏頭之前,或許還是得先了解這個被青年們所嚮往的「英雄」是否值得人們的膜拜。

「意義」雖然是主觀賦予的,不過不經思考的膜拜特定對象,顯得我們對於盲目跟隨流行以符合某種特定形象的框架,是可怕的現象。也就是說,在「主流/非主流」文化快速變遷之下,人們汲汲營營地爭取在兩者之中找個「定位」,彷彿不屬於兩者其中一個定位的人們就是極其矛盾的、缺少中心思想的、缺少核心價值的,就說這個世代有這個世代的苦。

在這之中,不少盲從的人們將自己歸類為「非主流」的群體,因此奉切.格瓦拉為革命英雄,將其頭像以象徵英雄般的符號展示,連我在真正了解切.格瓦柆之前也是被其充滿浪漫理想的革命精神沖昏了頭。只要問起喜歡切.格瓦拉的理由,得到的答案往往是這部電影所呈現出的形象-「他是理想革命主義者」,看見社會的不公不義,放棄當作醫生的高官厚祿,前往古巴、玻利維亞成為革命輸出者、政治家,是終生奉其中心理念行事的英雄。

「理想主義者的起源」

是的,切.格瓦拉確實是個理想主義者。啟蒙他想要改變社會不公不義的想法正是《摩托車日記》所呈現出的旅行:當時仍為醫學系學生的格瓦拉與好友阿爾貝托.格拉納多(Alberto Granado)在1951年的公路旅行,去到了拉丁美洲的許多國家,親臨被企業雇主欺壓的農民、因共產主義者身份而被迫流亡且子女失散的礦工夫婦、原本是土地主人的原住民因為殖民者的侵入而喪失土地、流離失所等等世界上的小人物們被象徵國家權力、帝國主義所壓迫的現象,使格瓦拉萌生了勢必革命才得以改變國家政治結構的念頭。

電影就在這邊結束了。偉大的英雄形象、悲天憫人的崇高人性、為民所苦的理想主義者在這段旅程中停留在這最美的階段,因為導演深知後面的發展將抹殺格瓦拉「完人」的形象。這個階段也是最為人所熟知的革命英雄形象 ,後續的實踐過程在人們的眼中或許就不再重要了。在這裡並不是說切.格瓦拉「革命英雄」的形象是虛假的,而是闡述應該了解我們口中所謂「英雄」在實踐革命理想的過程中「實際上」做了哪些事,並非盲目跟從那象徵「烏托邦理想」的想像。

「實踐理念的過程:不是那麼『理想』」

格瓦拉先是於1953年在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯完成醫學院學位後,北上與玻利維亞和當地的革命家為伍。後聽聞古巴革命家卡斯特羅兄弟,與之結為政治上的盟友。1959年在古巴的革命成功後,格瓦拉掌握了古巴的「經脈」。不僅在古巴實施嚴格的法令-「留長頭髮的人、聽西方音樂的人、穿緊身褲的人、公開基督教信仰的人....」等都違反「革命道德」,甚至當時許多被聽聞反對革命之人,一旦被發現將全數關進「勞改營」;其冷酷血腥的作為也在監獄執行中一覽無遺,根據古巴檔案館研究院副院長阿芒多.拉戈的說法,從1959年1月3日上任到1959年11月26日格瓦拉離開卡瓦尼亞堡監獄為止,該監獄有164人被執行槍決,但一般推測人數應高達600人。

當時監獄的牧師雅維爾阿祖加神父回憶說:「被切格瓦拉判死刑的人中數十人是無辜的。切從未打算掩飾其殘忍。恰恰相反,人們越是請求他的憐憫,他越是顯得殘酷。他完全沉溺於自己的烏托邦幻想中。」「革命要求他殺人,他就殺人。革命要求他撒謊,他就撒謊。他喜歡當著哭泣的母親的面在電話裡命令處死她的兒子;當犯人親屬前來探監時,他會故意要求他們從行刑地點走過,那面牆上滿是新鮮的血跡。 」其政策甚至造成當時大批的古巴人逃亡,僅僅在1959至1962年這三年中,就有30萬人逃離古巴,希望離開的人佔人口的十分之一。

「象徵叛逆、自由、反威權、不逆來順受的精神:過度神化」

不只古巴,格瓦拉也前往剛果和波利維亞欲輸出革命精神,但並未成功,且在玻璃維亞被殺害。從他不斷堅持輸出革命精神的堅定理念可知其意志力的強大,其出發點確實是「為民所苦」,希望從民間暴動推翻現有政府的方式推動革命。縱使格瓦拉充滿浪漫理想主義的革命想像,其在實踐的過程中卻被冠上了「冷血殺戮的恐怖機器」這樣的爭議。擁有理想的理念、為社會爭取公平與正義是格瓦拉的初衷,不過在獲得了革命的成果後卻造成當地人民的痛苦和苦難想必是人們想不到的結果。格瓦拉具備值得推崇之處,也有應憎恨之處- 這個世代的許多人們年因時間上的不同而遺忘其不堪的回憶,避重就輕似地停留在格瓦拉最美好的階段-象徵「叛逆、自由、反威權、不逆來順受」的革命精神,就此提倡過度神化的格瓦拉形象。

最後,我不認為追求切.格瓦拉的革命精神是錯誤的。反之,其年輕時在追求社會公義的「理想主義」確實值得頌揚及推崇。但在進行膜拜般的推崇特定對象之時,應以「全面」觀之,而非避重就輕似地選擇性忽略一個方面。甚至,有些不經思考即進行無意義的追捧的膜拜行為令人不勝唏噓- 在選擇「膜拜對象」的同時應深入了解這個符號所代表的意義及作為,而不是只看到其崇高的革命精神,卻刻意忽略了革命後的真正作為。對於切.格瓦拉,我認為英國評論家約翰.伯格(John Berger)所說的是最生動且一針見血的:「勝利是暫時的、片面的、需要作出妥協的,而失敗和死亡則是徹底的、永恆的」...「格瓦拉在年紀輕輕時候就死掉了,卻因此代表了年輕人的理想主義」。