阿妍的上海疫情记忆(五)

现在距离我被封控的第一天过去了80天。

出于某种自我保护机制,我已经“麻了”,说不出更多话。

5月16日

接连看到清华学生因为散发彩虹传单被辅导员退学威胁、以及北大学生因为职工家属特殊待遇组织抗议的消息。政治高压之下,中国的两所最高学府也难以逃脱无孔不入的意识形态审查和特权阶级差别对待。

与清华园同学遭遇形成互文的是,辅导员特地打电话来,让我明天别参加任何lgbtq相关的活动,也不要在网络上转发任何相关宣传;这下我更加确信自己上了某张重点观察对象名单。她称我为一个“理想主义者”,用“命令你其实是在保护你,因为互联网有记忆,我们不希望你的发言被有心人利用”的话术给我洗脑;并且她还说,既然我们身边的同性恋都能受到友好对待,那说明环境没有想象中那么糟糕,无需再努力发声。她的底层逻辑其实是,性少数社团属于“校外势力”,其与“境外势力”相同,暗含了怀揣不良企图、颠覆正统秩序的不稳定因素。我们自由表达的空间已经逼仄到何种程度!

我给电话录了音,以后想家了就拿出来听听。

男朋友试图从出身背景角度解读我和辅导员的差异——我们的唯一共同点是说中国话。

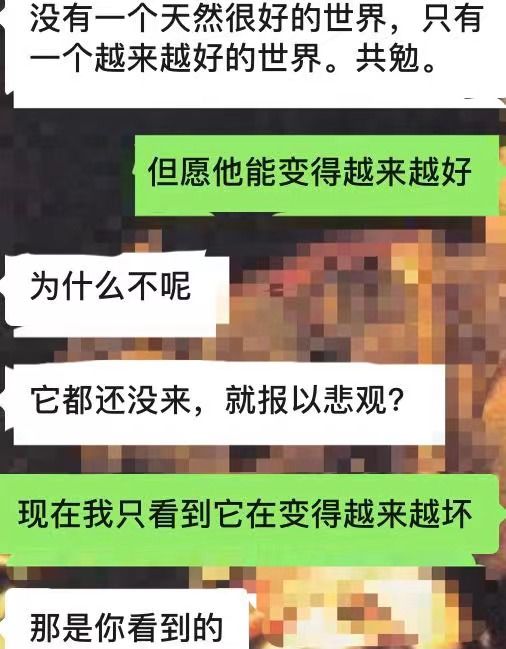

一方面,农村人无法理解上海人的落差感。他说他刚来上海时觉得这里很魔幻,人民没有体验过太多铁拳,守护着脆弱易碎的文明社会理想;而他们在农村从小经历左勾拳右勾拳和回旋踢。我总是问“他们凭什么这么做”,他会回答我“你不能用民主国家的标准去衡量一个极权国家”,因为对他来说魔幻的事无时无刻不在发生。印象最深的是他说高中无数次被老师做思想工作,逼迫他学艺术(老师劝说成功后有材料费提成);当他坚持读到高三,老师不惜给同学们停课,洗脑大家放弃高考直升大专(同样是因为有丰厚提成),他直到高考前两个月才确定能参加考试。相比之下,我们上海的孩子仅仅是借封城契机,初次体会了一把铁拳的味道。

另一方面,由于农村人出身较低,更容易被运动煽动。他以土改类比防疫。农村人的生存空间被挤压,当共产党上台后鼓动他们打倒地主,他们一开始会觉得很荒谬,但不得不响应号召,因为假使代表有产阶级的国民党趁机上台,他们将永世不得翻身。因此可以说,农村人民处在“被迫作恶”的状态。今天的防疫运动也是同样的逻辑,用男朋友妈妈的话来说,“真是乱了套了,清洁工都‘起来了’”,他们穿上大白假借防疫之名,对过路人颐指气使。保安群体也是同样,据一位苏州的朋友观察,他们年龄两极分化严重,要么捧着手机打王者荣耀,要么不会使用相关技术,低下素质让他们中的多数趁机作乱,借特殊政策赋予的权力刁难百姓。

然而相同的土地却可以孕育出截然相反的两种人。一种是极度叛逆的反贼润老嗨,另一种是感恩戴德的斯德哥尔摩综合症患者。辅导员显然属于后者。她属于农村激烈竞争的幸存者,从底层农村一步步跳上台阶努力进阶为大城市的“凤凰女”,这个过程离不开党的恩惠,因而她自然会成长为拥护党的中坚力量。她无法理解我这种出生在大城市的当前体制的既得利益者,为何还对当权者心怀不满,要自找麻烦参加各类发声活动。

我想起一则笑话。有人说大家在封城期间积攒怨气,解封之后,中产阶级移民潮和外来务工群体返乡潮会让这座城市失去活力。但有人反驳说这是不可能的,一批上海人移民海外后,更有很多批外地人不惜挤破脑袋涌进来当新上海人。

5月17日

爸妈在饭桌上说当下的一切是白色恐怖。经验告诉他们,要少说话,完全按照规定来,aka发疯似的用紫外线灯和酒精消毒。我可以理解为,以荒谬对抗荒谬是此地的生存之道。

传言已经开始彩排防疫胜利庆祝晚会了。男朋友说挺好的,社会对党有信心就行了,不要和我们抢占赛道。我也这么想,我不是有能力普度众生的佛祖,尊重祝福愚民政策下自得其乐的百姓。

5月18日

上海发布又发布了社会面清零的通告,谁都知道这是在放屁。

做核酸排队时又听到将要放开的传闻,老头老太的语气好像都很有把握一样。

防范区的朋友说,他们社区最先恢复的秩序是垃圾分类。看来垃圾分类是上海最后的体面。

5月19日

奶奶自言自语的时间越来越长了,也许她自己并没有意识到。她在家无所事事,生活只有一台电视机,想做家务会被爸妈呵止,不识几个字也读不了书。目下我的生活还算充实,尽管同样被禁锢在房间里,我有写不完的论文,拜vpn所赐互联网能带我通达整个世界。不知等我老了,会不会也变得那么无趣呢?

边吃晚饭边听新闻,电视一如既往播报形势一片大好,即将复工复产,听得我直想哭。还记得去年520时我在casual date,那时就很想恋爱,哪怕只是消费主义塑造的节日,我也想享受饭店的情侣特惠。今年连生活能否继续下去都是个问题,只好安慰自己至少实现了心愿的一半。

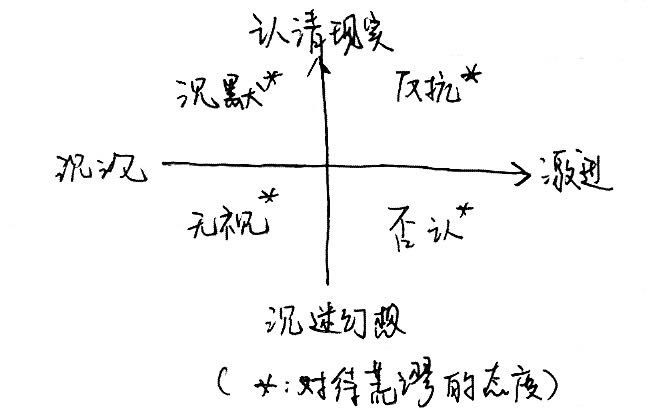

我很讨厌爸妈看新闻时的贱民心态,他们认为现实不如人意,却拒绝改变和反抗,甚至害怕去谈论。我们好像生活在一个帝制国家,需要避讳圣上的名号。谈论政治本身就是犯罪,只有太监才有资格吹捧皇帝的新衣。

5月20日

被抑郁情绪席卷全身,哭得什么都做不成。

据说抑郁症的表现包括感觉晚上比早上重;换而言之,早上起来神清气爽,随着时间流逝,越到下午,尤其是晚上,心情愈发沉重,感到做事有困难。也许我只是表现出depression症状,还没有到定性为心理疾病的程度。

躺在床上,听不进课,读不进书,没有力气,没有精神,唯一希望的是此刻有人能拥抱和爱抚我。身体接触是我独特的充电方式,我承认自己是女性瘾者。我向来如此吗?记不太清了。曾经每周末出去拍照消耗精力,或是专注于文艺作品。似乎是遇见男朋友之后才沾上的性瘾,愉悦的性体验成了我抗衡生活中其他无趣事件的平衡点。因此,长期封控让我彻底进入失衡状态,再也无法振作。(他笑我把性瘾说得这么冠冕堂皇。)

另一个发现是,如果说四月我陷入深深的政治性抑郁,对热点事件悲愤交加,那么当下我只关注自己的生活,已无力再关心自己之外的事。光是如此我就无法承受。

化解当下抑郁情绪的唯一办法是转移注意力,早睡是不可能做到的。

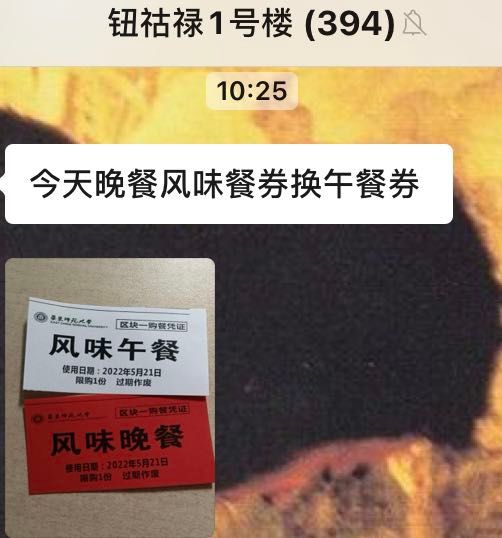

5月21日

写了一整天论文。无事发生。

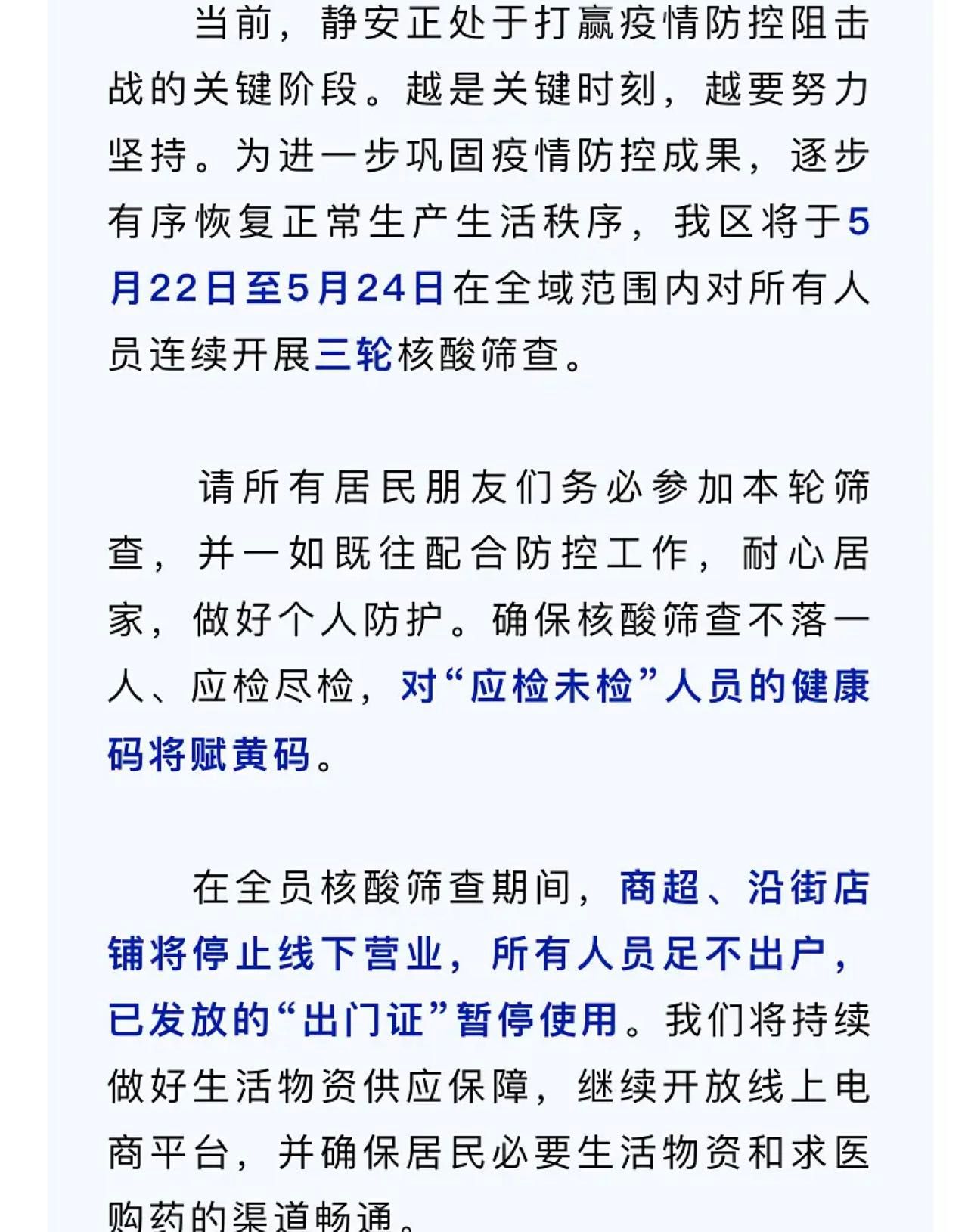

5月22日

昨天的推文《我是红烧公主,离沪以后发誓烧完世界上所有的西葫芦》也被举报删除了。一大部分原因在于它10万+的阅读量,在大学生间引发现象级转发和强烈共鸣,但归根结底的原因是它与主流叙述所要求的“正能量”不吻合。它反映出封校大学生的真实心态,但是这里不允许任何负面情绪,鼓掌得不够卖力都可以是一种罪;我们只配微笑感恩,以及偷着乐。

5月23日

看到两个视频。一个是上海徐汇视频号发布的防范区解封视频,评论区被关闭,纯粹是拍给外地人看的。另一个拍了记者在地铁采访市民,市民稍微说一些不正面的话,记者就把话筒偏到一边,摄影师见情况不妙立马转移镜头。真是狗一样的新闻人,主人看到都要摸摸狗头说一声好狗。好一个春秋笔法,“真话不全说,假话不可说”的原则变成了“真话不能说,假话随便说”,后代历史学家怎样探究我们今天的历史真相呢?

5月24日

终于悟了“社会面清零”的意思,原来这代表不用发物资了。

5月25日

又开始日复一日的核酸。大喇叭的超强穿透力让人抑郁,父母仍然坚持用紫外线灯消毒。我尽量不去思考和关注所有愚蠢的行为。

男朋友的小区发生了恶意砍人事件。某男性住户因为厌烦女楼组长敲门催他做核酸,开门后把她拖进房间,砍了她的手指 ,把她当作人质,警察上门后蓄意捅警察。据说是关久了精神出了问题,做核酸恰好戳中了他的神经。我并没有为他开脱的意思,他只敢朝女人下手是可恶的;然而这样的社会不稳定因素,是不是在正常的社会酿成悲剧的概率更低一些呢?

5月26日

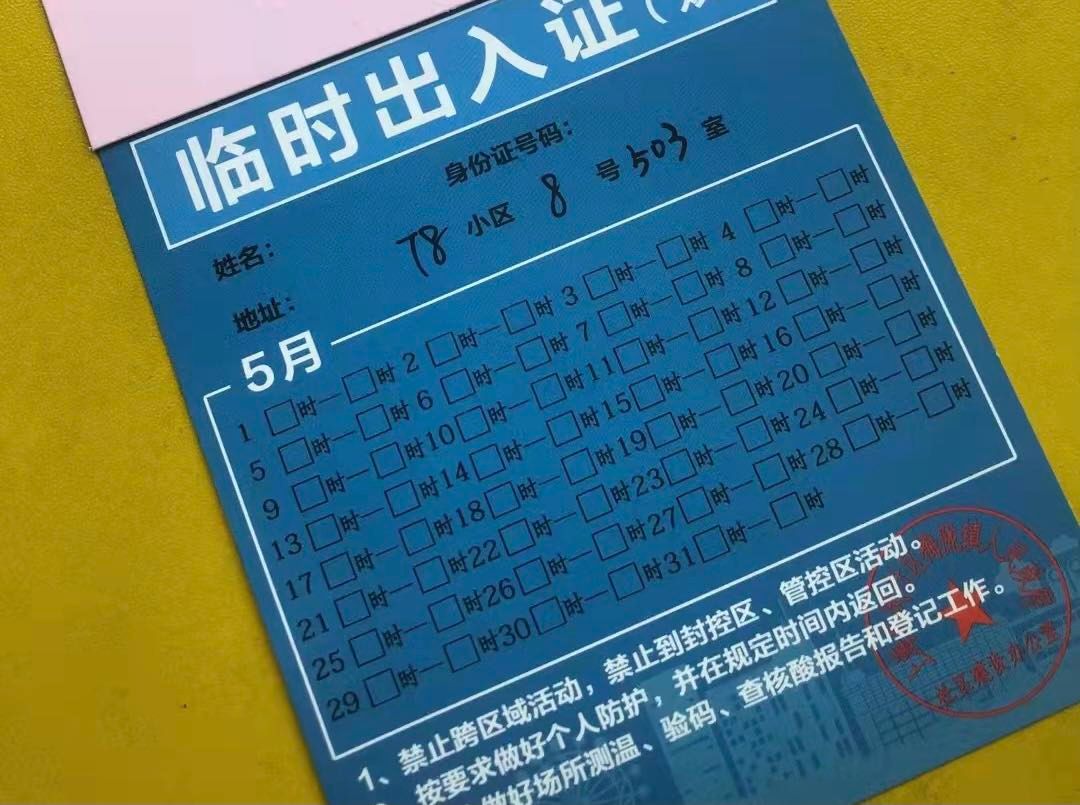

我终于拿到通行证,下午4-7点是我的放风时间。

外面真热闹!门口挤满了人,有带孩子的妈妈,有送外卖的骑手,还有沿街剃头的老师傅。绿化因为长期没人养护,树下呆一会身上就沾了几只虫子。和前疫情纪元唯一的区别是,路上只有自行车,几乎没有机动车,好像回到了八十年代。

没有碰上路障,一路顺风骑到男朋友小区。平时骑两座桥共计三四公里的路不带喘的,今天连上桥都要一鼓作气。桥上偶遇前男友。男友小区的管理到了魔怔的程度,男友一出楼道就被穿着蓝色反穿衣的志愿者拿消毒水狂喷,阻止他继续前进,更别说靠近大门。操,我心里想。直到晚上我才知道,原来是因为他们小区今天又有一例新增病例,老龄化小区频频密集核酸,不出事才怪!

只好跟前任骑车去滨江吹风。他给我讲了很多事,想考研的院校,身边想run的朋友,老同学的新八卦,他新喜欢的女生。印象最深的是他说,一个初中同学的小区(长桥一村)发生过入户消杀:同学的爷爷奶奶住一起,奶奶确诊阳性后要被拉走,爷爷特地烧了好几个菜让她带去方舱吃;可疾控上门时带了一路人马,冲进家门把所有东西用消毒水喷了一遍,包括冰箱内部和桌上爷爷刚烧好的菜,告诉他都不能吃了。我很痛心,这他爹就是纯粹的恶。

一路骑车给我一种恢复了正常秩序的错觉,然而目之所及的常态化核酸检测亭和随处可见的大白时刻提醒着我,这是一个不正常的国度。我好想逃。

我是不会因为境遇有所改善就感激谁的,我甚至都没有激动。我不愿奴性地屈服于罪大恶极的“他们”。

5月27日

今天才得知我爸的二表姐夫去世了。原本定期化疗可以多活几年,可医院关闭太久他耽搁了治疗,就这样不明不白地死了。他是我从未见过的远方亲戚,但我为他哀叹。短暂的一生只换来别人一句浅浅的“有啥办法呢”,皇帝的奴隶不会反思。

5月28日

男朋友下楼做核酸,懒得带钥匙,就没关门。隔壁老阿姨好心提醒他,他回答“现在的治安可好了,跟文革差不多”,阿姨笑着点点头,不说话了。

和我爸又吵起来了。他的心态就是一方面怒骂政府种种不合理的政策,每天被lockdown期间买药不便和大喇叭催做核酸逼疯,甚至觉得美国警察面对枪击案的处理很迅速,羡慕他们的言论自由和游行自由;另一方面面对我说“封城过后越来越多的中产年轻人想移民/为什么不试图去改变”气得跳脚,从不试图反抗不合理,且对受日益加紧的闭关锁国牵制无法顺利出国的人幸灾乐祸。

我想大多数底层百姓都是这样的,所以很大程度上他们活该经历这一切。说白了就是受虐狂,表面抱怨,实则不受苦还不痛快。

他对待我奶奶也是同样,自述每天被她的固执幼稚折磨得精神衰弱,一身毛病包括高血压失眠都是她作出来的,可又出于他所认同的孝顺价值观,把常年不工作在家照顾老人视为承担伟大责任(前提是我妈也常年辞职照顾老人 以及奶奶仍有自理能力)。

他也会对我无限强调他对这个家的付出,简直跟《瞬息全宇宙》片头的杨紫琼一样。

5月29日

看到平壤解封的消息,算了下朝鲜用了18天,那上海会用多久呢?

男朋友和我每天都要忍受被吵醒做核酸,和一上午无休止的大喇叭。他说我们好像在无间地狱。

尽管很久不见面,但我感觉自己更爱他了。不是非他不可,是有他更好。我们好像彼此不被荒谬洪潮淹没的救命稻草,抓住对方,才得以上来透口气。

5月30日

即将迎来解封,可我再次陷入抑郁情绪。脑袋一片空白,哭了整整一天。

5月31日

拿到了滞留海关将近大半个月的文件,预约了六月底去广州面签。

6月1日

零点解封,小区门口有人在放烟花狂欢,直到下午还有人放鞭炮。典型的丧事喜办。

今天有两类唱赞歌的人。一类不长脑子,没有记忆,好了伤疤忘了痛。另一类是纯粹的坏屌(“坏逼”这个词有厌女色彩),处在洪流当中就企图用宏大叙事的正能量捂住苦难的声音。我可以原谅前者,但我会诅咒后者。

另外,我对待可以忍受这一切的普通人报以尊重祝福的态度,如果他们有勇气把孩子生在这个地方,那我无话可说。对待小粉红,我也不再生气。某种生的本能迫使自己在夹缝中自娱自乐,摄入推特反贼言论是我的续命回魂剂。

我终于见到了男朋友,亲吻那一刻的幸福太不真实。封控期间我总是跟他说,我已经快记不太清他的容貌了,当我说“想你”,我指涉的是我心中抽象的概念。

刷Reddit看到外国人吐槽

——it is like as if they had a meeting with omicron so that the number can drop by date

——yea just like they have meetings with GDP

然而这一切灾难远远没有结束。

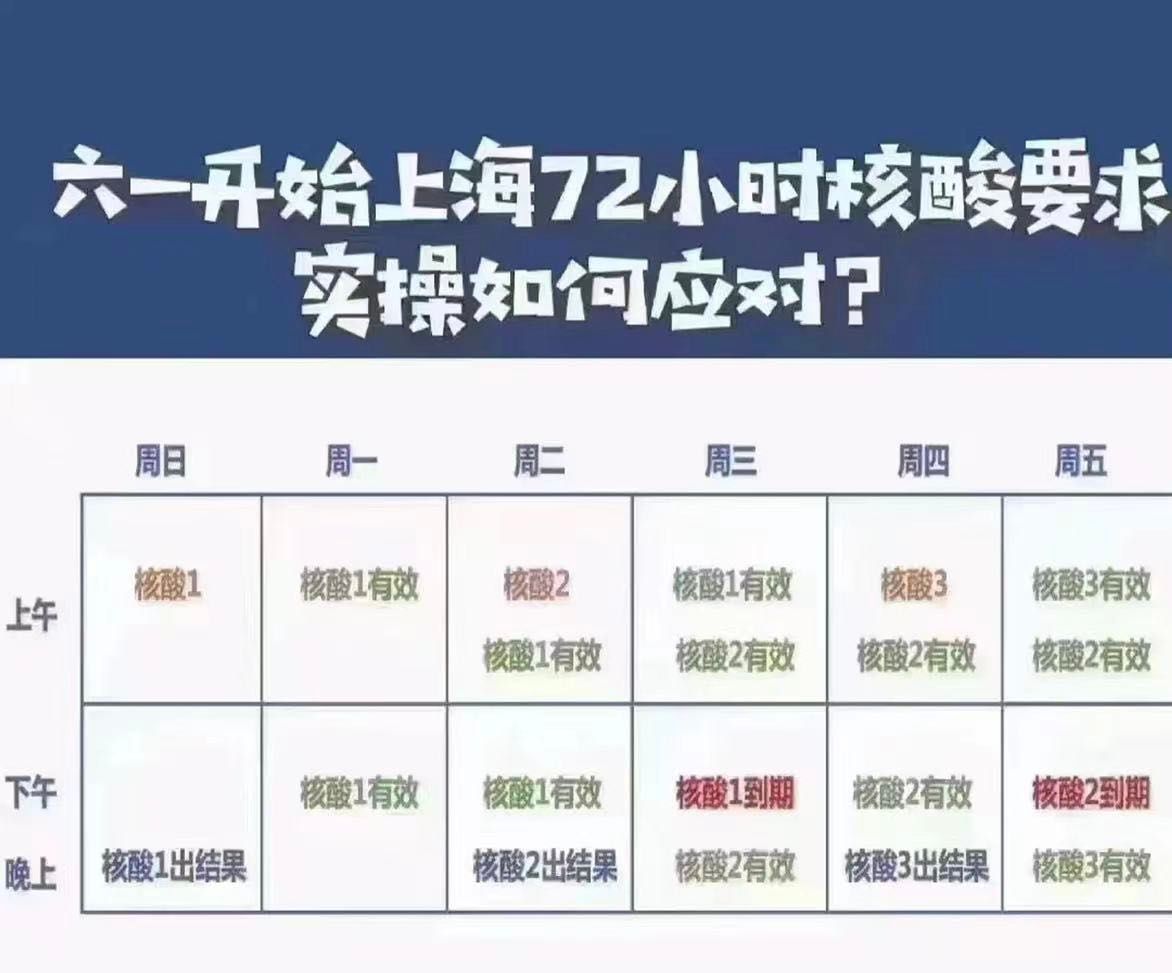

核酸常态化之后,我们小区检测亭前永远排满了老头老太,他们闲来无事,只是为了去逛商场;跟要上班的小年轻抢占资源。核酸检测的队伍非常密集,毫无间隔可言,这是病毒传播的温床。

并且和疫情初期一样,我们面临着随时可能失去自由的恐惧。去任何地方要扫场所码,行踪暴露于大数据,毫无隐私可言。解封短短十几个小时,我就不只听到一个小区又查出阳性,再度封闭管理。

因为不想做核酸,我决定非必要不出门。

男朋友跟我说,他在地铁上放了个屁,隔壁一家三口都相互问是谁放的。

也许这就是核酸检测的实际意义。一个人放了屁,所有人都在问是谁放的,形成社会运动,使得人民群众内部斗争。

解封真的是重获光明?

郁达夫在《青烟》的结尾写道,

“我们中国的所谓黎明者,便是秽浊的手势戏的开场呀!”

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!