短篇小说/ 黄河

黄河

文/林伯奇

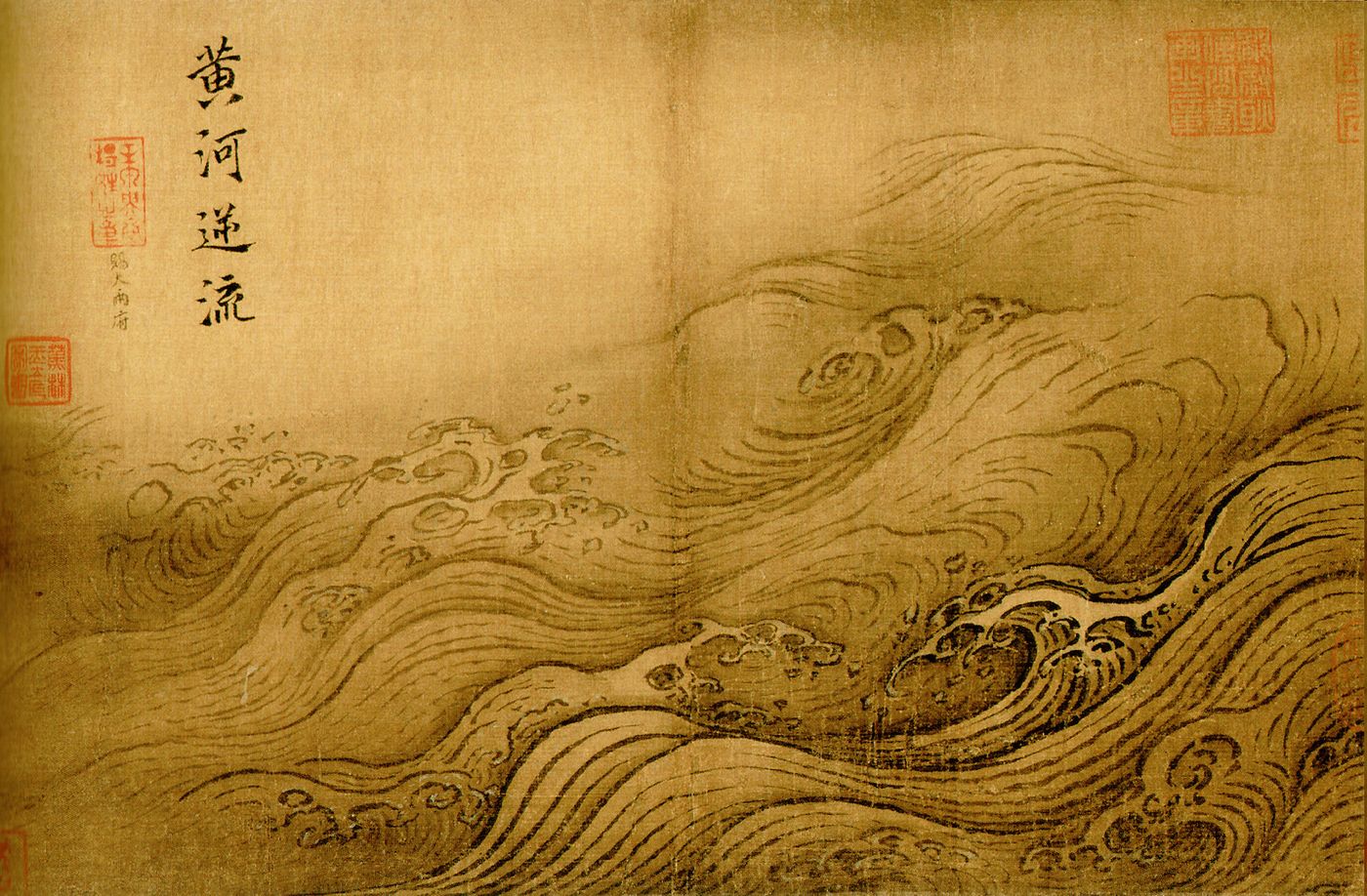

图/[宋代]马远,现藏于北京故宫博物院。

感谢湖南长沙的张雨农先生对这篇小说的完成提供的灵感和帮助。

全文 共计12269字/预计阅览时间 24-40分钟

从岸边望去,满眼都是黄澄澄的江水。

“思明!”夏正坐在自行车上,喊了一声,“你瞅那是啥!”

“啥啊?我怎没看到。”赵思明朝夏正指的方向看过去。夏正指着的地方正是河中间的地方,但那里什么都没有。有的只有泥沙密度极高的黄色河水。

“你别不信!”夏正叫道,“我刚刚真看见了!就在河里,飘过一个亮晶晶的东西,长方体形状的!就在那里,刚刚漂过去!该不会是……”

“有啥大惊小怪的,”赵思明说,“你至于不!反正我也没看到……看到了又咋样?那又咋的?你大惊小怪个啥?我没看到,那就当啥事没有,中了。”

赵思明撒了谎。其实他也看到河里冒出一个闪亮亮的东西,突然一下就没了,消失在江水里。赵思明从小在奶奶那里听着那些关于黄河浮棺的传说长大,刚刚那一幕不禁让他背心感到一股凉气。过去省里开展黄河清淤工程,村里有汉子便跟着一起去了,去了之后说,他们看见了传说中的鬼棺,讲的可吓人了;但他们讲那些诡异传说讲完也就讲完了,后来也不当一回事,只是听的人会觉得可怕而已,每天还是该种地种地,该喝茶喝茶,该下棋下棋。

待客室里。

一个老头;五十快六十的样子,坐在开裂的皮沙发上。待客室里弥漫着烟味,墙壁长满了霉菌,太阳光从和啤酒瓶是同一材质的染色窗户照了进来,脑袋顶上一个电扇摇摇晃晃地转着;一条白色跨栏背心挂在他的身上,但空调的温度倒是格外地冷;整个房间的光呈现出暗绿色的色调。他坐在上座,周围的几个人围着他,嘴里叼着烟,都在注视着他。

老头露出了半笑的表情;他拿起搪瓷杯,喝完了杯子里的茶;又吸了一口烟,他抚摸着杯口的边缘,吐出嘴里的烟,随后大声地说:

“中!”

赵思明和夏正在赵家村村中央的广场上分别,夏正向村子的北面骑了过去,而赵思明向东面骑。赵思明的自行车在巷子里摇摇晃晃地移动着,他吃力地踏着踏板——上海永久牌的普通单车。两边的墙壁,是土黄色和水泥的颜色;路,也是土黄色的路。果不其然;那个傻子仍然坐在房子的门口。赵思明朝着他缓缓骑了过去;他仿佛骑得离傻子越近,单车的速度就越慢,他骑的就越吃力。

他与傻子四目相对,傻子那呆滞的眼神望着他,他也同样望着傻子。不安感急速在赵思明的胸口升起;望着傻子呆滞的眼神,种种事物朝着赵思明扑面而来。他的眼前浮现出了那在黄河的水里浮浮沉沉的透明棺材。江水如同傻子的眼睛一般浑浊,但是就是在那样的江水里,一具透明的棺材在水里漂着,又被淹没在水里。那具棺材在太阳光的照耀下闪闪发亮,与浑浊的江水呈现出鲜明的对比。棺材里自然装着些什么——但赵思明看不清里面装的是啥——干尸。大概是干尸之类的,还有泥土。干尸的皮肉早已腐烂,骨头露了出来——连骨头上都长满了斑点。它没有表情,躺在那具透明棺材里——赵思明不愿再继续想象。他用袖子擦了擦脸上的汗,大口呼吸被太阳加热过的湿润空气。他又匆匆去傻子身旁骑过去了。

从来没有人见过傻子说话。傻子可能以前说过话——但是赵思明是没见过的了。他每天就那样坐在那里,坐在大门前,呆呆地望着所有人,一言不发,一直坐着,什么都不做。人们对他所知道的只是他是个傻子。他的身上从来也没有干净过,头发总是乱糟糟的。别人跟他说话,他也不回答;有时他也可能出现在赵家村的任何一脚,可能是村篮球场的篮筐下,可能是某个杂货店的门口,可能是树上;他有可能出现在任何一角,坐在那里,呆滞地望着所有经过的人。

据说傻子出生的那一年村里同样有人见过透明棺材;但那一次不是一个两个人见过,是冬天时开展清淤活动,十几个河里的汉子们一起见到了一个透明的棺材躺在河底。所有的目击者后来都去了外地打工,故也没有人知道他们究竟看到了那个棺材里装着什么,后来又发生了什么(班里的其他同学说是被专门的调查部门带走了,但是夏正说第二天河水就涨了上来,棺材也不见了);见过的人倒是也没死,但是他们从此远离了赵家村,再也没回来过,只有他们仅留在赵家村的亲戚知道并告知乡亲们他们尚在人间。看见透明棺材之后,那年的大年初二,傻子就出生了。

包括赵思明在内没有人愿意思考傻子的出生和透明棺材之间有什么关系。或许这是一个老村民们编出来骗小孩的传说罢了,根本就不存在什么透明棺材。

赵思明把单车骑到一栋屋子的门口;这栋屋子的前屋做成了个商铺,后屋住人。赵思明给车套上锁,走进房里。房的门外挂着一副巨大的招牌,上面写着“老赵便利店”。

“妈,我回来了。”赵思明拎着书包走进房门。便利店里的光线很暗。

“你回来啦。回后屋去吧。”赵母和几个邻居乡亲正坐在便利店的一角打麻将。空气充满了霉味。赵母看都没有看赵思明一眼,搓着牌桌上的麻将,坐在阴暗的角落里,不停地嗑着瓜子。墙边上放着的新送到的瓶装饮料还没被摆好。

赵思明向后屋走了过去。赵父坐在同样阴暗的后屋的一个木沙发上,半躺在上面,抽着烟。“思明。”他看见赵思明回来,说道。

“爸。”赵思明也对爸爸说。随后他拎着包回到自己的房间,把包和书都放了下来,又走到厨房里,准备做饭。

赵家本来是农民出身,赵家村也只是个黄河旁边的一个小村子;他们所有的生活开支,都源于前屋的那个便利店。赵父先前几年去村外打工,在一个工地上摔断了腿;没跟那资方协商好赔偿的事,从此下岗,闲在家里,失去了劳动能力,就躺在后屋的木沙发上,啥事都不干。赵母则天天都在打麻将;赵思明才是家里打理杂务的人。

村里人都说,赵思明会是赵家村第一个大学生。夏正明年要么就去读职校,要么就去南方打工了。赵思明成绩优异,每次考试他都是年级的前十名。赵父希望赵思明能出息,考上大学,到城里去,干个体面的工作,不会像他一样当个没用的人。村里的人也说,赵母跟村委的人,尤其是那整天穿着白色跨栏背心的老头有点小关系;说傻子其实是赵母的私生子。赵思明相信这些话都不是真的;他曾求证于爸爸,但赵父没有给他任何回答,只是沉默不语。

夜色之中——夜色照亮了赵思明脸上慌乱的神情,他穿梭在赵家村的小巷里,朝着村中心快步走去。声音越来越嘈杂,越来越洪亮,赵思明加快了自己的步伐。傻子还是坐在那里,看着赵思明擦肩而过。天色暗了下来,两旁的楼房变成了黑影,只有暗蓝色的天空和红色的晚霞能让赵思明看清前面的路。这些小巷似乎永远都看不到头,赵思明不知还要走多久,不安再次在他心中升起;他仿佛感觉自己身后有什么在跟着自己,于是他转过头来看,只有一条蜿蜒的小巷。他感觉自己走上了一条没有尽头的路——不归路。他深呼吸了起来;狭窄的小路,墙壁的反射让他清晰地听见自己的呼吸声。

所幸他终于走到了这条小巷的终点。这条小巷的终点就是镇中心的广场——此时那里正有很多村民聚集着,他们手里拿着木棍和锄头,大声地吼叫着。他们的吼声和敲击声震天响;赵思明走进人群里,寻找着自己的父亲。

“思明啊!你怎么在这里啊……”

“哟,这不是思明吗……”

赵思明看了看人群里的每一张脸,都没有看见老赵。终于,他辨认出了人群里的父亲——老赵扶着一根木棍,杵在人群中间,他也没有跟着吼,只是站在那里,默默地观望着。

“爸,你怎么在这里啊!”赵思明说,“你这腿不能动这么远的!”

老赵没有说话,人群吼叫的声音越来越大了。

“咱回家吧!”赵思明对着老赵喊道。老赵仍然不吭声,只是把手搭在赵思明的肩膀上。赵思明扶着他,两个人按原路返回。

“今天他们都说要来讨个说法。”老赵气喘吁吁地说道,“我看这跟咱们也有点关系,所以我就自己杵着拐杖来了。”

“爸,你这也太突然了点。”赵思明扶着老赵,他们似乎能听见身后打斗的声音,“你也不能就这样突然跑出去了。”

“这不都是为了咱们。”老赵又说,“咱们这赵家村就快没了。”

“啥?”赵思明说,“还能凭空蒸发了不成?一夜消失的村子?”

“不是。”老赵说,“咱们这村,要被收走一些地。城里有老板要收购咱们这里的地,搞些什么开发。我们也不是很清楚吧,但反正,这个村子就是要没了。咱们也不知道咱们到底该咋办……说这是推进现代化的重要一步,但咱们咋办?这可不中。所以乡亲们就到村委那里去讨说法了。”

“这又跟村委的有啥子关系?”赵思明问。

“他们不就跟那几个城里的老板有关系?要问责,就问他们去呗。你说真要拆,到时候要分笔赔偿金,咱们不知道要不要搬到城里去,搬到城里去不知道还能不能供你上学……咱家可就剩这小店。”

“走着瞧吧。”赵思明说,“瞅我,我也想不出啥好办法。”

“我真没撒谎!我当时就在那看着了,就那么大一个透明棺材,从水里冒出来……”

夏正正在手舞足蹈地向同学们讲述他看见透明棺材的过程,滔滔不绝地讲着;赵思明只觉得他令人厌烦。但是那天所见的景象始终挥之不去,景象,以及一个声音——一直萦绕在他脑海里。他的大脑不停重播着透明棺材在水里起起伏伏的样子,一个杂音在他的意识里存在,如同和尚念经或者是飞在耳边的苍蝇一般令他烦躁。

“……赵思明那天还在那儿呢!他也看到了!”夏正说着,然后拍了拍赵思明的肩膀,赵思明不耐烦地看着他,“思明,你说你那天有没有瞅着鬼棺?”

“莫得。”赵思明说,然后又对着同学们说,“你们听他吹牛逼。”

周围的同学开始嘲笑奚落夏正;夏正涨红了脸,他想辩解些什么,又说赵思明瞎说。赵思明没理他。

下午学校放学了。赵思明和夏正再一起骑车回家。骑到河边时,夏正又停下来了。

“咋地?”赵思明也停了下来,看着夏正,“你又瞅着啥玩意儿?”他心里发虚,仿佛河面上笼罩着一片黑雾,模糊不清,有什么东西在等着他——但其实一如既往,河里的江水滚滚,还是发黄的浑浊。

“我要在这里守着。”夏正说。

“你守啥?守那个棺材吗?”赵思明说,“我可就好奇了,你咋这么胆大?别人瞅着跑都来不及,你就在这里蹲着守着?”

“我就想瞅瞅,以后可以拿来当谈资呗。”夏正说,目不转睛地盯着江水。

“你真他妈有问题。”赵思明说,“我都在想你是不是中啥邪了。你就不怕被啥水鬼河神给拖下去?”

“不怕,怕个甚。”

“那你在这瞅着罢了。我骑回家去。”说完,赵思明就走了。骑进村口,他又有点后悔了,因为他确确实实地看见了那透明的棺材——现在整个村子在他眼睛里,都像有鬼魂飘着一样。他一个人在村子里骑单车,难免心里发虚,他后悔把夏正丢在后面没有拉着他一起回家。

赵思明骑到了村中心的广场,他看见村委办公室里面亮着灯。他把单车停了下来,看着办公室毛玻璃透出来的灯光。他咽了口唾液。随后他从单车上下来,握着方向舵推着单车,走到窗户旁边。

“……你说你这是何苦?”办公室里的一个声音传来,“有啥事情是谈不下来的?”

“不是我不想让步,而是……”另一个低沉的声音传来。

“你有啥好说的?你不就是惦记那点钱,还拿名望来说事……这事肯定是得办成。市政府那边给的话,办不成咱们谁都不好交代。我是觉得我没啥负担,大伙也这么觉得。只是您老也没从来没给咱们个准话,只是在这磨叽,优柔寡断。咱们今儿个就是要把这事给搞清楚了。”

“咱们都想想乡亲们好不好?老赵家的娃,你瞅他多有前途。咱们赵家村就指望着他了。想想乡亲们,这娃还咋读书?要么地去广东打工去,太可惜了吧,培养这么大……”

“你还有脸说老赵家的崽嘞!都不知道他是不是咱们这某个人的崽……”

办公室里发出一阵笑声。“靠恁娘!”一个声音又急又气地说道,“净在这里瞎说!指不定我啥时候把你舌根子都给你拔喽!操你妈个逼,你是我孙子!”

“名望,哈哈,这就是名望,你们都瞅瞅,哈哈哈哈……”另一个声音又幸灾乐祸地说。

“成了,各位同志,”各种各样的声音都从办公室里传出来,“咱们都不希望一辈子就给困在这小山村,这也是村委里多数人的意见。你们也都不希望子孙后代都在这一亩三分地里吧?”

办公室里一阵沉默。

“今天就到这里吧。但是这事咱们这俩周得完,别再让市里来人催。”

赵思明默默地站在窗户边上听着,随后跨上自行车,向家的方向骑去。骑在小巷里,赵思明又看见了傻子;傻子还是盯着赵思明的眼睛,呆呆地看着。赵思明被他这样看着很不舒服。

“靠恁娘。”赵思明停下车来,对傻子骂道,“看你娘看!滚!妈了个逼!瞅恁娘!”

傻子听见赵思明这样骂自己,匆忙站起身来,跑开了。赵思明继续向前骑回家。

“以后,这里要建成个度假村。这里的这些土楼,土房子,全都会没掉。到时候乡亲们都会拿到笔赔偿金,去别处安家。”一个穿着Polo衫的男人在村委办公室里对几个乡亲说道,老赵,赵母和赵思明都在那里。赵母本来是不想让赵思明来的,觉得一个娃娃来凑啥子热闹;但老赵坚持要带他来,说思明好歹读了书,是个文化人,能不能想点主意;顺便让他来见见世面,了解下万千社会。但赵思明知道,老赵是要拿他当“人质”——也不能说这么难听吧,只是让他坐那里,让村委的知道赵家上有老下有小,全家就靠那老赵便利店来整点开支——给村委整点心理压力。这是在村委办公室;赵母又在旁边;老赵的脸色很不好看。

“要咱们搬走,倒也好说。”老赵说,“关键是这赔偿金咋给?”

“你说咋给。”男人说。

“给到能让思明读完大学出去工作的时候。”

“你做梦吧,老赵!”男人说。

“老赵,这可过分了!”夏正的爹老夏也说道。

“那要不然咋办嘛?”老赵大声地说,“你瞅我,干不了活,思明还要念大学,我们全家就靠我老婆开个小店支撑。这赵家村要是没了,咱们咋办?这里还有这么多乡亲,他们咋办?都是要种地的,就靠这块地吃饭,咋整?”

“城里那富士康的厂子源源不断地招人,从来不多人。”一个人小声地说。

“不是我们不想走,是我们走不了。”老赵继续说,“要叫咱们走,那肯定得赔钱。赔钱,你至少赔到思明读完大学,能找个好工作为止,养活咱一家。”

“妈了个逼的。”赵家一家人往家走去,老赵在路上骂骂咧咧的,“啥叫见钱眼开啊,我看他们才见钱眼开嘞!要不是他们见钱眼开,就不会有这么个操蛋事!你说说这都啥事啊!”

“顶上有要求,赵家村不没不行,”赵母说,“咱们有个啥办法嘛。”

“归根到底都是这个钱的事!”老赵说,“妈个逼的……不叫人活命了……”

“你不就是惦记你上次那笔赔偿,”赵母说,“把你腿摔坏咧,要不然……”

“要不然老子跟那帮孙子板板拼命,靠恁娘!”老赵说,“准提个锄头棍子干死他们帮狗操的东西!不许再提那事儿!”

“一九三八年。赵家村。”

一个声音在背后响起。赵家一家人往后看,正是傻子坐在那大门口。

“你刚刚,说啥?”赵思明问傻子。

“一九三八年。赵家村。”傻子又重复了一遍。

“唉,他妈的!”老赵乐了,“这傻子也会说话了,靠恁娘的!从没瞅着他说话!”

“一九三八年。赵家村。”傻子又说。

“一九三八年赵家村发生了啥?”赵思明问傻子。

“一九三八年。赵家村。”傻子只重复这一句话。

“他只会这一句话。”赵思明对父母说。

“毕竟是傻子。”老赵说,“咱走吧。”

赵家一家人又往家的方向走去,只剩下傻子坐在后面不停地重复“一九三八年,赵家村”。赵思明又往后看了一眼,那傻子仍然坐在身后,嘴里念叨着“一九三八年,赵家村”,呆滞的眼睛看着赵思明。赵思明觉得那双眼睛太阴森了;他恨不得把那两颗眼珠子挖出来。该死!那个眼神,比起呆滞,更多像是一种直勾勾的凝视,一种冷漠的、阴郁的凝视。

镇上的酒楼。

“这次呢,召集各位过来,主要是想协商关于这个建设工程的事情。”一个包房里,首先传来的是个官腔的声音。“关于我们这个赵家村改造开发和拆迁的事宜,这一次的协商,我想有关的各方都到场了。”

“您说。”然后是一个操着非常标准的普通话的声音。

“这一次,主要是我们省里河务局的人来参与了。”又是一个官腔的声音。

“其实,咱们村民,就关心一件事;迁走是可以迁,关键是多少钱。”一个熟悉的声音响起。

赵思明站在门外,听着包房里的这些人说话。他戴着个耳机,手里握着个小小的黑盒子——那是个“窃听器”,实际上只是个助听器,夏正帮他在镇上的地摊上买的,十块钱一个。

“众所周知,黄河的生态治理问题,一直都是……不只是省里,甚至是全国都很关注的事情。”河务局的人说道,“而赵家村的位置,刚好就在黄河的沿岸。”

“来,倒酒倒酒。”操标准普通话的声音说。

“让我先把话说完。”

“是,您说的是,是我失礼了。”

“贵公司提交的开发项目,我们河务局已经看过了。我们想市里的同志也早就看过了。”

“毫无疑问。”市里的人发话了,“千艺地产提交的这份开发项目,市里基本没有其他意见;这是推进我市农村城镇化的重要一步。我市虽然为省内重要城市,但是仍然不是一个无农村城市;距离大局发展计划规定的要求仍然还有很长一段距离。故市里也希望通过这个千艺地产的生态度假村项目取得城镇化上的突破。”

“这个我们了解。”河务局的人说,“但河务局关心的主要是黄河沿岸的生态治理问题——这个度假村能否正如其名里的生态一样保护当地的生态。”

“我们也希望能了解河务局的顾虑是什么。”地产商操着标准普通话说道。

“黄河周边恢复环境,也同样是大局发展计划里的重要一环。”河务局的人娓娓道来,“一是度假村的供水用水问题,这个我想你们都清楚,也不用我再强调。二是,关于度假村的建筑,对附近地质地貌的影响,以及度假村的排污问题。”

“这个您放心。”地产商说,“我们的建设过程从头到尾都是按照国家标准来进行的——如果河务局愿意,我们邀请河务局的专家来到我们的建设计划这里察看规划,参与到我们的建设当中……请等一下,我要接个电话。”

赵思明赶紧扯下耳机,躲到一旁的角落里。然后他又扒在墙边,偷偷看着。一个穿着衬衫的中年男人从包房里走出来,讲着电话,赵思明偷偷看着他。地产商表现出一副很有自信的样子,他讲话的态度非常——让人听了觉得很舒服。赵思明不由得为这个地产商的人格魅力而惊叹——不过他也是这样长期训练出来的。

地产商又走回包房;赵思明也回到门旁,戴上耳机继续偷听。

“……赔偿倒不用担心。每个村民都会收到补偿金的,这个你们放心好了。”

“那就好。赵家村现在啊,每天都有村民在闹腾,闹腾关于赔偿的事情。”

“关于沿岸的建设部分,我还是希望我们再仔细讲一讲。”河务局的人说,“这个毕竟对省里来说非常重要。毕竟,村民们也希望这里的绿水青山可以留着,而地产方面的各种建筑材料和建设面积规划都需要谨慎考虑。”

“您一百个放心好了。我们建设这个生态度假村的目的是什么?不就是让那些城里人在周末或者假期能放松放松,来度个假吗?黄河,悠久的文化;再配上生态环境,再好不过的建设方向了。甚至我可以断言:本市,赵家村,因为有我们千艺地产的参与,因为这个度假村的建设,不但不会变坏,还会变的更好。”

“市里非常认同千艺地产方面的计划。赵家村在我市的各片区里,经济发展程度非常低,人们生活水平普遍不高。千艺地产的参与帮助了我市的经济发展,一来改善了当地环境,二来帮助了当地的产业结构变化,三来还能帮助更多村民脱贫。我们也希望村委这边,多做点村民的工作,了解他们的需求,往后我们可以好好协商。”

“来,倒酒倒酒……”

赵思明拿下耳机,走出了酒楼,跨上自己的单车,沿着国道公路向赵家村骑去。

骑着骑着,又是在村口,赵思明再一次停了下来。他感觉自己身上的汗毛倒立。

在河水中,那透明的棺材再一次浮了起来,漂在黄河污浊的水面上,闪闪发亮。那个棺材离赵思明是这样的近,它的体积是那样的大,几乎有一辆小车那样大。赵思明仿佛还能看到披挂在棺内干尸的寿衣。赵思明目瞪口呆地看着这一幕,看着那个棺材从自己的眼前漂过去,流向河流的下游。

赵思明闭上了眼睛。他汗毛倒立,拼命地在自己的心中从五十倒数,让自己的情绪恢复冷静。不可名状的恐怖弥漫在他的心里,仿佛古今中外存在过的所有鬼魂怪物都朝他扑面而来;他即将被无限的恐怖所吞噬。眼前的黄河;就好像黄泉路一样!他刚刚跟一个死人擦肩而过!那个死人不知从何而来,又不知从何而去!

赵思明心惊胆战的骑进赵家村。他想离家出走。又是在那条小巷,那个令人生厌的傻子依然在那个大门口等着他。他看着傻子,恐惧已经全面地占领他的身体和意识,他的脚仿佛失去了力量,不能再向前骑;他感觉自己的手发软。

“一九三八年。赵家村。”

傻子又对赵思明说道,赵思明停下了车,看着傻子。

不知为何,愤怒急速替代了恐惧,在赵思明的体内升起。他浑身充满了怒火;他的肢体又恢复了力气。他走上前去,开始对傻子拳打脚踢;他首先一脚踹在傻子的肚子上,连踢了好几脚;傻子发出了一声惨叫,随后狼狈地要站起来,试图逃走;赵思明又拉住了他,把他扔在地上,使劲地踢他,踹他,踢在肚子上,脸上,后脑勺上,背上;又用拳头击打傻子的脑袋。

“操你妈的!我操你妈的!你他妈的,整天什么事都不做!就会在这里吓唬人!我操你妈的!我操你妈的!一个傻子还说话了!我操你妈!你这个鬼生的杂种!见阎王去!操你妈的!你除了能吓唬人,你还能干什么!操你妈的!”

赵思明一边骂着傻子,一边像一只发狂的猩猩一样揍傻子。揍累了,他才停手,远去;傻子则拖着脚步,离开了那里,向别处走去。

第二天,傻子死了。发现他的尸体的人是夏正。傻子上吊死在村口的一棵树上,面目狰狞,仿佛死前看到了什么可怕的东西,他背对着黄河,悬挂在树枝上,早就断了气。

如果说那天那样打傻子对赵思明来说是发泄情绪,是火山爆发;那现在赵思明的心头堆满了火山灰。再一次看见河里的透明棺材;然后自己又暴打了傻子;结果第二天傻子死了,还是被吊死了。

赵思明好一段时间没有再跟人说话。他吓傻了。父母也怀疑赵思明是不是中了什么邪,是傻子身上的鬼魂附到了赵思明身上,于是连忙请来先生给赵思明驱邪。驱了邪,贴了符,泡了水,赵思明还是没有好。还叫村里小教会的牧师过来看看赵思明;牧师拼了命地祷告,赵思明依然不吐一个字。

当赵思明恢复语言能力的时候,度假村的建设工程已经要开始了。

“又停电了。”赵思明不爽地把笔扔在桌上。

“思明,你咋说话了?”赵母走了进来,“你没中邪?”

“我从来就没中邪。”赵思明说,“你们小题大做。”

“老赵,思明说话了。”赵母说道。

“真的?”老赵接着说,“吉祥啊。改天得庆祝庆祝。”

“你给他拿根蜡烛过来。这又停电嘞。”赵母说着。

“妈了个逼的,不就是要我们早点搬走,”老赵翻找着一个塑料袋,从里面掏出一根蜡烛,“关键是没有钱我们咋搬走。这翻来覆去,也没有个办法,讲这到底该咋整。靠恁娘。”

“以后日子还长喽。”赵母在黑暗里说,“今天停电,明天停水,谁知道还要停什么。”

“他妈的。有时我在想,当初我咋就没在那工地上给摔死。这赵家村,不叫人活命。咋就活的这么憋屈……”

“别瞎讲这么不吉利的话。大不了咱们都跟他们拼了。反正咱们啥都没有。”

老赵没有再接下去。他本来想说“咱们还有思明啊”,但是他也不想让思明听见自己开口说这种话。虽然他没什么文化——毕竟他是个父亲,到这个时候了,他不想再让思明承受任何负罪感。他把蜡烛翻了出来,交给赵母;赵母拿进赵思明房间去,点燃,放在赵思明桌前。赵思明在烛光下继续学习。

整个世界突然变得无比安静。赵思明凝视着烛光;烛光仿佛已经融入了自己的心跳和意识,他被浸泡在一个烛光的橘红色的世界里,这个现在的世界好像已经空空荡荡,一无所有;什么拆迁,赵家村,棺材,全都不复存在了。

突然,村子中心发出的一阵骚动声,引起赵家一家人的警觉。随后门外的小巷里,回响着人们跑动的声音。有人拿着手电筒。又有人开始敲打赵家的房门。

“老赵!杀人啦!村口杀人啦!”听声音是老夏,随后他也跑开了。

“瞅瞅去。”赵母说。

村口处人山人海。人们全都挤在村口的周围,手里拿着木棍,还要拿着广播喇叭的,愤怒地咒骂着。村口停着几辆推土机和挖掘机,发动机轰鸣声与村民的吼叫声奏成一首别样的华北乡村进行曲。

“操你妈的!是不是就想趁咱村人都睡着就把咱全活埋了!操你妈!”老夏激动地握着扩音器说道。

“钱都还没到,就要我们走!”老赵也跟着喊,虽然他的声音在村民中并不出众,“他妈的,是人不?靠恁娘!”

村民们愤怒了。他们拾起板砖和石头向挖掘机和推土机砸去,有村民把汽油给拿来,往玻璃瓶里灌汽油,塞块抹布点上火,做成燃烧瓶扔向各种重型器械。公路上开来一辆小货车,里面走下来一群清一色白色T恤衫,手里拿着胶棍的彪形大汉,气势汹汹地走过来。村民们看到了他们,先是往后退了几步,但没有再退后,反而是朝着彪形大汉挥舞自己的手中的棍棒和锄头。彪形大汉也只是站在那里,没有冲过来动手。

“大家冷静一点,冷静一点!”突然,一个扩音喇叭响起声音。一看是那个穿着白色跨栏背心的老头站在人群的前方,站在一个稍微高点的地方,拿着扩音器说话。人群的音量变低了。

“这个工程,对各位村民是只有好处没有坏处的!”他说,“是改善我们村民生活的大好政策!大家都瞅瞅……你们都愿意在这黄河边的一亩三分地呆一辈子吗?你们不愿意,自己的娃以后都有出息吗?很多人以前,都有这个顾虑,但是现在大家都可以放心进城,这可不是个好事?请大家都想想……这样一来,黄河,母亲河的环境能变好,咱们市的经济能发展起来,各位居民的生活也有提高,这不是挺好?至于钱,都会发给大家的,赔偿金完全都不用愁……”

“操你妈逼!”人群中突然响起了一个女人的声音,和其他的声音不同,这个声音里带着一股安徽口音,“你们都把推土机开到村口嘞,还钱呢?钱你咋给?别是都给咱乡亲们烧冥币。甭想骗人!骗子!我操你妈逼!卖村贼!”

“卖村贼!卖村贼!卖村贼!”村民们接连喊了起来,人群的气氛又变得沸腾起来。

“那女的,是谁啊?”老赵问。

“那不就那小寡妇,”赵母说,“安徽来的,不知道咋给搞来来咱们赵家村。”

“这又关她个啥子事?”老赵又问。

“她男人在南方赌钱,欠了好多高利贷,还不上叫人给打死喽。”赵母说,“说来不舒服,她娃也叫人给拐了。”

“他妈的,”老赵说,“家门不幸啊。”

“她肯定就想趁这机会,整点赔偿金,把债给还了。”

后来那天晚上,直到镇上派出所警察来了,这事才算完。

“牧师,我诚实跟你说吧。”赵思明说,“我见着鬼了。”

“什么鬼?”牧师坐在赵思明的对面。

“就是……黄河里的透明棺材。我见着了,还见着两次。”

牧师扬起了眉头,然后又说,“这,跟你之前不说话有关系吗?”

“我想是有的。”赵思明说,“那天看着鬼棺材后,结果村里那个傻子就死掉了。从那之后我就不会说话了。”

“你有什么感觉呢?”牧师问。

“心里不舒坦。”赵思明说,“太吓人了。这种只出现在鬼故事的事情,光天化日给我碰着了。我觉得心里好像有什么东西憋着,每天每夜见着鬼的景象总是在我眼前,吓死个人。从那之后我就觉得自己哑巴了,不能开口说话——鬼不让我说话。”

“行,我了解了。”牧师抚摸着圣经的黑色皮革书皮,说,“你之前确实是看见了不干净的东西,这是鬼让你看见的。现在我希望你能跟我做个祷告,可以吗。”

“好。”

“主耶稣。”

“感谢你赐予我们的恩典。”

“求你怜悯我。”

“怜悯我这个软弱弱小的人。”

“你的大能我们已经看见,你在万事上掌权。”

“求你光照我的内心,驱除我心里的不安。”

“你战胜仇敌,荣耀都归于你。”

“求你驱除我心里和我周边的魔鬼仇敌。”

“你是我的神,求你带领我走出困境,走出魔鬼的陷阱。”

“求你陪伴我,帮助我战胜邪恶。”

“一切荣耀都归于主,我把这事仰望交托在你手中。奉主耶稣基督的名祷告,阿门。”

战斗在赵家村打响了。

施工队换来了几辆新的挖掘机推土机。那天傍晚,它们的发动机再次发出轰鸣。警觉的村民们又马上走出家门,围堵在村子的门口。但这次不一样了。几辆小货车上,走下了一群彪形大汉,他们左手拿着铁棍,右手套着指虎,杀气腾腾地朝村民们走过来;他们二话不说,就开始殴打村民。人群里响彻着愤怒的吼声,惊吓的叫声和婴儿的哭声。又一群彪形大汉,从村子的另一个入口进来,包围了村民,从后面继续殴打。

“救命啊!”手里拿着棍子的夏正绝望地喊着,“救命啊,杀人啊!黑社会杀人啊!救命啊!”

“爸!”赵思明急急忙忙从小巷里冲出来,搜索着老赵,“爸!你在哪儿!快回家,咱们快回家!别打了!”

“夏叔!”赵思明拍了拍夏正的父亲,“你瞅着我爸没有!”

“老赵啊,”老夏大声地喊着,“我刚刚看着他往那边去了,你往那边看看吧!”

不知道是谁,估计是村民冲进了村子的广播室里,用村子的广播系统大声放起了国歌。一场械斗在“起来,不愿做奴隶的人们”的伴奏声中进行了起来,人们都挥舞着自己手中的武器,被迫着发出最后的吼声。整个赵家村呈现出一副另类的美学场景。

赵思明继续在混乱的人群里寻找父亲。“爸!”他也绝望地喊着,“爸!”

“思明!”人群里一个声音也在喊,“思明!”

“爸,你在哪儿?”赵思明喊,“你在哪儿?”

“我在这,思明!我在这!”

“爸……”

突然,人群里一个彪形大汉朝赵思明冲过来,手里拿着棍子,要击打赵思明。赵思明见状,拦住了大汉的胳膊,随后一脚踹在大汉的肚子上,又一个下勾拳打在大汉的下巴上。大汉倒地。

“爸!”赵思明喊,“爸!”

没有回应。

“爸!”赵思明加大了自己的音量。突然,他感觉自己脑袋遭受猛然一击——一个铁棍落在他的脑袋上。他倒了下去,晕了。

当赵思明再醒来时,天已经完全黑了。他试着舔了舔嘴唇,咸咸的,那是他自己的血。他的身上沾满了泥水和灰尘。

赵思明疲惫地站了起来。他看见全副武装的防暴警察举着防暴盾和警棍走在村子里。村子里弥漫着催泪弹的气味,他咳嗽了几声,整个村子被黄色的灯光照着,黄色的灯光在溴化二甲苯的浓雾里形成了丁达尔效应——犹如历史课本上的第一次世界大战中的战壕照片。赵思明摇摇晃晃地走着,像一条被淋湿的流浪狗一样,走在小巷里。就在那时,他看见那个年轻寡妇,坐在自家的门前,泪流满面,看着赵思明。

赵思明在她身边坐下了。他感觉自己身上很痛,也很累。于是他把脑袋靠在年轻寡妇的肩膀上;年轻寡妇抚摸起赵思明的头发。

她帮赵思明包扎了身上的伤口。那个他与年轻寡妇共度的晚上,赵思明做了一个梦。

他梦见黄河的水全都干了,干的一滴不剩,只剩下开裂的泥土和光秃秃的河道。年轻的寡妇坐在河道中间,她的身上燃起一团火,背上用红色的油漆写着“河神祭”。而在河流的上游,那里筑成了一座用透明棺材搭成的大坝。大坝没有放水口。几千几万个透明棺材摆在那里,堆在河流上游,在阳光的照耀下显得晶莹剔透。棺材里的干尸和河道里的泥土都在发出同样的声音。他们都在说:“好饿,好饿。”

第二天,人们发现那个穿着白色跨栏背心的老头死了。他的尸体是在河边被发现的。他的脑袋被开了一个花,河水拍打着挂在石头上的人体内脏,刑警到场后看到了尸体的惨状都难免在一旁呕吐。

赵思明后来知道那傻子多半是有铅中毒导致的智力障碍。村民们与开发商和市里就赔偿问题达成了一致。有时,赵思明还会从父母那里听说后来的状况。后来的赵思明去省城的高中上学,一个月只回家一次,有的时候他只一学期回家一次;他后来又考到了上海的大学。然后又去了香港,新加坡。他再也没回到赵家村。

2020年9月13日

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!