随感,波菲利在公元302年

“καὶ διδάσκαλος αὐτὸς γινόμενος καὶ σωτὴρ καὶ τροφεύς καὶ φύλαξ καὶ ἀναγωγός, κατὰ σιγῆς μὲν φθεγγόμενος τὴν ἀλήθειαν, τὸν δὲ θεῖον αὐτῆς ἐξελίττειν νόμον διδοὺς διὰ τῆς εἰς αὐτὸν ἐμβλέψεως ἐν ταῖς εἰς αὐτὸν ἐπιβολαῖς ἐν αὐτῇ τετυπωμένον ἐξ ἀιδίου ἐπιγινώσκει.”

”由此,(心灵)成为老师,拯救者,养育者,守卫者和保傅,以沉默叙述真理;通过凝视从永恒中投射到自身的影像观察自身,给予并解明了神圣的法则。“

“οὐκ ἔσθʼ ὅπως γὰρ οὖν ἄνθρωπον ἀδικοῦντα σέβειν θεόν· ἀλλὰ κρηπὶς εὐσεβείας σοι νομιζέσθω ἡ φιλανθρωπία καὶ . . . .”

”一个恶待他人的人无论如何都不会是敬畏神明的,你要把人道主义看作你对神的虔敬的基石......"

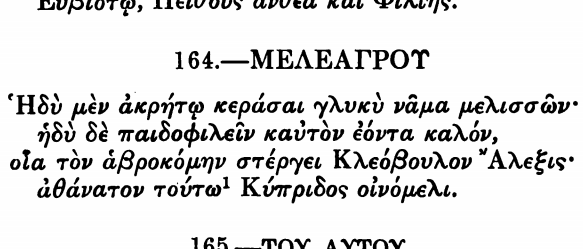

-Porphyry, Letter to Marcella

哲学家波菲利在年过六旬后第一次结婚,与他昔日在普罗提诺门下求学时的同窗的孀妻,她有两个儿子和五个女儿。然而,相处了短短十个月之后,波菲利不得不给妻子留下一封长信离家远行,这封信是一个简短的新柏拉图主义学说概要,包括神学,哲学和伦理教导。他督促妻子学习哲学,声称他们在暮年的婚姻并非为了繁衍,他甚至“不把她作为女子”,展开以哲学净化灵魂的议论,要她“蔑视任何你离开这具身体时不能带走的东西”。

这是个优美的文章背后的好故事,如果我们不好奇,波菲利结了婚还不满一年就出远门是要去什么地方。这个问题的答案可以轻易在优西比乌那里找到:波菲利去参加罗马皇帝戴克里先的御前会议,讨论对基督徒的“最终解决方案”。

这场会议的结果是最后一轮对基督徒的大迫害。烈度和严肃性上超过了过去几个世纪中“有一搭没一搭”的时不时的迫害:教堂和书籍被摧毁,基督徒被要求公开参与异教的祭仪;而不是像以往那样,只要这些人一般地不拒绝作为公民的宗教义务,统治者并不热衷于积极地摧毁基督教本身。

13岁的阿格尼丝是这场迫害的受难者之一。我住的地方附近有一所以她的名字命名的教堂,两三年前,由于总是在时事新闻上听到这个名字,我好奇查了查这位圣人的生平。她被杀死的时候只有13岁,如果是一个生活在现代的女孩,不过是上初一的年纪——我不禁去想,其实波菲利对她,还有其他在最后的大迫害中殉难的基督徒的死,都难免负有责任。

波菲利,甚至比起后来基督教时代的主教和牧首们,更少地参与帝国的政治。他最知名的工作是对普罗提诺的《九章集》的编辑和一篇普罗提诺的传记,其余有一本敦促未来的哲学家过禁欲主义生活的论述,一些对荷马的寓意解释,和许多通过引用流传下来的残篇。像古代晚期的其他哲学家一样,波菲利并不关心大众和世事,自古至今,知识分子在危机四伏的时代下都是转向自身,期待神秘的救赎和幻想白日飞升。

你可以轻易搜到阿格尼丝的画像,一个长发披肩的小女孩,怀里抱着羊羔,恬静地笑着。不妨想象,当她和波菲利在厄琉西翁的原野上相遇,当后者,一位谴责为了吃肉和献祭而杀死动物是可怕的犯罪的哲人,知道面前的孩子的死和自己有关,假设灵魂仍然有感情(因为波菲利本人的学说否认这一点),那会是一种怎样的感想?

圣奥古斯丁对波菲利的一系列抨击的最后一篇是《波菲利没有找到让万人得救的方法》,但是在《论禁欲》中,波菲利表现得对大众的得救漠不关心;可是关于哲人的得救之道的推理的另一面,也可以是淋漓的鲜血:基督徒,当这些人从血肉之躯变成一个名字,变成帝国的一种“麻烦”时,便成了治国术的对象,而不是即使是神要求哲人去关爱的“他人”。如果不使用“耶和华”,“宙斯”,“阿蒙”这样具体的名字,只是笼统地说神明的话,古代晚期的思想中并没有一条清晰的界限,可以划分“一神论”和“多神论”,“基督教的”和“非基督教的”,以宗教信念组织成的“可见的教会”使统治者用解决问题的思路统合一个国家——而这种教会,无论是尤利安的还是查士丁尼的,又有什么区别?

再说究竟多少人能够弄清楚那些神学的争论;也许争论是为了发明敌人而存在的:毕竟往往是敌人的存在定义了朋友,而不是相反。

有时候,当我看到基督徒坐在荣耀的从圣伯多禄那里未曾断绝传统上,兴致勃勃地谈论现代社会种种对基督教信仰产生了危害的现象和群体时,我想起那个虔敬,忧郁,聪明的波菲利的不肯安息的灵魂。