鲁迅活在今天会怎样?

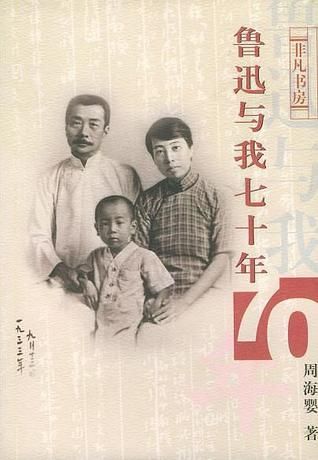

鲁迅的独子周海婴在自己的回忆录《鲁迅与我七十年》里曾经提到过这样一件往事:1957年,毛主席曾前往上海小住,依照惯例请几位老乡聊聊,据说有周谷成等人,罗稷南先生也是湖南老友,参加了座谈。大家都知道此时正值“反右”,谈话的内容必然涉及到对文化人士在运动中处境的估计。罗稷南老先生抽个空隙,向毛主席提出了一个大胆的设想疑问:“要是今天鲁迅还活着,他可能会怎样?”,这是一个悬浮在半空中的大胆的假设题,具有潜在的威胁性。其他文化界朋友若有所感,绝不敢如此冒昧,罗先生却直率地讲了出来。不料毛主席对此却十分认真,沉思了片刻,回答说:“以我的估计,(鲁迅)要么是关在牢里还是要写,要么他识大体不做声”。 一个近乎悬念的询问,得到的竟是如此严峻的回答。罗稷南先生顿时惊出一身冷汗,不敢再做声。他把这事埋在心里,对谁也不透露。一直到罗老先生病重,觉得很有必要把几十年前的这段秘密对话公开于世,不该带进棺材,遂向一位信得过的学生全盘托出。……2001年7月,王元化在上海对周海婴说“他也听说过这件事情”。(《鲁迅与我七十年》第370—371页,南海出版公司2001年9月第1版)

这件往事一直被毛泽东的崇拜者们认为不实,他们大多以此事孤证不立和毛泽东对鲁迅的推崇这两个理由来否认这件事情的真实性,并进而声称这是对毛泽东的污蔑和抹黑。但其实首先周海婴的这一说法并非孤证,而是有多方证据共同佐证:

1. 2001年10月26日,罗稷南的侄子陈焜致信周海婴:“我愿意向你证实,关于鲁迅,毛主席的确说了他对罗稷南说过的那些话。”他在信中回忆道:“1960年,我从北大回上海,在伯父家养病住了几个月,听伯父讲过那次接见的情况。他说,毛主席进来坐定以后,有人递了一张在座人士的名单给他。毛主席看了名单,就挑了伯父第一个和他谈话。他们先谈了一段他们以前在瑞金相见的事,毛主席又谢谢伯父翻译了《马克思传》,说他为中国人民做了一件好事。后来毛主席问伯父有没有什么问题,伯父想了一下就问,如果鲁迅现在还活着会怎么样?毛主席没有马上回答。他也想了一下以后才说,如果鲁迅现在还活着,他大概不是关在牢里,就是不说话了。”

2. 2001年11月2日,宁波师范学院中文系原主任贺圣谟教授在《宁波教育报》上刊登《“孤证”提供人的发言》,声称他就是周海婴在《鲁迅与我七十年》中提到的那位亲聆罗稷南讲述“毛罗对话”内容并转述给周海婴的那个人。11月16日,上海《新民周刊》第48期又以三个整版的篇幅,介绍了贺圣谟根据日记叙述的罗稷南向他讲述的内容。1965年暑假,时年25岁的贺圣谟应邀到上海罗稷南家中住了十来天,7月31日,罗稷南在散步时亲口告诉贺圣谟:“1957年夏天,毛主席在上海请了一些人座谈,会上我问毛主席,要是鲁迅现在还活着,会怎么样?毛主席回答说,无非是两种可能,要么是进了班房,要么是顾全大局,不说话。”

3. 2002年12月初,《炎黄春秋》、《南方周末》和《文汇读书周报》三大报刊几乎同时发表了著名演员、作家黄宗英的《我亲聆罗稷南与毛泽东对话》一文,黄宗英进一步证实她就是此事的现场见证人:“我永远忘不了当时的‘对话’给我的震颤,提起这件事,我血液循环也要失常”。

对于1957年7月7日晚毛泽东在上海中苏友好大厦接见上海科教文艺和工商界代表人士并同大家围桌谈话的一幕,黄宗英做了如下生动形象的描述:

“我又见主席兴致勃勃地问:'你现在怎么样啊?’,罗稷南答:'现在……主席,我常常琢磨一个问题,要是鲁迅今天还活着,他会怎么样?’我的心猛一激灵,啊,若闪电驰过,我感觉空气仿佛顿时凝固了。这问题,文艺人二三知己谈心时早就嘀咕过,'反胡风’时就嘀咕过;可又有哪个人公开提出?还当着毛主席的面在'反右’的节骨眼上提出?我手心冒汗了,天晓得将会发生什么,我尖起耳朵倾听:

'鲁迅么——’毛主席不过微微动了动身子,爽朗地答道:'要么被关在牢里继续写他的,要么一句话也不说。’ 呀,不发脾气的脾气,真仿佛巨雷就在眼前炸裂。我懵懂中瞥见罗稷南和赵丹对了对默契的眼神,他俩倒坦然理解了,我却吓得肚里娃娃儿险些蹦出来……”

陈焜与贺圣谟两人素无交往,并不存在什么工作生活上的交集,但他们都分别在1960年和1965年从罗稷南那里听说了这同一件事情,可见孤证不孤,另外黄宗英作为当时身处现场的见证人,也给出了与这两人基本一致的说法,可见此事的真实性已经基本确定。

其次,毛泽东对鲁迅的推崇也并不能证明毛泽东当年并没有说过这些话,因为这两者并不存在证据上的逻辑关系,毛泽东对鲁迅的推崇主要是因为鲁迅对国民党当局持批判否定态度,而毛一直信奉“敌人的敌人是朋友”这样的统战策略,对于鲁迅这样一位批判当局的文化名人当然要尽力拉拢,并且引以为同道和旗帜。而一旦共产党政府自己成为当局以后,毛是不可能真心欢迎和喜欢一位继续批判当局的文化名人的。并且当时的鲁迅已经去世,他对文艺与政治的批判已经不可能再延伸到共产党建立的政府,那么毛泽东推崇鲁迅可以说是既利用鲁迅批判了国民党政府,又不会对共产党的政治地位产生威胁。

鲁迅对当时的国民党当局心存不满,且因为相信了苏联的对外宣传而对共产主义抱有好感,但是当共产党政府上台以后,鲁迅若是能活着见到社会主义国家真实的运行方式,对共产党政府只怕会比对国民党政府更加失望,并且鲁迅是非常反感文艺要为政治服务的口号的,届时以鲁迅的性格,恐怕只能要么选择出国继续写,要么选择识时务不说话了。但无论鲁迅怎么选,他最后的结局恐怕都是要么在牢里噤声,要么已经被折磨致死。鲁迅对自己的这一前景其实是有自知之明的,也是做过预测的:

1934年4月30日,鲁迅在给曹聚仁的一封信里面说:“如果有天旧社会崩溃了,我将有一天要穿着红背心在上海扫马路”,鲁迅去世以后,李济的回忆录也转述了鲁迅与冯雪峰的一次谈话:“将来革命胜利后,我要第一个逃跑,因为你们第一个要杀我。”

鲁迅之所以这样预测自己的未来,是因为他深知文学家和政治形势永远走不到同一个节奏上:

“文学家生前大概不能得到社会的同情,潦倒地过了一生,直到死后四五十年,才为社会所认识,大家大闹起来。……到了后来,社会终于变动了;文艺家先时讲的话,渐渐大家都记起来了,大家都赞成他,恭维他是先知先觉。虽是他活的时候,怎样受过社会的奚落。……等到有了文学,革命早成功了。革命成功以后,闲空了一点;有人恭维革命,有人颂扬革命,这已不是革命文学。他们恭维革命颂扬革命,就是颂扬有权力者,和革命有什么关系?这时,也许有感觉灵敏的文学家,又感到现状的不满意,又要出来开口。从前文艺家的话,政治革命家原是赞同过;直到革命成功,政治家把从前所反对那些人用过的老法子重新采用起来,在文艺家仍不免于不满意,又非被排轧出去不可,或是割掉他的头。……在革命的时候,文学家都在做一个梦,以为革命成功将有怎样怎样一个世界;革命以后,他看看现实全不是那么一回事,于是他又要吃苦了。”——鲁迅《文艺与政治的歧途》

最后,建国以来的历史也告诉我们,不论毛泽东当年是否真的说过这样的话,他后来对知识分子的态度就是和这些话所说一样的:建国以后的知识分子,绝大多数要么是识大体不做声,要么是被“关在牢里”,更多的是即使“不再写”,也依然要被劳动改造或者批斗至死。退一万步说,即使毛泽东当年真的没有说过这样的话,他在行动上也已经做了这样的事,贯彻了这样的理念了。

那么,鲁迅如果活在今天的中国究竟又会怎样呢?

我想,如果鲁迅活在今天这样一个充满了民族主义和民粹主义的中国,他恐怕早就已经被骂成公知、汉奸、卖国贼 、恨国党,然后踏上一万只脚让他永世不得翻身了。

鲁迅告诫青年人要少看或者不看中国书,多看外国书,这在今天是赤裸裸的公知、辱华、恨国党。

鲁迅认为“汉字不灭,中国必亡”,主张汉字拉丁化,这在今天是赤裸裸的公知、辱华、恨国党加历史虚无主义。

鲁迅认为对日本人要“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”,主张放下对日本侵略者的仇恨,与日本共谋和平与发展,这在今天是赤裸裸的汉奸、卖国贼。

鲁迅为刘和珍参与的反政府示威进行辩护,煽动不明真相的群众反对政府,对政府最大程度上的克制行为进行污蔑,这在今天是赤裸裸的50万,是为境外势力递刀子。

我们可以看到,在网上有不少毛泽东的崇拜者们还在天真地幻想着鲁迅活在今天一定会发自内心地热情歌颂这样一个“欣欣向荣、蒸蒸日上”的新中国,这证明了他们其实根本就不懂鲁迅。还有另一批试图既不否定鲁迅,又不否定毛泽东的人在其中和稀泥说,鲁迅和今天的公知、恨国党不一样,鲁迅虽然会骂政府、批判国民性,但他希望政府变好,希望国富民强,但公知们就不一样了,他们对政府和国家是刻骨的仇恨。这些无知的人恐怕并不知道,鲁迅其实也和现在的那些“公知”、“恨国党”一样被当时的爱国人士和对手所嘲讽、奚落和憎恨,有人骂他心理阴暗、仇恨社会,有人骂他收了俄国的卢布,是“赤色作家”,有人骂他“学匪”、“汉奸”、“双重反革命”、“法西斯蒂”等等。直到鲁迅去世,他的文学地位与历史地位才算真正盖棺论定,对他的各种谩骂与攻击才算逐渐减少,直到后来大家开始恭维他是先知先觉的“民族魂”,是伟大的文学家、思想家和革命家,这一切正如鲁迅自己在《文艺与政治的歧途》中所预言的那样。

2021.11.23

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!