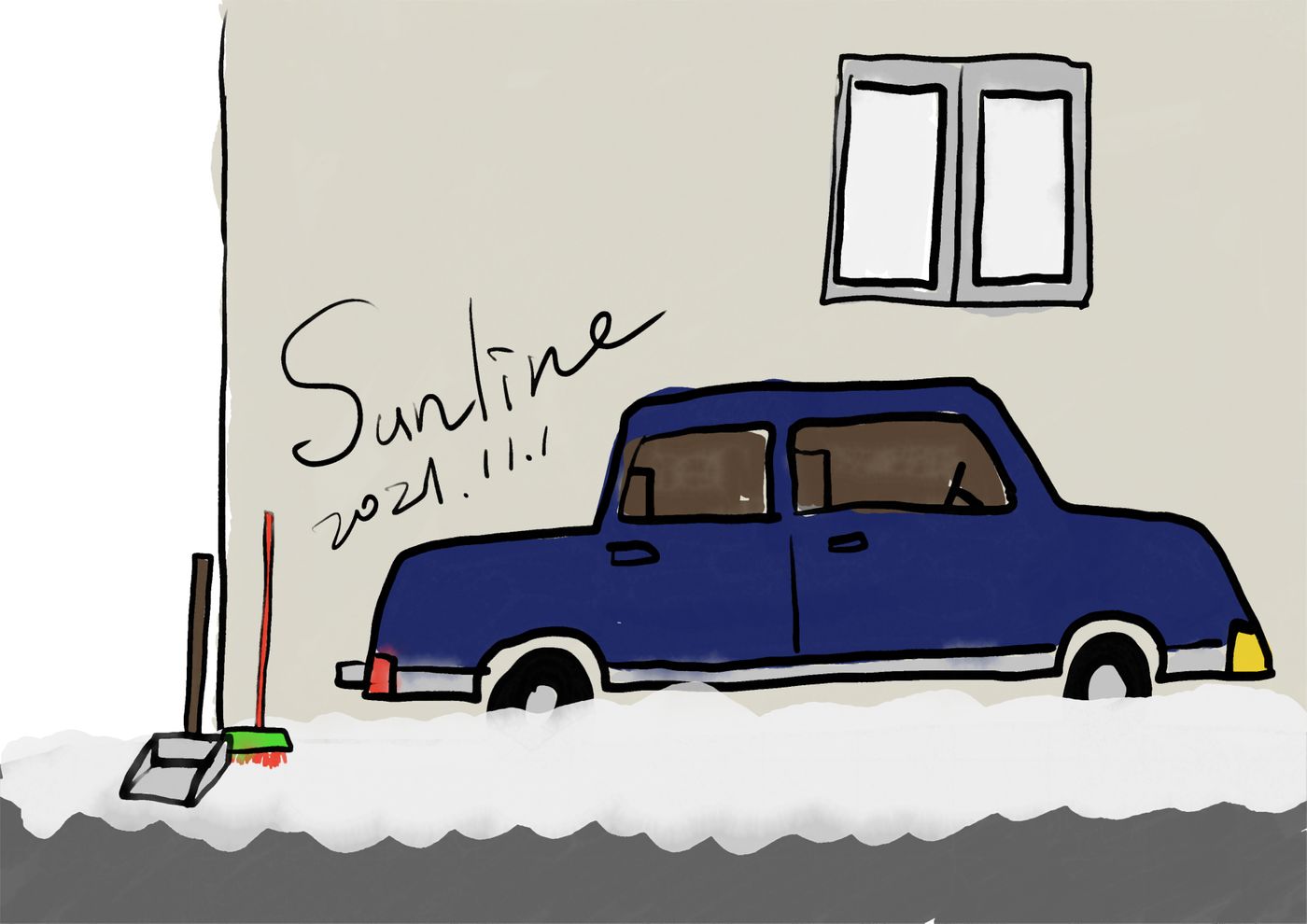

像下雪一樣的石灰粉|最調皮搗蛋的事

已經不記得那是幾歲的事?但肯定是十歲以前父親還住在家裡的事。不確定母親和姊姊知不知道那個午後,父親的偉士牌從小街上轉進小巷裡,看見我製造的雪景,讓我挨了父親的打罵!

父親是一個會體罰的男人,而我則是做錯事會乖乖被打的孩子。「打完就可以去玩了嘛!」我總是看著跟父親籐條對抗不願意伸出手受罰的姊,想跟她這麼說。

父親應該想都沒想過成年後的我,跟小時候那個頑皮的樣子有著天壤之別的區分。但也許只有我自己知道「那些頑皮只是比較天馬行空的好奇而已」。

除了莫名固執的「亞斯柏格症」外,小時候大人口中的我應該是:好動、沒有定性、活潑、靜不下來、愛說話、調皮⋯⋯(也許帶著一點過動的成分)但可能沒有「搗蛋」的成分,尤其是捉弄別人或是欺負別人應該都不是我會做的事,可能也不太會為了吸引別人去做一些不好的事,頂多就是像那個午後,不知道去哪找來的石灰粉,灑在進家門口的那條長長的小巷。

是啊!1980年代,那個孩子們還沒有什麼安親班,沒有兒少法,十個孩子裡有九個是自己上放學、身上一定會有家裡的鑰匙,回家了就跟鄰居四處鬼混,在那個小巷畫起一個一個跳房子的格子,或拿起用橡皮筋串起的長繩拉開幾個人的距離,玩起跳繩的遊戲。

小巷裡十幾戶公寓裡,就有快二十個年紀歲數相差不到五歲的孩子,放學吆喝一聲,就在小巷玩得不亦樂乎,直到太陽下山,誰家的父母一吼才鳥獸散的各自回家。(其實挺像眷村的聚落。)

母親那時在離家不遠的工廠做衣服(在我其中一個幼稚園的對面),父親則是後來民營化公司裡的半個公務員(當時算不算是?不知道)我幾乎不記得這個時期母親的作息,但是記得父親常常在太陽還沒下山前就回到家,再在晚飯前帶上我和姊姊去偷吃黑輪烤香腸(媽媽會罵)、去買隔天的麵包,或者生病生醫生、檢查視力,都是在父親的下班後,跨上他的偉士牌噗噗噗的出門。

應該是家裡附近正在施工?那個有艘船的空地已經玩膩,附近還真的有司馬光故事裡的那種大水缸,我總是提醒自己如果玩躲貓貓不可以躲進去那種密不見光的空間裡。

不記得為什麼那天只剩我和一個鄰居男孩(或是我的同學?)整個巷子被陽光曬得連地都散出熱氣。對什麼都好奇的我在無人的小巷發愣,看著某一個轉角躺著幾包的石灰粉,便吆喝那個男孩一起:「欸,我們來玩雪!」

離那個夏日的午後三十多個年頭過去,我仍然沒有看過雪。

我和男孩一包一包的石灰粉打開灑在巷子兩旁的牆邊,也沒管那些石灰粉是什麼,吃到會不會死掉?本來皮膚就過敏的我會不會因為這樣過敏?或者呼吸道本來就敏感的我吸進了會不會不舒服,「就是要下雪啊!」

當我汗流狹背灑完那些石灰粉坐在公寓大門口休息的時候。父親的偉士牌車聲,噗噗噗的從巷口外傳來,我起身想迎接父親,讓他看我無限創意製造出的雪景,像我替這世界大手一揮灑下的雪片,在那個陽光普照的午後。

父親應該沒有大發雷霆。在我心底父親與母親的溫柔,是我無法放在天平上秤重,分辨出誰才真的是那個溫柔的人!(但父母都有對我大發雷霆過!)

確切的經過我實在不記得了。

我只記得父親把我叫到他面前,問了我為什麼這麼做?跟誰?他應該還是板起臉孔了,也一定有拿他的籐條打我;最後的處罰是他要我拿著掃把畚箕把整個巷子的雪都掃回石灰粉的包裝裡。我應該還是哭了,也嘟起嘴把那些石灰粉連帶著那個還沒有水泥地的泥土,一起混髒了雪白的石灰粉,倒進包裝袋裡。

可能,我還邊掃邊喊累的說:「我可不可以不要掃了!」父親在五樓看著,看我到底要拖磨到何時才要把自己搞白的地恢復原狀。

父親罰過我無數次,除了最後他與母親的關係崩毀之前的那次痛打外,其他的時候,他都會讓我心服口服為自己搗蛋做錯的事負點責任!

我不記得那是民國幾年的事了?如果是夏日,應該是那個父母離婚前的那個夏天,或者是他們吵得不可開交,母親總問著我們要跟誰的那幾個冬日。

但一定是我還沒有一夜長大的十歲以前。

天真的以為,自己能夠得到聖誕老人帶來的禮物,浪漫地在沒有下過雪的高雄平地,替自己的世界製造出童話的美好!

P.S

還有另一個因為好奇火而玩火的搗蛋事,但那是跟母親一起發生的事。

圖:隨手用iPad畫的。這篇要收入「如果。父親」系列。雖然是matters的活動文。