永垂不朽的坐而論道者——紀念反納粹組織克萊騷集團

原文於2022年07月20日發表於微信公眾號【越向書】(本來想先把與俄烏戰爭相關的文章先貼完,既然看到有@黃皮膚的吉普賽人露思 举办的这个徵文活動征文,那就先把這篇貼出來吧。)

文/越向

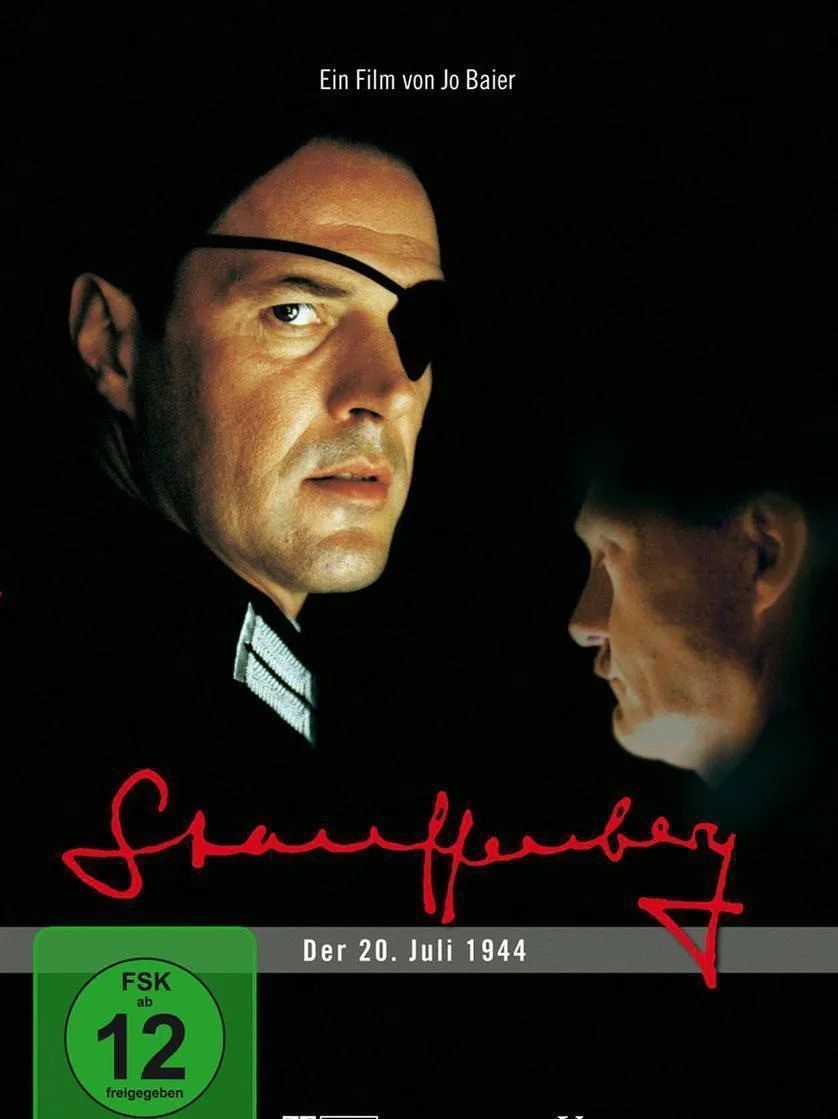

今天是1944年7·20政變78周年的紀念日。這場刺殺希特勒的行動,因其意義重大,富於戲劇性和傳奇性,早已成為眾多藝術作品的描繪對象。

本文今日想說的卻不是7·20政變的本身,而是對政變行動者產生了重大影響的抵抗組織:克萊騷集團(Kreisauer Kreis)。

克萊騷是毛奇家族的祖傳莊園,位於西里西亞(二戰後屬波蘭)。有些反對納粹統治的人以此莊園為活動地點,蓋世太保就給該反納粹圈子起了這個名字,後來的研究者也沿用了下來。

該集團的兩位核心成員分別是赫爾穆特·詹姆斯·馮·毛奇伯爵——當年與俾斯麥合作的普魯士陸軍總參謀長赫爾穆特·馮·毛奇(老毛奇)的侄孫和彼得·約克·馮·瓦爾登堡伯爵——曾祖父是拿破崙戰爭時期普魯士軍的著名元帥約克(全名為路德維希·約克·馮·瓦爾登堡)。

造反,中國有句老話叫“逼上梁山”,但這二位還真不是。

這些元勳後代本可以安然度日,願意跟納粹合作自然名利雙收,戰後再來個“我不知情”,繼續名利雙收。不喜歡納粹?發發牢騷,摸摸魚,不就過去了。幹嘛放著好好的莊園不住,去謀反呢?

而且謀反也沒有個謀反的樣子。幾年時間,既不積蓄反資,也不陰養死士,整天坐而論道,居然還認為刺殺希特勒這件事幹不得,因為這“是一樁違法行為”(按:德國人就是造反也要看紅綠燈走路——列寧這話果然不錯)!他們之所以要反納粹,就是因為納粹的統治踐踏法律,所以用違法手段實現政權更迭同樣不可取,只能等待德國戰敗或納粹政權自行倒臺。

眾人還有個理由:既然德國敗局已定,就更不能讓納粹的支持者將德國的失敗歸咎於暗殺希特勒的行為,助長所謂“背後一刀”的神話。所以,他們的主要任務是研究如何在德國戰敗之後建立一個全新的歐洲。是的,他們連那些戰勝國的事情也安排上了。

因為他們覺得,現在德國雖是眾矢之的,但“納粹主義不僅是單個國家出現的異常,也是社會整體衰弱的標誌。”在他們1942年5月提著腦袋舉行第一次集體會議時,討論的不是怎麼推翻納粹政府,而是像後代的學者們開學術會議一樣,主要討論德國的教育和宗教究竟出了什麼問題,怎麼就讓希特勒上了台。

在此後的兩次集體會議中,主要討論的也是德國戰敗之後的戰後重建,如何接管納粹倒臺之後的政權,新德國的經濟計畫和自治方案,還有關於歐洲聯合的設想。

與其他一些曾經擁護過納粹,後來又因不滿納粹所作所為而反納粹的抵抗者不同,克萊騷集團的成員基本上都從納粹掌權的第一天就厭惡納粹。他們不單反對希特勒政權的行為,而且反感納粹主義本身。其他一些反抗者想的是如何推翻納粹政權,而他們主要考慮的是推翻納粹之後我們應該怎麼辦?特別是:如何協調不同背景的反納粹人員的立場和設想?

統領克萊騷集團的雖是兩位將門之子,但其集團構成極為複雜,有保守派貴族、自由派貴族、天主教和新教的神職人員、社會民主黨的工會領袖、大學教授、外交官、前市長……幾乎囊括了原魏瑪議會中除了納粹黨和共產黨之外的各個派別,核心成員二十余人,多數有博士學位。而且為了安全起見,這些人一般只開小會,以至於週邊的大多數人相互都不認識,只有兩位元領袖掌有成員名單。

如此龐雜的人員,討論起來自然觀點各異。但大家在理解、忍讓和妥協之後,終於將未來秩序固定在如下大原則之上:以基督教為源頭的道德復興、借鑒社會主義的市場經濟、回到斯坦因改革的德國特色民主制度、建設超越民族國家的統一歐洲等。

大家都同意,新的秩序必須公正,不過連希特勒也在控訴國際秩序的不公,那麼怎樣才能實現真正的公正?

克萊騷集團的回答是:“個人的自由是政治重建的所有環節中一個最關鍵的問題”,“只有當國家的每個人都能夠充分的發展自己以及表達自己的想法之時,才是真正的公正。”

1942年,正是納粹正不可一世之時,集團成員們卻在思考這次大戰和德國的戰敗將是歐洲建立這種更美好的新秩序的一個機會,所以要抓緊時間思考“如何為後希特勒時代的德國,在內政、外交上以及德國未來與歐洲的關係上建立起新秩序”,從而為接管納粹政權滅亡之後的德國做好充分準備。

戈培爾的宣傳策略是將德國人與納粹黨牢牢綁在一塊,聲稱戰敗就意味著德意志民族的毀滅,讓德國人退無可退。詹姆斯·馮·毛奇反其道而行之,認為“如果我們能夠為德國人指明一條擺脫噩夢的路,他們就會更加堅定的反抗納粹。”

可悲的是,英美政府從未真正信任甚至重視過他們和其他德國內部的反納粹集團,就算是那些主張重視他們的英美官員,其出發點也是利用他們遏制蘇聯的影響力。以至於詹姆斯·馮·毛奇在認清現實後又有了新的想法:將歐洲聯合起來,反抗美國和蘇聯的壓制。

酷愛行動的美國人格外看不起這些喜歡沉思的德國人。詹姆斯·馮·毛奇的朋友,美國記者桃樂賽·湯普遜曾對他說:“我們不是生活在一個聖者的世界裡,而是一個凡人的世界裡……有一天你得用行動——劇烈的行動來表明你的立場……”

《第三帝國的興亡》的作者威廉·夏伊勒更是嘲諷他們:有勇氣討論,卻無勇氣行動,是“一個沒槍沒權的小團體,一群手無縛雞之力的書生,不是去想如何壯大勢力,而是去構想一個可能根本不會到來的新世界。”

夏伊勒這些批評不能說沒有道理,但並不公正。

詹姆斯·馮·毛奇等人不贊成暗殺和政變的行動方式,有他們宗教和法律觀念上的理由,正是這些理由給了他們反抗納粹的勇氣和動力。

更何況施陶芬貝格組織的擴展,在多個方面得益於克萊騷集團的協助。沒有這些説明,沒有克萊騷集團部分成員的直接參與,7月20日那天的劇烈行動是不可想像的。

因為一次偶然拘捕的牽連,1944年1月詹姆斯·馮·毛奇被捕。鑒於他家世顯赫,蓋世太保並沒有刑訊逼供,克萊騷集團也未暴露。但由於該集團的週邊成員大多相互不認識,毛奇的被捕一下子抽掉了整個集團的主心骨,事實上這個抵抗組織已經接近於失能狀態。

然而毛奇和其他一些抵抗人員的被捕使得這個坐而論道的組織突然變得激進起來,約克開始全力支持自己的表弟施陶芬貝格的政變部署,還有幾位核心成員也深度參與其中。

當希特勒神奇地從7月20日的那場可怕爆炸中倖存下來之後,一場可怕的報復隨之到來。約克等政變參與者很快被處死,接下來連並不知情的詹姆斯·馮·毛奇也因這場他本人並不贊同的政變而被納粹的“人民法庭”判處死刑。他慷慨赴死,只留下一句話:既然“有那麼多人倒向納粹,那就必須有人因為納粹而倒下。”

保守的戈德勒集團也好,相對進步的克萊騷集團也好,在蓋世太保鐵拳的打擊下陸續凋零。

有一個溝通二者的並取得共識的抵抗組織弗萊堡集團則倖存了下了,他們將與克萊騷集團討論過程中獲得的理念流傳到了戰後:“經濟的目的並不在於其本身,而在於人”。1948年,西德經濟體制的總設計師路德維希·艾哈德採納了弗萊堡集團關於“社會市場經濟”的理念,以較低的社會代價實現了戰後西德的經濟繁榮。

克萊騷集團關於歐洲一體化的預言也得到了應驗。他們關於自治共同體的理念雖未能在德國實踐,但其中引入的“輔助性原則”(下一級組織能辦好的事情,上位組織不得插手)成為了歐盟政治的核心原則之一。

克萊騷集團雖不復存在,卻因其名聲而在戰後有了特殊的利用價值。

由於克萊騷集團有將基督教道德與民主政治合而為一的色彩,德國基督教民主聯盟(CDU,前總理默克爾所屬黨派)一直想把自己的組織淵源追溯到克萊騷集團,可惜歷史研究證明二者在人員上的聯繫並不那麼緊密。一些克萊騷集團的倖存者確實參與過創建基民盟,但他們人數太少,而且有些後來還因為政見不同而退出了。

鑒於東德方面有貨真價實的左翼抵抗事蹟可供宣傳,聯邦政府在戰後初期一直在試圖拔高克萊騷集團和7·20政變參與者的形象,將他們塑造為自由民主新秩序的開創者。事實上,反對西方民主制度,走有德國特色的民主道路(不設政黨,地方上實行直選,州之上進行間接選舉),才是克萊騷集團內部的主流意見——平心而論,魏瑪民主的災難性後果很難讓他們有其他結論。

冷戰高潮過去之後,更加貼近史實的研究才逐漸增多,而且越到後來,人們更多關注他們對歐洲一體化方面的設想。

今天我想紀念他們,不是因為他們的某一具體想法,也不因為他們是完美無缺的英雄(他們或許缺乏果斷的行動力,或許對民主制度的認識不夠完整),而是因為他們作為背景各異的知識份子,能在極端險惡的環境下,求同存異,平等協商,以深邃的目光注視自己很可能永遠無法看到的未來。不單反思納粹德國的罪惡,也探討人類因科技的狂飆突進而喪失了自我控制的危機。他們試圖構建一種帶有參與感的小團體自治生態,使每個人既獲得自由又擔負責任,因為“保持思想的獨立存在和活躍是一個健康社會的核心問題”。

紀念他們,是因為他們代表了一種兼具善良、勇氣、理性和建設性的反抗精神,是德國的好兒女,是真正的愛國者,而且他們的愛也超越了國界。

全世界的反法西斯戰士們永垂不朽!

【除維琪百科相關詞條外,本文主要參考了牛亞林的《一個最具創新性的反納粹團體 ——克萊騷集團的抵抗思想和行動探析》(華東師範大學碩士論文,2012年),引文皆出自其中。】