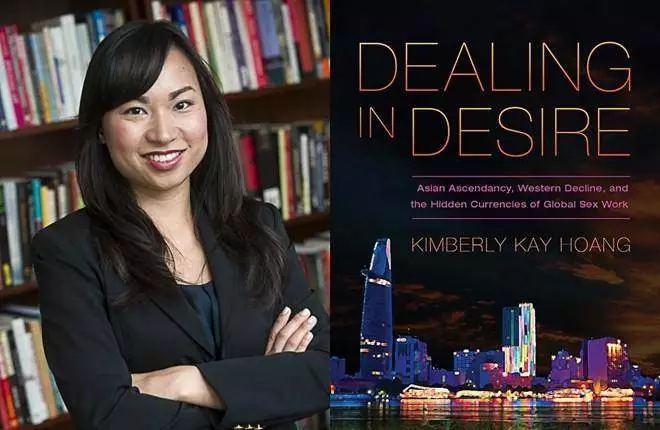

越南小姐与嫖客图鉴:芝大教授当妈咪,揭秘第三世界性行业

随着越南在全球和地区舞台上的崛起,Hoang用<Dealing in Desire>这本民族志探讨了越南的性产业。在五年的时间里,Hoang在四家西贡高级女招待酒吧工作,为不同的顾客提供服务,同时对性工作者和她们的客户进行了深入的个人观察。最后她在书中阐释,胡志明市的性产业不仅仅是全球经济的一个缩影,更是一个买卖梦想和交易的重要场所。

作者 | 李傻圆

编辑 | Targaryen

美编 | 阿永

版式编辑 | 侯丽

你想象中的越南声色场所是怎样的?廉价酒吧里穿着暴露的性工作者主动跟顾客调情,一次性服务只要几百块,不时还有小姐对街上的游客大声招揽;或者是DJ躁动着心跳的高级酒吧,小姐的打扮同样性感,但花更多时间陪顾客喝酒、聊天、游戏,性交易里还增加了很多情感劳动;或者你猜想会有更加隐秘的高级夜总会,熟门熟路的政要与富商出入其中,性工作者的举止要得体,性感得要有格调,性交易甚至已经沦为次要,一掷千金的炫耀才是消费的核心主题。

所有这些不同的想象,<Dealing in Desire>这本书里都有。Hoang在胡志明市四家迥然不同的酒吧当上了酒保和皮条客妈咪。她和性工作者打成一片,探访着皮条客妈咪和男性顾客的内心世界,描绘了经济崛起中的第三世界国家的声色世界。但这本书还不止于此。Hoang的视线穿透了每晚的歌舞与苦涩,记录了西方与东亚、发达与贫困、崛起与衰落、传统与现代、污名与荣誉交织在一起的性工作世界。

四家酒吧和四种顾客

Khong Sao Bar隐藏在胡志明市中心繁华商区的高级酒店与餐厅之间,只向一个政治精英小圈子开放。改革开放后的社会主义越南的经济,正如中国的读者能够轻易想象地,极其依赖政治精英的非正式圈子。没有关系就拿不到土地、办不好审批、更得不到信任。在这样的非正规的经济生态中,信任无法在谈判桌上轻易取得。所以,Khong Sao Bar不仅是一个娱乐场所,更是一个建立信任的非正式社交场合。越南本地的新政治与经济精英,以及来自韩国、香港、台湾、新加坡等东亚主要经济体的投资人来到这里,在每晚几千美元的酒水与色情消费中炫耀经济实力、建立私人关系。

Lavender Bar(直译为薰衣草吧)是向公众开放的高端酒吧,但其核心定位是服务海归的越南人。在美国等发达国家定居的海外越南人虽然未必大富大贵,但以越南的标准来看,每晚花三四百美元喝酒的他们有很强的消费能力。他们在发达国家或许享受不起奢侈的夜生活,甚至反遭种族歧视,回到越南却可以在Lavender Bar唱起了怀旧故土的靡靡之音。Lavender Bar最显著的特色就是排斥西方人。当白人男人们在门口排起长队时,作为VIP的海归越南人穿过他们径直走进店里的卡座。这种逆向歧视的优越感,是夜生活的快乐源泉之一。

Secrets(直译为秘密)反其道而行之,把经营对象瞄准长期停留越南的美国与西欧国家的男人。他们或者被外派至此,或者频繁到胡志明市商务出差。虽然这间店完全开放,酒吧内却几乎全是男性。偶尔有女顾客推开门,也会很快因为这里不适的气氛而离开。店里的小姐们主动和西方顾客喝酒聊天,帮助他们纾解工作中的压力与不满。性服务往往还发展成更长期的关系:固定主顾、伴游、paid girlfriend等。

Naughty girls(直译为顽皮女孩,或下流女孩)是最接近红灯区的酒吧。它的主要顾客是旅游越南的西方男人。这家店开在热门的游客商区,附近都是旅馆酒店、导游中介以及游客餐厅。Naughty girls完全开放,从大街上就可以对店里一览无余,有时还有店里的性工作者招徕行人。这里的性交易最便宜,一次只要50-100美元,而且大多是一次性的。西方的男游客到越南来寻找一种落后与贫穷的想象,他们消费的是被贫穷所迫而出卖自己身体的、黝黑纤细的第三世界女性肉体。

越南性产业的历史与全球资本的兴衰

四家酒吧和四种顾客标记了越南性服务行业的等级分别,这不仅仅是经济上的,而且是历史的、文化的、社会关系的。对性产业等级的理解,必须被定位在越南的历史和越南在世界经济中的位置中。

1867-1954年,越南是法国殖民地。白人是毫无争议的社会最上层,买春是殖民特权的表现之一。西贡(胡志明市旧称)的妓院为殖民者而开,只有下层妓女在街头和越南人做生意。殖民地时期结束后,越南又陷入了和美国漫长的战争。1962-1975越战时期,性产业的主要消费者是美国大兵。美国军方所谓的休息与消遣(Rest and recreation, R&R)其实就是送美国大兵到东京、韩国、香港、马尼拉、新加坡、夏威夷等各种地方嫖妓。

越战胜利后,越南迎来了社会主义整风,1975-1986年间,越南政府致力于拯救“堕落妇女”,性产业消失殆尽。然而,结束了殖民统治、摆脱了美国控制的越南并没有因此迎来经济繁荣。面对经济难题,越南跟随中国的步伐,在1986年开始了经济自由化改革。这也意味着性产业的回归。1986-2006年间,能否接触到西方资本成为了经济成功的关键标志。这时,来自美国为代表的西方世界的海归越南人成为了最上层的经济精英,也因此成了性产业最上层的消费者。

但随着外国直接投资迅速增加,海归们很快就失意了。2006年,越南加入了世界贸易组织,外国资本对越南的影响进一步加大。然而2008年的金融危机严重冲击了西方资本,相比之下,来自台湾、香港、韩国、东京、新加坡以及中国大陆的亚洲资本开始崭露头角,逐渐占据了在越南直接外国投资的主要部分。在迎接外国资本时,越南本地的政治精英们再次崛起,依靠他们掌握的政治资源、与国家沟通的技巧以及本地的精英社会网络,迅速成为越南的财富新贵,成功地站在了新时代鄙视链的最上层。

四种欲望和四种对策

性产业的光谱映射着越南社会复杂的等级纹路。性工作者们在不同等级里挣扎,男性们又何尝没有在这种分层中徘徊与焦虑呢?四家酒吧的四种顾客展现了四种男性气质(masculinity)。这些特质和越南人的历史记忆以及世界经济秩序的变化交相呼应,为我们绘出了胡志明市色情消费的当代画卷。

光顾Naughty girls的西方游客们希望在越南重新找到西方人的优越感。这种优越感首先是身体上的对比。这些旅游的嫖客喜欢吹嘘自己的阳具比越南男人大、性能力比越南男人强、在性交中更能满足越南女人。他们怀念传统的男人养家的婚姻关系,尽管他们的经济能力在西方往往支撑不起这样的婚姻。所以他们来到想象中的第三世界贫穷国家,通过资助想象中的来自农村的、被迫卖淫的贫穷妓女来获得满足感。

服务于这些西方游客的性工作者策略性地配合这种愿望,把自己塑造成“第三世界的依附者”,以期待从顾客那里挣更多钱。在外观上,她们只穿廉价而性感的衣服,在化妆时突出越南人的深色皮肤,比较好的首饰、名牌衣服、iPhone在工作时显然都会收起来;在互动中,来自农村的无助女孩的人设显然最受欢迎。有些小姐还带顾客到乡下去,展示自己贫穷的乡村生活与破旧的房子,诱使这些西方男人出钱资助她们。有些人全家已经搬到城里了,但是还会找破旧的村屋伪装成自己家。性工作者帮助这些西方男游客们获得来自西方国家的优越感,在资助她们时感觉自己简直像是个英雄。

在Secrets寻找慰藉的是生活在“国际化的失败”和“本地化的成功”夹层中的西方男人。一方面,他们比那些西方游客更有钱、也更懂越南,所以他们在这种对比中享受一种优越感;另一方面,他们只是发达国家金融行业中的失败者,所以才最终被派到越南,而且在这里毫无翻身机会。在越南重新适应他们的新工作时,他们的男性气质感到挫败。以越南的物价来说,他们又算是当地的成功人士。在这样的复杂情绪中,他们在与性工作者的互动中寻求崇拜与慰藉。在面对这样的顾客时,性工作者依然展示依附性的贫穷越南人形象,只是她们更希望发展长期、稳定的交易关系,同时通过礼物、购物、旅行、资助创业等方式获得报酬,而不仅仅是一次性的、直接的性交易。当然,西方男人对越南女性身体的性化是类似的,他们渴望的都是深色皮肤的、纤细的、代表亚洲风情的女性肉体。

西方移民又是海归越南人获得优越感时的参照群体。Lavender bar的海归越南人通过排斥西方人和炫耀性消费创造一种优越感,在西方国家他们往往是没有这种机会的。白人男性在Lavender的高峰时段要排队,进门后通常只在吧台消费;海归越南人作为VIP从不排队,总在卡座区消费,而且要点贵得多的整瓶酒,伴随着浮夸的开瓶仪式。给陪酒小姐小费是海归越南人证明经济实力的另一种炫耀性消费,而白人男性拒绝学习这里的小费文化。回归越南的海归们渴望一种复古的现代化,他们既想要消费现代女性的肉体,又怀念想象中顺从的越南女人。面对这样的顾客,性工作者要付出双重努力,既要展现现代化的女性身体,又要表现复古的越南女性特质。在外观上她们要现代化,特别是要白,因为深肤色代表着落后的农村人;身材要纤细,这才比西方女性“更女人”。在与客人的互动中,她们要展现传统越南女性的温柔与顺从,展现对男性的崇拜与依赖,以满足海归越南人对传统女性的复古情结。

在新时代的胡志明市,站在鄙视链顶端的是本地的政治经济精英,以及崛起的亚洲资本支撑的男性气质。这种男性气质通过奢侈消费展示自己的财富,却往往又要活在历史记忆的阴霾中,不断地通过羞辱衰落的西方和海归越南人展现自己的实力。Khong Sao Bar的消费都是以现金结账,因为大手笔地花现金不仅是消费能力,也是对西方人过度依赖信用卡、不能恣意糜烂的鄙夷。带现金也意味着可以多给小费,这也是满足优越感的方式,因为西方人和海归越南人不会这么慷慨。新的政治精英们想要的是亚洲崛起的新时代女性,所以性工作者努力的方向是韩国、日本、香港的女明星。在外形上她们要白,但不是西方人的白,更不能像西方人那样不娇小。Khong Sao Bar的小姐还会为了更好的形象去整容。整容的关键是脸型,特别是鼻梁。很少有人做丰胸手术,因为胸部的大小不是关键,如何穿内衣展现身体更重要。这里的嫖客不仅不介意小姐整形,有时甚至以此为荣,因为连小姐也有钱整容是越南经济崛起的标志之一。

性工作者和妈咪们的人生起伏

四家酒吧的妈咪也是酒吧的实际经营者,她们的人生经历是一种另类的创业故事。

Khong Sao Bar的经营者Hanh出身贫农家庭,16岁开始在一家小酒吧当歌女。Chu是越南一个非常有权势的家族的左右手,他发现了Hanh并且鼓励她到首都发展,在那里她将经营一家高级夜店,供有权有势、又需要隐秘场所的人娱乐。Hanh后来的商业成功完全是这个家族政治成功的副产品。但是她的创业成功又不能只归为运气。Khong Sao Bar本质上是一个生意场,Hanh既要四通八达、联结关系,又要能够保守秘密、取得信任。本质上,她和她的客户们是互利共生的关系。几年后作者再回到胡志明市时,随着越南政局的变化,Khong Sao Bar已经物是人非,Hanh也已转头专心经营投资的饭店了。政商生态变了,风月场所也就随着变了。

Lavender Bar的两位经营者Tho与Huyen来自城市小康之家,原本在广告行业工作。接触夜店市场之后,她们决定把品牌营销的知识应用到这里,针对海归越南人的奢侈娱乐幻想定制一家夜店。她们不仅满足了海归越南人的虚荣心,也利用这种虚荣心给Lavender的陪酒小姐们挣来了很多小费。这些海归在给小费时体验到了奢侈消费的优越感,同时又隐隐地害怕不给小费变成对自己的公开羞辱。Tho和Huyen起步于本就拥有的人脉资源与经济基础、专业知识以及家庭的支持,最终靠的是来自海外的消费。多年以后,随着类似酒吧的竞争越发激烈,Lavender老板不愿意继续为这家店投资,两位妈咪也就转行经营别的生意了。

Secrets的老板Lily和Naughty Girls的老板Tina都来自贫困农村,很年轻时就进入了性产业。她们都依靠来自西方国家的客户近乎慈善性的支持,这些客户的投资帮她们变成了老板。唯一的不同之处在于,Lily和她的客户建立起了稳定的关系,这位客户在投资和开业的过程中给了她很多建议;Tina则是和很多客户保持关系,从这里或那里不断获得多多少少的资助,最初成了酒吧老板。当然,这些西方男人也知道Lily和Tina对他们并不忠贞,他们所寻找的更多是解救堕落少女、当回大男人的成就感。

然而,并不是每一位性工作者都能成为成功的创业者。事实上,尽管所有的妈咪们都建议她们努力存钱、为她们提供投资与理财建议,大部分的性工作者在经历了经济上的波动之后,最终都没办法拥有自己的小生意。她们的出路只能是回到农村、嫁为人妇、生儿育女,或者是年龄渐长后在城里找别的生计。性工作者们经历的经济波动,主要分为两种情况。

从事高端性服务的小姐们不断经历经济上的大起大落。这里小费和性服务的收入比较高,而且如果有嫖客愿意建立长期包养关系,她们的收入会直线上升。但是性交易始终是不稳定的,包养关系也从来不会维持太久。高端酒吧的性工作者挣得越多,她们维持自己的身体与形象所付出的成本也越高,整容、化妆品、高端的衣服与配饰都浪费钱。随着年老色衰,她们终将面临收入的急剧下降。

Naughty girls和Secrets的小姐们通常是忍受不了机械单调又压抑的工厂工作才进入性行业的。虽然她们需要付出免费的陪酒劳动,而且每次性服务只有50-100美元,但她们经历了真实的、稳定的收入上升,因为工厂工作每月收入也不到100美元。由于她们不需要在维持摩登形象上支出太多,她们的经济改善反而更加真实。虽然她们并不是西方人想象的贫困所迫的农村女孩,她们的很多收入也确实回归到了农村家庭,用来帮助家人改善住房条件与生活条件、帮助兄弟姐妹们上学等等。

尾声:自主性、道义经济与个人的无力

西方的媒体、女权主义者、一些女性服务NGO都喜欢把第三世界的性工作者描绘成性产业中可怜又无力的受害者,一群贫穷且弱小的女人在妓院中被迫和男人发生性交易。Hoang挑战了这种刻板印象。事实上,她遇到的很多性工作者把自己描绘成勇敢的劳动者,她们勇敢地摆脱了无聊的、剥削性更强的工厂工作而进入了性服务行业,在这里她们拥有了对自己的身体和劳动更多的控制权。这是商业化的性,而非人口买卖式的性交易。尽管这是极富污名性的工作,但是她们通过为家庭提供经济补贴、改善家庭生活,也为自己赢得了一种另类的荣誉,扭转了彻底的污名化。性工作的场所也从没有直接的强迫。Hoang从没见过一个女人被迫卖淫。恰恰相反,性工作者之间建立了一种团结,她们分享化妆打扮的技巧,在陪酒时互相分担,遇到过分粗鲁的嫖客时互相掩护,在骗取西方男人更多钱时互相帮助。

妈咪们既需要小姐们卖淫,也必须给她们提供保护。因为大部分情况下小姐们的收入只有小费和性交易,陪酒是为这些酒吧提供免费劳动。没有这些免费劳动,酒吧的生意就做不下去。当性工作者不愿意陪嫖客离开酒吧时,妈咪会坚决支持她的决定;有客人想要赖账时,妈咪们甚至会请求当地的黑帮来帮助讨回她们应得的报酬。事实上,如果妈咪们无法提供这种保护,小姐们就会弃这家店而去。一种互惠的道义经济在妈咪和性工作者之间建立了起来。

然而,“任人摆布的依附者”的迷思固然需要被打破,我们也不应该美化性产业中的剥削与压迫。妈咪与小姐之间固然有互惠的道义关系,但这并不能改变性工作者被皮条客妈咪剥削的本质。离开工厂、参与性产业固然是女性重新掌握自己的身体的自主行动,但微观上的自主性不能改变宏观上的强迫。归根结底,是第三世界女性在结构上的弱势地位:来自血汗工厂的剥削,来自父权家庭的束缚,来自资本的赤裸裸的强奸,使得女性只能通过表演对男性的依附、承受男性的肉体侵犯来获得有限的经济权和自由。女性参与性工作的自由,只有在取消了阶级与世界资本秩序的不自由之后,才真正值得讨论。

Book introduced

Hoang, Kimberly Kay. 2015. Dealing in Desire: Asian ascendancy, western decline, and the hidden currencies of global sex work. Berkeley: University of California Press.