广州隔离杂记

一个人隔离的时候,时间是混沌的,不像居家一日三餐定时定点定量,有家人作为参照。在酒店我要独自面对「不确定性」,这是一种充斥在生活每一空间的抽象的感觉。因而我不再按照线性的时间顺序写作。

热恋时我对男朋友说,“你是我生活的锚点”,而如今我需要自己为生活建构秩序。是活下去、记录下这一切的想法支撑着我。

隔离酒店真像养殖场,按时投喂三餐,定点三次消毒。——好在这里的猪还没丧失哼哼的能力,服务群的大家总是第一时间团结反抗不合理的政策。有个女人嫌大白捅鼻子太用力,投诉无门后,称自己脑子不舒服要去医院做检查;自费隔离的人因酒店设施陈旧,不符合一天350的价位,打12345电话要求换酒店。

我恐惧起床。习惯性熬夜,但在这里每天早上六点半就会惊醒,焦虑地等待大白来做核酸。棉签插入鼻孔,要停留15秒,转三圈,好像要把我的脑壳捣碎。

我恐惧敲门。他们总是冷不丁地拍门,送各种物资或是送饭。后来索性不敲门了,送餐时间不固定起来,更加打乱人的计划。

我恐惧电话。每天都要接一两个电话,问我同样的问题:在哪里隔离,目的地,第二个7的居住地。工作人员说着烫嘴的广州普通话,很有礼貌,还会说“打扰了”。我很无奈,系统不畅通导致行政效率如此低下。

一些生活插曲。

饭菜搭配还行,但不知道为什么自己吃不惯,后来想起来,原来是因为每一道菜都没放糖。

房间飞进来两只蚊子,我把空调调到18度,穿上外套在被子里躲着,看蚊子和我,谁先被冻死。

空气湿度太高,脸上长了疹子,时至今日都没消下去。

美团超市买了卫生巾和几包纸巾,尽管外面有一层黄色塑料袋包装着,店家还是在大袋子里单独用黑色垃圾袋包装了卫生巾。他大概觉得自己很贴心吧?过一会儿在美团收到自动回复,“亲,收到东西了吗,由于本店打包的都是糙汉子,如有遗漏请见谅哦。如果满意的话给个五星好评吧。”好像性别是模糊错误的借口。

酒店房间有三面镜子,其中两面对着床。广东人是没有这个迷信吗?

忘记带浴帽和头绳,为了洗澡时不弄湿头发,急中生智拿口罩绑了头发。

来的当晚由于距离我前一天打疫苗不满48小时内无法核酸,最早要等到周二早上才能做,这样解除隔离日期也要延后两天。然而面签时间是13日八点,错过就只能等到七月了(不加急至少七月中旬)。我在医护群和电话里发疯,接线员叫我“靓妹”,说什么“生活中没有一帆风顺”;我故意哭给他听。结果原先说要层层请示上级才能给答复,才隔了不到五分钟就回了电话,说给我特事特办。保险起见,男朋友还是帮我刷预约系统,把时间改到15日。

出了上海之后,我对那里正在发生什么钝化了许多。并不是因为信息获取渠道减少,只是因为我主观上的淡漠。所以处在风暴漩涡的人啊,一定要大声疾呼才能被听见。

我也很疲惫。有人说红玫瑰美容院是新的华亭宾馆,标志着一场新的风暴的来临。我就想,又来了,他又开始了,他要在这片土地作恶到什么时候呢?到他死为止吗?

在隔离酒店每天读文献、准备考试。距离上海已经有一张八百块的火车票的距离了,但我仍处于封城PTSD状态。我已经不记得“正常”的生活是什么样子;也许对下一代人来说,当下的情形才是正常的。可我仍然记得,在我的城市自由行走的幸福。

上海不再是家,而成了我的恐惧来源。我对上海的爱完全被其他东西蒙蔽了。上海发布通告道,贯彻落实核酸常态化,7日无核酸记录者将赋黄码;并且每周末都要开展一次社区大筛。动辄就因为密接封锁一个地方,因为一例确诊对小区实施7+7。生活在这样的环境真是毫无安全感可言。

这个春天改变了我们所有人。一个在外地读大学的朋友决定放假后来广州玩几天再回上海,可惜的是,他的机票定在了我解除隔离的前一天。我们聊了会,最后我说,“没事的,以后总有机会”。可他却回答我,“疫情之前我也相信这句话,现在再也不信了”。

当代群众需要努力学习“新话”。

青春上海的标题是:《上海这周末“应检尽检”》。此处双引号究竟是表示强调,还是作为术语呢?

男朋友说想起了他外公,他在文革时的定位是“左派右倾分子”,这个词特指有右倾想法、但又不是右派的人。加引号的另一个原因是,这个“左”并不是真的左,因为当时对“左”的定义也是摇摆不定的,今天的左可能明天就不是左了;故而昨天的“左”要加双引号,以示区分。引号指称流动着的概念。

我不知道下一步要怎么办。是回去,和爱的人一起抵抗荒谬;还是留下,忍受无脚鸟的孤独漂泊?前一种方案的技术性难度更大,如果回去必须向街道报备,那我几乎没有可能骗过父母,在男朋友家小住。后者除去疏离感,经济来源也是很大的问题,不是没钱,是不想再花那么多钱租房。

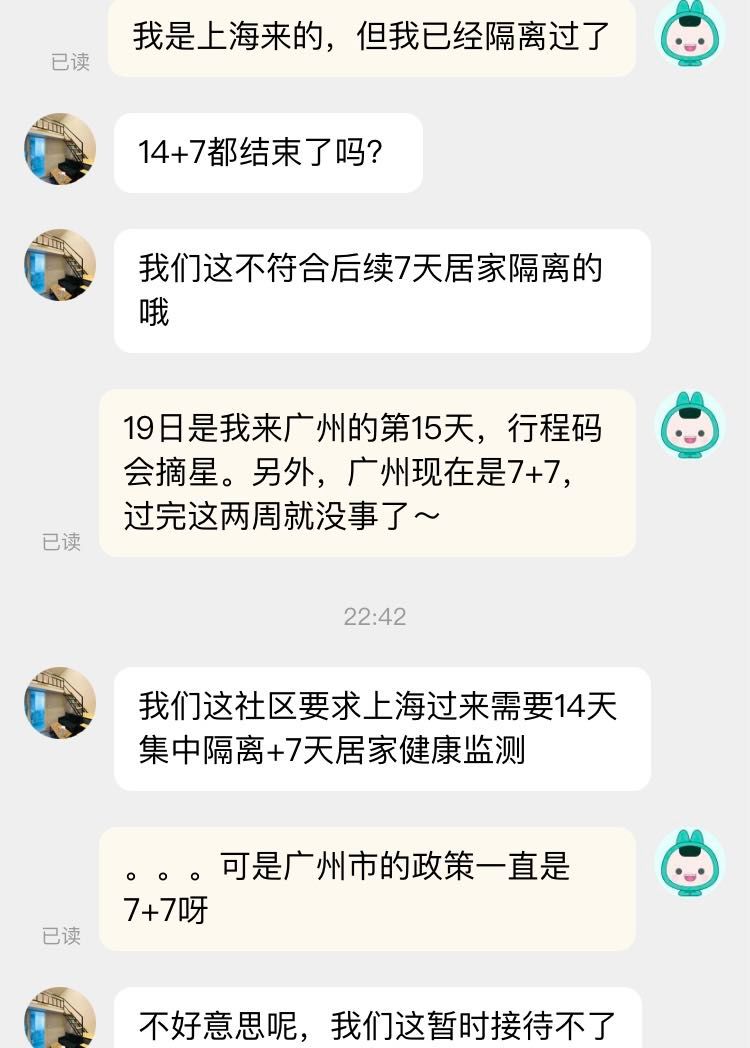

更大的麻烦是,因为上海人的身份备受歧视,这比在国外因为种族和肤色受到歧视更糟糕。我把airbnb用出了boss直聘的感觉。原本想订第二个7所谓居家健康观察期的房,有房东直接跟我说,“对不起,我们有其他租客,会被骂死的!请理解”。终于找到了接待上海游客第二个7的民宿,在南站附近,有点偏僻,于是决定给7+7之后的日子找住所。几乎所有房东一听到上海就拒绝接待。有的直接say no,有的说社区政策是14+7(真想知道带不带脑子说出这话的),有的要求入住前出示48小时内核酸检测结果,唯一一家接纳我的环境又太差。基层层层加码不过如此。好在后来我想订到了北京路的如家酒店,只要行程卡不再显示带星,不主动说根本没人知道自己是上海来的。

负面社会新闻叠加。唐山烧烤店、上海金山、上海静安、上海浦东、上外男生下药。Totally overwhelmed。

出于自我保护的本能,我不敢点开看详细报道,我的大脑无法承受输入暴力视频的压力了。朋友圈有人嘲讽,有人愤怒;关系最好的一个朋友表达了女性身份给她带来的巨大精神痛苦,她在路上对着手机直接哭出声。

愤怒还是好事,但我已经不再会愤怒,封城期间种种事磨掉了我的脾气。一次次的删帖让我清醒地认识到自由的界限,剩下深深的无力感。

这片土地上没有人能幸免,过去上海只是给了我幸存者偏差的错觉。

并非我觉得批判没有必要,只是强烈的共情会伤害自己。我不愿面对无处可逃的现实。

来的第一天不知道会送饭,把提前点的外卖送给外卖小哥吃;男朋友在上海地铁帮一个外国老太太搞定健康码,回家又帮楼组长阿叔在小程序上传了抗原照片。那个阿叔75岁,不太会用手机,看到男朋友打字,说“你英文真好”。希望我们的一些善意能不让这个世界变得更糟糕。

我时不时因为男友要留在上海办签证而不能来陪我伤心,根本无法控制自己的情绪。他说我好像动画片里画的那样,肩头站了两个小人儿,一个天使,一个撒旦,它们一直在打架,不知道下一秒谁会获胜,获得支配我的主导权。我总是事后为自己发脾气道歉,宛如家暴男。

他说我总是共情别人,却没有把这种能力用于他。我不该怪他的,是这个国家的问题。他也很着急自己的签证材料,想尽快办妥来找我。可不论是上海领事馆时开时关,还是到外地都需集中隔离一周,这些事都超出了我们的控制。

在豆瓣刷到一个帖子,楼主说“我经常想出轨,但不是因为不爱他,恰恰是因为太爱了,怕自己受到伤害”,很多人在骂她,但我可以理解。本质上是我们太自私了。我永远无法像他一样,爱对方胜过爱自己。我太贪心,也太没有安全感,时时刻刻做连体婴儿是不可能的;但又正是因为他太好,我无法找到替代品,陷入更深的痛苦和自责。可是自私和爱人是一体两面的,不是吗?我会珍惜他的。

最近在写伦理学的论文,关于规范伦理学和美德伦理学,这种区分很像我和他的区别。他为我做很多事是出于真心爱我,他说不求回报;但我的行为更多是出于道德规范的要求(例如“闭合性恋爱关系不能接受出轨”)或者道德义务的责任(例如“身为女友我有关心他的生活、共情他的处境的义务”)。动机不同,后果相似,该如何评判高下呢?

也有些时候我爱自己大过了爱他,导致他产生自己是工具人的感觉。但我无法改变自己的本质。

好在混沌的隔离终于结束了。

5日晚上到店,11日半夜被临时通知12日早上五点起床离开,否则遇到新一批旅客,需要再跟着隔离7天。

就这样六点被扔出酒店。在白云区的荒郊野岭负重步行近二十分钟(这里跟吴泾工业园区唯一的区别是多了座山),终于找到一家肯德基,里面闪烁着隐约的灯光。打门店电话,请求工作人员放我进去坐会儿(特别感谢店员在我几次上厕所时帮忙看行李)。到正经营业时间点了份帕尼尼,所有感官一下子被激发起来,顿时回忆起中学时代早餐的味道。经历了上海三个月的摧残,能在连锁快餐店堂食都显得那么幸福