你在上海 city walk,我在县城赶野生集

本文首发于“青年志 Youthology” ,媒体的很多内容往往呈现出一种中产生活方式的取向与审美,而这个夏天在贵州所待的三个月,给我的生命带来了很多新的质地,新的视角。这个绣片集在最近搬去了政府的场地,相当于收割了一波民间旅游业的结果,总是这样,很感谢自己写了这样一篇文章记录了当时的野生景象,和很多店主产生了连接。我甚至跑去做了一周的老苗绣线上直播的主播,很有趣,感觉在真实的世界里打滚。7月初,我旅居到黔东南,迷上了赶少数民族集。

作为一个热爱赶集的人,不论是创意市集、艺术书展、二手衣服交换,还是 local 的传统 Gai 子,如海口骑楼附近的水产巷、大理的 local 村集......我总是热情满满,流连忘返。

我在集市能遇见我未曾预料的一切,真实的活物、被折叠起的日常、图腾纹样中的记忆、手作背后的女人、遥远的民俗神话故事......

当然也可能是小时候去庙会挤着买年货的一些“后遗症”。幼时厌恶的市井热闹,成为长大后的乐趣,愿意将其比作是气体、温度、触感与视觉交响的即兴街头展览。

黔东南的集市会让人迷失,那里有眼花缭乱的老绣片,有成卷的烟草、苗医药水、叮叮当当的银饰,用蜡染背带兜住孩子的妇女,还有粗粝的生活。

那时似乎正逢社交媒体上有关 city walk 讨论如火如荼,我一头扎进了这在地的生命力完全无暇顾及。后面我看到朋友的锐评:

“从 gap year 到 bistro 到 city walk,国内城市模仿的尽头是上海,所谓美好生活方式的标志是上海,就连 gap year 争先恐后去后海村和大理,本质上还是去上海。没有多余的想象力,没有在地的生命力,生产出的一切都是精致而刻意的,自由是刻意的,旅行是刻意的,如今连散步也是刻意的。 ”(@貓貓朋克)

但如今在黔东南,我想要和你分享我的眼睛。

01

一头扎进苗绣集子里

我是因为在社交媒体上刷到凯里草坪新村老绣集的帖子,才决定在贵州度过夏天的。

作为一个在东南沿海城市长大的人,黔东南一直是模糊而遥远的地理名词,藏在云贵高原一片崇山峻岭之中,含混着某种毕赣在《路边野餐》中描摹出的蓊郁秀丽与蓝绿梦境气质。

直到我抵达贵州这片土地,我才知道了黔东南的全称,“黔东南苗族侗族自治州”。而凯里,是它的州府城市。

抵达凯里的那一天,我就觉得毕赣在骗我,凯里是一个五线城市,宽大的迎宾大道,现代化的公共交通,分明寻常城市模样。

直到我转进了草坪新村巷,像是误入了另一个次元。这里野生、嘈杂、人流拥挤、生机勃勃。

站在草坪新村巷的入口,一个以苗族为主体,水族、瑶族、仡佬族等多民族聚居的城市气质扑面而来。集市,显然是当地生活微观的缩影,而我只是放眼一望,就已经彻底沦陷了。

这条曲曲折折的巷子宽不过两三米,墙面上县城随处可见的红色口号标记都被各色各样的苗绣遮挡。左右两边的摊位鳞次栉比,一家接着一家,铺了大半路面。我到时已经接近十点,日头开始热起来了。

绣片、手织布、衣服、百褶裙、包包、背带、挂毯.....这里有关于苗绣的一切。

尼龙布与防水塑料布上,物件摆放杂乱随意、五颜六色。捆着的百褶裙像是柴火堆起,散开的百褶裙则像水波纹,圈圈荡开,棚边挂起的围兜上珠子在人经过时发出声响。

多彩的绣片是最多的,配色极为大胆,图案夸张生动,纹样对称和谐。有些刚从旧衣服上拆下来露着毛边,破破烂烂,有些则像是机绣崭新细密,价格从几十到上千,完全没有个准头。

我不停蹲下、翻看,站起,挪动几步,再蹲下,翻看,间或和摊主交谈......这里的摊主几乎都是本地中老年人,嘴里不断蹦出一些名词,“这个是收的”“看看”。偶尔碰上年纪大听不懂我说话的孃嬢,她就对着我一个劲儿的微笑,重复着价格。

往后走走,嬢孃们一边看摊一边继续着手上的活计儿,人流在十点十一点达到了最多,拥挤的巷子里甚至传来了许多直播的声音,“这件事是平绣”“这件是破线绣”......能够感受到这里正在慢慢“网红”起来,还有一些年轻的摊主,自己也学着流行的话术开直播,“价格漂亮...哦......价格美丽~”听起来也有一点可爱。

所有人都很忙碌,耳边传来各种交谈的声音。一头扎进这条巷子也让我完全忘记了此时身处何处,我早已眼花缭乱。马尾绣、打籽绣、锡绣、堆绣、锁绣......几十年的光阴都被锁在一针一脚里,一块小小的绣片能数出十几种线。我好奇地观察着各种针法,眼睛被大量鲜艳跳跃的色彩刺激,误入黑洞!

巷子走到中段,开始出现很多饰品,与苗绣结合的藤编耳环与苗银耳环、挂坠、戒指、手镯......琳琅满目。这一段也开始出现几家固定的店铺,门口阶梯上摆放着首饰盒子,随意地平摆着许多用透明塑料袋子装着的小物什。

破破烂烂的土墙上挂着绚丽多彩的绣片与民族服装,近处是老旧斑驳的居民楼,远处是凯里市区的城镇化高楼,这条巷子就夹在这样的缝隙里。摩托车上、矮墙上、椅子上、随意拉起的线上都搭着衣服布料,奶奶们赤着脚在摊上走来走去,粗糙、凌乱,甚至有点野蛮,但限时纷繁,自成天地。

穿过很多小而纵深的店面,那些“xx西南民族服装批发”的店铺都像是仓库一般,深不可测,里面杂乱地堆满了从各地收来的绣品、织锦和挂毯。它们是固定营业的店铺,而散户们在每周四五中午之后就会离开。

这些固定店铺的门口摆放着游客喜爱的纪念品,挎包、手机袋、外套、绣片手环等此类小物件,而店内则陈列着相比散户更震撼更大件的绣片,中间院子的空地上铺开着不同苗族支系的盛装。

不仅仅是苗族绣片,这个集市上还可以看到苗族银饰摊,看到许多深深浅浅的蜡染布、蓝靛布以及土布。

我还发现了十分有趣的“亮布”,这是一种用牛血和蛋清反复涂抹、敲打,蒸,晒制成的深棕红色,表层会形成一种富有油脂的保护膜,新鲜的布有一种特殊的气味弥漫在空气里。传说中苗族人为了在山上防止被荆棘伤害,所以制作了亮布保护皮肤。

在一家店里,我发现了用这种布制作的挎包,漆黑的布透出油亮的光泽,面料手感与其说是布,不如说像某种特殊的高级硬纸张,可以划拉出声响。

店主从村子深处里收来的挎包配色也带着奇妙的想象力,完全是来自山林的时髦与靓丽。

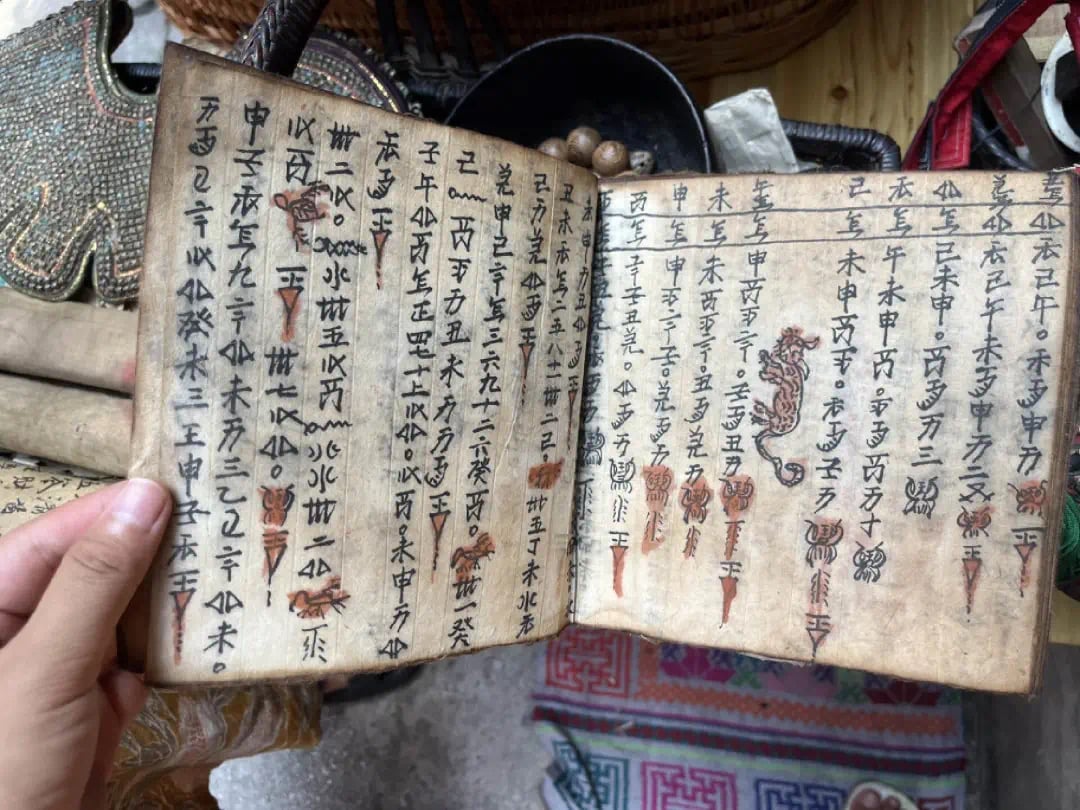

不仅是苗族,我还翻到了水族的百年旧桌按,一本小小的写满“水书”的小书。年代感的棕褐色土布上画着部落感的图腾与符号,虽然看不懂,但真的觉得好美好美。

而当我爬上阶梯,发现这还有一块更大的天地——整个篮球场都是赶集的场地!搭满红红蓝蓝的大棚。这块更大的场地还售卖很多做旧的银器、生活用品、藤编物。而这些彩色的毛线给我一种奇异的生长感,从线为起点,这一切都充满了令人难以置信的活力。

临近下午一点,人流渐渐散去,我也终于走到了这个集市的终点。不过几百米的街巷在我的记忆里像是走了一辈子(笑)。

02

记忆的性别

7月到8月底,我逛了很多次这个老绣集,淘到了许多喜爱的小东西。每一次过来都能感受到比前一次更火热。最近,贵州本地的两位百万、千万级别的网红来打卡之后,这里肉眼可见地“网红”起来了。

因为社交小狗爱聊天的属性,我和这里的几位店主也成为了好朋友。其中的吴姐和杨哥,已经租下这里十年了。杨哥 2000 年左右的时候从广东打工回来,接替摆地摊的妈妈收苗绣、卖苗绣,已经23年了。今年街上多了很多直播的人开始弄乱市场也让她们很头疼。

她们告诉我,老绣集几经搬迁,大约在 2010 年左右搬到草坪新村这个无人管的回迁小区。赵哥和姐姐13年来这里租下门面时,对面还都是居民楼。散户的好货们,一般都在凌晨六七点之前就早已被收走。但确实体感上今年由于疫情放开,比前两三年的人流要多。

因为夏季是贵州的出游高峰,凉爽的气候旅行结束后,我不确定是否还有如此多的人流,但观感上,越来越多的年轻人正在涌入。(真正的亚逼已经开始赶绣片集了,笑)

作为生活方式与旅行攻略主要战场的小红书,相比我7月初的搜索,也多了许多的打卡“帖子”与 vlog ,我还刷到了离开北京来这里做“凯漂”,学苗银、蜡染和苗绣的年轻人。

我的苗族朋友芊芊,今年休学后也选择在草坪新村周围的老绣片古布工作室“实习”。哪怕高中在凯里念了三年书,她也是直到今年才知道这里有一个老绣片集市。

“以前完全没有对苗族身份的认同感,也想要逃离相对传统保守的贵州”。芊芊告诉我,除了初中班级里很多来自苗寨的同学与高考加分政策,其他时候她们的生活都已经离传统很远,被现代化包围侵染了。

而今年,因为爱上了做手工,她会做很多捕梦网,她又重新接触到了苗族手工艺。

大多数的蜡染和刺绣都不会有暴力、权力的刻画,没有血腥的战场,没有征服者和其他的俘虏,即使苗族在历史上是十分动荡的民族。

同时,苗族的图案、纹样中遗留着很多农村劳动妇女的集体智慧。她们画的很多图案,花、鸟、虫子、植物、蝴蝶......都没有男人参与在里面,完全是她们自己的表达。因此芊芊开始对此感兴趣,现在也更愿意从女性主义视角出发去理解这些表达,开始阅读《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》。

“整个集体化时期,妇女被敦促外出到地里劳作,为社会主义建设做贡献。渐渐地,她们发现自己不得不这样做,以挣取足够的工分来养家。”“在70年代初通电之前,她们在昏暗的灯光下熬夜为家人织布和缝衣制鞋的日子。70年代之前,国家在降低婴儿死亡率上十分成功,加上基本不关注计划生育,使得这些家庭中小孩的数量激增,孩子的母亲亦疲惫不堪。为孩子做衣裳的劳动刚好在家庭时间里展开,这在革命的中国农村是得不到公开表达的。”“看完这段话,我环顾四周,绣片琳琅满目,殊不知有多少东西是妇女们在一天的劳作后,抽出睡眠时间来为家庭织布缝衣。”

在芊芊的理解中,在五十年代到七十年代甚至离现在更近的时间,中国的农村妇女白天除了要为社会主义国家劳作,晚上还要为家里织布缝衣,而这所有付出在当时看来都是微不足道的,可忽视的,不被公开表达的。

她之前刷到一篇帖子,剑河苗族的女性会从她未出嫁时就开始做一件锡绣,到她结婚前,她什么事都不用做。底下有人评论说,“这是一个女子一生中最幸福的时候。”

芊芊难以理解从这句话投射的羡慕眼光,觉得这完全是一种男本位的目光。不能否认绣工曾是过去苗族文化中女性的价值标准,但女性为婚恋而存在,难免让芊芊觉得抹去了她人生的主体性。

前阵子,她在老绣片古布工作室的直播间做助播与主播,整理并学习绣片知识。那个工作室在草坪新村附近的一个酒店高层,像是一个巨大的令人迷失的仓库,藏有一百多个少数民族的万件绣品,主理人收集这些已逾十年。

每天早上十点钟,就会有一堆中年男人围坐在工作室客厅里。地上堆着他们从一线搜来的绣片,衣服,各式古董。他们高谈阔论着手中的绣品是从哪个村子收来,历史是多久。

“他们只希望把价格抬高再抬高,然后拿着钱开心走人。但这些东西完全不是他们创造的,我甚至不知道他们是以怎样的低价从村里收购了这些精美的东西,当这个东西可以拿来卖钱时,他们敏锐地'占领'并牟利,就会有一种唏嘘的感觉。”芊芊说。

有一天早上,一个中年男人被带进来,缓缓从袋子里拿出一件满是锡绣的衣服,属于剑河苗族的盛装,也是结婚礼服。“这是我们家的锡绣”。那是这个工作室从开业至今看到过的最古老且品相上好的一件锡绣品,价值好几万,他正准备把它卖掉。为什么保存得这么好,完全可以作为传家宝的东西要卖掉呢,他回答,“因为儿子要创业。”

在场的所有人都觉得很正常,但“这件事给我的触动还蛮大的”,芊芊告诉我。“她们是否知道她们曾经在家庭中的'义务劳动'放在社会上是可以赚到钱的呢?是否知道完全可以不经过男人就能换取相应的回报呢?”

芊芊在老绣工作室工作的初衷,是想要拾起自己作为“苗人”的部分,抚摸她们的过去。

她看着一幅幅的蜡染和刺绣,能够感受到保留的许多母系精神,“石榴花表达的是对生殖的崇拜,蝴蝶妈妈的传说其实也与母系有关,新石器时期母系社会的人们认为人类和植物一样,生殖原理和花蒂有共通性。苗族人认为枫叶生出来蝴蝶,蝴蝶生出来其他生物,姜央作为蝴蝶的人类孩子继续繁衍出其他人类。”

店主杨哥和吴姐告诉我,变卖老绣片的理由有很多,很多也都是不知道留着有什么用,然后价格合适就卖了。在街上我也听到了一些故事,有的奶奶绣片被看上后反而舍不得卖,最终出于各种没能说出口的理由,还是变卖了。

一天清晨,我偶遇扬武镇的妇女手工织布,她们觉得做一件衣服需要买 200 块的土布太贵了于是选择自己做。说到底,还是生活沉重了一些。

03

县城赶场

我在贵州晃荡的这个月里,不仅待在凯里,还随机掉落在了很多县城、村庄与原始森林。在县城赶了很多当地的集。

在这段黔东南的日子,皮肤常常是黏腻潮湿的,空气的水分会附着在皮肤上。贵州的绿是彻底的绿,粘稠的绿意,凝固。梯田与稻田绿得完全不同,村子里会种很多用作染材的板蓝根,有一个个用来发酵染料的圆形小“缸”。

天色渐晚时,走在路上会不由自主地想要唱起“小茉莉”,这一点毕赣属实没有骗我。这里的时间缓慢而悬滞,仿佛流体。

住在茂兰森林时,我在日记里写,“我和大自然很近,躺在山谷的摇篮里,夜里山沉默的不规则轮廓剪裁夜幕,浅浅的银河带子隐隐可见。蝉鸣叫,蛙附和。我相信万物有灵,相信自然孕育我如同孕育一株蕨类。”

县城与镇子,则要有生活气味得多。县城就是这样,会有“必胜基”、“纯味鸭脖”,“罗威意”,稍不注意就容易走眼,稍一注意就会心一笑。

县城的果蔬市场其实是大家都不陌生的小型市集,这里不仅有用火烤的番茄、青椒与茄子沙拉,还有用醋调的红糖冰粉,酸汤饭和各式卤菜。

拥有苗族八大支系的丹寨县,每周的集叫赶“场”,赶的是干支日的“戌”日和“辰”日,俗称赶狗场和龙场,隔五天轮流交替,一般也都有几个固定的地点。

我两次偶然逛到这里的集市,县城的集虽然没有凯里老绣集那样令人眼花缭乱,但却透露着当地人生活的所有暗线与密码,埋藏着她们生活的形态。

这条赶场的街,平常两边都是固定小店,有的售卖着布匹与毛线,有的摆着廉价生活小商品,还有十几家苗族手工银饰的店铺。赶场日则是丰富了这些内容,可以看到更多年长者的身影。而在当地,仍然日常穿着少数民族服饰的,也大多都是上了一点年纪的女性。

苗族是一个非常古老且支系繁多的民族,各地所流传的有关苗族历史起源的传说,也大多可以追溯至炎黄时代。在这个市集,我能够明显地感受到文化的碰撞与张力,传统部分巨大的生命力,同时也伴随着现代化的便捷,这之间的拉扯是轻巧的。正如同,当地人轻易地就接受了“八寨苗衣”。

芊芊告诉我,现在丹寨赶场里所卖的苗衣,已经不是传统的苗族服饰,而是与现代服饰杂交改良后更便捷的“新苗衣”。色彩艳丽,符合原来的审美,但面料早已是机制生产,便捷廉价。

同时,这个集市相比凯里的集市,更本地化日常化一些,而生活在这里呈现出的,是一种生猛而粗粝的鲜活。刀具、苗衣、手工银饰、织布工具、烟草、苗医草药.....你甚至可以在这里补牙。

芊芊和我说,她记忆最深是小学路过赶场看到的剪发小摊,老到生锈的桌子和椅子上坐着从乡下过来的长者,黑色的头发铺满一地。因为剪发师会苗语,好沟通,是独属于当地的生态。

如今,她最感兴趣、想尝试的是集上的苗族巫师算命。

在贵州的这段日子,我也学习了很多苗族的文化,她们相信自己的祖先住在铜鼓里,因此她们的首饰有许多与铜鼓相关的纹路,她们相信月亮就是银。她们的创世神话也让我着迷。

“很久以前,一只美丽的蝴蝶诞生在一棵巨大的枫树中心,她在路过湖面时爱上了一个闪闪发光的水泡。过了一会儿,蝴蝶产下12个蛋。对于像蝴蝶这样脆弱的生物来说,孵化这些蛋的负担太大。幸运的是,树顶奇迹般的变成了一只鸟,它用生命保护了蛋,直到12年后它们终于孵出。从其中一个蛋中诞生了一个男孩和一个女孩,从其余的,十二生肖的动物出现了,在地球上漫游并陪伴人们。”因此苗族的传统图案中有非常多蝴蝶、鸟类、狮子,还有大树,人类与动物本就是一个蝴蝶母亲的孩子们,根本亲如一家。这个故事真的让我这样一个信仰“万物有灵”的人感到十分亲近,心生偏爱。

后知后觉,我才会想起我身上那一半湘西苗族的血液。但是我“汉化”得太彻底了,这一半就像“消失”在我生活里的母亲一样,从未被我想起。我现在也不想将这些身份“奇观化”,我好像只是一边走,一边捡起了很多真正属于我的碎片。

沉浸在这些神话与民俗故事中时,赶场也变得有意思起来,每天都有很多故事可以听。

都市文化能够展现出的想象力似乎已经到了匮乏的瓶颈,而穿梭在西南地区时常给我一种“丰满”的感受。这种感受似乎并不是完全因为“陌生”的游客凝视,而是其多民族聚居文化的多元,植被的丰饶,食物烹饪的想象力,以及由于开发较晚而保留的那种野生混杂的审美质地。

位移确实可以为人带来很多视角的改变,我待在这里时,不会觉得这里是“边缘”,因为这里的一切都顺着时间绵延而自然,我也顺其自然“漂流”。

旅居这一年到访的许多地区、结识了不同的少数民族朋友,与她们的交往都给我带来了很多新的叙事、另一个角度的凝视与回望。我时常感觉这个世界并不撕裂,只是反复折叠,我们都身处在某个小小的褶皱或漩涡之中。

当大都市的年轻人们挤在地铁里准备去逛艺术市集时,遥远的西南城市公交车上正装载着一车工艺品与活物准备开启她们热闹非凡的一天。

找到我:

ig:@kira_kilaaaa(生活偏多!)

Podcast: @气泡Bubble(泛用型客户端可以找到我)