一次以body, intimacy and sexuality为话题的自我民族志

我的家乡在中国大陆的南方,一个潮湿、炎热、沿河而建的小城。改革开放的早期,这里曾因造纸和船运工业经历了短暂的繁荣时期。新世纪以来,变化了和变化着的社会关系和社会矛盾日益显现,泡沫渐渐消散后,留下的是一种欲言又止的萧条。我生于千禧年,成长于时代向下的光景,在动荡的青春期见证了允诺的未来逐渐成为幻象的过程。家乡的人们,勤劳、朴实,同时也相当保守。这样的城镇在中国有很多个,孕育了一代又一代人,或许一个共通之处是:如此环境下长大的小孩,性别、身份的认同及其社会化过程,都是一件有些艰难的事。

性别意识启蒙的小学时期,我对女性身份既渴望又困惑。我和许多小女孩一样做过有些傻气的地下尝试,比如偷偷试穿妈妈的高跟鞋,然后差点摔倒;再比如,幻象自己长大后可以涂抹口红的日子,并对美妆效果拥有很高的期待。有时我也会失望,因为我不喜欢芭比娃娃而喜欢赛车,这有些奇怪;又因为妈妈从不让我穿高于膝盖的下装,她觉得太过不雅——如今我可以理解她的局限性和置于父权制结构之下的惯习和训诫,但当时,我只能意识到一点,那就是如果我是个男孩,我可以随便穿方便的短裤,再不用为此和妈妈吵架。中国文化里有一个很经典的概念是《易经》里强调的“中庸”,所谓“克己复礼,中正品和”“中庸之为德也,其至矣乎”,我一直觉得非常适用于女性:你需要具有女性气质,但不能太凸显女性气质。女性身体之上横亘着一把审判的标尺,刻度的左边是无人喜爱的“假小子”,右边是风流的“荡妇”,而女人终其一生需要追求一个可以平衡两者的安全区,在这里,你或許会压抑自我、让渡权益,但会迎合社会、减少凌辱。

一方面,性教育在中国大陆(尤其是欠发达省份)中近乎为零。因此,身体和性的探索,于我而言是一个摸着石头过河的过程,河流蜿蜒、河水湍急,主动或被动的受伤均是常事。性压抑传统沿袭的同时,又因为这是人类之本能、人性之发源,性开始存在于性之外的任何地方。色情元素夹杂在各类生活日常里,比如形似避孕套包装的用餐手套,自带着一种打破禁忌所带来的快感和恶趣味,给性萌芽和成熟时期的青少年带来畸形的引导。影视文学作品总倾向于将中学时期描写为一个洁白无瑕的乌托邦,但就我体察的实际生活经验,性方面的羞辱与侵犯,在每个中学都并不少见。大多数性别犯罪所显示的问题是,没有人教育女孩如何身体力行地保护自己,也没有人教育男孩如何应对自己的性冲动。在我年幼时,遭到过两次性侵犯,一次来自熟人,一次来自公共场合里的陌生人。自我疗愈是漫长的,持续终生。我曾敞开心扉,将这段经历告诉之前的一位男友,他的第一反应是怀疑故事的真实性。我感叹两性之间的理解是如此困难,共情是如此稀有,而“第一性”的成长,竟然在历代男性主导的、精心编织的社会框架中可以强健到自大的程度。

另一方面,亲密关系的教育则带着明显的性别分化特征。拜伦提到,“男人的爱情是与男人的生命不同的东西,女人的爱情却是女人的整个生存”。爱情这个词,对男女两性有着完全不同的含义,这是在他们之间引起严重误解甚至分裂的原因(Simone de Beauvoir, 1972)。长久以来的浪漫叙事和爱情神话,为女孩提供了一个亲密关系的脚本:恋爱中应当充满鲜花和巧克力,甜言蜜语和天长地久。宗教、社会思想家、作家和大众媒体等等角色一起发力,缔造了一个信徒众多的浪漫传奇。迪士尼童话是一个典型的标志,公主的自我实现需要通过王子的救赎完成,浪漫爱的成功预示着作为女人的成功。社会鼓励每一个女性将自己想象为公主,但公主必须是美丽的、纤细的,花容月貌是一封进入爱情世界的推荐信,入场之后考验收放自如的能力:既要强大到为家庭献身、又要软弱到不遮掩家夫的光芒——浪漫的糖衣之下,是身为“他者”的本质。对男人而言,主体性在爱情的独裁主权中得到保留,雄性气质被教育为钝感、强壮和专断,男人过多的情绪表达和自我披露被视为软弱。差距甚远的错位培养,让亲密关系中的信息解码需要迈过一座结构性的海峡。

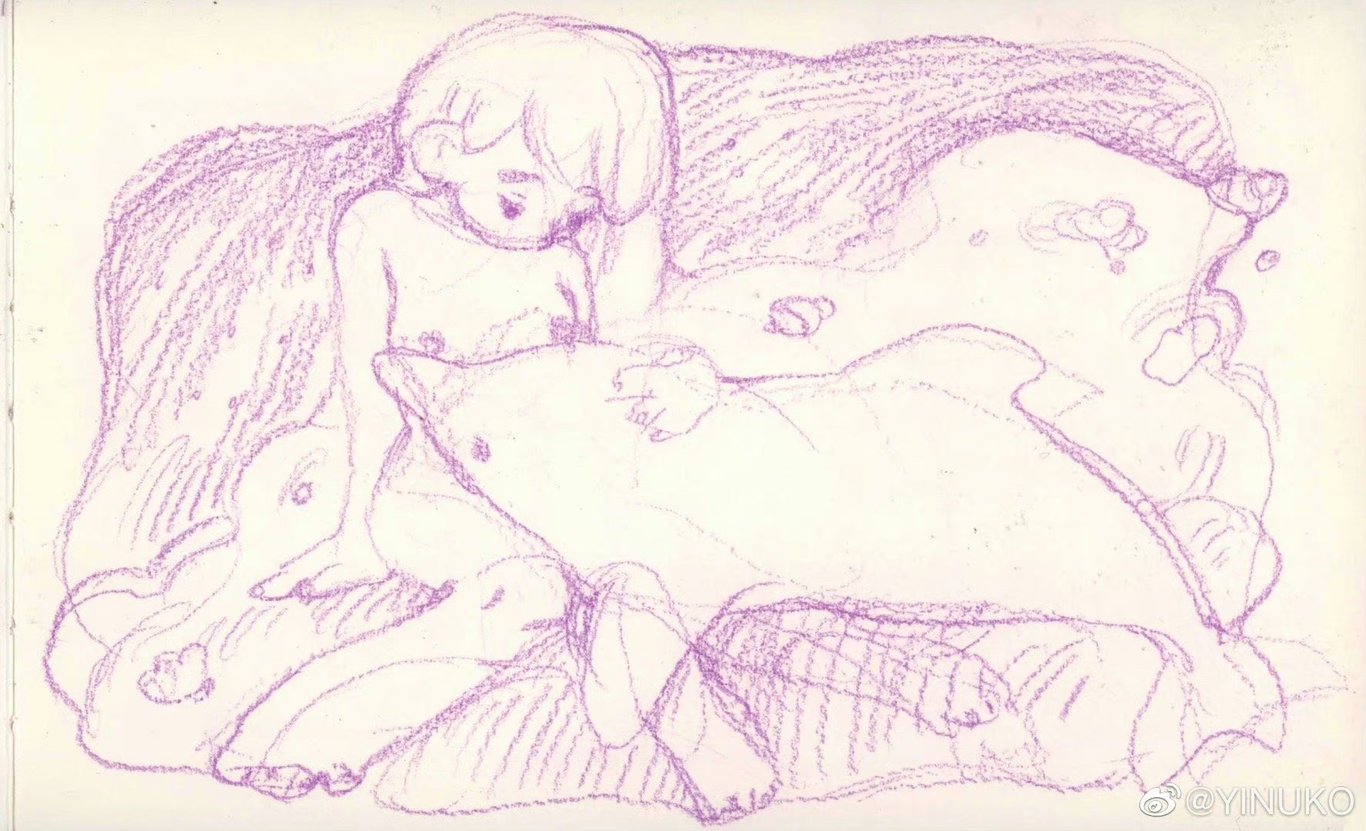

诚实地说,升入大学后,开放包容的氛围和我所就读的人文社科专业改变了我很多。我在大陆所经历的基础教育是以严格的考试目的为导向的,最明显的特征就是评价标准单一、竞争思维严重。成绩单像一张审判书,学生需要把自我的价值建立在分数上,学会压抑独特的个性和混乱的思想。“社会达尔文主义”弥漫在每一个中学,个体身份和背景被抛之脑后,亲密和性成为避而不谈的禁忌。如今,高中毕业已逾四年,我终于能够真诚地面对身体和身份,尊重自己作为“人”本身的需求。在社会的不断建构中,性别是流动的,其实人类本身也是流动的。以人类心灵出发所创造出来的一切,其意义存在且只能存在于人类心灵存在的时候。《忧郁的热带》是我对社会科学产生兴趣的启蒙书籍,事实正如书中所写,“然而我存在。我当然不是以一个个体的身份存在,囚为就这方面而言,我只不过是一个赌注与战场,一个永远处于危险之中的赌注与战场,只不过是一个社会,由我脑袋中数以亿万计的神经细胞所组成的社会,与我的身体这个机械人两者之间斗争的赌注与战场”。

在人类学的观点中,人是生物和社会的复合体,由天然属性和后天的文化经验共同塑造。而我的塑造很多时候就是在漫长的社会迁徙之旅中进行的。“迁徙”是迄今以来我成长中的一个重要关键词。由于升学,我早早便离开了家乡,去到了其他的几个遥远的城市。现在看来,整个迁徙的过程,呼吸、休憩、流浪,愈发感到自我认同的价值,以及现代文明对于人的影响。我开始学会反思、拥抱我的性别与身份。我想,一颗柔软而有力量的心能给人以家的归属感。海伦·麦克唐纳在《在黄昏起飞》中写,“家可以随身携带,不只是一个固定地点。或许就是鸟儿将这想法传授给我,或是它们带我抵达此处”。在野外,一个晴朗涼爽、万里無云的秋日下午,我曾目睹过一排游隼倚著天际划过。它们叫声尖锐、略微沙哑,斜斜穿过倾泻而下的日光飞行,让我感到一种遥远的相似性。