公共物品去哪兒

引言

以太坊社區中,Public Goods(公共物品)與 Commons(共有地,Web3 社區常譯為“公地”,此處選擇的中譯出自張佩國的論文《“共有地”的制度發明》)是一對親密又讓人迷惑的詞語,有時它們被區分開。這篇文章中,我從“公共物品”在以太坊社區中的模糊性和給很多人帶來的困惑出發,提出了這幾個問題:

以太坊社區中關於“公共物品”的討論是誰在什麼時候提起的,社區對它的採用又是怎樣發展演變的?

為什麼“公共物品”會成為以太坊中流行的模因?

公共物品和共有地分別是什麼,它們之間的區別和相似性又是什麼?

我的結論是,對“公共物品”概念的不滿,很大程度上是因為經濟學是以太坊社區最常用的語言,但這種高度形式化的語言和內嵌在主流經濟學理論中的假設和以太坊社區的文化合法性(至少對於關注“公共物品”的人)有內在的緊張。在這個意義上,對於“公共物品”和“共有地”的討論表明我們需要非正式的制度、活躍的具有包容性的社區、對於日常實踐中的去中心化的保護。預兆性是我們的代幣。

這篇文章是關於上面的問題和我的思考。在此之後我不想定義“公共物品”和“共有地”,但想提出更好的問題,也想打開對話,以便我們形成共識,更加了解要一起去哪兒,如何去那兒。

這篇文章起源於我參與寫作《Web3 公共物品報告》,於 Kay 在 Uncommons 社區發起的第一期“生肉學校(RAW School)”裡醞釀和完成。近期一邊修改一邊發到 LXDAO 論壇上,收到良多反饋,並經 LXDAO 發佈在相關平臺上。謝謝整個過程中大家的幫助。

與公共物品(Public goods)相比,共有地(Commons)不是更合適的術語嗎?

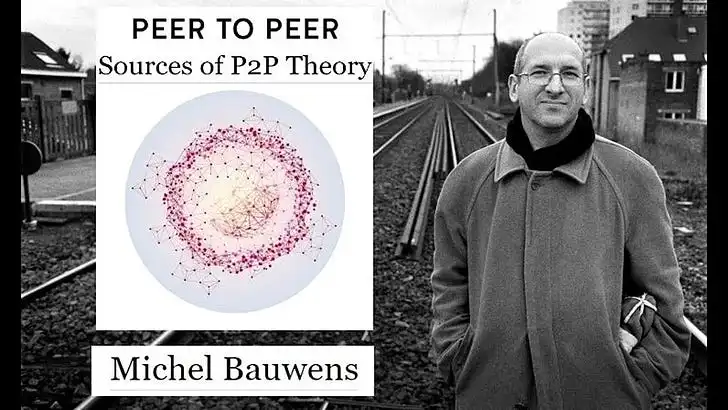

我想先引用 Michel Bauwens 的一條推文[1]:

我一直對以太坊和區塊鏈社區使用”公共物品(Public goods)”一詞感到困惑。它們顯然不是來自公共部門(Public sector)的物品,在我看來,它們實際上是“共有地(Commons)”。有人知道為什麼選擇這個術語嗎?

在評論中,Bauwens 進一步闡釋了他對物品的三個分類:(1)由市場提供的“私人物品(Private goods)”;(2)國家和類似國家的公共機構提供的”公共物品”;以及(3)由在地社區集體管理的“共有地”。

從 Bauwens 的框架出發,進一步的問題是:以太坊是由大眾自發形成的社區所創建和維護,而以太坊實際上也沒有提供國家通常提供的“公共物品”(公共教育、醫療、國防等等),因此它顯然是“共有地”;但為什麼人們選擇使用“公共物品”這個術語,而不是“共有地/共有地物品(Commons/Common goods)”?

模糊,但被廣泛接受的公共物品

在這條推文下,以太坊中一些有名的“公共物品”倡導者進行了評論,但沒有合適的答案。

Kevin Owocki 的評論從非排他性和非競爭性的角度出發去判斷公共物品:

我認為,對於任何使用以太坊的人來說,網絡安全 + 客戶端開發(network security + client development)團隊的軟件輸出等都是公共產品,例如,它們以非競爭/非排他(non rivalrous/non excludable)的方式使網絡的所有用戶/讀者受益[2]。

可是,“所有用戶/讀者”指的是那些能夠自由接觸全球互聯網的用戶,並且錢包裡有以太幣(至少目前而言),而那些網速受限甚至無法連接網絡的人群呢?

我們可以說,非排他性和非競爭性並不是絕對的,而是一個連續光譜。那麼,到什麼程度某個物品可以被看作是公共物品呢?

Trenton Van Epps 同意 Bauwens 對於公共物品和共有地的區分,並認為以太坊協議層是社區自我管理的共有地。但他也沒有回答為什麼“公共物品”在以太坊社區中的廣泛使用:

我同意!與外部參與者提供的公共物品相比,底層軟件更接近於自我組織的共有地,參見 @ProtocolGuild 中的一些工作[3]。

當時我也剛剛參與了一項以“公共物品”為主題的寫作《Web3 公共物品生態研究報告》[4],“什麼是公共物品”是我們在開始寫作時就在思考的問題,後面寫作過程發生的爭吵中也總是繞不開這個問題。

此外,志在以太坊社區建設”公共物品” 的 LXDAO 論壇中也不時會看到這個問題[5]。

在社交媒體上,我也會不時看到一些與“公共物品”有關的擔憂,如 Martin Köppelmann 的評論。

這種模式在加密貨幣中屢見不鮮——在“公益”/“非營利”(the "public good"/"non-profit")的標籤下獲得大量善意和動力,但在成功後卻將其轉變為常規的營利項目。但更微妙的是——我們甚至不清楚公共物品有多可取。例如,如果 Uniswap 仍然是一個由以太坊基金會資助的公共物品項目,那麼 Univ3 是否會出現就不得而知了。或者另一個例子:儘管我很喜歡維基百科,但我認為它在過去 10 年中幾乎沒有進步。如果它有某種商業模式,也許今天會好得多[6]。

依據眼見的零散表達和個人感覺,我以為以太坊社區中對“公共物品”概念的常見困惑可以分為兩類,如果你也有些共鳴,那就太好了:

對“公共物品”的一般性理解太過寬泛,以至於”公共物品“一詞所傳達的意義相當模糊,或者說分辨率很低,讓我們很難去分別什麼是公共物品,什麼不是;

當前許多所謂的“公共物品”在以太坊社區中並沒有什麼正統性。

第一個困惑與定義有關:在以太坊社區中,“公共物品”這個概念自相矛盾——非競爭性、非排他性;但也沒有這樣的物品。以典型的公共物品——國防——為例:某個國家的國防對於自己的國民來說是公共物品,但對其它國家也許是公共惡品。理解這個矛盾的一個視角是,在非競爭性非排他性框架誕生的 1950 年代,物品通常不會超越國族的邊界。而我們今天所處的(新自由主義)經濟全球化時代已經有了很大變化。

在學術界(這個術語通常可以追溯到 1954 年塞繆爾森的文章),這個定義從一開始就有爭議。Michael Pickhardt 追溯過從薩繆爾森開始的“公共物品”概念的演變。我們可以看到,在這篇文章發表的第二年(1955),在其它學者的回應下塞繆爾森修改了原始框架,承認許多政府活動旨在提供介於公共與私人之間的物品(非排他性與非競爭性的建模距離現實太過遙遠!)[7]。

在 Michael Pickhardt 的敘述中,此後對於“公共物品”的定義,經濟學家基本上走了兩條路:一條是從制度角度看待公共物品,認為公共物品本身並沒有某種本質性的特徵,而是由制度所建構的(在這裡我把制度理解為集體性的人類行動過程和結構)。簡單來說,人們一起決定了什麼是公共物品,什麼不是,例如醫療、教育在某些制度下應當被全部免費提供,在一些制度環境中被看作是可被私有化的服務。另一條路則沿用非競爭性和非排他性的框架,但將公共物品放在一個從純粹私人物品到純粹公共物品(承認了這兩種物品基本上都不存在)的漸變光譜上。

在以太坊中,對公共物品理解的模糊與經濟激勵(以太坊生態的大量資助項目)結合後,“公共物品”成了一個模因:它太寬泛了,因而允許具有不同動機的組織和個人將其作為“敘事”,參與各個資助的競爭或吸引投資。那麼,我們可以想象,一些項目可能聲稱自己是“公共物品”,但只是為了積累個人資本或為了追求小群體的利益,這導致了上面提到的第二個問題:正統性。如 Trenton Van Epps 所說:

在某些情況下,這個術語可以指代對一群非常狹窄的“公眾”有益的物品,或者是在其他地方尋求利潤的產品,或者是一個騙局[8]。

按照 Vitalik Buterin 的說法,正統性(Legitimacy)是一種“更高層次的接納”[9]。更高層次意味著這是集體的,不是某個個人的接受,而是一種社會規範。我能理解一些 Buidler 的不適——“不純粹的公共物品”這個類別太寬泛,他們也真的不想將自己在做的事情與其他一些“公共物品”項目放在同一類別中。

但我們對公共物品有一種集體性的期待,對嗎?在以太坊社區中它也許不像“去中心化”那樣明確,但我認為我們可以達成某種最廣泛的共識,否則就不會有這麼些人(也許包括你)對“公共物品”的使用感到不適,而我們需要在社區中進行公開的、彼此尊重的對話,以建立這種共識。

這是這篇文章的目的:我試圖為那些對這個術語以及它所指代的對象感到困惑的人進行些一些澄清,提出一些問題,並希望能夠開啟一場對話。如果我們對“公共物品”有了更清晰的理解和共識,我們也會更瞭解要一起去向哪裡,思考要一起如何行動。

談到公共物品時,以太坊社區在談論什麼

下面我想進一步闡述以太坊社區為何選擇使用“公共物品”這個術語,以及為什麼現在我們中的一些人會對這個術語感到困惑。

起初我感興趣的一個問題是:尋找是誰(在以太坊社區或 Web3 領域)首先提出這個概念,以及對這個概念的採用是如何發展的。

在 Web3,誰最早關注公共物品?

Vitalik 在 2014 年初的一篇文章——《市場、制度與貨幣:社會性激勵的新方法》[10]——是我能找到的最早與“公共物品”相關的論述(Paul Dylan-Ennis、Donncha Kavanagh 和 Luis Araujo 在最近的一篇文章中同樣追溯到這篇文章)[11]。在文章裡 Vitalik 識別了三種社會性激勵的方式——市場、機構和貨幣。在他的概念中,比特幣等加密貨幣可以被用來創造性地提供公共物品,但並不帶有權力集中的缺陷(它們是政治去中心化的):

……在這種情況下,我們有一種貨幣,其鑄幣稅直接用於資助公共產品,也就是比特幣網絡自身的安全。這一點的重要性被大大低估;此處有一個激勵過程,它既去中心化,不需要權威或控制,也生產公共物品,而所有這些都來自於人們在使用比特幣作為交換媒介和價值儲藏手段時以某種方式產生的、以太般的(Ethereal)“虛幻價值”。

以太坊社區中,公共物品的第一個正式定義

這篇文章並沒有說什麼是公共物品。在 2018 年發佈的《為公共物品融資的靈活設計》一文中[12],我看到了以太坊社區中對“公共物品”最早的正式描述。這同時也許是以太坊中關於公共物品資助最重要的文獻——它發明了二次方資助機制,這是 Gitcoin Grants 的理論基礎,自 2019 年以來,Gitcoin Grants 是公共物品資助領域的明星,幫助“公共物品”成為一種趨勢。

在這篇文章中,Vitalik Buterin、Glen Weyl 和 Zoe Hitzig 這樣定義公共物品:

政治經濟學中最基本的問題之一被稱為‘搭便車’、‘集體行動’或‘公共物品’問題;我們將使用‘公共物品’一詞。這些術語都指的是個人可以或確實從共享資源和共享投資中獲得益處,而這些益處可能比他們對這些資源作出的個人貢獻更有價值。由於排除他人訪問的成本或者因此帶來的效率低下,這類物品無法被有效定價。我們所說的‘公共物品’是指任何收益遞增的活動,即為該活動收取的社會效率價格(邊際成本)顯著低於創造該物品的平均成本。

這裡,公共物品被非常技術性和形式化的經濟學語言定義,然後作者們賦予了公共物品一個重要角色:它是人類文明的核心。

從更廣泛的角度看,公共物品是人類繁榮的核心。正是因為整體大於部分之和,公民社會才得以維持。現代經濟思想越來越強調收益遞增的中心地位,特別是通過對創新和知識的投資來促進發展,這始於 Romer(1986 年)的工作。正如關於集聚和空間經濟學的爆炸性文獻所強調的那樣,如果沒有收益遞增,創造了中產階級(即布爾喬亞)和公民概念的城市就不可能存在。然而,儘管如此重要,經典的資本主義對這些活動的處置卻差強人意。因為如果每個個體都自私行事,那麼他就只會考慮自己獲得的利益,而不會考慮所有其他個體獲得的利益,因此與理想的情況不同,融資水平不會隨著受益個體的增加而增加。

對於 Glen Weyl 來說,“公共物品”實際上是收益遞增問題,這既是人類繁榮的核心,也是當前的機構們最主要的意識形態——新自由主義——失敗的根本原因。收益遞增的概念在這裡很寬泛,在另一篇文章裡,他對收益遞增的表述近似於大白話——“即在某些情況下,許多人或生產單位集體所能實現的成果,遠超他們單獨行動所能達到的總和。通俗地說,就是整體大於部分之和的任何情況[13]。”這也是 Radicalxchange 運動想要改變的[14],以及他為何不是資本主義者[15]。

對於 Vitalik,公共物品的重要性也遠遠超出了以太坊本身,儘管它對於以太坊確實非常重要。在發佈二次方融資論文之前,他也在自己的博客上發佈與公共物品機制設計相關的內容[16],並已經表明自己並非一個無條件支持自由市場、新古典經濟學意義上的“自由主義者”:

然而,市場是由社會建構的,因為市場依賴於由社會建構的產權,而市場和產權可以有許多不同的建構方式,其中有些方式尚未被探索,但有可能比我們今天所擁有的要好得多。與教條主義的自由主義者相反,自由是一個高維的設計空間。

……我也有更廣泛的興趣,其中一個主要興趣就是利用經濟學和機制設計來建立更加開放、自由、平等和高效的人類合作體系,包括改進或取代當今的企業和政府。

頑固的非競爭性與非排他性

但我沒有發現他在其他地方用“收益遞增”去定義公共物品。在 2022 年的另一篇文章中[17],Vitalik 這樣描述“公共物品”:

在任何大規模生態系統中,公共物品都是一個非常重要的話題,但它往往出人意料地難以定義。有經濟學定義下的公共物品——非排他性和非競爭性,這兩個結合在一起的技術性術語意味著通過私人財產和基於市場的手段很難提供這些物品。有一個由普通人定義的公共物品:‘對公眾有益的任何事物’。還有一個民主愛好者的定義:其中包含決策的公眾參與。但更重要的是,幾乎在任何具體的情況下,當非排他性和非競爭性的抽象公共物品與現實世界互動時,會有各種需要被區別對待的、微妙的邊緣情況。公園是公共物品。但如果你收取 5 美元的入場費呢?如果你通過拍賣在公園中央廣場樹立獲勝者雕像的權利來為其提供資金呢?如果它由一個有著部分利他動機的億萬富翁維護,這個億萬富翁享受著對公園的私人使用,並圍繞其私人使用去設計公園,但仍然開放給任何人參觀呢?

同樣非常寬泛。這篇文章似乎在處理這個問題:對於以太坊來說,什麼是公共物品(答案是,基本上沒有純粹的公共物品)。在文章中,Vitalik 採用了一種名為收入-邪惡曲線的思維模型來決定“混合公共物品”的資助優先級。非競爭性和非排他性在這個模型中被作為重要的參考標準。他很明顯將其放在一個漸進的光譜上,在此基礎上提出了一種去判斷資助什麼物品的思維框架。這在一定程度上能夠解決“如果公共物品是在一個漸變的光譜上,那麼什麼樣的物品算是公共物品”這個問題,但可惜這個框架並沒那麼常被提及。

在其他時候,我也經常看到以太坊社區中或多或少地用非競爭性和非排他性去解釋公共物品。總的來說,我認為“公共物品網絡(Public Goods Network)”網站上的描述可能表達了社區中的某種共識[18]:

根據定義,公共物品是指本質上不可排他且非競爭性的商品或服務。想想社區裡的公園、我們呼吸的空氣、開源軟件等。我們現在正處於各個具體的社區去決定什麼構成了公共物品的階段,各種定義正不斷湧現。

在上述與公共物品有關的表述中,只有二次方資助的原論文清晰地界定了什麼是公共物品。但這是一個非常形式化的界定,作者也沒有給予進一步的細節,最終這個定義在以太坊社區中基本無人提及。

在以太坊社區中談論公共物品時,非排他性與非競爭性是最常被使用的框架。對於它,有時人們感到困惑,其他時候我們會去調整一下:非競爭性和非排他性不是兩個完全對立或者極化的描述,而是一個光譜,我們所說的大多數“公共物品”都具有某種程度的非競爭性和非排他性。這些是混合的、不純粹的公共物品,但仍然是公共物品。

為什麼是呢?通常語焉不詳(或者說沒有人去問這個問題),我們好像也接受了這種模糊性。

為什麼公共物品在以太坊中流行

上文追溯了“公共物品”在以太坊社區中被如何定義,下面我想從三個角度去理解為什麼“公共物品”這個詞被以太坊社區廣泛使用。

去中心化:元公共物品

收益-邪惡曲線是關於我們應該資助誰(資源分配)的思考工具;二次方融資也是;回溯性公共物品資助也是。

二次方資助增強了小額資助者的話語權,回溯性公共物品也有著公開的資助標準。

這些思考或實踐的特點都是,它們為我們提供了一些思考的工具,協助去判斷什麼是公共物品,什麼不是,以協助我們去更好地分配資源。

與傳統慈善組織使用資金的方式不同的是,這整個過程都在公眾的視線下發生,任何人都可以參與,而錢多者並不會獲得更多的決定權。是否是公共物品並不重要,誰決定的最為重要。如果說以太坊中公共物品的首要滿足條件,那就是權力/政治的去中心化。因此,對概念產生爭議,也是一種幸福,對嗎?什麼是公共物品,什麼不是,也許是會一直得到關注和打量的問題。

但沒有絕對正確的定義不代表什麼都可以是公共物品。在去中心化的開放式生態中,仍然需要文化去凝聚(封閉)一些東西,比如“公共物品”這個概念本身,比如“可信中立”。封閉產生意義。就如在政治和架構上去中心化的以太坊,在邏輯上是中心化的。開放與封閉是我們所追求的事物的兩面。

既然我覺得需要通過對話來澄清什麼是公共物品,那就先表達自己的想法:我們大概很少聽過(我沒有聽到過)有人將公共物品與盈利放在一起談論,而是更多地談到公共物品的“可持續性”(這是 LXDAO 最重要的願景)。什麼是可持續性?我的理解是,它意味著公共物品能夠在經濟上可持續,但同時要求它不是剝削性的、利潤驅動的。單純的財富積累在這裡沒有正統性。

當下,我們可能不太清楚什麼是對的,但總會覺得有些事情是錯的,不應該發生在“公共物品”的領域,儘管它們在“正常”市場中被允許。畢竟,正是因為“正常”的市場條件只會帶來“公地悲劇”,我們才會去討論“公共物品”的問題,以應對市場帶來的負外部性。

激勵下的“公共物品”泡沫

上面說到,這個概念的模糊性與為公共物品建立的新需求(以二次方資助為代表的機制及其實現),激勵著社區創造和假裝創造“公共物品”。

資助在它能做的事情上會做的很好,但也許正是對公共物品的資助讓公共物品不再存在。也就是說,對“公共物品”的資助建基於理性經濟人的假設和制度設置——每個人只關心自己的經濟利益,在收益高於成本的時候行動,導致公共物品的供給不足。然後我們有了“公共物品”問題。

而這與制度變遷分不開:“公共物品理論”的提出與當時戰後的福利國家政策密切相關,而國家提供公共物品的方案在 1970 年代之後逐漸沒落 [1],小政府成為正統,財政預算減少,曾經的公有機構(如大學)逐漸私有化,這則是我們面臨的現狀。“共有地”研究就在這個時期興起。在對共有地研究的梳理中,Locher 將奧斯特羅姆的作品放置於更廣泛的關於戰後第三世界發展的研究中,國家(福利國家制度)和市場(公地悲劇)主導了這一階段的討論。在 1970 年代,發展人類學關注當地社區對於資源管理的有效性,挑戰了這兩種主流假設。在 1980 年代,西方社會逐漸轉向新自由主義的經濟政策和意識形態(我在這裡簡單理解新自由主義:政府支出的減少、公共機構如大學和醫院的私有化、以及對個體責任的強調等等。用撒切爾夫人的一句話來說:“根本沒有社會這種東西。只有單個的男女和家庭 [2]。” ),國家對公共物品的提供減少,然而公共物品的問題並沒有得到解決。以奧斯特羅姆為代表的共有地研究在這個背景下興起。也正是在這個時期,公共物品問題成為整個社會的責任,然而按照新自由主義的設計,”根本沒有社會這種東西”。私有化成為新時代的通行證。

區塊鏈中公共物品資助的解法是為公共物品構建了一個市場——有一筆錢專門用來激勵公共物品的生產。在這些資助設計中最激進的一點是,擁有更多錢的捐贈者並不意味著擁有更大的話語權。但很容易想到,理性的經濟人會受到自利的驅動從而去生產公共物品。這時我們再一次進入經濟人的夢境中——做出大家認可的公共物品的人得到經濟激勵,公共物品開始有利可圖,於是公共物品的供給方增加了,你看到各種各樣自稱是公共物品的項目,然而又不太想與他們為伍,因為它們可能是個騙局,或者更像是用來傍身和抬高身價的漂亮說法。然後我們需要應對各種各樣的作弊行為,如創建大量假帳號去投票的(但完全符合經濟理性)女巫攻擊。

有需求,供給就上來了,同時也會出現各種各樣逐利的行為。這確實挺讓人懊惱,“公共物品”的意義隨著對它的激勵的增加而迅速腐敗。改變術語會阻止這種情況發生嗎?我同意 Scott Moore:

遺憾的是,當任何一個術語被廣泛使用時,它總是會被消解,達到一種語義超載的程度;我不知道是否有人找到了防止這種情況的方法 [3]。

儘管如此,“公共物品”的泡沫越變越大,它受到的關注也越來越大。

以太坊精神:建造公共基礎設施

以太坊沒有所有者。它需要資金來維持和發展自己。這是讓 Vitalik 等人一直以來為公共物品資助鼓與呼的現實理由:為作為公共基礎設施的以太坊底層協議的維護和開發提供資金。

自以太坊誕生,這種焦慮和緊迫感就伴隨著它。在 Laura Shin 的《加密狂熱者:理想主義、貪婪、謊言與首個大規模加密貨幣熱潮的製造》(The cryptopians : idealism, greed, lies, and the making of the first big cryptocurrency craze)中我讀到,在以太坊早期,Vitalik 等人決定將以太坊看作非營利組織,並付出了巨大努力以擺脫對以太坊的資本化嘗試。但也許因此,以太坊的早期發展面臨著資金短缺的問題,以太坊基金會甚至因資金不足而面臨關停 [4]。

2016 年的 The DAO 成立的部分動機也是通過社區集資去資助社區想要資助的任何事物,而不讓資本主導決策。在 2019 年回顧 The DAO 黑客事件時,Cristoph Jentzch 的態度是:

Jentzch 認為,The DAO 黑客事件最糟糕的結果之一,就是將加密貨幣的融資模式從集體組織轉向了直接面向投資者的 ICO 銷售。Jentzch 說:The DAO 證明了你可以在鏈上籌集資金,但後來它崩潰了,讓尋求資金的項目空手而歸。”更廣泛地說,Jentzch 對催生 The DAO 的更廣泛精神的衰落感到遺憾。“當時以太坊的精神,我們看待世界的遠見卓識:這與早期的比特幣玩家非常相似,”他現在說。“我們仍然擁有一些,但也失去了一些。我們還沒有實現當年構建真正去中心化應用的願景。如今,在智能合約安全方面,我們的情況要好得多。我們不應該羞於再次嘗試大的事情 [5]。”

The DAO 很像是如今公共物品資助協議的先驅,它的嘗試戲劇性地結束。在 2019 年的熊市中,MolochDAO 出現,它延續了 The DAO 的動機,但決定優先考慮安全,儘可能少地寫代碼,做一個“最小可行的” DAO。在白皮書中,Moloch DAO 的目標是為以太坊公共基礎設施建設提供資金,也就是 Eth 2.0 的開發工作。在隨即而來的牛市中,伴隨 DeFi,DAO 成了主要敘事之一,DAO 的數量井噴。有理由相信,頭幾個 DAO 的理念與實踐對後來 DAO 的普遍運作模式和傾向性的影響一直綿延:

很多 DAO 直接使用 Moloch 協議(智能合約) [6],如最近迭代的 Protocol Guild,它也使用了 Moloch V3 合約進行鏈上治理 [7]。

在 2023 年裡斯本的 Pragma 會議上,DAO 不再新鮮,深度參與 Gitcoin DAO,經歷過激昂與疲憊,最終選擇離開的 Simona Pop 回顧了她的經歷 [8],她提醒我們:在 DAO 中我們是與別人一起工作,而不是為別人工作,以及 DAO 最初的願景是多樣化價值觀。

在一項正在進行的研究中(《Web3 中的章程》,Constitutions of Web3) [9],Metagov 的研究者們分析了 19 份 DAO 的白皮書,發現 DAO“經常將項目活動的預期受益者描述為全人類”,儘管在實際項目中可能會排除某些群體。

LXDAO 是否也繼承了 DAO 的整體願景的一部分,或者在創造這個願景的某個變體?LXDAO 在某種程度上是以太坊“無限花園”的分形——它不想成為終端產品,而是想成為建設者集體的棲息地,讓那些看到和在意個體與其他人以及物質環境之間千絲萬縷聯繫的想法開花結果。

以太坊的這一面被許多作者分析,並將其對公共物品的資助或提供和維護基礎設施視為以太坊的願景。當然,以太坊沒有一份繪製好的地圖,但我大概可以說“提供公共物品”是以太坊的文化想象的一部分。那麼,為各自綻放的公共物品提供基礎設施,大概是公共物品中最重要的一部分,這也是(我眼中)以太坊的精神。

很喜歡無限花園的意象——以太坊自身已是一個花園,同時它允許其它的花園或鮮花“寄生”在自己身上,索取的同時也在給予,這與經濟學的稀缺性邏輯完全相反。在經濟激勵之外,這種文化上的正統性解釋了在以太坊中,為什麼“公共物品”會是如此流行的模因。

人類也是道德動物,漫天亂飛的“XX 朋克”除了姿態,也包含期待。以太坊的期待是成為公共基礎設施。

公共物品和共有地,它們不一樣

在 Web3 領域,與 Commons 最相關的兩個思想家模因可能是埃莉諾·奧斯特羅姆和 Michel Bauwens。前者的作品受到“公共物品”的旗手們廣泛推崇(從 Moloch DAO 的白皮書,到受其影響而成立的 Commons Stack),後者則是“基於共有地的大眾生產(Commons Based Peer Production, CBPP)”運動的主要推動者和思想家,與在地政府和政策制定者直接合作進行城市改革,與學者合作發展大眾生產(Peer Production)理論,並在加密領域繼續身體力行,推動 CBPP。

Commons 與 CBPP

我想先闡述一下 Commons 和 CBPP 理論之間的關係。

我將 CBPP 看作是 Commons 理論的一個子類。Yochai Benkler 在其 2002 年的文章《科斯的企鵝,或 Linux 與公司的本質》 [10](Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm) [11]首次提出 CBPP,從標題中可以看到,與 Commons 所包含的廣泛思想不同(除了奧斯特羅姆特別關注的作為資源的共有地;還有將“共有地”理論激進化,作為對資本主義的抵抗與替代的思想,如哈特和內格里的 “The Common”),CBPP 一開始的關注對象就是自由與開源軟件中的生產模式。

《大眾生產手冊》(Handbook of Peer Production)的第七章將 Yochai Benkler 和 Michel Bauwens 看作 CBPP 的兩位“先知和倡導者”,並介紹了 CBPP 理論的發展過程 [12]:

1990 年代 Linux 在開源軟件運動中的聲量以及《大教堂與集市》對開源運動的描述產生的巨大影響力孕育了 CBPP 理論。開源運動中迥異於公司的治理模式、產權、與協作關係,以及超越“教堂建造者”們的創造力和生產力,讓敏銳的學者和社會行動者們看到超越和替代資本主義的可能性。在 2000 年代,開源軟件社區帶來的新火種點燃了相關學術機構和社會組織的發展,這場運動也走出開源社區,走入對 CBPP 作為一種新生產模式的探索。

誠然,CBPP 是否足以顛覆現有的提取性機構,這一點還有待歷史展開。但具有代表性的事件如 Michel Bauwens 與厄瓜多爾和比利時當地政府合作的“共有地過渡計劃(Commons Transition Plan)”,已經證明了 CBPP 能夠影響實際政策。

回到共有地。對共有地的理解曾被歸納為四個角度:資源、產權、制度/關係、過程/實踐。

我在這裡將前三者看作是作為名詞的、靜態的“共有地”,這時它被看作具有競爭性但難以排他的資源以及對這種資源的集體管理制度(以埃莉諾·奧斯特羅姆的作品為代表)。我將第四個角度看作是作為動詞的、動態的“共有地”。(Commoning),永遠在流動,在實踐中被不斷地生產和再生產,換句話說,如果沒有參與對於共有地的共同管理和照料過程,就不會存在作為物或資源的共有地。這兩種應當被看作是“共有地”的不同面向,而非彼此排他。

在試圖理解區塊鏈背景下的“共有地”一詞時,我想專注於對共有地的不同定義中廣泛存在的兩個要素,先忽略其細微差別,以便區分”共有地“和”公共物品”兩個概念。如上所述,“共有地”既是名詞也是動詞(共同管理、共同生產的過程),涵蓋了共有資源及對其治理。

從“名詞”的角度來看,共有地是共享的資源(如草地、或者吃草的牛),不是最終的消費品,更像是基礎設施。它既是生產性的,也是消費性的。”共有地“的價值不限於其標價(交換價值),還包括在生產和再生產共有地資源和社區的整個過程中所付出的勞動(交換價值之外的價值),而不僅僅是最終的“物品”。

從“動詞”的角度來看,共有地是一個集體過程,是自下而上共同生產和共同管理的動態過程。不是政府會提供的、魔法般的“公共物品”。

因此,”共有地“首先關注交換價值之外的價值。它將生產的過程而非最終的物品放在首位。換句話說,集體中的生產關係比它能生產出什麼更加重要。而當我們提到“公共物品“時,通常指的是集體性的消費品,它們已經是“物”,被自利導向的經濟人消費,這種物品的消費為社會帶來的滿足大於(常常是遠大於)所有理性個體付出成本之和。

建造與建模

這兩個方面——交換價值之外的價值、和生產與維護物品的社會過程與社會關係——在公共物品的話語中被忽略了。

在 2018 年的引入二次方資助機制的那篇論文中,結尾部分作者們展示了五個用例,是關於如何資助公共物品,而沒有一個是關於如何生產公共物品。比如一個新聞機構如何生產新聞(如果它們從這種機制中獲得了資金)?當然,這不是那篇論文的目標;然而,這樣關注於形式和量化的內容仍然主導著“公共物品”的討論。即使在當下,我們所探討的大多還是資助機制,以及對優化這種機制的偏執。這很有限,因為同時我們也能看到關於區塊鏈如何為鏈下世界帶來正向影響的、蔓延的焦慮。與將一切“上鍊”相反,是時候”下鏈”了,Web3 已不再新鮮 [13]。

我們不關注生產關係和過程,太想獲得結果;我們對價值的理解和認可,無論是被迫還是主動,總是與價格相等。我不會說我們不需要錢,只需要美德。但我們需要對人類行為的更準確細緻的理解:人的動機千變萬化,理性算計只是其中一種。而在很多時候,利他不是一種美德,利他也是我們人性的一部分潛能。

這一切的後果是:我們不知道該如何創造“公共物品”。當 Rune Christensen [14] 和 Simona Pop 各自表達對 DAO 的治理的擔憂時(她們分別來自可能是兩個最成功的 DAO:MakerDAO 和 GitcoinDAO),也是在擔心一個充滿對話、活躍的、協商的民主過程變成呆板的、形式化的、官僚化的表演。

即使在以 Commons 為名並深受奧斯特羅姆思想影響的 Commons Stack, ”共有地“仍然有自己的挑戰 [15]——如網絡社區有數百人,但網絡會議中只有兩打人左右會進行討論和議題設定;採用多中心的方式以促進大規模的民主,但卻忽視了各個中心之間的權力不平等;提前設計的機制與假設總被實踐沖垮(去情境化的數學與經濟學語言具有擴展性,實際操作中卻全是情境;經濟學主義的普適假設撞上的是人類境況的地方性和多元性),正如由智能合約管理或”自動化在中心,人在邊緣“的 DAO 在很大程度上已被證明只是一種神話。這些都讓我想起來 Vitalik 在《我的童年走向終結》中所總結的 [16]:

我之前寫過的關於我思想的一個變化是,與十年前相比,我的思想涉及的經濟學更少。這種轉變的主要原因是,在我加密生涯的前五年中,我花了很大一部分時間試圖發明數學上可證明的最優治理機制,最終我發現了一些基本不可能的結果,這些結果使我清楚地知道 :

(i) 我正在尋找的東西是不可能的;

(ii) 在實踐中決定現存有缺陷的系統成功與否的最重要變量(往往是參與者子群體之間的協調程度,但也包括我們經常將其簡化為“文化”的其他因素)是我甚至未曾建模的變量。

一方面我們需要更好的理論去理解人(不如從超越主流的經濟學開始),另一方面我們需要在設計的複雜性與使用的簡明之間找到更好的平衡。建造(Building)的過程總是難以被建模(Modeling),但現實不會為此感到抱歉,理論可以。

區分

如上所述,我現在想對這兩個概念在以太坊社區中的意涵進行簡單區分:

“共有地”的概念是過程導向的,關注“物品”生產與消費的過程;而“公共物品”則是結果導向的,關注消費物本身。

“共有地”意識到不同的“地方”也許存在著本質的不同——人們如何看待這個世界,認為什麼是重要的或者有價值的,等等。“共有地”要求首先承認和尊重多元宇宙們間的不同,並盡力創造溝通的渠道促進彼此間的理解,以此來自下而上地生產、管理、和分配共同資源;而“公共物品”則從主流經濟學的假設出發,用數學語言設計“最優”的機制和工具,從而自上而下地達到資源的最優分配以及“公共物品”的偏好揭示和供給。過程常常被“黑箱化”,高度形式化的語言也常常讓大眾難以理解和參與,但這也讓“公共物品”的機制具有可擴展性和普遍性。

相似性

概念的區分可能會很明確,但最終使用概念的人都在一個共同的、更大的過程之中。就像有時候曾經以為永遠不能理解的,卻最終理解了;曾經肝膽相照的,也許後來形同陌路。當我們使用概念時,我們的使用也許會鞏固它,也許會分叉它。在對“共有地”和“公共物品”的使用進行歸納時,我看到了這兩個概念在使用過程中所呈現的區別;也同樣看到使用它們的人所表達的一致的東西。下面描述的是這些相似性。

手拉手:社會技術與高科技

Vitalik Buterin 和 Glen Weyl,兩人都擅長使用主流經濟學的語言介入以太坊,都不怎麼使用“共有地”這個概念(Vitalik 頻繁在“公地悲劇(Tragdy of Commons)”的語境下使用,Glen Weyl 則認為 Yochai Benkler 所推崇的共有地的開放性留下的是大片以供殖民的空地而非自由),也是以太坊社區中推動“公共物品”的重要思考者 [17]。

除了上面引用的 Vitalik 今年發佈的博文,他在之前也一直不厭其煩地強調去中心化(權力去中心化)的重要性,代幣投票在 DAO 治理中的缺陷,如何在機制層面提供、分配資金給普羅大眾所關心的公共物品,以及我們需要社會性協調而不僅僅是激勵措施來促進區塊鏈系統的穩定性和可持續性,並逐步惠及更廣闊的人類社會。

Glen Weyl 說過,社會性的技術與科技應該彼此匹配,如果現有的機構無法跟上技術的快速發展,那麼我們可能需要回過頭看看愛因斯坦的話 [18]:

人類在過去一百年裡所賦予我們的發明創造本可以使人類生活無憂無慮,幸福美滿,如果人的組織能力的發展能夠跟上技術進步的步伐。然而,事實是,在我們這一代人手中,這些機器時代辛苦得來的成就,就像是一個三歲小孩手中的剃刀一樣危險。

公共物品的資助機制是他設想的“社會技術”之一,用以促進民主社區的出現和繁榮。然而,機制設計必須通過廣泛的公共討論來獲得合法性。這一點——而非技術上最優的解決方案——是首要的。因此他不是技術官僚。儘管他認為那些共同管理共享資源的社區(如奧斯特羅姆所研究的那些)是地方性的、非正式的、排他的、規模太小的、無法實現全球範圍的協調,但這並不意味著他認為這種社區的某些特點不重要。比如他所認同的 Hannah Arendt 在《論革命》一書中關於社會變革的觀點 [19]:

我對社會變革的看法是,我們實際需要的是建設社會。我們必須建立一種合法性,也許它最終能夠得到國家的認可或取代國家,而不是從上而下地強加這類事物。

從多元開始,防禦第一

有趣的是,在近兩年,Vitalik 和 Glen 都逐漸走向光譜另一端(如果我先粗略的將“公共物品”和“共有地”看作是兩個端點,中間是一條連續的線),常常看到他們對於形式化語言(經濟學和數學)和機制的反思,這當然與 Web3 和 AI 領域對於技術烏托邦的狂熱(加速!),以及這兩個領域權力集中化的危險(後者尤甚)有關。

在 2023 年末回應“技術樂觀主義”的討論的那篇文章中,Vitalik 這樣引入 d/acc:

總的來說,我看到有太多拯救世界的計劃會賦予一小群人極端和不透明的權力,並希望他們能明智地運用這種權力。所以,我現在被一種不同的哲學吸引了。這種哲學對於如何應對風險有詳細的想法,但它尋求建立和維護一個更加民主的世界,並試圖避免將權力集中作為解決我們問題的首選。這個理念的範疇超越了人工智能,我認為即便在人工智能風險擔憂基本上沒有根據的世界裡也是適用的。我會用 d/acc 來指代這一哲學。這裡的“d”可以代表很多東西;尤其是防禦(defense)、去中心化(decentralization)、民主(democracy)以及差異化(differential) [20]。

在這裡防禦是基準,就像經濟學和數學模型一樣,是為了防止最壞的事情發生。

Glen Weyl 的轉向更早,他在社交媒體和文章中多次表達過。他反對技術官僚或理性主義社區對於形式化知識的追求,並表達了自己參與建設社區(如 RadicalxChange)所獲得的東西(不比在學院獲得的少)。具有代表性的是他在 2020 年底發佈的《為何我不是市場激進分子》(Why I Am not a Market Radical) [21],在其中他反思《激進市場》中的核心假設:由被他諷刺地稱作 ALONE(Atomistic Liberalism and Objectivist Naïve Epistemology,原子化的自由主義和客觀主義天真認識論……)所衍生的雙胞胎(看似是截然相反的兩端)——原子化的個人主義以及對於社會變革的技術官僚視角。

而在 ALONE 中,介於這兩個極端之間的社會結構被認為是次要的,通常要麼被抽象化、機械化,要麼被極大簡化。在 ALONE 的世界觀中,主要問題是如何構建國家,使得個體在追求自身私利的同時,能夠最大化某種總體福利相加的總和。正是從這種二元對立中,經濟思想中極端個體主義和威權技術官僚的組合得以產生。ALONE 基本上假設了中間社會結構的不存在,使得國家成為社會變革干預的唯一自然場所。

這又讓我想到上文 Vitalik 在《我的童年走向終結》中的自省。

從《激進市場》和 RadicalxChange,到《多元宇宙》(Plurality),Glen Weyl 開始更主動地探索多元的技術(Plural Technology)和 多元的制度(Plural Institution)。在他最開始描述這個概念的文章中,多元主義(Pluralism)被分為兩個部分,制度上的多元主義,以及認識論上的多元主義。意識到這個概念的廣泛和模糊性,他強調自己是在各個領域中現存的“多元”制度之上再往前推,面對這種複雜性,而不是回到單一的模型中去(如極右翼政客們的崛起)。

向混亂中去,從生態學的角度去看待人類社會;與其費力建立一致,不如珍視和哺育本就存在的不同,並將努力放在那些在根本上不同的人們之間建立信任和對話渠道的基礎設施。

防禦第一,社會第一,這是我從兩人的轉向中所看到的。與對話和”非理性“所帶來的次優結果相比,將權力交給天才式的工程師是更危險的事情。技術應儘量追求可信中立,儘管需要首先意識到完全“中立”只是一個神話(經濟學是中立的嗎?區塊鏈是嗎?)。技術的倫理應當被討論——我們要去哪兒?然後才是加速。在這裡,技術首先要保護和協調這種多元,或者說民主,防禦、差異。

全球性協調

這些之前都不在公共物品的理論建構之中,而是在“共有地”的範疇內。而“共有地”也在嘗試擴展,靠近“公共物品”。

在近期的論述中,Michel Bauwens 構想了一個“全球-地方(Cosmo-Local)”的共有地系統,輕的東西(知識、信息)應被全球共享,促進全球性的協調;重的東西(自然資源、工業廠房,生產關係)應交由在地的共有地社區管理。但並非直接直接取代國家和市場,這種構想是在承認物質資源有限性的基礎上,構建“共有地”、“市場”、和“作為夥伴的國家”三類制度交織並存的上層建築(關於他的新思考,可參見這篇和這篇文章)。

Vangelis Papadimitropoulos 對區塊鏈中的共有地案例的觀察是,僅靠區塊鏈技術很難擴展”共有地“,真正的改變需要更明確的主張,並和所有非資本主義的努力聯合起來成一個等價鏈條,形成一個反對資本主義霸權的集體,它們需要將智識和實踐的開放性放在首位,避免將某些主張放置在其它主張之上。這樣的集體不鑄造紀念碑,而共生於多元宇宙。

所以,以太坊中公共物品和共有地的理論建構都是在嘗試為現有社會機構無法解決的問題(或是它們所導致的問題)提供解決方案。它們都意在創造國家和市場之外的替代選擇,更關注豐富的社會實驗和替代性實踐,在維護差異的前提下聯合或者進行理論建模。從這個角度來看,共有地和公共物品之間都在一個更大的過程中。思考者們似乎把經濟學(以及共有地)看作是人類創造的眾多無限語言之一,是我們擁有的一個偉大的工具,但不是目的本身。

在公共物品和共有地之外

終於到了結論部分。我意識到自己的結論很簡單:公共物品與共有地理論之間是互補的,比如下面幾個對子:

· 自上而下↔自下而上

· 結構↔建構

· 精英↔民主

· 普遍↔多元

· 正式↔非正式

· 全球↔地方

· 設計↔預兆

……

在以太坊社區,”公共物品“是主流,但它距離公共物品的端點太近,我們需要倡議對於活躍同時混亂的社區過程的關注,以為現有的機制和工具注入活力。

不如從重新想象公共物品開始——對公共物品融資做出的努力已經有了很大的成果,它們正在為公共物品建立一個民主的、有效的市場,而這種形式化的語言,使得它可能幫助處理更廣泛的規模上的協調問題。但如果,我們覺得區塊鏈技術能做到更多,以太坊社區能做到更多,我們必須跳出經濟學的框架,開始重新想象人,以及作為人的彼此如何共同且相異地構建我們願意生活在其中的現實。

我們需要在文化和社會層面進行實驗,而不僅僅是重複相同的心智模型(ALONE,就是你)。我們總是從習慣的地方出發走向新的旅程,但這不意味將激勵機制帶入世界的每一個角落,帶入到我們靈魂深處——個人的或者集體的。我們需要學習並與其他社區和知識傳統結盟,邀請不同的人參與和促進對話,在意識到我們彼此平等著不同的前提下尋找一種普遍的語言。這些必然要從小範圍的社區開始,通過各自實驗性的項目、社區去逐步建立和打開異質性之間對話的通道。當然,對於最終的、宏大的目標來說,也許這些是徒勞的,也許這些會成功。

我們不能指望用於解決大規模協調問題的方案也能自動解決其他規模的問題。問題有不同的規模,但小規模的問題和大規模的問題在價值上沒有輕重之分,我們也不是任何時候都需要“可擴展”的方法。

也就是說,以太坊社區不能忽視日常生活中的剝削和權力動態,離開了這一點,建成的只回是空中樓閣。在這一點上,作為代幣的不是當下流行的加密貨幣,而是我們身體力行所構建和生活的、各種各樣像氣泡一樣的自治空間,在其中我們活出,而非描述出我們認可的價值;在其中,實現願景的方式必須與願景一致;在其中,我們通過烏托邦的實踐預示著烏托邦的到來。

預兆性是我們的代幣。

參考資料

[1] Michel Bauwens. 2023. Retrieved Aug. 14, 2024, from x.com/mbauwens/statu....

[2] Kevin Owocki. 2023. Retrieved Aug. 14, 2024, from x.com/owocki/status/....

[3] Trenton Van Epps. 2023. Retrieved Aug. 14, 2024, from x.com/trent_vanepps/....

[4] Trenton Van Epps. 2023. Retrieved Aug. 14, 2024, from x.com/trent_vanepps/....

[5] Ray, Twone, Tiào. 2023. Web3 公共物品生態研究報告. Retrieved Aug. 14, 2024, from www.gccofficial.org/....

[6] LXDAO. 2023. What is Public Good to You? Retrieved Aug. 14, 2024, from forum.lxdao.io/t/wha....

[7] Michael Pickhardt. 2006. Fifty Years after Samuelson's “The Pure Theory of Public Expenditure”: What Are We Left With?. J. Hist. Econ. Thought 28, 4 (2006), 439-460. DOI: doi.org/10.1080/1042.... Retrieved Aug. 14, 2024, from sci-hub.se/10.1080/1....

[8] Martin Köppelmann. 2023. Retrieved Aug. 14, 2024, from x.com/koeppelmann/st....

[9] Vitalik Buterin. 2021. The Most Important Scarce Resource is Legitimacy. (Mar. 2021). Retrieved Aug. 14, 2024, from vitalik.eth.limo/gen....

[10] Buterin, V. 2014. 市場、制度與貨幣:社會性激勵的新方法. Available at: mp.weixin.qq.com/s/5....

[11] Dylan-Ennis, P., Kavanagh, D., and Araujo, L. 2022. Bitcoin and the legitimacy of distributed consensus: How epistemic practices enable bitcoin's coordination. Economy and Society. Available at: www.tandfonline.com/....

[12] Buterin, V., Weyl, G., and Hitzig, Z. 2018. Liberal Radicalism: Formal Rules for a Society Neutral among Communities. Available at: arxiv.org/abs/1809.0....

[13] Weyl, G. 2019. Why I Am Not a Market Radical. Available at: www.radicalxchange.o....

[14] Weyl, G. 2019. The Political Philosophy Of RadicalxChange. Available at: www.radicalxchange.o....

[15] Weyl, G. 2019. Why I am Not a Capitalist. Available at: www.radicalxchange.o....

[16] Buterin, V. 2017. A Note On Charity Through Marginal Price Discrimination. Available at: vitalik.eth.limo/gen....

[17] Buterin, V. 2022. The Revenue-Evil Curve: a different way to think about prioritizing public goods funding. Available at: vitalik.eth.limo/gen....

[18] Public Goods Network. 2023. Public Goods Network. Available at: publicgoods.network/.

[19] Wikipedia Contributors. 2023. 新自由主義. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Available at: zh.wikipedia.org/zh-....

[20] Thatcher, M. 1987. Interview for Woman’s Own ("no such thing as society"). Margaret Thatcher Foundation. Available at: www.margaretthatcher....

[21] Scott Moore. 2023. Available at: x.com/notscottmoore/....

[22] Shin, L. 2022. The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze.

[23] Jentzch, C. 2023. CoinDesk Turns 10: 2016 - How The DAO Hack Changed Ethereum and Crypto. CoinDesk. Available at: www.coindesk.com/con....

[24] Decrypt. 2023. What Is Moloch DAO? Funding Public Goods in the Ethereum Ecosystem. Available at: decrypt.co/resources....

[25] MolochDAO. MolochDAO. Available at: molochdao.com/.

[26] YouTube. 2023. [Lessons learned on DAO Governance - Simona Pop | Pragma Lisbon 2023]. Available at: youtu.be/NbD9K049dN8

[27] Joshua Tan, Max Langenkamp, Anna Weichselbraun, Ann Brody, and Lucia Korpas. Constitutions of Web3. Available at: constitutions.metago....

[28] "Commons-based peer production," Wikipedia, The Free Encyclopedia. Available: en.wikipedia.org/wik....

[29] Yochai Benkler. 2002. Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm. Retrieved from arxiv.org/pdf/cs/010...

[30] Prophets and Advocates of Peer Production. Retrieved from peerproduction.net/w...

[31] Crypto's Three Body Problem. Retrieved from otherinter.net/resea...

[32] Can MakerDAO’s Rune Christensen Fix the Sad State of DAO Governance? Retrieved from unchainedcrypto.com/...

[33] Blockchain and the Commons. Retrieved from www.routledge.com/Bl...

[34] Vitalik Buterin. Vitalik 30歲生日感悟: 我的童年走向終結. Retrieved from www.techflowpost.com...

[35] G. Weyl, X (formerly Twitter), 25-May-2019. Available: x.com/glenweyl/statu...

[36] The Political Philosophy Of RadicalxChange. Retrieved from www.radicalxchange.o...

[37] Glen Weyl. 2019. #52 – Glen Weyl on uprooting capitalism and democracy for a just society. Retrieved from 80000hours.org/podca...

[38] Vitalik Buterin. 我的技術樂觀主義. Retrieved from

[39] Why I Am not a Market Radical. Retrieved from radicalxchange.org/m...