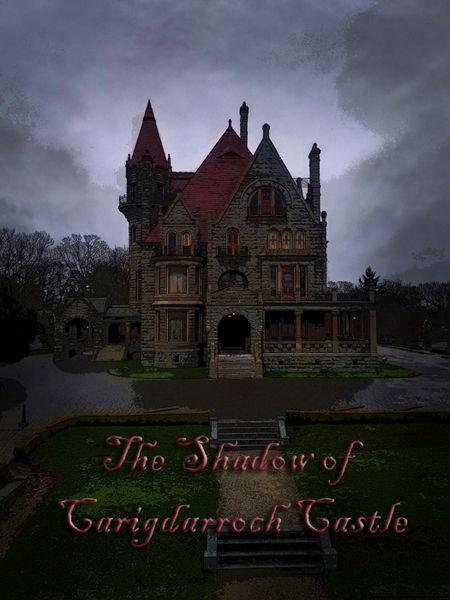

[幽冥手記] (繼續特別篇) /克雷加達羅克之影/11 /~The end~

1905年俄羅斯帝國的一月血腥革命在禁軍的慘烈鎮壓中暫時落下圍幕。

寒冷的風空曠的刮過灰色的冬日,馬車裡的騷動如微塵般,隨著那一刻的傾覆淹沒在歷史的洪流之中,安妮的記憶與理智在廣場上崩潰殆盡,她人生裡幾點瑰麗的螢火也燒到了盡頭。

愛爾蘭的圖林莊園中,盛夏黎明的晨光悄然的從雲層間篩落開來,十五英畝的園林間,佇立著米黃色義大利式的古典建築,前夜的雨將別墅側邊的玫瑰園洗的像是掉了色的桌布,現在借著太陽可能要探頭出來的前一刻,花瓣與葉面上的雨露彷彿在反光的浸潤之下,又再顯現新鮮的顏色。

別墅第一層東面是馬斯葛雷福爵士夫人專用的小書房,如果穿過白色法式雙開門可以看到連著外面的露台,此刻夜霧還未散盡,小書房內的電氣燈散發著曖曖黃暈,彷彿將裡頭華麗的傢俱都框上一層細微的毛海,軟絨絨,暖融融,自帶反映著壁爐裡跳躍的柴火氣,櫸木寫字台上東洋磁瓶裏插著幾株橘紅色的狐尾百合(stargazer lily),花香馥郁。

老管家馬克-班司在昏暗的走道上依次點燃燭光,他走近小書房門外看到底下門縫中露出的光線,便在門上輕輕的敲了幾聲。

『請進。』

『夫人這樣早就起身了,又頭痛了嗎?要不要讓我去小廚房給你做點茶呢?』管家想到廚娘才剛剛起床,廚房的爐炭還未熱起,今天夫人這樣早拉鈴叫人,似乎又整夜未闔眼。

『抱歉班司先生,讓你擔心了,我真的是需要一杯熱茶呢。』馬斯葛雷福爵士夫人手揉著太陽穴,臉色蒼白只能乾乾的笑著,她這兩天憂心忡忡,為著自己妹妹安妮的病情而傷懷著。

手邊有一封淡黃底白色浮水印的高級信籤,信封上D字頭的暗紅封蠟是打開的,裡頭的內容無奈的敞開在寫字台上。

親愛的潔西阿姨 請原諒我唐突的寫信給妳,對於這樣難以啟齒的事情我除了外祖母之外真是找不到第二個人傾訴了,況且我也不想讓外祖母擔心,妳也知道她在安妮阿姨精神崩潰後就病倒了,目前安妮阿姨常回到娘家來靜養,我也只能多找幾個幫傭去協助依斯特-史密斯小姐照顧她們。 不敢想像安妮阿姨在俄羅斯遇到的可怕情景是如何驚心動魄,那樣子的世界是在胸前劃十字也不能安心的惡夢,讓她的失心瘋已經到達無法控制的狀況,這讓我們在百般照料下也是焦頭爛額,其它的親戚又離的太遠,甚至她的夫家都不能承擔這份照顧上的責任,還好我嫁的並不遠,於是只能奉上所有的關心,看在老天的份上盡力而為之。 在我有身孕後,對這樣神傷的事已身心俱疲,幾天前,看了薩莫賽特姨丈給外祖母的信件,裡頭提到必須提交瘋人証書[Certificate of Lunacy]讓法院審理,以證明安妮阿姨真的身心殘障不能自理,這樣就能申請到療養院的入院令,讓醫生和護士去照顧她的餘生。 如此的消息對一個家族來說是多麼失意和悲傷的事,我無法決定一切,只能告知妳和亨麗愛塔阿姨,畢竟妳們感情是最好的。 另外,問候理查德姨丈好 靜候佳音 妳的姪女 伊莉莎白

馬斯葛雷福爵士夫人等管家離開小書房後,又轉頭回來看這信籤,沉思著,這麼多年來所擔心的事成真了,不管她再如何努力為了家族的名聲而掩蓋事實,並盡力維護自己的妹妹,但終究無法抑止安妮走上瘋狂的道路。

小書房的門又被輕扣了幾下,管家推開了門,用銀製的托盤帶來了茶和點心,在他身後馬斯葛雷福爵士也跟著走進房裡,夫妻倆看著管家在小茶几上將道爾頓茶具、果醬和點心碟擺放整齊,又為他們適宜的在精緻的茶杯中傾注紅茶,這樣流暢的程序做完後,管家紀律嚴明的對主人們點了點頭,轉身離開並合上房門。

『潔西你要看開一些,我很遺憾安妮的遭遇,』馬斯葛雷福爵士輕輕把茶杯端給妻子,他用一種貴族式冷靜淡然的音調說道:『隱瞞這個病雖然不是最聰明的辦法,但病的成因並不能全然都算你的責任。』

現在說什麼都太晚了。

『……你知道瘋人證書嗎?』潔西嚴肅的把信籤往丈夫的方向推去 『如果法院判下來,安妮會得到什麼樣的待遇?』

『這個瘋人證書是用來確認安妮是否具有精神障礙的過程,而現在要確定她真的得病而需要專門的照顧,當無人能做她指定的監護人時,最好用這個來決定送她去那一種療養院。』

『我懷疑這只是薩莫賽特想要離婚的把戲罷了,你們皇室貴冑對於人望與家世不是看的比什麼都重要嗎?外遇和瘋病……這兩樣不上台面的東西便是造成簽離婚紙最大的因素,迫使一個女人不管再如何有地位,到時連頭銜和財產都會被夫家收沒。』潔西端著茶杯的手指因為忿怒而開始微微颤抖,漣漪盪漾的茶水映著她欲哭無淚的倒影。

『所以妳當時非常小心,無論是來往書信或是處境……能想的都幫安妮想到了,就是無法控制她的瘋病繼續惡化下去……』無辜被埋怨的馬斯葛雷福爵士苦笑著扶住妻子的手,愛憐的望著這個多日輾轉難眠的女人。

『是我的錯,如果當時執意不讓她去俄羅斯,就不會發生那樣的事情。你看,如今安妮更不可能有孩子……她這一輩子算是完了。』因為上流社會的淑女教養,潔西抬起頭來雍容的壓抑住想要流淚的衝動。

馬斯葛雷福爵士低頭忍不住輕輕的吻在妻子的額上,柔聲的說:『親愛的,不是你的錯。』

潔西微閉著眼,皺起了眉,鼻一酸,有滴淚珠從眼睫處滑了下來。

淚痕像嘬起口的小嘴吸允著肌膚,還沒到下巴便乾了,彷彿所有事也跟著定讞。

薩莫賽特保持著騎士精神沒有訴請離婚,讓安妮依舊保持著[卡爾索普夫人]的頭銜,他只是在回皇家海軍艦隊前簽下了妻子的瘋人證書,並送交法院。(他一直在海外參加戰役,沒有續弦,1937年在英格蘭懷特島過世。)

1908年的維多利亞島上,久病的[克雷加達羅克城堡] 主人鄧思米爾老夫人撒手人寰,留下的巨額財產撥給法定繼承人之後,剩下的時間便是讓已經符合申請的六女安妮遷入‘’為貴族級別的精神分裂者準備的療養院‘’。

[克雷加達羅克城堡]巴洛克式的橡木樓梯間,安妮一層層的瘋跑著,在每一間灰白的房中尋找著,這城堡如此環環相扣,她彷彿一輩子也跑不出來,到處都是困頓的回聲,每個人的聲調,合著旋風吹過來,嘲笑,可憐,質疑,這些輿論排山倒海的追擊著她,讓安妮如同溺水之人卻找不到岸上可捌住的草根。

有時她也會遇到短暫的靈光乍現,好似某段瑰麗幸福的記憶,熱鬧的舞場、羨慕的眼光、精緻的禮服與鍾情與她的男人,這樣子的明亮與希望如同在畫布上正一筆一劃的描繪出細膩構圖,但突然間遭到不知是從何處來的外力粗暴的抹去,而後無望的黑暗又繼續佔領斷裂的神經。

1952年安妮在療養院內咽下最後一口氣,死前依舊睜著眼望著床腳,想要再起身去尋找她最愛的那套嫁衣…………

女人慢慢的坐起身,回頭望著身下已經僵硬乾瘪的屍骸,這局促的四面白牆扼住了老婦44年的人生,這樣的過程次次在輪迴中不斷的倒帶重來。

她站起來穿過了牆面,時間的軸線從她的兩旁流過,不斷的對折伸展,空間的顏色像老照片似的從灰白、昏黃一直演變成高彩度,身邊的風景變了又變,所有的東西後退著,她進了石砌成柱的黑鐵雕花大門,巴洛克式的玄關,又穿過了一名正在跟廚師們對話的黑衣白圍裙的女傭,女人模糊的五官有一抹淡淡的笑,她站在門邊看著十八世紀維多利亞時代的廚房正慢慢解體、分崩離析;天花板垂下的煤氣燈、準備餐食的的廚師、冒著香氣的烤爐,這繁忙的一切逐漸像影子般消失不見,取而代之的是現代造型簡約的禮品販賣部,還有剛清理好不知道將要掛上什麼的空牆壁。

古典的柚木雕刻的長鐘擺方鐘在透明中被塑膠製的壓邊條所替代。

從禮品販賣部的牆面上浮出IKEA式的簡單大圓鐘,本來往後瘋轉的秒針回到原先一刻刻推前的呆板模樣。

身穿白色華服的女人如漣漪般安靜的回到現代的[克雷加達羅克城堡]。

她在每一個房間內遊走飄盪,這原先也是她的一方天地。

女人在牆邊的陰影處聆聽著工作人員悠然的檢查過城堡內的每扇門戶,迴廊上可以聽到"啪搭啪搭"的皮鞋聲埋進華麗的短毛地毯裡,時而清晰、時而模糊,他們在遠處嗡嗡的聊著天,腳步自四樓又回到一樓大廳,設了紅外線警鈴後,從禮品販賣部的邊門出去,外面傳來"喀哩喀哩"鑰匙鎖門的聲響,整個城堡中只有二樓展覽室還留著日光燈,成為最後的光源。

傍晚五點時分,城堡外LED的仿古路燈已細細亮起,城堡內沒了觀光客的聒噪突然安靜非常,棕黃柚木釘成的天花板與牆面雕樑畫棟,溫潤油光,靜靜映襯著上面安放的百年動物標本和雕塑,一路黑睛白瞳的盯著,一路黑暗,每個房間如同閉起眼簾,進入無邊的深眠。

秋天的蒼穹,至高點是淡灰色的漸層,像舞台上的老背景,往下直直落到地面處卻有些泛藍,正好烘托出[克雷加達羅克城堡]堡頂的磚紅色。

女人在落地窗內靜靜的看著外面早已變成停車場的空地,以前也曾花團錦簇過,背後那些不再溫暖的傢俱被人放成很可笑的角度,大客廳內她用過的鋼琴被穿著禮服的假人所霸佔,用一種僵硬的姿勢擺著將要演奏的感覺,書房內擁擠著皮沙發,早餐室的長桌上精心安置的居然是蠟製的食物,睡房內化妝台上那些號稱是"安妮的梳子"的物件每一把她都不認得………

通過馬路的兩旁,風匆匆吻過老橡樹黑亮的枝幹,抖落了樹梢上黃豔豔的乾澀。

冷空氣由上往下連刮帶捲般離開高地。

夜半的山坡上,在[克雷加達羅克城堡]內如果仔細聽……依舊可以在無人的走廊上,聽到有裙襬一步一趨在地板上磨擦遊走的聲音,可能在等待下次的輪迴,或是她還在試著想起那件美麗的嫁衣到底放在哪呢?

~~ The end ~~