汉水移民,再回不去故乡

“汉江哺育整个华北平原包括北京、天津、河北、河南四地,共约6000万人口。到今天,北京市民打开厨房水龙头,每一滴水中都有70%来自汉江,而在天津则是全部。”

从2014年南水北调通水前夕开始,袁凌陆续走访了汉江沿线的水坝、移民、纤夫、船工、渔夫、污水厂、老街和居民,了解汉江的过往和现在,繁华与寂寞,抚慰与疼痛,从汇入长江的终点一直到源头,碰触它的躯体和灵魂。

截至2022年,《汉水的身世》出版,这是一本融合自然、历史、现实、人文与行走的非虚构力作,写出了汉水作为一条古老江河的时代感和生命感,关注它自身和它的子民、环境、历史与现实。

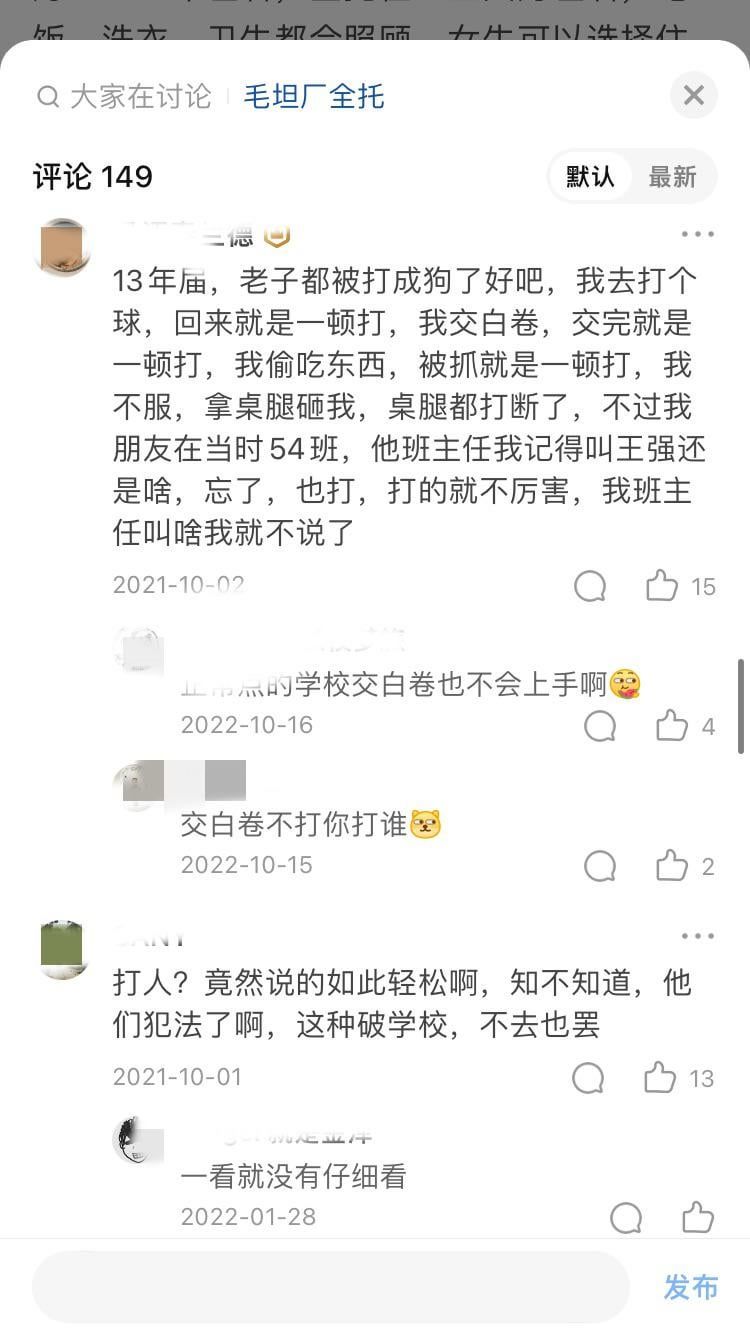

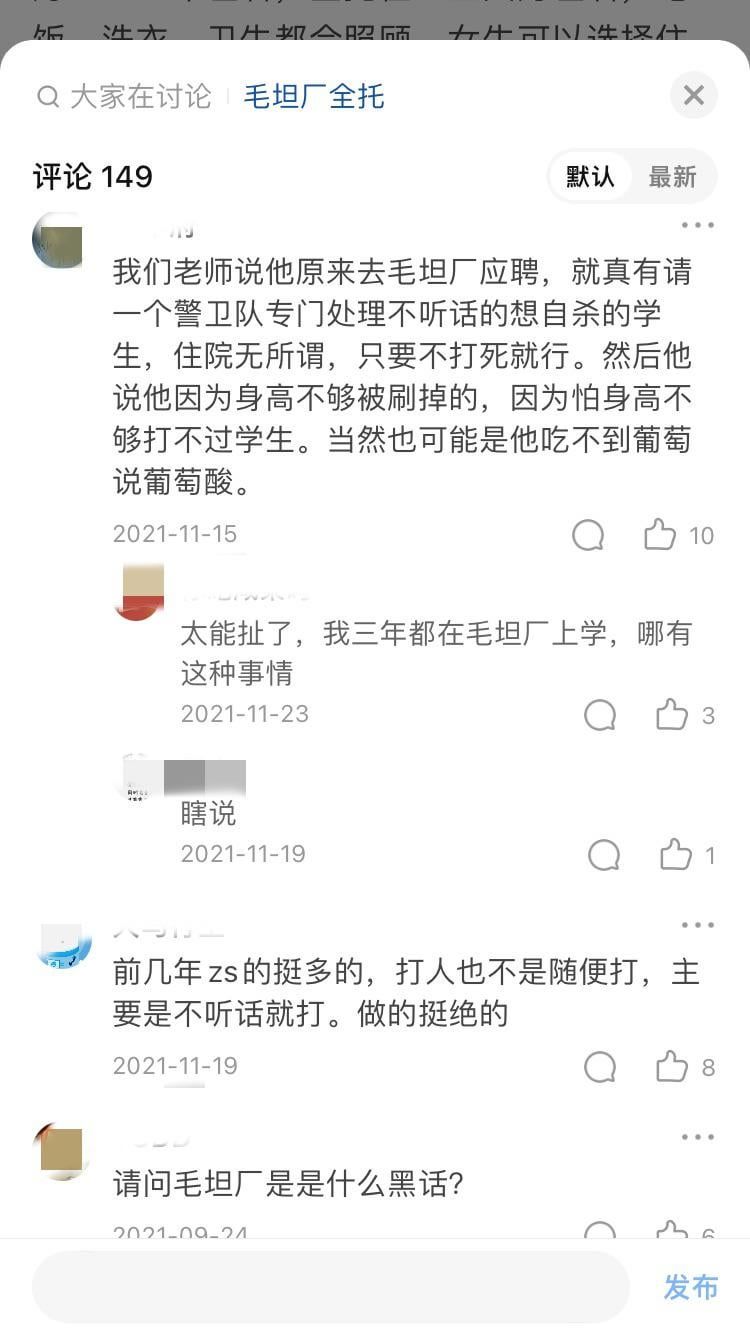

本文选自第二章《迁徙与回流》,讲述的是汉水移民的故事,移民们告别了掬之可饮的汉江水,江里翻飞抓鱼、赛龙舟的自由日子,物产丰饶的土地,家乡的一草一木。去到迁移地后,与当地原来的居民矛盾频发,耗费两代人依旧扎不下根来,新房偷工减料,维权从迁移之初就开始了,也有人迈上了艰辛的回流之路,结果是再一次流落异乡……

“钉子户”

王顺这一生恐怕从没想到,有天他会从水上人变身为一名厨师。

他的上班地点在十堰市上海城小区的物业房里,为十来位保安和物业人员打理一日三餐。日常工作是煮饭、洗菜、摘菜、炒大锅菜。因为物业的人增加,活计繁重,最近刚刚增加了一个帮手,坐在一楼的厨房地上摘菜。“这边的人觉得我菜做得还可以”,尽管他从前并无厨师履历,不过是自炊自食。

租屋在十几公里外的白浪镇,和儿子同住。每天早上六点,他骑着电动车出发,下午五点半赶在暮色降临之前骑车回家,来回三四十分钟上下班。电动车存放在物业房相邻的车库,车库里还有一个楼梯间,里面开了一张铺。遇到雨雪天,他就不回家,在楼梯间的铺位上过夜。

楼梯间的屋顶是倾斜的,靠床那一方要高一些,另一头搭着台子,搁着开伙用的米面,床头地上墩着几大桶油。床铺相邻的墙上挂着一个健身用的呼啦圈,是前任厨师留下来的,王顺没有用过,也没去取下来。楼梯房里没有暖气,王顺自从头年十月过来,在这里过了一个冬天,“天冷被子就盖厚些”。一墙之隔的车库壁上是密密麻麻的小区各单元电表,地上几罐厨房用的煤气,门外传来车辆倒车入位的轰隆,闻得到隐约的汽油味。

比起四年前我第一次在郧县柳陂镇见到他,这里的条件已经算得改善。那时的他已经失去了自家的楼房,栖身在拨叉厂一幢废弃的职工宿舍楼里。在厂子倒闭转制过程中废弃的宿舍楼像是经过了一场地震,而后被长年尘埋,四处是垃圾、灰尘,褪尽了任何颜色,路灯都已瞎掉,水房和垃圾口腐蚀出陈年霉斑,楼道散发出一股温吞的臭味,让人呼吸憋闷。从前的宿舍退化为洞窟,难以想象王顺和另外两个伙伴就在这栋楼的某几处洞穴里栖身。

王顺住在一层。锅灶什物都摊在地上,除了一张单人床、发黑的蚊帐,没有成形之物,似乎事故现场。曾经的生活痕迹被库水完全淹没,好像从未存在过。他的堂兄王爱国住在楼上,同样是黑洞洞的房间和零乱的内情。楼里还有其他两位失去了住处的移民,都属于柳陂镇大桥村。

和绝大多数的移民不同,王顺始终没有在搬迁协议上签字。对于远在武汉汉南区银莲湖的安置房,他只是下去看过一眼,就断了迁居的念头,“内涝重得很”。他和另外五户居民,是郧县南水北调移民中的“钉子户”。

这六户村民拒绝搬迁的最大理由,是他们的住房海拔超过200米,远在库区蓄水水位控制线之上,不应属于移民范围。搬迁组给出的理由是村里的耕地地处江边,大部分将被淹没,人随地走。

王顺回忆说,搬迁的风声是2009年夏末传出的,工作队开始丈量房子,王顺要求他们拿出搬迁的文件,但对方并未出示。“到目前为止,关于我们村子纳入搬迁,没有任何一级政府文件。”2017年秋天王顺回忆。

村落在拨叉厂后边的坡上,高出附近的普遍海拔,站在坡上可以俯望濒临汉水的耕地。距离移民搬迁已经七年,由于丹江口水库蓄水一直没有到达170米水位,理论上已经被淹没的大桥村土地仍然显现在眼底,只是已经没有庄稼,变成了大片的采沙场。

几位村民说,他们被要求搬迁的实际原因,是本地政府想要联合开发商发展旅游,把这里搞成一个“和平岛”,但最终因水质保护等原因并未实施。在一处当地政府曾经的宣传栏上,我看到了一张“和平岛”的规划图,大桥村处于它的核心位置。

已经大部分拆除的村落只余废墟,王顺和王爱国难以接受的一件事情是,他们六家人的房子是在没有达成协议的情形下被钩机强行扒平的,两人都不在场,连家具电器都没有机会拾掇出来。

两人不在场的原因是躲避签字。其中王爱国去了江苏,王顺则在十堰。王爱国被县政府派人找回来商谈,王顺则是几个月之后才回来,回来时面对的已是一片废墟。搬迁组的说法是家当代为存放在某处库房,后来又听说随移民搬迁拉去了武汉那边。

2021年我在武汉银莲湖见到王爱国,他说电器和生活用品拉下来之后搁在一个仓库里,年长日久都沤烂了,最后赔偿了他3000元。

房子被扒之后,六家“钉子户”中有两家最终签了字,接受了移民搬迁,但他们仍旧留在十堰周边打工捕鱼,并未前往银莲湖。王顺一直没有接受协议,为此他付出了很多现实中的代价。

首先是身份麻烦。在办身份时王顺发现,虽然并没有签字同意搬迁,王顺一家的户口却被郧县柳陂镇这边吊销了,说是已经迁移到了武汉汉南区。王顺联系汉南区公安局,那边却说并没有转入王顺一家的户口,并出具了王顺一家在当地无户籍的证明。王顺拿着证明起诉了郧县公安局,在法院审理期间,郧县公安局以“因建制迁移干部家属随迁落户”名义给王顺一家办理了户口迁移,落到汉南区银莲湖,没有提到移民字眼。王顺起诉有关部门的案件不止这一宗,直到2012年我在小区物业食堂见到他,身为厨师的他身边仍旧保存着厚厚的诉讼材料。

由于一直没去银莲湖那边,王顺没有地方缴纳新农合,不能享受社保。有五六年的时间,王顺没有身份证,没法去外地,只能一直待在拨叉厂里。儿子也打不了工,结不成婚,一直到2016年落户之后才上了社保。

其次是职业。王顺从少年时代就是渔民,有捕捞证。捕捞证五年更换一次,王顺办理时渔政站不给换发新证,说不服从搬迁就不更换捕捞证。王顺从此成了捕鱼“黑户”,直到他找到厨师这个完全陌生的行当。

在这群人里,王爱国坚持了将近十年,但他最终选择接受,搬到了银莲湖江汉村。和他一批下去的一共有三家,都是当初拒绝签协议的移民。

“2019年11月27日。”坐在自家的移民房里,王爱国清晰地忆起搬下来的日期。这一年,他到了60岁,在拨叉厂的职工宿舍楼里栖身了足足九年。

移民搬迁之前,他的光景原本不错,除了耕种自家十几亩土地,还拥有一台三轮车和脱粒机,每年收获季节出门揽活,干上两三个月,有似升级版“麦客”。这些机械都在搬迁时被拉走,之后赔偿了1.2万元。栖身在拨叉厂的岁月,他只能靠四处打短工赚点钱,包括机械维修和垃圾清运这样的零活。拒绝搬迁还使他付出了额外的代价:四处漂泊,在江苏和十堰、郧县先后租过四处房子。

王爱国最终顺服的原因,是他和妻子已经年届60,只有搬迁去汉南区才能享受新农合社保。在此之前由于没有户口,他和妻子的新农合已经断缴多年,搬迁之后一次性分别补齐2100元和2400元,从此可以在退休后享受每月300元的养老保险。另外一个更大的原因,则是王爱国年轻时入伍参加过对越自卫反击战,他从2007年开始享受退役补贴,由于搬迁原因补贴曾中断。

一直到2019年底他同意搬迁到银莲湖之后,两地的退伍军人事务局开始协调解决恢复和补发退役补贴,其间因为档案核实等原因,到2020年12月才恢复发放。而十堰郧县那边一次性补发的退役补贴是到2019年底为止,其间有11个月空当没有衔接上,王爱国为此跑了很多趟退役军人事务局,一直没有得到解决。

受王爱国之托,我与当地退役军人事务局联系,得到的答复是要求合情合理,一直在努力为他解决,但由于是特事特办,操作上有难度,背景则是十年来政策背景的变化。“如果他是2011年来武汉,就没有这么多事情了,和他一样身份的,2011年来直接发钱,都不查任何东西。然后拖到2019年,事情就复杂了,移民政策也弱了,政府办事流程也严格了。”事务局工作人员在短信中如此解释。以后到了2022年5月底,我收到了该工作人员的微信,王爱国的退役补贴通过设置虚拟门栋关照员领工资的方式终于得以解决。

汉江村的移民土地人均1.5亩,由政府安排统一承包给了当地的老农公司经营大棚农业,移民们得到每人每年八九百元的补助。移民们最初下来,没有摆脱劳动习惯,很多人想要自己种,但种地的收成也很难保证,两地气候有区别。土地统一承包之后,移民们就脱离了农业,除了适合出门打工的年轻人,大部分中老年人无所事事。王爱国也是这群人中的一员,好客的他的小院中,每天摆着一桌麻将,移民们的双手脱离了锄头,码牌摸张消磨时光。

2016年之后,移民们开始领到国家下发的耕地地力保护补贴,每亩地一年80块钱。王爱国一家四口共有耕地六亩,一年能够得到480块钱。

王爱国有两个儿子,一个在十堰结婚成家,一个中学时代随着王爱国颠沛辗转,在江苏上学时没有考上高中,如今在武汉打工,已经27岁,他的恋爱结婚成了王爱国和妻子最大的心病。

房子是其中硬件。在老家,王爱国的房子靠近郧阳城区,接媳妇可以不必另置新房;在汉江村,则必须去武汉城区购买新房,这对于王爱国一家来说是不可能实现的目标。即使是买车,也难以承受。硬件之外,人脉也颇为不利。王爱国说,在老家亲戚朋友多,可以相互介绍,认识人的范围大;在这里没了圈子,人生地不熟,找对象更是艰难。移民村里的姑娘都朝外走,汉江村里有七八十名年过30的单身汉,大都是受制于这种情形。

拒绝在搬迁协议上签字的九年时光,回想起来只是一场失败的抗拒,但王爱国觉得“人,总要抗争一下”。对于当下的生活,他谈不上有多大不满,毕竟比起在拨叉厂宿舍里栖身和清理垃圾糊口的岁月,现在的居住和日用条件都大为改善,无所劳力的日子也称得上悠闲,“不习惯也得习惯”。只是他和妻子的梦中,都仍然会浮现老家的风物,“心还在那边”。

对于第一代的移民,这或许是难以摆脱的宿命。

扎根

金存壮从老家柳陂镇走的时候,什么坛坛罐罐也没有要,只抱了两床被子下来,其他都打算在新地方购置,从头开始。

在银莲湖汉江村定居以后,他和老婆都去了承包移民土地的老农公司上班,月工资2000~3000元,这也是很多移民的选择,当时总共达到一百多人。金存壮在那干了四五年,后来公司效益下滑,不再需要那么多工人,到2021年只保留了两名移民做中层管理者,其他的是临时需要招人干活,一天百十块钱,金存壮的老婆就在公司打短工。

十年过去,汉江村的小区条件和周边环境已经大为改善。

尤其是2015年开始,汉南区和武汉市经济开发区开始一体化规划之后,规划投资项目增加了不少。小区的场地和道路得到了修整,绿地和健身活动场地增加,开辟了专门的篮球场,为居民加修了院子围墙,小区主干道硬化得宽敞平整,道路两旁排列着农民干活的主题雕塑。

移民们得知,政府为改善汉江村小区环境投入了近亿元,主要用于土地改造和绿化维修。小区外的楼房也变得多了起来,不再如当初的荒僻,显出某种大城市远郊区的氛围,通往湘口镇和纱帽的公交变为平均不到一小时一班。“条件比当初好多了。”

但相比于武汉近郊区,银莲湖当地的工厂和大农业并没有发展起来,老农公司的衰落就是一个例子。这使得移民的就业始终存在问题。金存壮从老农公司失业之后,赋闲了两年,仍旧把挣钱的眼光投向了老家。在老家搬迁之前,他跑过多年运输,为郧阳和十堰城区拉房屋装修建材。下来之后人生地不熟,车子只能在搬迁之前卖掉。

因为在老家有这方面的经验和人脉,前两年,金存壮回到了十堰给当建筑包工头的朋友帮忙管理,每月挣七八千元。现在年纪大了,干不动工地上的活,只好回到汉江村,“什么也不干,玩”。王爱国家里搓麻将的人群中,偶尔也会有他一个。

金存壮有两个同胞兄弟。弟弟一直留在老家,没有下来住过。哥哥住了一段也回十堰了,房子租给本地人,原因是老家打工方便。金存壮从前有过一次婚姻,前妻带给他两儿一女,都在十堰和郧县成家立业,以后又和现在的妻子要了小儿子,眼下在湘口上初中。小儿子对于老家没有多少概念,金存壮对他提出在十堰买套房子,小儿子不想回去。但金存壮自己却放不下这个打算。

| 武汉银莲湖江汉移民村,小区的农民雕塑被戴上了防疫口罩。(作者供图)

“肯定是要在上面买房的,(每年)住上个几月半载”。亲戚孩子都在上边,虽然觉得“这儿也还行”,年届60的金存壮还是想落叶归根。

2016年初秋,凤凰山移民村毗邻的旷野茅草随地形起伏,很大一片开辟成了太阳能发电场,缓坡上密麻麻铺设着暗中吸收阳光的钴蓝色金属板,看起来像是某部科幻电影中的景观。越过这片景观,有几片规模不小的羊场,是凤凰山的移民搭建的,彩钢苫盖的大棚屋顶下散落着50来只像戴着一个棕色头套的波尔山羊,显得数目太少了些。

黄和平驾驶三轮车颠簸归来,驮一整车的花生藤饲养羊群。她径直站在车上往圈里扔花生藤,羊群纷纷凑到车前来吃。过一会儿她还要赶羊群去放牧。

一身褪色的迷彩服,穿得鼓鼓囊囊的她看上去是个饱经风霜的中年女人,其中也包括羊场的波折。羊群凋落到现在这个规模,经历了大规模的瘟疫。2016年因为羊瘟,政府要求挖大坑活埋了30来只大羊,其中母羊一只1500元,种羊则高达5000元一只。第二年因为大量死羊,跌价到近3000元。这批羊一只都没有剩下来。2017年,黄和平家又买了60来只羊,繁殖了十几只羊羔,全部生病死了,连同种羊死去20多只,不然羊群的规模会有70多只。

韩天俊是移民村六组组长,也是这群养羊户的带头人。他刚刚在自家大棚给羊打过防脑虫的针,手上拿着一支空了的针管。养羊户共有十家,2015年大家一起从山东买羊,因为不懂技术,羊买回来时就有传染病,政府统一安排签字消杀,每家都亏损了好几万元,协议上镇政府补贴的每只羊500元拿到了,省里补的240元还没有到位。经过这番打击,十家养羊户只剩下7家。

2017年,春天死羊的原因是驱虫不到位,三月份除了一次虫,预备六月份再除,不料羊吃的草虫子太多,不到第二季度开始拉稀,天天要打针,起初没有经验,打针的剂量不够,羊群走一段走不动了,眼睛翻白倒下,韩天俊死了14只羊,原本60多只的羊群只剩不到50只。以后有了经验,打驱虫针时加大剂量,才制止了羊群的死亡,但上半年的指望全都没了。

养羊还有另一宗困难。羊群长期圈养不仅草不够吃,还会导致疫病流行,不时需要放牧,羊群能吃到自己喜爱的草,时常运动也能保持健康。但凤凰山附近的荒野和当地居民的耕地犬牙交错,生性散漫的山羊群时常越界,去吃滋味更为肥美的庄稼,牧人很难时刻拦住,引发移民和当地村民之间的冲突。

养羊的投入除了买羊,更大宗的是建造大棚。政府出钱做了三通一平,大棚的投入是自己的,每家大棚花费达到十六七万。饲料是另一宗支出大项,为了保证生态羊肉的承诺,移民们只喂粮食和草料,没有添加人工饲料。放牧之外,仅玉米一项,一家一年下来要喂1000多斤,另外是自己种植高粱、黑米草、花生藤。这些投入都需要在羊身上出息,但移民们开始养羊以来,连续两年羊价下跌,由前几年的活羊每斤近20元走低到11元。移民们还没有卖过羊,韩天俊打算过年前卖掉10头,收回万把块钱。

和在老家的打鱼运沙相比,养羊是个辛苦的行当。日晒雨淋放牧之外,韩天俊和老婆一年四季住在羊圈,家里的房子空着,用老婆的话说是“长住在沙家浜”,身上都是牲口棚和青草混合的味道。最初开始养羊的时候,没想到会成为骑虎难下之局,只能走一步算一步了。

事后看来,2016年的羊瘟是一个转折点。由于难以消灭的疫病和跟周围居民的矛盾,养羊渐渐走向式微。次年开始,随着猪肉价格上涨,养殖户们纷纷脱手羊群,转向养猪,从前的大棚改建为猪舍。在两年左右的上行行情中,养殖户们赚到了钱,补偿了之前养羊的损失。但2020下半年之后猪价回落,养猪生意也随之走向平淡。到了2021年,和养羊相似的故事开始重复,大规模猪瘟来袭,各家养殖户都遭到重挫。

相比起养羊来,养猪的辛苦程度要高得多,卫生方面的要求很难,除了一家规模最大的养殖户用机械设备自动除粪,其他几户都要靠人工,每天身上都是臭烘烘的。一旦猪群的规模扩大,猪舍拥挤,就很容易暴发猪瘟。

2022年开春,走在由凤凰山村通向曾经羊舍的路上,从前的荒草荆棘已经消失,曾经蔚为壮观的太阳能发电板矩阵不再显眼,脚下的便道硬化为水泥路,靠近猪场还设置了车辆消毒水池。羊舍大棚所在的山坡上,增添了连排的白色水泥平房,橱窗宽阔,看起来像是某种小旅馆,其实是猪舍,旁边还建起了两层的楼房,是规模最大的一家养殖户在此常住。大棚也改换成了暗绿色屋顶,和新建的猪舍毗连,覆盖了整座山坡,宛如某座城堡。

但接近猪场,并没有闻到熟悉的气味,也并未听到哼叫。一场瘟疫扫荡过后,屋顶下几乎空空荡荡。

转向养猪之后,韩天俊的运气算不得很好。由于养羊亏损大,在前几年猪价上扬的时候,他没有能力大规模投入,花了十来万,只养了50来头。规模上去后,赶上去年的猪瘟,大小死掉了100多头,圈里只剩下十几只,一头母猪死去要亏损500元,合下来亏损六七万元,一再受挫之下,他已经不再打算养猪。死掉一两百头猪的有好几户,其中韩天俊的四弟因此背上了20万元的欠账,四弟家前几年养猪赚了四五十万元,给儿子在随州买房娶了亲,眼下却又入了坑。

养猪的成本比养羊高出几倍,韩天俊当初买入11头母猪,每只就要花4000元左右。更大宗的则是饲料钱,完全依靠投喂的一头猪每天要吃掉五斤以上饲料,也就是十元钱,猪场每天的消耗都在几千元。猪瘟又是慢性的,在最终死亡之前仍会消耗饲料,最终血本无归。

和韩天俊不同,多数养殖户仍然打算坚持。其中在头年的猪瘟中损失较轻的一家,春节后已经购入了20来头母猪。苟宗霞家的圈里现在空空如也,200头猪都在去年的猪瘟中死亡了,亏损几十万元。虽然如此,丈夫并没有出远门打工,两人在观望行情,准备购入母猪和猪仔重新开始。毕竟前几年养猪赚了钱,而她去年生了第二个孩子,丈夫在家养殖可以照看家庭。

黑龙口村外看不到养猪的大棚,刚刚回暖的阳光下面,分布着一片片等待苏醒的果园。

韩奎的外套搭在果园的篱笆门旁,他和媳妇正在给一排排的梨树松土,挥锄的身影和梨树的枝桠交错,斜铺在开春正在复苏的土地上。54岁的韩奎是黑龙口移民村的组长,七年前他投资两万元开始种金果梨,如今名下有四亩果园,今年还增加了三亩早熟的新品种,自己在网上和市集发售,每亩一年能挣5000来块。黑龙口像他一样经营果园的移民共有十来家,果园面积已经相当可观。不过种果树的收入毕竟有限,因此大都是50岁以上的中老年人在经营,青壮年仍旧是在老家跑船运沙或者外出打工。

| 凤凰山移民村,已成规模的养猪场,昔年是几座羊棚。(作者供图)

13年过去,韩奎身后的黑龙口村并没有像他栽种的果树那样,在这块土地上扎根。村中的常住人口仍然零零星星,大都是老人孩子,即使是过春节,开门贴春联的人户也不到一半,而在老家十堰或者郧县买了房子的人占了一半多。一个有说服力的标示是村中出生的人口,13年来没有人家在村里娶媳妇结亲,村中出生的婴儿几乎没有,大都是在老家娶亲生子。相形之下,凤凰山的情形要好一些,有六七户结婚的,生了八个小孩,两地相加和地处城郊的枣阳县惠湾移民点没法相提并论,惠湾移民点人口不到前者的一半,却有30多个小孩出生。耐人寻味的是,凤凰山移民娶的媳妇几乎没有本地姑娘,都是老家人,或者是先前自发到这里的陕西移民。

随州本地娶亲的条件要20来万彩礼,加上城里的房子,这几乎是并不殷实的移民们难以企及的门槛。韩天俊的四弟正是因为给儿子娶了本地姑娘,在随州买房,欠下了数十万债务。而老家和陕西移民的姑娘,大约因为身份类似,没有这样苛刻的条件。

苟宗霞正是这样一位陕西姑娘。她出生在陕西省紫阳县的高桥镇,山高地少,全家在她九岁时迁徙到万福店,承包国营农场的土地耕种,她在上学之余还要帮家里干农活,日子充满辛苦,高中毕业后进厂打工,遇到了凤凰山移民村的年轻人韩文,两人谈了恋爱。

结婚时苟宗霞没有要昂贵的彩礼和房子,婚后夫妻感情不错,“我觉得他人还行,老实”,八年之中生育了两个子女,小的一个尚在她的怀抱之中。虽然养育了两个孩子,平时还帮着搞养殖的丈夫出猪圈喂食,苟宗霞在一众移民村妇女中仍旧显得年轻时尚,身穿粉红色高领毛衣,脸上洋溢着淡淡阳光,她已经彻底离开了童年时贫瘠封闭的大山,在这块异乡的土地上扎根。

对于一出生就迁移到柴湖的万巧莲来说,扎根延绵了三代人的时长。万巧莲的爷爷在第一次丹江口蓄水时移民到青海,后来在大饥荒中回流淅川,这次又跟着儿女迁往柴湖。万巧莲后来听说,很多老人抱住大树不愿意走,有人临走用罐子装上了家乡的几抔土。

万巧莲幼年的记忆充满了辛苦。从能走路起,她开始打猪草,上学时手提一个苇编的篮子,放学路上打满一篮猪草带回家。放假时要跟着大人种棉花。本地人开荒时根本不会盯上的苇子塘,是移民们开辟耕地的唯一来源,他们硬是让水泡子变成了棉花地,可是棉花地里的活路一样辛苦。

当时国家大力号召种棉花,但在长江北岸的钟祥一带种棉并不合适。棉花的根株长得很高,但产量不丰,品相并不好。秋天的多雨时节,需要跟天气抢夺收成,一旦成熟开苞,经受雨淋,棉花就不成了。从春到冬,经管起来太麻烦。

其次是种小麦,同属北方作物,产量也上不去,容易患锈病。按说适合的是水稻,没有水利灌溉措施,种不了。一直到20世纪90年代修了引水渠,才开始种植水稻,几年后天气干旱,水利设施荒废,水田又种不成了,恢复成小麦玉米。

当时国家没有什么补助政策,移民离乡千里白手起家,茅草苇子屋一直住到20世纪80年代,才开始换成砖垒瓦房,屋顶先铺一层牛毛毡,上面盖瓦,在横梁上郑重地写下“姜太公在此百无禁忌”,还是老家起房造屋的风俗。这时万巧莲已经成年,她像绝大多数移民的孩子一样上到初中就早早辍学,在地里完成了自己的成长教育,到了谈婚论嫁成家立业的时候。

她的对象也只能是在移民圈子内部的,两人的家相距几公里,经媒人介绍结婚。长子李意博出生记事之后,记忆中最大的印象仍然是贫穷。

和妈妈一样,李意博需要课余帮助家里劳动,摘棉花种花生修排水渠之类,同伴们很多人三四岁刚会走路就开始放羊割稻。上高中之后,已经是本世纪之初,和县城的孩子一对比,他真切地感到了柴湖移民的贫穷和低微。

和上一代一样,移民子弟仍旧通常在初中辍学,上高中的很少。当年钟祥一中总共录取新生1200人,柴湖移民子弟不到20人,占比1/60,而柴湖移民人口占全县的比例是1/10。一中录取的学生并不都是考上的,三分之二是通过交赞助费,分数低的学生需要交两三万块。这些交得起赞助的学生中没有柴湖移民后代,当时柴湖移民的人均年收入不过几千块钱。李意博感到很不公平,写匿名信给校长抗议此事,遭到学校的调查,要找出作者开除,李意博因为成绩好在班主任保护之下过关。

住校期间,李意博一个月的生活费是200块钱,不够吃不够花。这些花费来自父母在开荒的地里侍弄花生、棉花和大豆的收入,棉花价格曾经由一块涨到四块,但移民的收入仍旧微薄。李意博不得不自己动心思。有天在食堂吃饭时遇到学校工会副主席,李意博有意找他聊天,提到自己上不起学。因为李意博是全校拔尖的优秀生,工会副主席给予照顾,安排他到学校食堂帮工盛饭,报酬是免费吃一顿饭。靠着自己挣来的这顿饭,李意博保证了长身体和用脑耗费的营养,考上了华中科技大学,成为移民子弟中罕有的走出柴湖的人。

李意博在校读书的时候,正值农业税改革,他回忆柴湖农村许多人拒交提留和各种收费,李意博的爸爸老实,交费后领到的是各种白条。有一年村委会换届,说村里欠了国家的债务。后来国家适时取消了农业税费,欠债不了了之。

与本地农民相比,柴湖移民更显贫穷的原因之一,是开荒出来的土地太少。本地人开荒早,一家有几十亩地,移民只有每人一亩多地,土地难以扎根养人。除了像李意博这样考上大学的,出外打工成了下一代普遍的出路。柴湖移民去上海打工的人很多,有一个罗城村,由于在上海浦东打工的人太多,形成了一座“小罗城”。相比之下,本地人出门打工的要少得多。

外部环境宽松之后,移民们不断反映以争取自己的权益,柴湖移民村逐渐受到关注,外界开始意识到他们为南水北调做出的牺牲,政府开始政策倾斜和加大投入。2013年,湖北省成立了大柴湖经济开发区,和钟祥市平级。此后引入了很多投资开发项目,也改善了环境。其中很重要的一项是饮水工程。

因为机井的水质不行,柴湖曾长期是癌症高发区,许多老年人到了六七十岁就罹患各种癌症。李意博的爷爷66岁时查出食道癌,开刀后五年去世。外公也是食道癌,查出时已是晚期,在输血时昏迷死亡。柴湖的癌症发病率位居钟祥之首,引起了政府注意,在21世纪头几年兴建了自来水引水工程,柴湖人喝上了来自汉江的水,口感和质量都改善了许多。

差不多在同时期,国家出台了移民补贴,每位柴湖移民一年600元,一共给付20年。另外是引进扶持了一些企业,其中包括外出移民返乡创业的。李意博的姐夫年近60,在一家返乡移民创业的花卉公司基地上班,给售卖的小罐花卉浇水,一月可得2000来块钱,这家花卉公司的产品销往全国,正式职工达到两三千人,其中大部分是柴湖移民。另外还有机械厂等很多企业。比起出外打工来,报酬还是偏低,因此主要解决了老年人和育龄妇女的就业。李意博的小姨子生了三胞胎,无法外出,也在花卉基地上班,每月可以挣到3000来块,妹夫则出外打工,挣得抚养三个孩子的花销。

甚至在上海至成都的沿江高铁规划线路上,柴湖也成了一个因素。这条铁路线曾经引发沙洋与钟祥之争,起初规划的沙洋站点被放弃,高铁改而向北绕道约十几公里经过钟祥,增加造价十多亿元,高铁站就修在柴湖,离李意博家只有两三公里。本地人觉得,柴湖是沾了国家照顾的光。

柴湖集镇中心建设了移民新城,无复当年苇墙茅檐的旧观,还修建了一座大柴湖移民纪念馆。柴湖由当年受歧视的穷地方变成了令本地人羡慕的对象。移民们半世纪付出的代价,到了第三代人终究获得了回报。

这份迟来的光鲜,也不免经历时代潮水的淘洗。村民的地都包了出去,每年能得到一亩地1000元租金,随着企业不景气,租价下降到800多元。打工成为主流,修葺一新的移民村里其实没有多少人居住,打工的年轻人不愿回乡定居,在钟祥乃至武汉买房,成为时下婚俗中的硬件。前一段时间,李意博的舅舅找他借了五万块钱,用来给儿子购置婚房,女方要求男方家里一套楼房,市里还得有一套房,有的还要求在武汉有房。本地农民对于结婚没有这么高的要求,原因是他们出门打工的人不如柴湖移民区多。

移民新村的楼盖得比本地人的好,楼里住的人却少。李意博家后面的联排三栋楼房,是一家三个儿子起的,只有两个老人居住,父亲不时还出门打工,只有母亲一人留守。李意博的父亲常年在外打工,前两年在湖南,母亲万巧莲五年前就来了北京,先后帮助李意博带两个孙子。爷爷已经去世十来年,家里只剩下了奶奶。年已耄耋的奶奶腿脚不便爬楼梯,不愿意住后起的楼房,仍旧栖身在很多年前起的三间瓦房里,每天出门和村里的其他老婆婆打牌。李意博委托邻居,每天清晨出门,帮助看一眼婆婆的屋门开了没有,“如果没开就赶快通知我”。

至于政府统一规划的移民新城,很多移民也不愿去住,因为没有院子不能种菜,六层楼的阶梯也让村中留守的老年人望而生畏,只有从前家里没有起房的可以借机用宅基地置换,住上条件不错的楼房。

李意博自己只是在逢年过节时偶尔带上母亲一块儿回去看看。有时候他站在面貌一新的柴湖地面上,会有种特别的感觉,一家人用了三代才在这里扎下根,到自己这辈却又纷纷离开。

“我不知道自己到底算哪里人。”跟人聊天,对方是河南人,他就会说自己是河南人,如果是湖北人,就说自己是湖北人。从文化习俗的意义上说,他觉得自己是河南人,一开口就是北方语系的口音,普通话发音比较重,外观也不像湖北当地人。但在河南淅川老家,李意博已经没有什么亲人了。小时候他回老家探望过舅舅,舅舅家住在伏牛山余脉的半山上,不属于淹没区,印象中只是穷和陡,“站在山路上陡,不敢朝下看”。舅舅多年前也去上海投奔在那边打工安家的女儿了。

在北京这些年,李意博一直想着回河南去看看,哪怕只是对着那一片变得更为苍茫宽广的水域,望上一望,“也算有个寻根的感觉”。