精彩無比的《Woodstock 口述歷史》

一場演唱會,重點卻不是音樂,這是什麼狀況?

1969 年 8 月 15 日是個艷陽高照的星期五,從當天起至 8 月 19 日星期一早上,連續三天半在紐約州郊區 Bethel 小鎮附近農場舉辦的 Woodstock 音樂節,早已成為半個世紀以來搖滾樂迷念念不忘的神話。我有收藏詳實捕捉那場演唱會過程的知名紀錄片《Woodstock: 3 Days of Peace and Music》將近四小時的導演版,李安的《Taking Woodstock》也都看到會背了。如果我有時光機,Woodstock 絕對是我的首選造訪日。

然而 Woodstock 最為人津津樂道的,卻不是音樂(甚至很多曾參與過的人都說其實他們不太記得當時聽了哪些音樂),而是它所呈現的烏托邦氛圍,這也是圍繞在《Taking Woodstock》中的基調。李安著重於演唱會前地方的爭取過程,但事實上主辦單位在實際進駐後更動員了好幾百人前來協助,而且大部分都是原本毫無頭緒的散兵游勇。除了正式領「Woodstock 投資公司」薪水的員工外,還包含眾多嬉皮、小販、清潔工,以及湊熱鬧的人加入他們行列。此外也牽涉到兩個鎮的鎮民 - Wallkill 鎮民在演唱會開始前一個月趕走他們、White Lake(及週邊的 Catskill、Bethel 地區)鎮民接納他們(也不是所有人都開心接受)。當然音樂人也是其中一份子,更別說遠遠超過預設規模的數十萬觀眾,可想而知整個 Woodstock 的掌故軼聞應該幾天幾夜都說不完。這本四百多頁的書便是把這些人口述的親身經歷集結成冊,看得我大呼過癮,原來我以前知道的東西根本只是滄海一粟!

譬如維安就是一個大問題,尤其當這幾十萬長髮嬉皮麕集一處,又在搖滾樂與迷幻藥催化之下,危險程度可想而知。這樣的場子照正常邏輯不可能缺少警力來維持秩序,但要知道當時許多年輕人成長於受壓迫的五〇年代,警察行惡無所不在,代稱為「豬」的警察根本就是嬉皮公敵。所以主辦單位刻意不讓正規警力插手,最後變成一群來自新墨西哥州嬉皮社區的成員自願擔負起維安工作,但他們可不用警察式的命令態度,反而對大家說「我們對你們無害,讓我們一起開派對吧」,以友善和互助的姿態來幫助大家解決問題。而且他們正好就是貨真價實的迷幻藥專家,非常懂得嗑昏頭是什麼狀態,所以有他們在現場協助那些嗑茫的人再適合不過。他們也帶領大家做瑜伽、練習冥想,貢獻遠遠不僅維安。在外界幾乎都等著看失控好戲的情況下,三天多來卻完全沒有任何一絲暴力與騷亂。所以說農場嬉皮們用「最少的抗拒就是力量」哲學救了 Woodstock,一點也不為過。

維安是一回事,如果有人存心要搞事呢?反戰在六〇年代下半葉的美國已是年輕人最堅持的政治態度,有心人怎麼可能不把握在強調愛與和平的 Woodstock 上扒取關注?所以當「芝加哥七君子」中最激進的 Abbie Hoffman 放話要到現場宣揚理念時,主辦單位並未見獵心喜與之合作來幫自己打知名度,相反地他們用如臨大敵的軟性手腕來處理這個燙手山芋。因為他們要的是一個充滿藝術、沒有暴力的音樂節,不想要政治言論涉入其中,藝術性才是他們堅持的理想,這是從籌備之始就立下的核心原則。他們認為政治團體的參與會大大地增加潛在的暴力機會,這也是 The Rolling Stones 未受邀表演的原因,因為他們前一年的單曲〈Street Fighting Man〉實在太招搖...

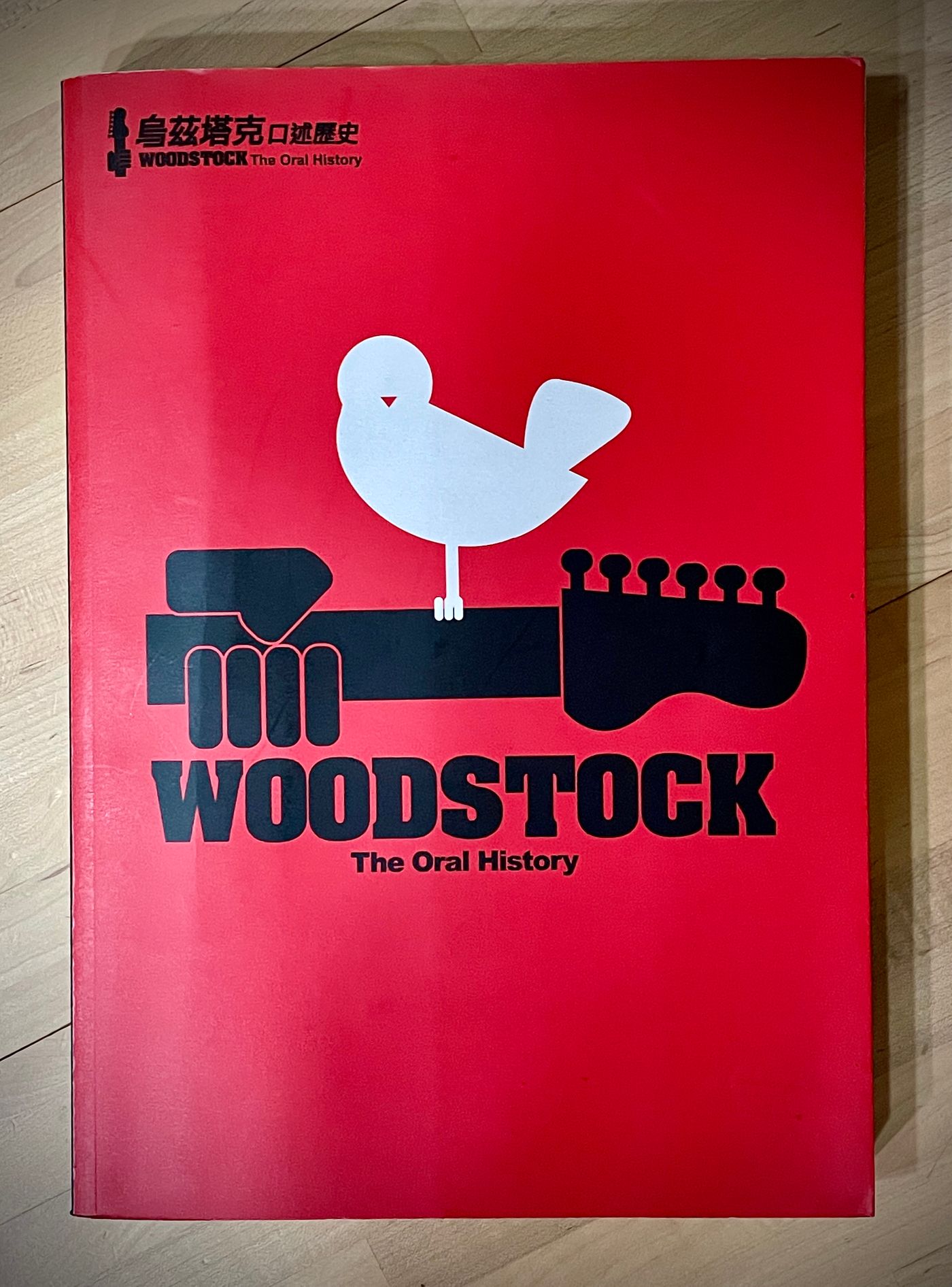

說到參與演出的藝人陣容,其實主辦單位想法也很特別,從那張著名的宣傳海報上便可發現他們理念。站在琴頸上的白鴿佔據了大部分主視覺空間,而表演名單只在左下角用較小的字體印出。外界都在大吹大擂有哪些巨星大咖會來表演,卻沒人注意到「三天的和平與音樂」這幾個大字,它們可不是寫著 Jimi Hendrix、Janis Joplin 或 Jefferson Airplane,由此可見 Woodstock 的初衷。讀到此段時我心裡真的很感動!

至於 Abbie Hoffman 也很有趣,雖然他兇猛的後台勢力還是讓他獲得了一個攤位,但他也不是只會嘴砲唱高調。他看到現場只有很基礎的醫療資源與設施,卻要應付遠超過負荷能力的人潮,所以自願捲起袖子去協助傷患。雖然大家最後只記得他衝上舞台想要對觀眾宣傳理念時被 The Who 吉他手 Pete Townshend 用吉他 K 下台,以及他嘗試偷取將來要被用在電影中的影片膠卷時被抓包(他說法是不讓 Woodstock 遭到資本主義電影公司的消費) XD

我想,即使主辦單位原本無意涉入太多政治,但 Woodstock 已被眾人無心插柳之下實踐成最富政治意識的活動,只是那政治不是口角、算計、欺壓、霸權,而是這些的對立面:體諒、分享、互助、和平。反戰當然很政治,但可以不透過暴力抗爭,就讓世界看到愛與和平的力量之強大。要是沒有那票充滿理想的嬉皮,後來也不會見到尼克森被壓力摧毀,進而撤軍越南。

書中有段民謠搖滾大將 David Crosby 說的一段話讓我印象深刻:「在現場你感覺不到任何敵意,能和那麼多志同道合的人相聚在一起,每個人都感到無比興奮與雀躍。那時我心想:『嘿!我們將會改變全世界,我們明天就可以讓戰爭停止。』噯!雖然世界後來並沒有因為 Woodstock 音樂節就停止戰爭,不過至少當時,嬉皮的道德價值觀正主導著紐約州的一個小鎮(其實五十萬人已可位列當時紐約州第三大城了!),在那裡發揚光大,我們也因受世人注意而感到興奮不已。我並不是說如果嬉皮的精神傳開來,遍佈全世界,嬉皮的道德價值觀就能夠解決世界上所有問題;我只知道,那個週末在現場的感覺是很棒的,而且它讓每個參與其中的人都覺得自己正在實踐一個理想。在音樂節現場你聽不到典型的『我可不想捲入這場麻煩!』的話;在那裡要是有人發生問題或是有麻煩,你會挺身相助;如果你有三明治,而你身旁的人正餓肚子,你會把三明治分一半跟他分享(Janis Joplin 真的在台上這麼說喔)。當時,大家就是這樣實踐他們的理想。」

「那是一個天真的年代,同時也是可愛的年代」,這句類似《雙城記》卷首的話,出自一位工作人員之口。他說即使過了這麼多年(本書出版於 1989 年 Woodstock 二十週年之際,中文版是 2003 年)那份精神仍存在於大家心中,而且那樣的精神早已透過各種型態,無形地融入現在生活中。只是他也感嘆地說:「我記得在六〇年代,留長髮的人總是被叫做怪人,而且你總是會讓在高速公路上的長髮傢伙搭便車;但是現在,如果我在高速高路上看到同樣情形,我可不敢載任何搭便車的人,因為我害怕載到壞人,引來麻煩。我想凡事總是兜了個圈,又回到了原點。」

這本書經常讓我讀到胸中一陣感動,太多現在看來簡直不可思議的現象,構築了這則歷史上的神話。Woodstock 做為六〇年代的最後高潮,其名聲與影響力早就超脫於音樂與文化之外,成為一場改變世界的社會運動。就算半個多世紀後的當今世界仍然充滿人為的烏煙瘴氣,我還是相信 Woodstock 精神穿越時空流傳到了許多不同世代的後人心中,因為我自己就是其中之一;即使我年歲已長,但我心裡永保年輕,長髮仍是我的標誌,喇叭褲仍是我日常穿著(雖然被人誤以為是欠缺工作經驗的屁孩早就習以為常了)。

兩張 Woodstock 最知名的照片,美妙地濃縮了當時氛圍:車陣擋不住飛揚的音樂,煙硝止不了共濟的愛情。而且,後者中那對情侶,結髮了一輩子。

最後送上兩首我最愛的 Woodstock 相關歌曲,分別是當時演出後一戰成名而出道的 Mountain 的感念曲〈For Yasgur's Farm〉(Yasgur 就是 Woodstock 舉辦地點那片農場的主人 Max Yasgur),以及 David Crosby 領軍的 Crosby, Stills & Nash 演唱當時因為到不了現場的加拿大民謠才女 Joni Mitchell 所寫的〈Woodstock〉。

喔還有,不能不知道,Snoopy 卡通中的那隻黃色小鳥,名字叫做 Woodstock,是的,就是來自這場音樂會。Charles Schulz 原本畫這隻鳥時並沒有給他起名字,直到三年後他見到那張海報上的白鴿,於是有了靈感,自此史奴比的好朋友總算有了名字。