女性方舱生存战:解封后,我的“战斗”仍未结束

(作者:小千)

距离我计划写此文的时间已经过去了三周多。从方舱回来几天后,我开始经历滞后性的创伤,休息了两周,才自觉恢复大半。虽然上海“抗疫”似已告一段落,但我想,记录和发声永远不算太晚。

确诊后的十小时

我在4月25日确诊阳性,当晚就上了去方舱的公交车。

确诊前我其实做了非常多的功课,准备了各式打包攻略和宠物安置资源,但现实砸到头上时,我还是懵得很彻底。姐妹的力量在那时便展露无遗。我的女性朋友们火速联系了可以接收猫的人,帮我叫了闪送。桃子被居委从楼下带走时叫得很大声,我抓着铁门的栏杆爆哭,祈祷她不会应激生病,祈祷她会理解我希望避免她遭受更为可怕的命运而做出的决定。

没时间感伤,我开始按姐妹发来的攻略打包。M闪送来了大包湿厕纸、眼罩和零食,Z提醒我多带点卫生巾,去了可以支援其他女性。我平时用月经杯,所以带上了我所有的棉条和护垫。挑选衣服时,我下意识的选了颜色朴素、可以尽量掩盖我第二性征的宽松衣物。我还带上了基础化妆品,为了在和爸妈视频通话时让他们安心。

在小区门口换上简单的防护服,上了公交车。特警车开道,警灯象征的特权和安全感和它要护送的目的地形成的反差让我笑出声。目测整车除我以外就两名女性,我暗下抱团取暖的决心。到站后,司机让我们按四人一组的顺序下车,眼瞅着另外两位女性开始拖箱子,我不顾司机的怒吼,挤过大小行李,抢在她们后面下了车。

方舱似乎是改造了未完工的办公楼而设。大厅富丽堂皇,而我们每人领完一脸盆的物资,搭电梯来到水泥砌成的400个床位的大通铺。一位女志愿者看到我们三位女性,把我们带到了离女厕较近的一排行军床。我赶紧挤上前,然后成功被指派了她俩中间的床位。

床单、枕头和睡袋被扔过来的同时,女志愿者指着床说“你是C-027”,给我套上了病号腕带,匆匆走开。我一边想着《悲惨世界》里的囚犯编号24601和《千与千寻》里汤婆婆把千寻名字收走的画面,一边找睡袋的拉链头,开启了我不知尽头的方舱生存战。

“你已进入一级战斗状态”

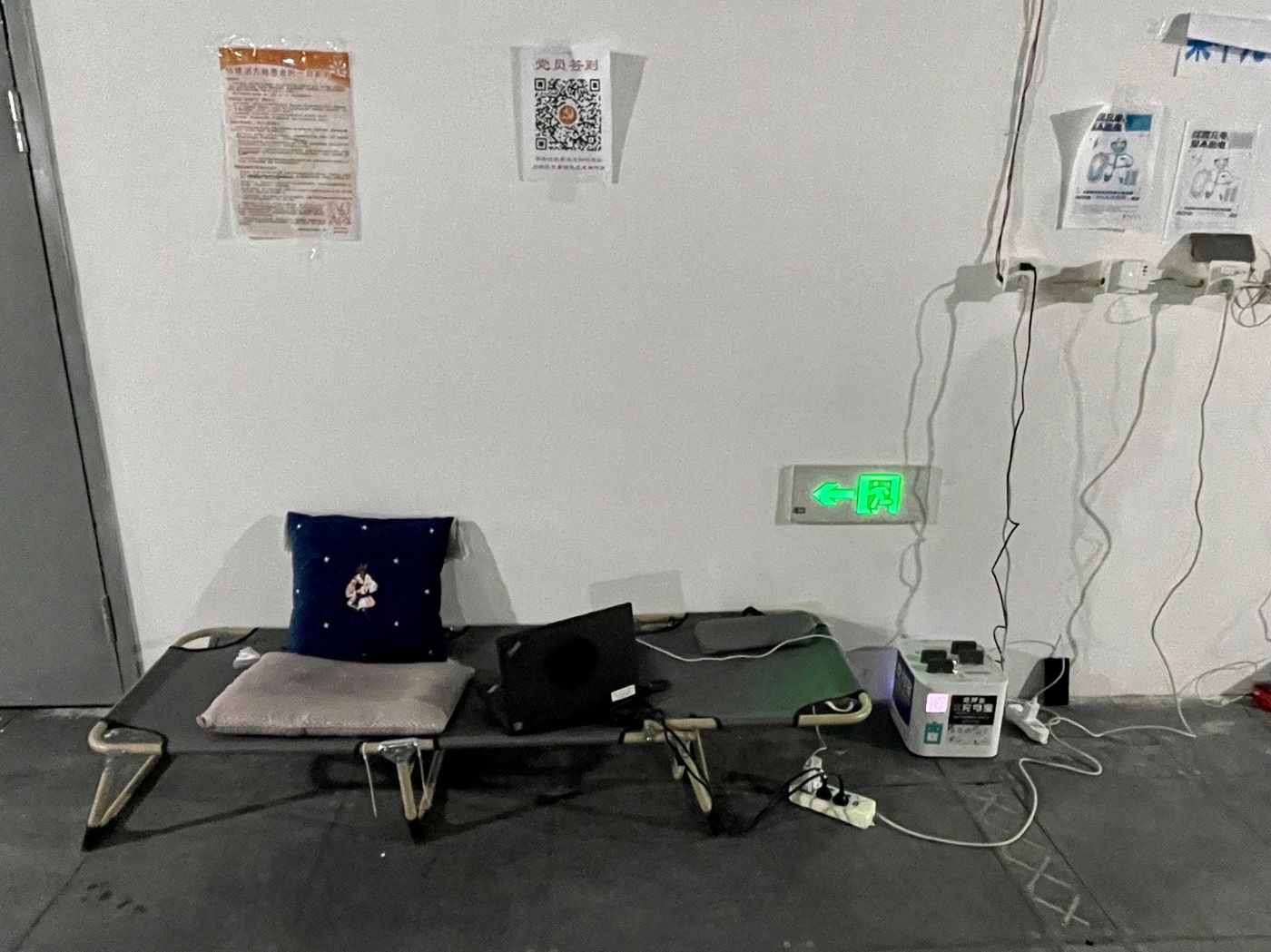

头几天我需要在方舱里工作,而充电桩离我有六张床之远,按规定我还不能换床。我求助一位保安小哥,才成功用空床在充电桩旁的墙边设了个“工作站”。

在我搭建好工作站的第三天,我正蹲坐着上工,另一个保安小哥过来严肃地指着我问:“你这个床是哪里来的?” 我指了指走道对面。小哥继续严正声明:“我跟你说,你这个床要挪回去的听到没有,我们床都是固定的,你不可以随便挪的!”我看了眼我俩对面一米开外的几十个空床铺,还有被保安小哥们玩游戏时挪的歪七扭八的几张床,说了句“好的我知道了”。小哥挺着胸脯走开了。

方舱医院这个命名方式很有意思,“医院”二字的理想化诠释包括干净整洁的环境,有医生能为你诊疗,如果要住院,也有全套配套设施助你安心康复。实际情况是,入舱后,没有医生查床询问基础疾病,一个失眠的舱友几天后才拿到一粒安眠药;没有治疗,不发放口罩和抗原测剂,快递只接收口罩和药品(如果你买得到);所有人呼吸着同样不甚通风的空气,吃饭时都会摘下口罩呼吸;每天收获无数次咳痰的医疗废物箱24小时对你敞开。

比起物理环境,这种无死角的控制给人精神造成的影响可能更强也更持久。在这里,你被抹掉其他任何身份和价值,存在意义被简化成一个代码。你也看不到核酸结果,隔天一做的核酸只会一直显示“检测中”,你的薛定谔的出舱时间全部掌控在拿着A4纸的大白手里,而他们会告诉你他们也没有后台数据权限,一切听凭疾控告知。

这种控制剥夺你的名字、自由、尊严和资源,是对个人意志力极大的损耗。持续失去现实和生活的掌控感会带来巨大的焦灼和无力感,会逐渐磨损掉你作为个体存在的独特和意义,而一旦失去这种主体性,你就更容易被驯服,去接受和迎合这种控制。

我慢慢开始形成一个作战计划,主动出击去对抗这种吞噬。我不断给自己输入能量,听我最爱的音乐剧的歌单,回听“小声喧哗”的播客,读我爱的书,看朋友们给我花式加油鼓劲,看我的猫在朋友家又抓坏了什么家具。

我也一直坚持输出:保持和外界的沟通,每天和爸妈以及世界各地的朋友做几个小时的通话;一边走路一边小声哼唱完《汉密尔顿》的全部歌单;拍照记录生活,写双语方舱日记;无法锻炼,我就每天绕着大通铺遛弯,走一万多步。

打包行李时,我特意带上了我爱的抱枕、电脑小桌板和“女权主义者长这样”的T恤,想要自定义方舱体验。入舱后,我用床单遮住号码C-027的号牌,拿小桌板做了床头柜,每天把柜面的东西排得整整齐齐,试图让自己活得体面些,在无常中找回一点秩序。

每天凌晨去厕所时,我总会听到保安小哥们公放的游戏提示音:“你已进入一级战斗状态,加油特种兵!” 现在想来,语境格外恰当。

女性视角下的方舱

方舱的灯是24小时不关的,这会剥夺你的隐私和舒适,同时也时刻提醒你,你做的一切都可能被监视。但这种无法选择的不适又给了女性某种诡异的安全感,如果400人的大通铺一片漆黑,偷盗、性骚扰甚至性侵的风险一定会增加。

女厕条件比男厕略好,配有马桶。但隔间门全坏,无法上锁,而负责保洁的是两名男性保安,保安常驻点就在女厕门外。每天凌晨一点,等到C区鼾声如雷,保安们沉迷游戏,我才会去厕所,关上大门,躲在门后用湿纸巾简单擦洗身体。

男性凝视无处不在。我们楼层基本都是工地集体阳性被送过来的建筑工人,大部分为男性。多年养成的习惯让我能敏锐察觉投到我身上的目光,而这包括我做基本肢体动作的时刻,比如伸懒腰、走路,或者抬头。我惊诧于小红书上的方舱社牛们能妆发齐全地穿着露脐装跳拉丁舞,因为在男女比例约十比一、毫无隐私的方舱,我只会穿着宽松的连帽衫,少洗头少换衣服,尽量让自己低调到无人注意。

这种凝视大概率是无恶意的(毕竟工友们的行李就是一两个包和一部手机,有新的娱乐节目当然愿意收看),但它一定会给女性带来隐隐的不安和不适感,让我们无法完全放松。

因为无法确定安全的边界范围,被凝视包围的女性会自觉限制和缩小自己的安全空间。在家基本每天锻炼的我,在方舱找不到任何一处可以用来运动而不会被聚众观赏的空间。洗内衣裤更是不可能,一想到洗好的内裤放在我视线外的窗边栏杆上,可以被所有人看到,我就下定决心,如果要待到两周以上,我就回收旧内裤,搭配护垫来穿。

与这些谨小慎微形成鲜明对比的,是男性膨胀到天花板的自在和存在感:大声咳痰;大声打鼾;半夜两点全然不顾劝阻,高声讲电话;长时间公放所有短视频和游戏背景音;半裸上身四处走动;在没有任何隔断的大通铺里不分昼夜地抽烟;做核酸时明目张胆地插队,被指出后还愤愤不平……还有晾在窗边、墙上,随处可见的四角内裤。

在极端恶劣的环境里,女性的抱团互助尤为重要。我借给左铺阿姨和右铺女生小R洗发水,小R借我电吹风,我和小R一起分享零食,也会告诉阿姨晚上可以去人少的地方睡,早上放饭前回来就行,我帮她兜着(阿姨核酸一直阴,因为某些人为错误被拉来待了五天)。出舱前,阿姨略害羞地过来小声问我需不需要一次性内裤,然后把她剩下的全都给了我:“女生在这里很不方便的,有这个会好一些。”

阿姨出舱后,我跟小R就相依为命了。她说希望我俩能一起出舱,要是我先走了,留她一个人,日子会难过很多。每天和小R聊天,都是细碎平常的话题:今天到底是洗头还是省洗发水,核酸结果出来没,刚刚谁来说他明天出舱了。虽说平淡,但从这些交互和联结中能生发出很多勇气和力量,让我们确信自己不是孤岛,在对女性十分不友好的水泥房里锚定内心的一点安稳。

我无法温和地走进那个良夜

入舱第八天早上,大白突然来叫C-027收拾行李。我从床上弹射起来,和小R开心击掌,一起分掉了一袋薯片庆祝自由。扫码登出,找回绿码,大家提着大包小包,在电梯口像等待春运的火车一样望眼欲穿。我们排队消杀,领出院证明,领中药包,领注意事项,领回了自己的名字。

公交车拥挤闷热,只在不同的街道集合点短暂停留。不确定要在哪站下车的工友被吼“你不知道自己家在哪吗”,决定先下车再问人。他踉跄几步,几个黑色塑料袋散开,方舱隔天发一次的苹果都滚了出来,咕噜噜沿着行李缝隙滚下了车,又沿着马路滚走。他赶紧弯腰去捡,没等捡完,车就开走了。

回家后,我休息了一天,在五一假期结束后和大家一起“复工”了。接下来的几天我非常消极怠工,对着工作邮件,全身都是抗拒。我抱着“解决拖延症”的心态约了咨询师,结果一张嘴就开始崩溃大哭。

现在回头看,那是我伸出手拉了自己一把。

我意识到自己在此之前从没有哭泣或发泄情绪,反而一直很平静,甚至斗志和幽默满满。因为处在巨大的危险或极端恶劣的环境时,人会不自觉地触发自保机制,用尽一切办法活下去。当时的我忙于应对360度无死角的剥夺、磨损和消耗,没有觉察到这种持续性和滞后性的暴力可能带来的创伤。

在舱里,我需要去对抗的对象很容易被具象化,它是头顶刺眼的白炽灯、面目模糊的大白、永远“检测中”的核酸报告和紧锁的电梯门。而回家后,这些具体的画像没了,撑着我写完日记、走完一万多步的肾上腺素也没了。我对抗的怪物变成了一股庞大的、看不见的力量,融在空气中,每次呼吸都提醒着我的渺小无力。我突然就崩塌了。

我自觉这种政体的暴力和自然灾害和生老病死给人的创伤不同,它所施加的人为控制是近乎炫耀式的,因为它在告诉你“它可以”。它有权抹掉你的声音,你的身份和信仰,最后剩下一枚符号。我没有力气了,因为我(作为女权主义者)所信仰的核心价值在那时失去了意义。

这也引出了我崩溃背后的另一层原因。我从方舱回来后,觉得我“好了”,我周围的人,包括我爸妈、同事和朋友们,大多也都觉得我“好了”。我发完最后一篇出舱的日记,大家点完赞,生活继续——最可怕的时候已经过去了,不是吗?

事实是,我没法立即回到从前,继续上满发条,履行我作为社会人的职责。出舱归家后的人需要时间和空间面对自己的创伤。几十万和我一样体验过方舱的人回家后都经历了什么,没有人讨论。这种不被看到和诉说也很危险,因为如果政治暴力从一开始就不被承认,不允许被定义,那我们的修复和重建就更为痛苦和艰难。