漢娜.鄂蘭《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》書摘

漢娜.鄂蘭 (Hannah Arendt)著,施奕如 譯: 《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)。台北:玉山社,2013。

「因為這些兇手都不是天生的虐待狂或殺手。特別行動隊成員是從武裝親衛隊中遴選,這個部隊的犯罪紀錄跟德國陸軍下的其他一般單位差別不大,而指揮官是由海德里希親自從親衛隊高學歷精英中挑選,因此,最大的問題是要如何克服這些人的良心,或者更精確地說,對動物的憐憫心,也就是一般人看到體受折磨會出現的正常反應,希姆萊自己顯然也頗受這些本能反應困擾,他的解決辦法很簡單,而且可能也極為有效,就是將這些本能的憐憫心轉向自我,以這些殺人兇手不會說:『看看我對這些人做了甚麼可怕的事!』而是說:『為了完成使命而必須忍受的景象有多麼可怕!壓在我肩膀的重膽有多麼沉重!』」(頁127)

「納粹德國在高尚的歐洲社會引發一場集體道德淪喪--淪喪的不僅是德國,而幾乎是所有的國家,不僅是加害者,而且還有受害者。與納粹運動中的其他元素相比,艾希曼一直對『上等社會』十分敬畏,他對講德語的尤太代表十分有禮貌,很重要的原因在於他覺得這些人的社會地位高於自己。艾希曼完全不是像一位證人口中形容的『傭兵』,那種想逃亡到不受十誡拘束、可以自由自在的地方,艾希曼始終滿心相信人一定要成功,他認為這才符合『上等社會』的標準,從他對希特勒最後的評論中可見一斑[...],艾希曼說:『希特勒的所做所為可能都是錯誤的,但有一點卻不容置疑:他確實從下士一路爬升到元首之位,引領近八千萬人……他的成功證明,我應該要追隨這個人。』當艾希曼發現每個『上等社會』的人對於滅絕計劃都極為熱切,想法跟自己不謀而合,此時他的良心就完全噤聲了,他根本不需要如同判決書所說:『掩住耳朵阻擋良心的聲音。』並非因為他沒有良心,而是他的良心是以『可敬的聲音』說話,也就是來自周圍上等社會的聲音。」(頁147)

「在文明國家中,即使知道人可能帶有嗜血的自然本性,法律還是假設良心之聲會告訴大家『不可殺人』,同樣的道理,即使納粹大屠殺的主使者完全瞭解殺人行為違背多數人的意願與本性,但在希特勒的土地上的法律,還是要求良心之聲告訴大家:『必須殺人』。邪惡在大德意志帝國已經失去誘惑的特色,而這是大多數人辨認邪惡的要件--誘惑。許多,或者說大部分的納粹成員和德國人,肯定都曾受到『不』殺人、『不』搶劫、『不』讓鄰居送命的誘惑(即便其中許多人可能不知道滅絕行動可怕的細節,但當然,每個人都知道尤太人會送命),和不可因獲益而成為幫兇的誘惑,但是,上帝知道,這些人早已學會如何抵禦誘惑。」(頁172)

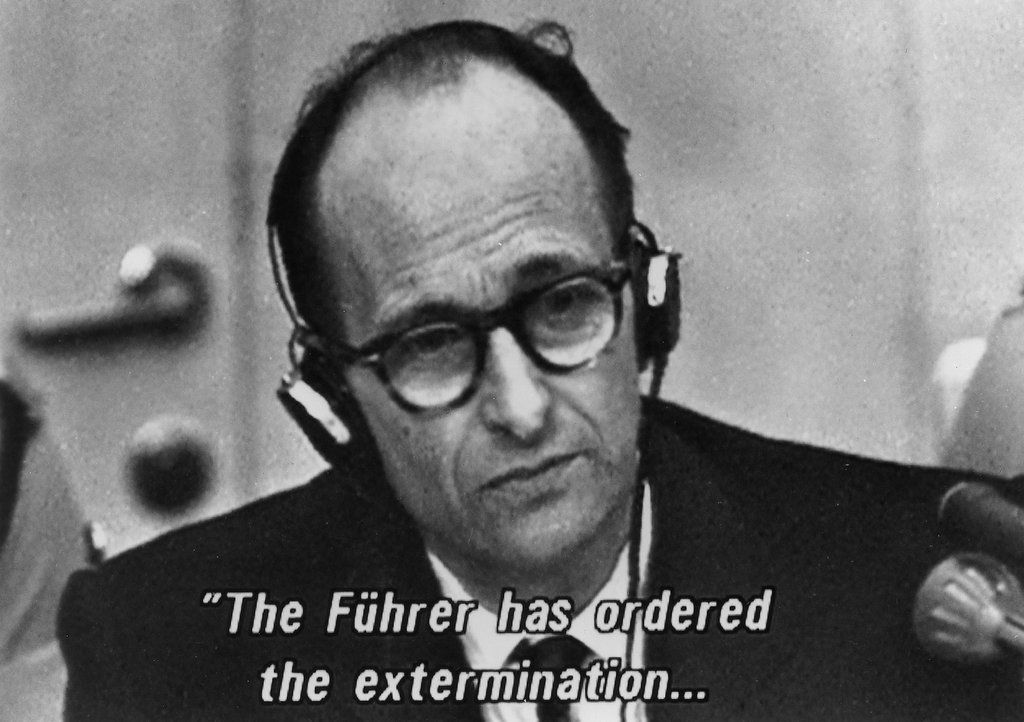

「接著是艾希曼的最後陳述:他對正義抱持的希望落空,雖然他一直盡力說實話,但法院沒有相信他,法院並不理解他:他從來沒大憎恨過尤太人,也從來沒有殺人的意願,所有的罪行都是來自對上級的服從,而服從應被譽為一種美德,他的美德遭受納粹領導人濫用,但他並不屬於統治階層,只是個受害者,受罰的應該是領導階層」。(頁274)

「艾希曼在臨終一刻,似乎總結出我們在人類漫長罪惡史中所學到的教訓--邪惡的平庸性(Banality of evil)才是最可怕、最無法言喻、又難以理解的惡。」(頁279)

「艾希曼一案的棘手之處正在於,與他相似的人太多了,這些人卻既談不上邪惡,也非虐待狂,無論過去還是現在,他們都極其正常,甚至正常得讓人害怕。從我們的法律制度以及道德評判標準的角度來看,這種正常比所有的屠殺加在一起更讓人恐怖,因為這表示,這類新的罪犯,這些確確實實犯下反人類罪的罪犯,就如同紐倫堡審判中的被告與其律師一再重複的,是在他們幾乎不可能知道或意識到自己正在做惡的情況下犯罪。」(頁304-5)

「在艾希曼案件的諸多嚴重問題中,最嚴重的是所有現代法律體系共有的一個假設,即蓄意為惡是構成犯罪的要件。恐怕沒有任何一件事比將主觀因素考慮進去更能讓文明法學感到驕傲了。只要沒有主觀蓄意的成份,不論是出於甚麼原因,哪怕是因為失去道德判斷能力,所以根本就不能分別善惡好壞,我們也會認定這並非犯罪。」(頁305)

「如果法官有勇氣對被告說類似以下這番話,那我們可說正義在耶路撒冷法庭也光明正大地受到伸張:(頁306)

『[...]我們在此假設,你之所以變成這個大屠殺組織中一個聽話的屠夫,完全是出自壞運氣,但這不影響你執行、從而支持大屠殺政策的事實。因為政治不是兒戲,在政治中,服從就等於支持。』」(頁307)

「我之以稱之為邪惡的平庸性,僅僅指涉到事實層面。艾希曼既非《奧賽羅》中的奸惡小人伊阿古(Iago),也不是偏激乖戾的馬克白,在他的內心深處,也從來不曾像殺害先王遺孤的理察三世那樣『一心想作個惡人。』艾希曼格外勤奮努力的原因,是因為他一心一意想升官加爵,除此之外根本毫無任何動機,而我們無法說這種勤奮是犯罪,畢竟他永遠不會殺害上司以篡其職位。說得明白些,他其實完全不知道自己在做甚麼,正因為缺乏舉一反三的能力,他才會連續幾個月坐在審訊室,對一位負責審訊的德國尤太人掏心掏肺,反覆解釋自己為何還只是個中校,而無法晉級其實錯不在他。大體說來,艾希曼完全暸解所有發生的一切,在對法庭的最後陳述中,他指出『(納粹)政府重新定義固有的價值標準。』他並不愚蠢,只不過是喪失思考能力(但這絕不等於愚蠢),也正是因為如此,他便化身為當時最十惡不赦的魔頭。如果這算得上『平庸』,甚至滑稽,如果我們竭盡所能也無法從艾希曼身上找到任何殘忍、魔鬼般的品性,他的情況還是遠超乎常態。按照常理,一個人在面對死亡、甚至已經站在絞刑架前時,不可能還是毫無思考能力,而他只想著葬禮上別人會如何評價自己,因為受到『自捧自吹空話』的蒙蔽,所以他看不清行將就死事實。這種與現實隔閡、麻木不仁的情況,是引發災難和浩劫的元兇,遠比人類與生俱來的所有罪惡本性加總起來更可怕--事實上,這才是我們真正應該從耶路撒冷獲得的教訓。」(頁316-7)