偏執的山行者 直樹的冥想

❑ 《後綴》:

繼「成為你的第一讀者」,主編感興趣的另一個專題:「存心想死在大自然手中的慾望」,也是個即興但不令自己感到意外的題目。 我認為,對大自然而言,人類完全是「多餘的髒東西」。沒錯,主編私心希望這個專題,是帶著某種患者般,自白的偏激口吻。

市民@直樹的流浪之歌 針對這個專題,投稿的文章是〈往你感覺活著的地方去〉,他似有領悟說出:「......我逐漸明白,若生活得離死亡太遠......」

若離死亡太遠,會怎樣?

「.....活著是僥倖,死了也是僥倖......」

發現生命是無常,無法強求,所以呢? 我伴隨著偏執的氣息,期待與直樹的對話。

❑ 前言

直樹在相關的文章〈應許之地┃泰國‧清邁〉,提到決定登爬聖母峰基地營(Everest Base Camp)的原因之一:

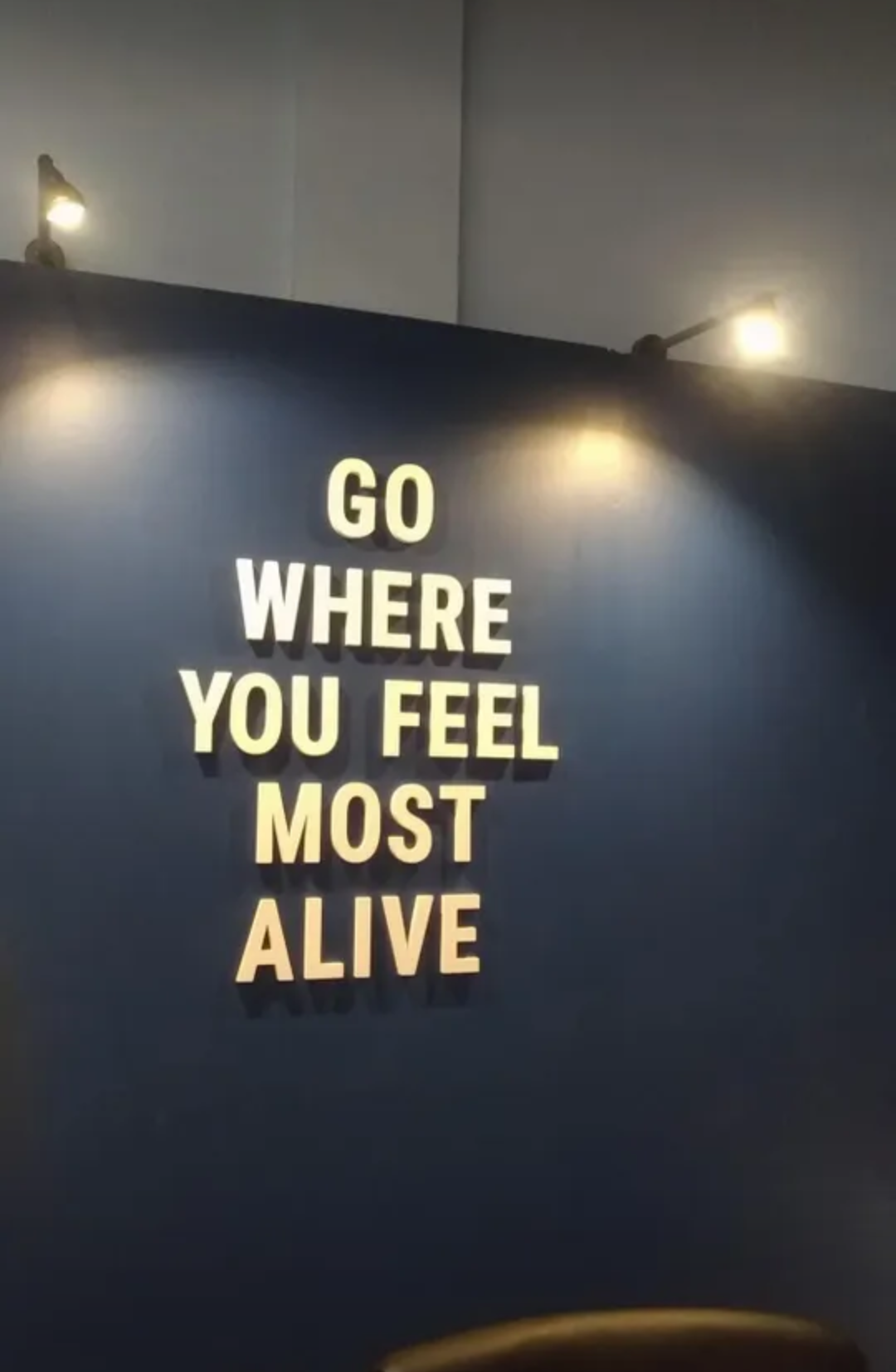

「偶然在網上看到樂團宇宙人爬喜馬拉雅的紀錄片,他們在成軍十年之際,為了拍攝紀念MV,一行人來到了喜馬拉雅,對並非登山專業的他們來說,完成這項壯舉何其艱辛,整個過程讓我看了十分感動。看完紀錄片,與客棧裡不時看到牆上的標語,彷彿有個聲音正在呼喚著我。」

「往你感覺活著的地方去。」

你提到自己沒爬過台灣百岳,似乎是外行人,是故作謙虛嗎?那麼你為了「不會死」做了什麼努力?既然你去的地方很危險?

登山的話是外行沒錯,也害怕說不定就這樣送命,所以做了很多功課(笑)。

但因為聖母峰基地營除了高山症特別需要注意,路線本身其實沒那麼危險,但又因為我冬天去,加上沒請嚮導或揹夫,是相對比較危險。準備方面,除了在當地買好登山用品,我事先反覆看過宇宙人的紀錄片,以及網路上所有找得到的經驗分享文,還有聽聞旅途中有去過的人的經驗分享。

最後判斷自己的體能跟準備,應是可以獨自前往。

主編補充: 雖然謙稱自己是外行,但直樹長期刻苦式旅行,還常參加馬拉松比賽,鍛鍊了身心堅毅的體魄,同時也是考慮周延的旅者,例如在〈真正重要的事情|尼泊爾〉提及: 「在最後一刻決定,上網花2820塊台幣,買了澳洲Nomads的15日保險。比起怕死,更怕萬一高山症嚴重發作,逼不得已搭了直升機下山,原本2820台幣可以處理的事情,就要花上1萬美金才能解決。」

你在文章裡提到:「二個多月的身心靈準備,整整8天的攀登,在零下22度的清晨,直上標高5545m的Kala Patthar,讓聖母峰盡收眼底。一邊煮著熱茶望著日出時,我頓時感到,人生確實值得一活。也終於有些明白,那些不斷往高處去的山行者,他們內心的孤絕與滿足。 」想了解你是如何從「覺得自己活得空洞」變成「人生值得一活」的人呢?

我們都活在心智的牢籠裡。

每天有萬千思緒來去,那些思緒可能牽動我們每條神經與情緒,感覺虛無與充實、傷心或喜悅,都是一個個過程。思緒與情緒怎麼會來、什麼時候來,我們必須要抵達那個當下,才會明白。

如今雖然我的心靈比以往來得安定,但我也無法確定往後會如何。例如當親人離去時?也許會覺得那些事情可以想像,但往往真正到來時,心境並不見得能全然接受。那時的我只是單純地,在完成攀爬後感受到,花許久精神準備的目標,得以順利完成的喜悅。而感受到回報的瞬間,確實覺得人生美好。

感受到回報是指「完成艱鉅的任務」?

不全然是。

最近剛好看了日劇《喜劇開場》,第五集裡面女主角有聊到:「有一些努力的回報,是後來才隨之而來的」。我們太常把因果看得短淺,導致對於回報的想像過於平板。回報可能不在你想要的時候來,或並非用你想像的方式回饋回來。

我們此刻生活的一切,投注心力得到的成敗,都來自於其他時空的努力或者機運。但很多面向我們當下無法意識或感知到其存在,卻自顧自地樂觀或悲觀,進而影響我們原本的抉擇,這樣不是挺怪的嗎?當我學會這樣思維之後,對於生活中發生的順遂與艱難,開始能看得平淡一些。

你文章裡提到:「某部分來說,會覺得死也無妨,是因活著本身變得太無趣、太麻木了吧。毅然決然的出走,是那時的我,唯一懂得逃脫生命空洞的方式。 」所以你理想的生活方式是如何?你覺得怎樣的生活才不會感覺生命空洞?

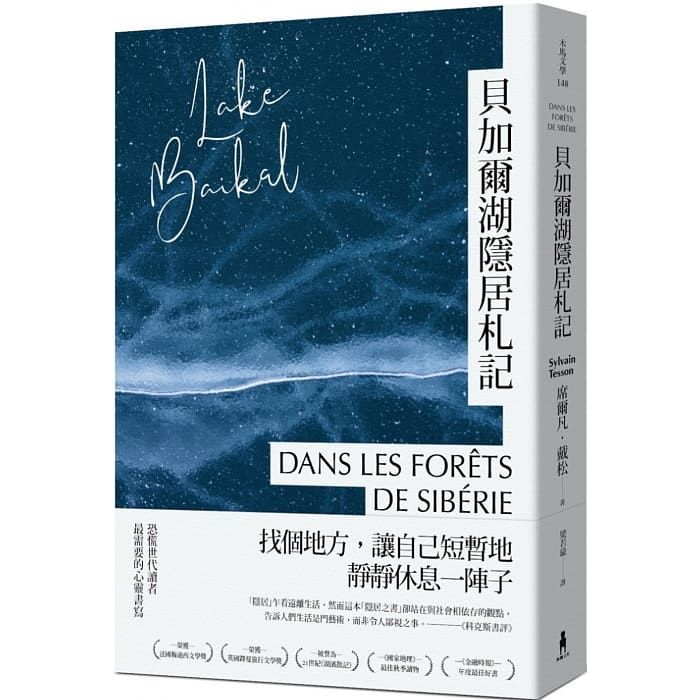

「渡過一生最理想的情形,是能和北歐小精靈那樣,在土地上自由來去,卻不曾在草地上留下痕跡。」(《貝加爾湖隱居札記》P.41)

曾經,我以為能一直旅行,便是理想的生活方式。直到疫情爆發,我一度陷入焦慮與陰鬱。藉由冥想才開始理解,自己所看到的世界,皆是心的顯現。我開始渴望成為,不論過著富有或窮困的生活,都能與讓自己不失初衷的事物為伍。在這當中,對我最重要的是寫字與彈唱,唯獨這兩件事,我希望能一直做到斷氣為止。

圖說: 入喜馬拉雅山共須購買2張票券,一張是TIMS (Trekkers Information Management System) Card,在Lukla的村尾,會被管理人員叫住辦理,要價2千尼幣(555台幣)。 另一張則是Sagarmatha national park國家公園的入場許可證,是隔天抵達Monjo時才要辦理,要價3千尼幣(830台幣)。 (圖片引自〈法克定的聖母峰嚮導|尼泊爾〉)

你說在泰國清邁的客棧,看完紀錄片後,看到客棧的話:「Go where you feel most alive.」(往你感覺活著的地方去)。所以覺得應該去聖母峰基地營看看,我好奇為什麼面向可能致死之地,卻又像是活著呢?

我在攀爬與歸來反思的過程裡,才慢慢理解到,每一位山行者,終成活的傳奇或死的傳說,都是後來人們的聽聞。在那無比專注於目標的當下,偏執的山行者已將生死置之度外。我覺得那並非是想回歸自然,而是真正體驗到,我們與自然,本來就是一體的。

當渺小的身軀,進到大自然的變化中,生死便只是個可任意被變動的概率,活著是僥倖,死了也是僥倖,不過是那樣而已。是名為文明的安逸,讓我們逐漸遺忘生命原有的本質。

無常一直都在,今天也可能是我們生命最後一天。唯有一直意識到這件事情,我們才肯更認真地活著。

生命是有限的,所以珍貴?

應該說時時警惕生死有時,才懂珍惜。

你提到「即便完成目標要面對的,仍是喪失目標的空無,但自己早已在那過程中,產生了未經刻意的質變。是那樣的質變,悄悄改寫了生命本來隨波逐流的傾向,往人性獨特與難能可貴之處輕輕靠攏。」所謂的質變是指?得到活下去的勇氣嗎?

質變是指開始真正的活著。

不活在他人的言語與臉色中,不活在各種意識形態與普世價值觀中,而以自己真正琢磨過的每句話與每個行動,以及行動後續的反思,來好好地生活。

真正的活著是指,活在自己設定的目標,不須為了別人而活?

阿德勒曾說過:「一切煩惱都來自於人際關係。」因人類是社會性動物,我們本能地需要與他人的連結,但也因此感覺孤獨。識清這些,了解他人與自己無異,才有可能放下煩惱。

那你會給那些勞碌一生,只為了混口飯吃的人什麼建議?

每個人想怎麼度過一生是他的選擇,自己能夠接受就好。

我的意思是說,應該沒有人會想看別人的臉色而活,問題出在價值觀嗎?

價值觀往往也是被塑造出的東西呢,但至少可以試著找到你完全認同的價值觀,而且不是用想的,要去實踐看看,才可能知道自己有多堅定於那份價值。

文章提到:「擁抱自然的山行者,因全身投入甚至拚上性命,可能換來最壞或最好的結果,所以才得以在那當下,感受到了終極的自由。 」

但是萬一,我是說萬一,失足跌落,喪命也就罷了,如果變成殘疾呢?何來終極的自由?

變成殘疾的話,就又要開始另一種新生活了吧。到時候的自己有沒有辦法接受現狀,我也不知道。但現在可以慢慢體會到,生活裡的一切練習,也許都是在無常來到時,我們有沒有辦法通過考試的準備。 終極的自由本身並沒有好壞之分,只是看你拿什麼去下注。就是因為也可能帶來最糟糕的結果,你仍有選擇它的權力,才稱得上終極吧?

可是無常之所以稱為無常,就是永遠會讓你措手不及,不是嗎?想要通過無常的考試會不會是一種妄念?一種對無常的冒犯或試探呢?

我理解無常是一種萬物變化的狀態,佛說的妄念應是不執著於不能完成的事情,而是要學會放下。只要自己不偏執於把所有苦難硬攬在身上,並全部當作是考試去應對,應是不至於成為你說的妄念與冒犯才是。

回到剛聊到的自由部分,你的意思是說,就算預料到結果可能很糟,但因為值得去嘗試,仍然可以選擇去做,這本身就是一種自由,我有權力選擇自己如何使用自己的生命?在不妨害別人的前提之下,然而,就算結果很慘,也只能接受,怨不了人?

我覺得是這樣沒錯。

有點像創業一樣,你最終因為各種原因收攤了,但創業是你選擇的路,你抱怨也無濟於事。但同時,因為一切基本上都是由你決定的,失敗了通常也比較心甘情願吧。我是這樣啦,所以才說死了或殘了也無可奈何。

那你有多想死在大自然手中?怎麼個死法?

我認為,死一直都在。只是身處大自然的時候,我們才更容易感覺到它的存在。會有這樣的念頭,可能不過是接受了,大自然隨時可輕易奪走你生命的這個事實而已,而不是自己多想死在大自然的問題。

你知道2017年台灣情侶在尼泊爾的山難嗎?

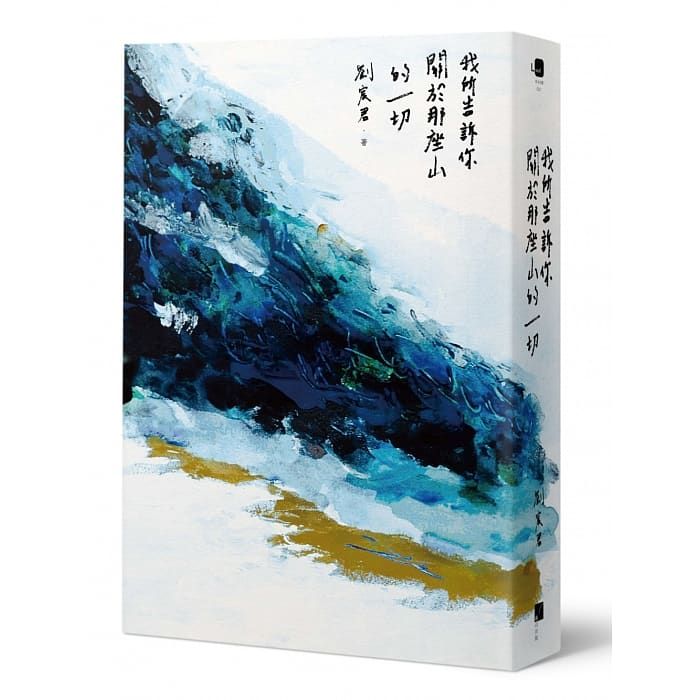

其中那個女生是位寫字的人,後來她的旅行手稿,被男方與其他友人整理過,共同撰寫了《我所告訴你關於那座山的一切》。如果真的得死,我覺得理想的方式便是像作者劉宸君那樣,雖然得被困在山洞裡枯等死亡來臨,但臨走前仍有一點餘力,寫下一些給親友與這世界的訊息。

以下摘自〈吳明益:安靜的演化──我對近幾年台灣自然導向文學出版的看法〉: 曾與我有短暫師生之緣的劉宸君的《我所告訴你關於那座山的一切》可為代表。宸君和同伴梁聖岳在喜瑪拉雅山南坡附近山徑失蹤47天的事件是國際關注的新聞,離世的宸君從我認識他時就是個重度的書寫者,他的閱讀經驗以文學為主,其他登山知識、自然知識為輔。在受困山區時他寫稿不輟,遺稿經過梁聖岳和同樣愛好寫作的朋友羅苡珊整理後出版,書中從登山經驗與渴望出發,加上絕境時的心理變化,透過宸君特殊氣質的文筆表現出來,是一部不可再復的動人絕筆。(每回提到宸君,就讓我想起一樣正要發光時早逝的廖律清。)

最後想聽聽寫作對你的重要性?你可以談談喜歡的作家或著作,或是引用一些文字,來表達你覺得重要的事或觀念。

寫作像是陪我長大,卻已許久不見的兒時玩伴吧。

我從小一時,便喜歡從學校的圖書室借小說來看,也曾經嘗試啃過很難懂的書,那時候可能就懵懂地理解到,有些生命真諦,只存在於文字裡。

大概因為跟兄姊差七八歲的關係,小時候覺得同齡孩童很無趣,加上個性固執也鮮少有玩伴。想快點長大的我甚少說話,倒養成了寫日記的習慣。國中上了升學主義的私校,這項習慣也默默延續著,直到上了高中,才慢慢被其他日常活動替代。

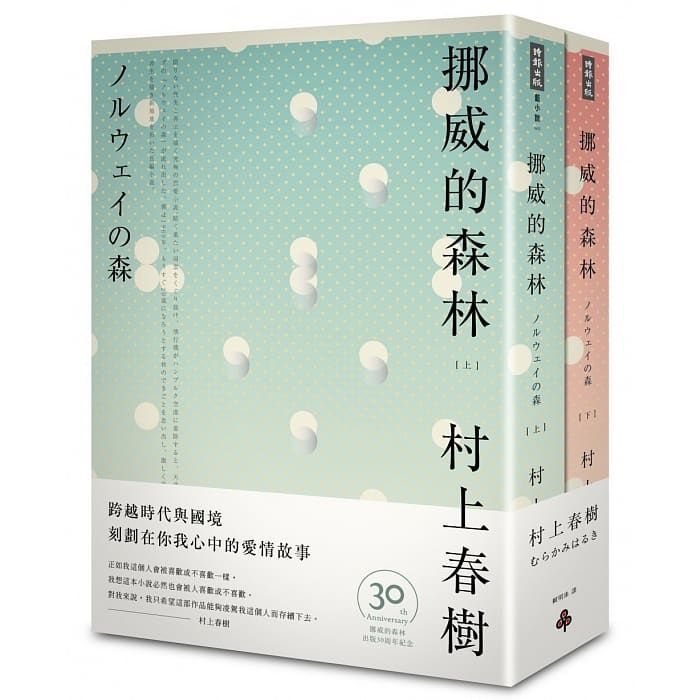

高中因為迷上村上春樹的小說,曾參加文學獎拿過佳作。我永遠記得《挪威的森林》與《世界末日與冷酷異境》,這兩本小說帶給我的強烈感受。關於生死,《挪威的森林》就有提到:「死不是以生的對極形式,而是以生的一部分存在著。」

大學則從無名小站時代,一直到臉書社群,都還是喜歡寫點東西。但因大學開始對很多事物都抱有興趣,慢慢地就把寫作習慣,變成偶一為之的興趣了。後來出了社會,開始連書也少碰,曾覺得滿坑滿谷的書,永遠不知從何看起,所以乾脆離開書本的世界,往其他方向探索,那時候大多陪伴我的是音樂。

直到開始環遊世界,因為想用文字記錄旅行點滴,才開始寫起旅行日誌。

但因曾經太想混出一番名堂,導致音樂學到後來,內心被長久餵養的功利主義,搞得自己難以專心致志學習。藉由回歸寫作的過程,也重新思索自己的本質,想清楚人生應該與哪些真正重要的事物為伍。

就如前面提到的,可以的話,我想與文字及音樂相伴終生。

你稱呼你的行為是「旅行」還是「流浪」,或是「出走」?為什麼?對你而言,為何已經變成了必需品,生活裡不可缺乏的一部份?

我一直很迷戀流浪這個詞,出走也很不錯,它們詮釋的是一種狀態。人生本是旅程,我們都脫離不了,只是意識到或無意識而已。遇到陌生人進而與自我對話很吸引人,但最吸引我的部分,我想是在旅行中,能清楚感受到一切都充滿未知與隨機吧,那稍微有點令人害怕的感覺,其實也很令人興奮。

旅途中你常在街頭賣藝,分享你對音樂的熱情,順便籌措經費,現在你願意為我們高歌一曲嗎?

歡迎來我粉專坐坐,粉專有我在街頭彈唱的影片,許多過往旅行照片與紀錄,以及我在旅行熱炒店的Podcast訪談,訪談裡面可以聽到我的原創歌曲。

直樹的自我介紹: 一名熱愛音樂與旅行的日文翻譯。 疫情前曾在世界各地街頭賣藝, 足跡踏遍歐、亞、澳30國。 音樂是他與世界溝通的方式, 旅行是他具體實踐的方法。

❑ 主編後記

關於山行者的偏執: 人本來就是大自然的一部分,會有融入大自然的慾望,想親近大自然是再正常不過了。 不過,我比較同意尼采所言,人會想親近大自然,因為大自然對人沒有偏見。 流浪的起點可以是很經典的理由(情傷、逃避、空洞、寂寞、無聊、追求新鮮感......),然而,對已經在路上的人而言,流浪不再只是出去走走,儼然成為生活的必需品。 明明偶遇的不過是陌生人,卻有著親暱的似曾相識,旅人之間的相濡以沫,彼此慰藉,是否因為遠方的人也不帶成見? 至於,「登上山頂,就會得到答案了嗎?」 你親自爬一趟,不就知道了! 那請問主編,你對攀爬聖母峰的態度是? 「我想當豪邁的雪巴人!」(主編肖想)

❑ 延伸閱讀:

西方登山客身後的雪巴人

樂團宇宙人,成軍十年之際,為了拍攝紀念MV,爬喜馬拉雅的紀錄片。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐