专访香港前职工盟总干事蒙兆达(下):“底层力量自主发展,终有一天会带来改变”

采编及整理 晓春 编辑 梅竹 2023/5/11

在香港做劳工运动,从来就不是件容易事。这座城市是全球资本的海港,每一个细胞都在遵循着资本的规则,劳工运动显得如此不合时宜。但全球政治气候变化,乃至本岛经济环境的改变,却给香港劳工运动造就了独特的条件。九十年代开始的本土自主工运,掀起了巨大波澜,成为一代港人深刻的记忆。然而2019年后,香港劳工们曾经熟悉的一切,随着强权南望的眈眈虎视,逐渐发生了改变,甚至走向消失。职工盟及其他NGO解散,给香港的公民社会留下了巨大真空。

但在访谈中,蒙兆达的态度并非完全悲观。他认为近期香港外卖员的罢工,在工会结构之外,灵活,自主,反而能提供一种不同以往的新路,“这种从底层建立自主力量的持续发展,终有一天可以从大环境带来体制的转变。”

NGOCN:在你加入职工盟的时期,当时整个社会氛围是怎样,会让你对未来有希望吗?

蒙兆达:当时我并没有对社会前景感到很乐观或者充满希望,因为在香港做工人运动从来都不轻易,一直困难重重。即使主权移交前,殖民政府管治下,官商勾结问题也非常严重。尽管在后过渡期阶段,就是95到97年在政治体制上有更多空间,我们就把握这些机会尝试带来一些改变。如果从现在(情况)回望,当时自由度会大很多,基本自由可以获得最起码的保障,但即使这样,我们当时的心态也是寸土必争。

NGOCN:你眼中的香港劳工运动发展经过怎样几个阶段?

蒙兆达:我想香港劳工运动发展可以分为几个阶段:

第一阶段:1920到1940年代,香港劳工运动处于一个民族主义时期,比如省港大罢工,海员大罢工,有殖民地压迫下的劳工反抗,夹杂着很多跟国内同胞同仇敌忾的感情,也得到广州(国民)政府和广东劳工团体等的支援。

省港大罢工,维基百科。是一场在1925年6月至1926年10月在香港和广州发生的大规模、长时间大罢工。数以十万计的工人在中国国民党、中国共产党及广州国民政府支持和组织下,离开香港的工作岗位。

第二阶段:1940到1960年代,可以看作是国共斗争的时期。1949年共产党取得权力后,国民党避走台湾,但两派的斗争从未停止。他们都在香港成立了直系的工会组织,尝试争取这个地方的群众支持。两派斗争很激烈,甚至出现武力对抗,最白热化的事件是六七暴动。虽然事件是由新蒲岗的胶花厂的劳资纠纷而触发,但也受到文化大革命的牵动,中共政权也不断支援香港工潮抗争,到了某个阶段变得暴力化(比如在香港各区放置炸弹等爆炸品),以致伤害到无辜市民,舆论开始转向,让(市民)从对运动的同情转变为产生厌恶。随着殖民地政府对六七暴动的暴力镇压,加上国内文化大革命的形势转变,这以阶段平息下来。

六七暴动,维基百科。亦称1967年香港左派暴动,是一场于1967年在英属香港发生的反政府暴动。当年在香港的左派组织为响应于同期在中国发生的文化大革命,企图推翻港英政府,后期将暴力升级为街头炸弹袭击浪潮,最终在同年12月被港英政府平息。

第三阶段:1970到1980年代,是本土化工运兴起时期。国共两派工会经历之前的政治斗争事件后,内部变得疲弱。中共也改变了原本的路线,即放弃在香港发动群众夺权的政治路线。市民也对由政权支配的工会有越来越多戒心,本土的劳工团体乘势兴起。他们不属于任何政治派系,部分是由教会支持,比如基督教工业委员会,劳资关系协进会。他们有很多空间介入本土的劳资纠纷,也取得越来越多市民的信任,也开始提倡一些修改劳工法律的运动,逐步形成越来越多不属于国共两派自主工会的成立。随着香港第三产业和白领阶层的兴起,第三产业的自主工会也纷纷成立,比如教协和社工总工会等,同时也有很多公务员工会纷纷成立。

基督教工业委员会成立于1968年,以教会机构的形式,专关注在社会及教会中被忽视的工友。 劳资关系协进会成立于1968年,香港慈善团体和香港社会服务联会的成员团体,关注基层劳工的处境和权益。

第四阶段:九十年代到2018年,是自主工运发展时期。1990年职工盟的成立,在发展壮大过程中经历了很多重大的劳资抗争,也成为香港集体记忆的一部分。例如扎铁工人大罢工,葵青码头工人大罢工,海丽邨清洁工人罢工等,也慢慢形成国共两派之外的自主工运的一个旗帜。在这期间,职工盟很努力透过介入不同工潮事件,在不同职场协助工人建立自主工会,因此不论属会数目,及建立了据点的行业,都一直逐步增加。而且,因应香港特有的工运型态,职场实力相对薄弱,欠缺集体谈判权,形成一种与社区支援结连的“社运工会主义”抗争模式。

第五阶段:2019年至今,是对抗专制主义时期。香港人的民主意识一直在增长,工会运动逐渐形成力量,希望连接社会运动,突破不民主的政制,重夺工人阶级普及的政治权利。反送中(反修例)运动中,自主工会也是一股重要的力量,当中最有象征意义是反修例期间出现的政治性罢工,工人阶级透过罢工为手段来达致政治诉求。同时也催生了新工会运动,发动了很多以往我们觉得较难组织的年轻雇员或者专业雇员,有很多新工会因此成立了。比如在反修例期间成立的医院管理局员工阵线,在疫情之初,他们发动了香港史上最大规模的医护罢工,有九千名医护人员参与,要求政府全面封关来抑制疫情在社区扩散。但与此同时,政治环境的变化也带来很大的反弹。政权使用强硬的手段进行压制,比如2020年6月引入国安法,职工盟被迫解散,很多独立工会被关闭,香港工运受到沉重的打击。面对新的专制政治格局下,劳工运动如何用不同的途径寻求生存空间,未来新的策略仍然在摸索当中。但在当下专制政治秩序下,需要思考如何维持工会的组织力量,让职场仍然有独立的劳工声音。

NGOCN:你们在2022年6月的报告中说,香港外卖平台foodpanda送货员罢工,表明“在没有工会支持下,工人仍然有意愿和能力自行组织起来争取权益,并利用2019年民主运动的策略——“聊天组群—快速动员起来”,但到今年为止,这次罢工并没有带来预想的效果,你如何看待这件事?能说明“后工会”时代的香港劳工运动,可能再也无法出现以前出现的制度上的胜利了吗?

蒙兆达:foodpanda罢工事件跟以往的罢工不同,不是由工会介入和领导。在新的政治环境下,工会组织受到重重限制,未必敢高调发动牵涉到集体行动的大型罢工。在这种环境下,我们看到有工人组织起来,为自己的劳工权利发声。foodpanda事件刚开始也是由少数族裔先发起,比如南亚族裔。他们有个优势是本来已经有一些族群网络,只是人数较少。他们利用社交媒体进行网络连接,凝聚零散工人,最初在telegram成立了一个群组,在短短几天内招募700名外送员,最后更有超过1000外送员加入。他们从2021年底至今,已成功组织了三次罢工行动,其实在香港乃至(世界)其他地方都不常见,因为平台外送员很分散,彼此之间未必很多联系,要组织相当困难。但这些外送员竟然可以在一年多时间内成功动员了三次罢工,当中也曾迫使公司管理层做出让步和改善制度,但目前劳资纠纷还没平息,资方之前的承诺仍没有兑现,但我相信他们的抗争不会停下来,似乎他们已经找到新的工具和渠道把自我组织起来。

这种趋势也反应了在专制主义下,一些工人寻求抗争的新策略。这些策略在2019年反修例运动期间也被经常使用,透过网上平台和社交媒体群组来凝聚同行业同工种的工人,成为新工会成立的基地。当然很难推测,反修例时期的行动测试是否有直接被借用和复制在foodpanda罢工事件中,但民间自我组织智慧和经验的积累,很多时候会转化为大家抗争中的潜意识,继续流传下去。

除此以外,即使无法做到大平台和群众性组织,我也看到社区里面的艺术家,透过艺术介入的方法来推动劳动权益,比如有艺术家乔装成为清洁工,调查了很多清洁工面对的剥削和不公平待遇等问题,然后用行为艺术的方式进行展示,吸引社会关注,过程中也有与既有工会合作,带来了劳工权益的改善,比如他们一直争取在港铁工作的外包清洁工也获得防疫抗疫津贴,迫使政府有让步,让清洁工在待遇上有轻微的改善。

虽然政权用高压手段尝试禁止工会行动,但在劳资矛盾不断恶化的情况下,不见得政权可以禁绝工人的反抗。他们为了自己的生存和劳动尊严,始终会找到一些表达自己的方式,但可能因应政治环境的限制,需要寻求一些新的方式去规避一些社会控制,避免与政权有直接冲突,避免招致过早的压制。

NGOCN:国安法给香港NGO们带来怎样的影响?有哪些以前能碰的领域,如今不能碰了?

蒙兆达:《国安法》(第一条就)提到勾结外国或境外势力的罪名,往往用来打击自主工运。职工盟就是个例子,官媒大肆报道,认定职工盟从属于国际劳工组织的关系,以及我们跟外国工会的合作,构成了勾结外国势力的罪证。职工盟解散后,很多原本跟外国工会有联系的本地工会,停止了对外活动,不敢与国外工会接触。这对于香港工会作为世界工运大家庭的一员,透过连结国际工运,监察跨国企业,或者寻求对于工会发展的支持,构成很大的障碍和限制。

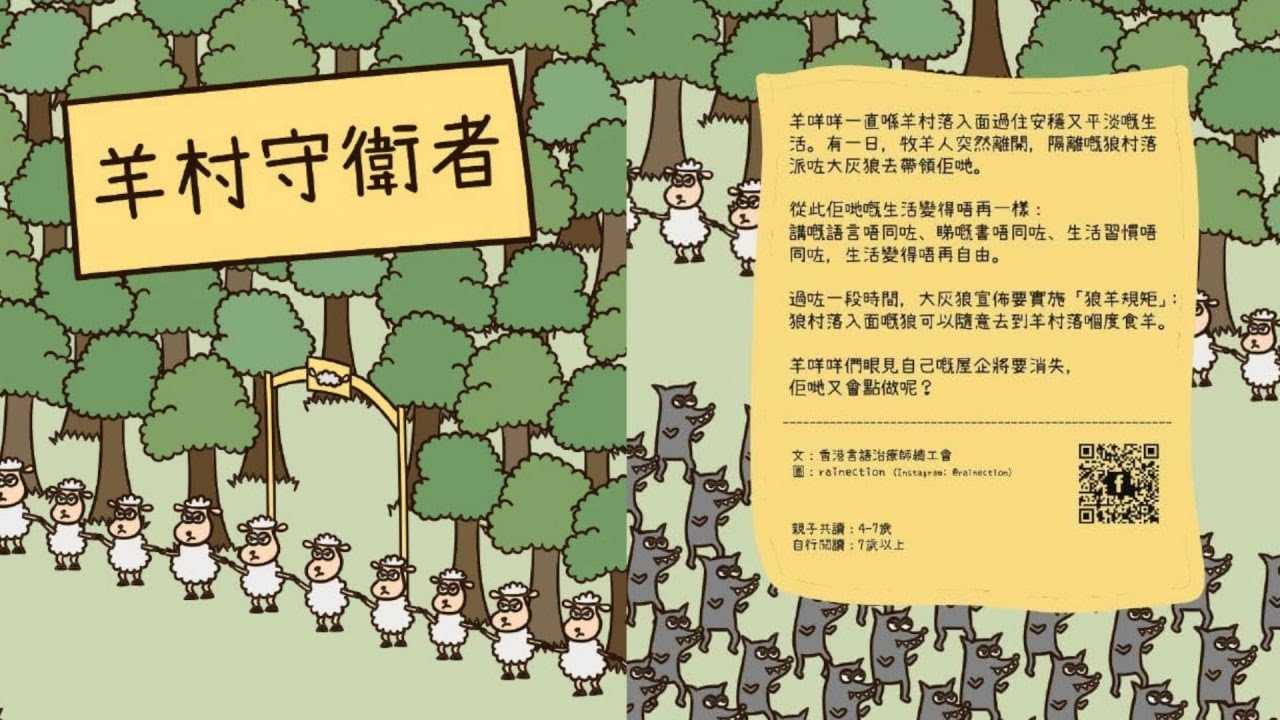

《国安法》也渗透到不同的劳工层面,包括职工会条例,职工会登记局,劳工处等,对于工会组织来说是一种全方位的控制。例如(2021年)香港劳工处处长孙玉菡表示,在职工会条例里,正研究修例禁止违反《香港国安法》的罪行人士担任工会理事五年。国安法下也恢复了殖民地政府旧有的恶法,例如煽动罪行,已经有几十年没有在香港使用。但在国安法后,就活化了这些原本沉睡的法例,用来控制工会组织。例如“羊村绘本事件”,(五名香港言语治疗师)工会理事出版儿童绘本后,被控“羊村”系列绘本意图煽动他人“憎恨或藐视”香港特区及其司法制度和使用暴力等,被裁定发布煽动刊物罪成立。工会的言论和表达自由,在这种威吓下受到很大的限制,不仅不可以提政治诉求,甚至一些批评政府的言论都随时可以受到惩罚。

羊村绘本案:香港国安法官裁定五工会领袖发布煽动刊物罪成立(BBC, 2022年9月7日)。《刑事罪行条例》下的“串谋刊印、發布、分發、展示或复制煽动刊物”罪,最早可以追溯至英属香港制定的《1938年煽动条例》。美国乔治城大学亚洲法中心香港法学人黎恩灏2021年9月在《外交家》(The Diplomat)杂志撰文指出,该条例在1967年左派暴动审判之后从未被采用。

另外,劳工处在国安法下也担当了维持国家安全的角色,以国安名义控制工会。据我们了解,最少十几个工会组织收到警告信件,就它们过往在社交媒体发表的言论,参与与社会运动有关的工作发出警告,指称它们违反了《职工会条例》,如果再触犯,随时可以取消工会牌照。在九七政权移交前,(《职工会条例》有一条)曾经被废除,即“工会经费不得用于政治用途”这个条款,在97后被恢复了,但过去一直未被使用,但在《国安法》后,劳工处表明强调执行这个条款,这就变成一个紧箍咒,让工会不能再过问政治事务。

但政府对此有双重标准,建制工会可以大声谈论政治,拥护国安法和政府政策,但批评声音就会被视为触犯了这个条款。国安法很多条例可以用作打压工运的武器。国家安全已经成为一个概念,不仅限于国安法的条文,这个概念是渗透进不同的政府部门和旧有的法律里。

NGOCN:国安法后,劳工运动和政策有什么重大的变化吗?

蒙兆达:我认为国安法是一个全方位对于香港公民社会的打压,工会运动作为一个群众性的组织更是被针对的对象。政权将自主工运的组织视作管治的威胁,他们不希望见到这类有大规模群众基础的组织来支持民主运动,或者推动公民社会,所以要把这些组织铲除。教协和职工盟都是针对对象,官媒铺天盖地用报道进行抹黑,“违反国安法,荼毒青年,勾结外国势力”等等,最后还通过中间人散播信息,如果这些组织不解散,成员就会面临危险。职工盟的秘书长李卓人和前主席吴敏儿,以及医管局员工阵线前主席余慧明仍然在囚,“羊村绘本案”中言语治疗师工会5名工会领袖被判监19个月,种种这类事件带来很大的白色恐怖。从国安法立法后至今,至少有170个工会被迫解散。

香港言语治疗师总工会的成员于2020至2021年,先后出版了《羊村守卫者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本以羊村为主题的“儿童绘本”,以反对逃犯条例修订人士角度,分别描述2019年反对逃犯条例修订草案运动、12港人案及2020年2月香港医护罢工行动3件事件。被香港国安署以刊发煽动刊物及违反《港区国安法》为由拘捕,2022年9月10日,法官裁定5人全部“串谋发布煽动刊物”罪成,被判监禁19个月。

在职工盟被解散后,部分属会在政治压力下而被迫解散,剩下的属会在重重制约下继续努力生存。他们不能再像以往公开支持民主的诉求,只能在职场的层面,透过劳工服务,例如劳工法例咨询,介入处理一些申诉个案,提供专业培训等不同渠道,继续接触会员。另外也有部分企业工会,在职场层面继续关注员工的劳工议题,例如加薪改制等问题,向资方反映意见。从街头回到职场的层面,以个别工会的模式继续维持工人在职场上的独立声音。但从社会大环境来说,没有了职工盟作为自主工运的旗帜,在不同的政府咨询机制,劳资官三方机制层面,所有工会的位置都被亲政府的建制工会所垄断;在劳工政策层面,就没有了独立工运的声音,可以作为劳工的代言,建制工会很容易垄断了话语权。

NGOCN:你认为建制工会和独立工会的最大不同在哪里?可以用一些例子来说明吗?

蒙兆达:建制工会集团以往的路线都是以拥护政府管治作为大前提,凌驾于工人权益的维护和反映。当两者有冲突时,他们会毫不犹豫地牺牲工人利益。很多时候,都是建制工会与资方私下倾掂数(达成共识),得出所谓的劳资共识,过程没咨询工人的意见,就算工人不满,也不会提供任何渠道给工人组织进一步抗争。

我在扎铁工潮中,目睹建制的扎铁工会本来要代表工人跟资方谈判,由于谈判结果工人非常不满,大批工人不愿意散去,建制扎铁工会的代表会劝工人回家,是否继续参与行动工人个人决定,如果你不愿意罢工可以自己开工,反而没有提供任何组织方法和渠道给工人。所以当时职工盟还没有扎铁工会组织,但工人也宁愿找职工盟求助去支持他们继续抗争。之后我们在扎铁工潮结束后,才成立了一个代表扎铁工人的团结工会。

而在码头工潮中,建制工会一直在劳资协商会里面,但过程没有咨询工人就协商了他们认为满意的加薪幅度,要工人接受。甚至当工人行动爆发之后,他们还公开指责职工盟煽动工人破坏劳资关系,这些我们视为“拖后腿”的行为,都会时不时在工联会身上发生。

至于在议会中,即使涉及到劳工权益的关键法案,建制工会代表口头可能支持,但实际上往往都是弹弓手,当政府吹雞(号召),他们会放弃原有立场来支持政府。例如集体谈判权在97回归后的临时立法会被废除的投票中,工联会是投下赞成票。还有工联会一直倡议七天侍产假,但政府只愿意立法保障三天的侍产假,当议会有民主派议员提出要改为七天侍产假,工联会都宁愿放弃自己的承诺,支持政府改为三天。这些事件以往都经常发生,例子多不胜数,也充分反映了工联会作为政府傀儡的本质。虽然全国总工会(简称全总)没有在香港有任何分部,但以工联会和中国政府的关系来看,它所扮演的角色跟大陆的全总沒有任何分别。

如果在政治议题上,工联会更加没有任何掩饰,紧跟随中共的路线。例如他们大力支持维持一个不民主的选举制度,压制代表工人的功能组别,同时也大力支持引入国安法,大力支持国安处搜捕和检控民主派的人员,作为政治镇压的机器一部分,表露无遗。

NGOCN:如今香港的劳工运动最新状况是什么样的?更小规模的“聊天族群”,能在多大程度上起到作用呢?

蒙兆达:我认为有两方面,一方面,国安法后,工会空间越来越收窄,但独立工会仍继续存在,当然他们面对很多压力,也担心随时踩红线。透过这些独立工会,即使没有全香港一个联盟的旗帜,但个别的职场或者行业层面,仍然有自主工会的声音,这些仅存的自主工会,仍然在努力寻求生存空间。无论任何时候,当仍有任何仅存的权利及组织空间,都很值得我们努力去维护。

同时,被压迫的工人群体也会尝试透过自我组织,不一定在工会框架里面。这些新的组织方法也较为流动和灵活,可能是网上自发群组,可能是关注特定性议题的组织平台,或者非正规的小组,工人自发组成的网络等,透过这些流动和非正规的组织方法,发动一些行动去推动劳工待遇的改变,或者为了特发事件作出回应。

如果我们回顾东欧在七八十年代,在共产政权统治的黑暗时期,他们提倡一种反抗策略——Politics of Anti-politics,否定政治的政治。 当时正在高压时期,民主运动很难开展,但这些异见人士并没有放弃,而是转变策略,从直接改变政府体制转变为推动社会民主化,理念上民主运动需要由下至上发展起来,推动民生、社区、职场及文化等非政治化议题,可以有更大发展空间。当然,这里所指非政治化,只是说并非传统意义上的“政治”,在极权主义之下,政权无时无刻也想渗透和控制社会生活方方面面,所以已没有什麽是跟政治完全无关。这种从底层建立自主力量的持续发展,终有一天可以从大环境带来体制的转变。未来香港工人运动的发展,或许会参考这种策略,发展出新的抵抗模式。