新知 | 祛魅“做公益”,你我皆凡人

獨立運營的采訪類播客,帶妳探詢生活方式、探討專業知識。 同名微信公眾號、小宇宙、喜馬拉雅、網易雲音樂每周日晚同步更新。

本期音頻鏈接(可直接點擊):http://xima.tv/QiJXZH?_sonic=0

👇

本期主播:塗色刷 本期嘉賓:曉 睿

本期緣起:

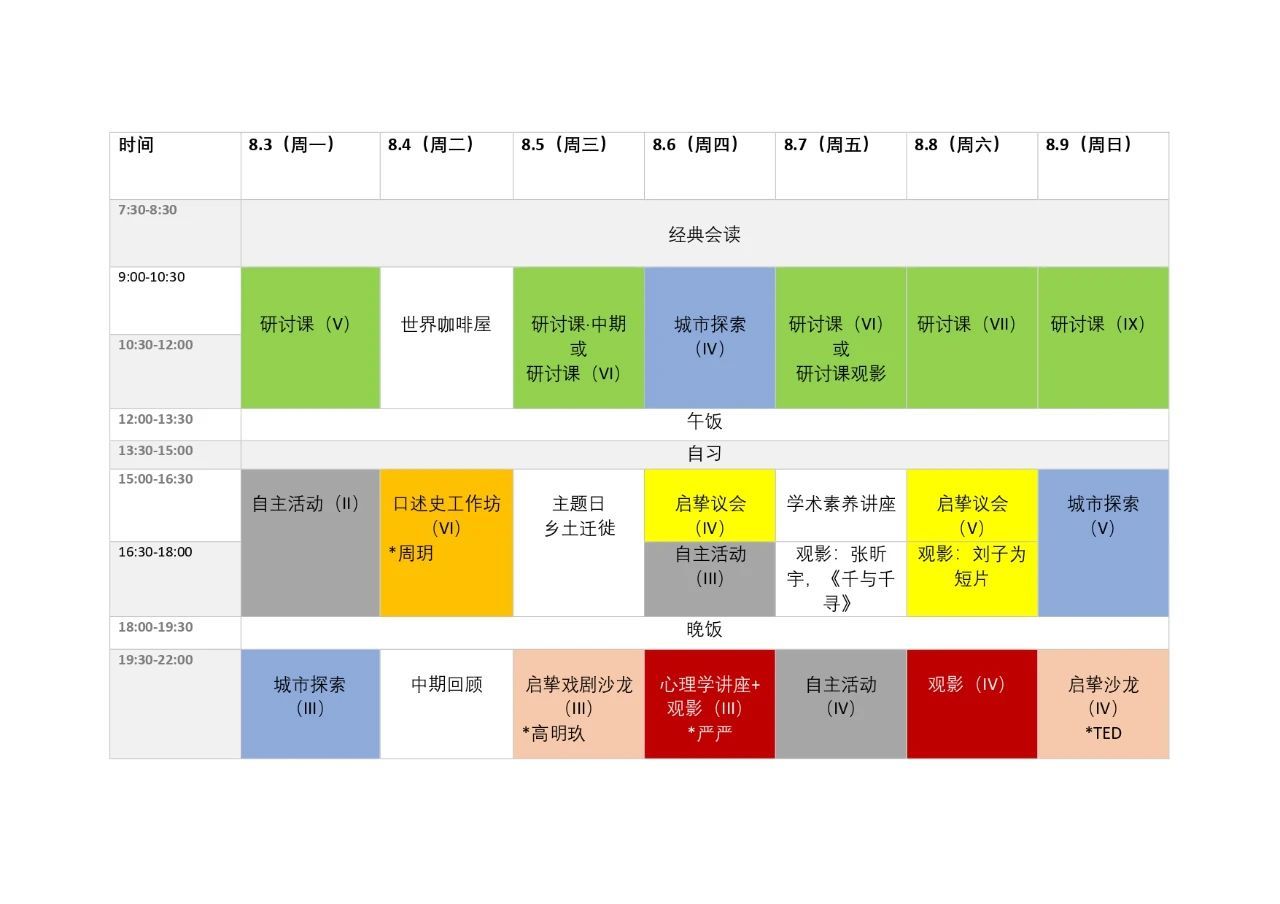

1)ASK 100準備重啟時,老朋友嚴嚴向我們推薦了採訪對象曉睿。曉睿目前正在牛津大學攻讀中國研究的碩士,也在近兩年內深度參與了“啟摯學舍”公益教育項目,為部分教育欠發達地區縣城中學的高三畢業生提供本土化的人文教育。高三畢業的暑假,學員們將在像曉睿這樣的導師的引導下,共同深度閱讀、廣泛討論人文學科內的經典文本,並和導師成為朋友。

2)ASK 100曾經採訪過公益組織“行動村”的創始人無囚靈、公眾河流環保文化中心的創始人余劍鋒(可在微信公眾號中找到過往文章),我們對NGO所秉承的社會理念和實幹態度感興趣,但同時又深感公益事業仍存許多尖銳和刺痛的問題。

👇 播/客/摘/要

「一、在桃花源、烏托邦般的學舍空間裡,得到重新解讀的知識,和鬆動的權力結構」

1. 學生的樸素眼光反哺著喪失了常識感的導師。

一個故事是,當曉睿問“民主是什麼?”

一位學生說:“民主就是一群人坐在一個圈裡。”

另一個故事是,去年夏天在美術館裡參觀一幅當代藝術作品時,一位女生把小篆體的“舍”字(在作品裡,“舍”下方的“口”部被演繹為倒三角形)解釋為,

“一邊像是箭一樣穿梭,一邊又像船在水流中航行——‘逝者如斯夫,不捨晝夜’。”

塗色刷:學習到一定階段,知識可能會蒙蔽常識,學生的樸素回答有時反而能反映事件的原初狀態。

曉 睿:但同時,做公益的人要警惕羅曼蒂克化傾向,不要浪漫化學生。不要把‘他們’想像成‘我們’。

2. 學舍空間裡,每天早上所有人一同晨讀的場景,是否會讓縣城背景、身份差異隱形?

曉 睿:我在意每一個場景中的權力關係,人分別以何種姿態入場。但在晨讀經典文本的時刻,整齊的讀書聲卻消弭了身份差距。

可是,看似平等的時刻,蘊含著三個問題:第一,那隻是一個時刻;第二,時刻能夠大過客觀存在的差異嗎?第三,是否應該追求讓“時刻”大過客觀存在?

曾經有導師給情緒問題的學員推薦心理學方面的專業書籍,卻遭到醫生反對。

曉睿:當時我感到一種劇烈的落差,是在一切為了知識進發的情態之下,我們可以接受的界限,與她需要(自己做)決定的人生(是否繼續沒有太多含金量的文憑)之間的落差。

此外,學員流露出願望,希望能像“理想中的曉睿”一樣專注、高效率、有責任感。

曉睿:我們之間的不平等,在微信交流的平台上又一次加劇了:她變成了一個求助者,她向我發問“曉睿姐姐,我什麼時候能夠像你一樣?”但我很多時候會想,就算她讀和我一樣的書、擁有了“高效專注”的品質,這真的能對她的具體處境有幫助嗎?

3. 要求學生與老師之間達到平等是一種不切實際的期待嗎?

ASK 100曾經的採訪對像小龍人老師的觀點:學生和老師事實層面的差異無法讓雙方真正平等。

曉 睿:平等不是同質,而是允許差異存在。有幾種差異,第一是位置(disposition)差異,比如學生和導師、志願者和學生這樣的身份角色差異(positionality),然而身份角色的差異不代表權力關係上的差異;第二是權力差異。真正需要考量的是,身份差異如何產生了權力差異?不平等的核心在於過度的想像。

因為有想像,所以導師把同情和憐憫投射到學生,而學生把不安和畏懼投射回導師。在導師的共情心與學生的崇拜感裡生成了不平等。

「二、只要去做事,就無法繞過對意義感的追尋,就難逃行動和抵達的矛盾關係。」

4. 對自己作“痛苦的審視”,回顧做公益教育的經歷

曉睿:因為我高中就離開家鄉,在城市、在國外生活,所以2018年時想通過公益教育去體驗真正的“鄉土中國”;但卻在實踐的同時開始懷疑起項目的意義,我重複地面臨意義之問,幾乎到了有些反感的地步。

2019年,我選擇再次回到鄉村,決定暫時擱置意義問題,堅信行動高於、大於、超過意義,人與人真實可信的連接大於對意義的追問。

2020年,當學舍空間真實落地,終於有機地長出來之後,意義的問題又回來了。但我不想被困在這個兔子洞裡,所以沒有再去拼命追問,只是如果有機會,希望自己能再認真地思考它。

塗色刷:在一件事上投入了大量時間和精力成本後,就必然會迎來無意義感的降臨。也許之前我們不曾走到邊界,所以尚不去追尋意義;而痛苦的凝視把人帶到了事情的邊界,在邊界前人走不動了,就開始了意義的追尋。

5. 要怎樣自恰才能明白腳下所站的方寸之地就是抵達?

如何理解《大學》的文本:“大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。”

甲骨文中的“止”本意是腳趾,“止”就是腳下,而止的前提又是行動——我們面臨行動和腳下的矛盾。

要如何保持行動又抵達?要怎樣自洽才能明白腳下所站的方寸之地就是“抵達”?要如何理解“至善”就是腳下?

6. 在“小鎮做題家遇上凡爾賽贏家”的公共討論空間裡,去克服權力關係的不平等。

塗色刷:雖然難以確認以上問題的答案,但是否曾有具體的學生個體,讓你感到“種下的種子發芽了”?

曉 睿:其實這樣的學生是有很多很多的。可以舉一個令我印象深刻的例子,有一位19年的學生在20年夏天回來幫忙,當時緊急需要主持一場沙龍,現場有許多所謂的“高學歷精英”,但這個學生表現得非常從容不迫,發揮得非常好。她讓我覺得,學舍提供的公共討論的訓練,在現實生活中也是有用處的,她獲得了普適性的演講能力,也能夠去平等、自如地與在場所有人溝通——這是許多學生的痛點,面對高學歷者他們很多時候會感到膽怯,但這個學生剋服了權力關係的不平等;同時她也培養了一份對公共事務的參與感。

塗色刷:(大家去聽音頻吧!曉睿好幾次迸發出了“老母親般欣慰的笑”)

「三、最後,我們聊到“人文學者是否有走出腦袋的必要性”?答案也許是,不斷在思想和行動中左右橫跳。」

7. 給人帶來痛苦、讓人自我厭棄的人文是不是好的?人文的意義在哪裡?

塗色刷:這些通過學舍接受了人文教育的學生,可能會有兩種交繼的選擇:一、對現狀產生抗拒叛逆情緒,認為自己值得進入更好的生活;二、推動當下社會的進步。

曉 睿:更大的問題是,人文的意義到底是什麼?人文是不是一定是好的?對文本的理解和探討是不是好的?

曉睿發現身邊有一些人文學科的學習者,當他們懷抱的巨大人文夢想摔碎後,開始自我懷疑、唾棄和消極厭世。

曉 睿:這是因為,人文就是人。人本身是複雜的,是醜惡又美好的。在人文教育中接觸到完全的人時,學生一定會接觸到負面的人文性。我不能只把美好的一面呈現給他們。

塗色刷:那你目前如何解決這個矛盾呢?

曉 睿:把文本歸於文本,同時呈現文本的歷史性,從而更辯證地看文本。

8. 腦袋裡裝著奇奇怪怪的書的兩腳書蠹們,走入現實生活能想到什麼?

通過做公益,去學習如何在行動中催生思想。

曉睿:在公益事業中,一方面能看到思想的傳承——比如“公共”的概念、對“人文”的崇拜貶低等種種思想來自何處;另一方面,能去探討公益的方法論,如何將NGO紮根到社會土地上。

塗色刷:說到紮根本土,我的一個體會是,在當今大陸的公益領域中,充滿奇怪的詞彙,“工作坊”、“在地”、“公眾”。這些從台灣傳來的譯語並沒有做到本土化改造。個人猜測原因或許是,其一,本土詞彙體系蘊含不少政治暴力,一些海歸精英對本土詞彙持有反感和懷疑;其二,利用詞彙新奇感來達到傳播效應。

9. 面對懸而未決的問題,在思想和行動中左右橫跳

曉 睿:因為我是學歷史的嘛,我的體會是,做歷史是一個人隻身走進另一個世紀,是把自己的人生變成了RPG,不斷在遊戲的迷宮中思索神廟的往昔。歷史學者在當前疫情下完全和文獻打交道的日常生活,缺乏了在田野裡把文獻變成人的過程。因此,作為一個想要終生學習的人,能夠走出腦袋是一件難得的事。

即使實踐中的自我凝視是痛苦的,繼續行動是往前走、向下活的脈搏;問題是懸而未決的,所以無法停止行動。

最終,我們都在思想和行動中左右橫跳。

👇

© 本文封面圖來源於曉睿參與的公益組織“PEER毅恆摯友”公眾號推文,原文鏈接: