我是個殘疾,也是個朋克

主流社會對殘疾人總是有種先入為主的假定,身體上的缺陷似乎讓他們喪失了作為人類多元復雜的可能性,弱小、無助之類刻板乏味的標簽粘貼在公共場合,也附著在每個「健全」個體的潛意識裏。

一個名為Cripple Punk的群體正通過招搖不端的行為顛覆大眾對殘疾人缺乏想象力的期待。抽煙、喝酒、豎中指,頂著五顏六色的發型,將自己的拐杖和輪椅DIY成怪異的模樣,他們年輕、殘疾,並以此為傲。

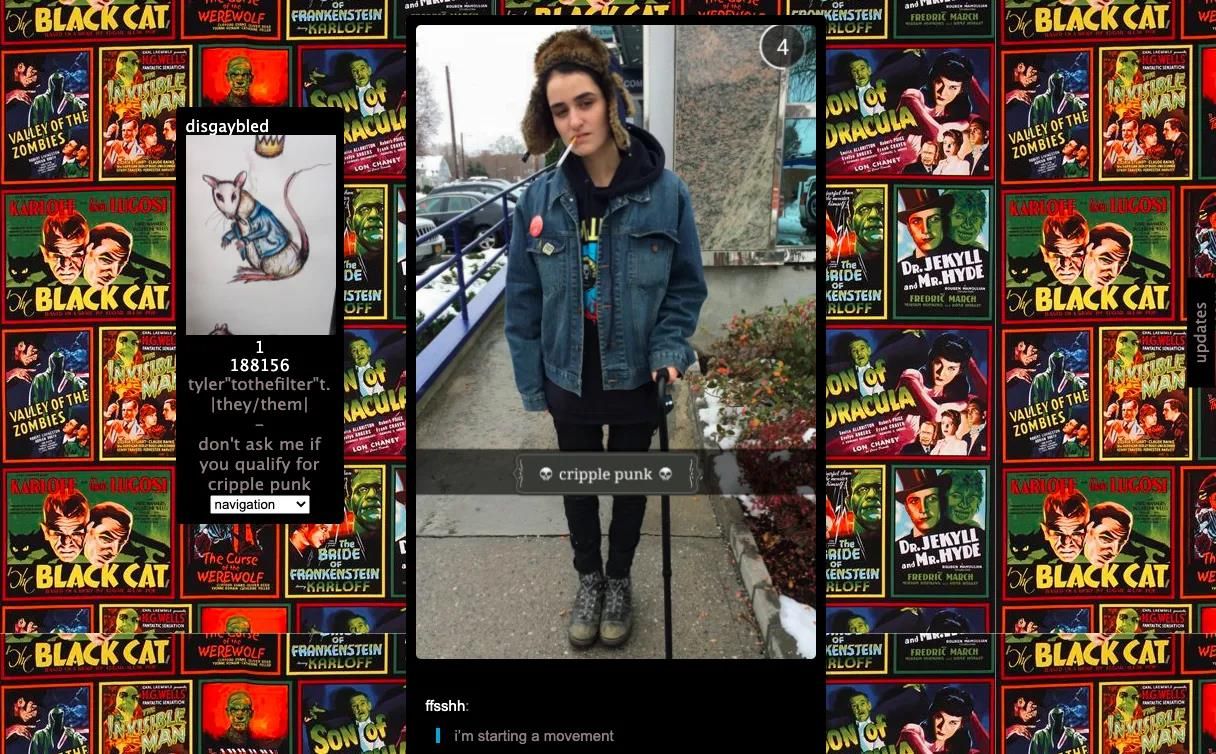

Cripple Punk(殘疾朋克)一詞源自Tumblr,2014年,不到二十的Tyler Trewhella註冊了Tumblr並發布了一條帖子,圖片裏杵著拐杖的她表情冷漠地叼著香煙, 標題為「cripple punk」,她還半兒戲地為帖子配上了文字,「我正在發起一場運動」。

這條帖子隨即引發了熱議,其中大部分是冷嘲熱諷的惡評,「殘疾沒有什麽好驕傲的」、「如果你不抽煙你腳就不會瘸」、「把健康人排除在外的運動不是朋克」…

面對無數的仇恨言論,Tyler Trewhella將它們截圖附在了一條新的帖子裏,並寫道:「這就是我們需要Cripple Punk的原因」。其他殘疾網友開始轉發這條帖子,並將他們的自拍發布在Cripple Punk這個tag下。

一場屬於青年殘疾人的在線運動開始了,運動的核心精神是拒絕Inspiration porn,他們拒絕被定義,拒絕被冠以常見的對殘疾的勵誌描述,主張殘疾人也可以過著迷茫的人生。

Inspiration porn(激勵色情片)是對殘疾人的一種描繪,即殘疾人的存在只是為了激勵和提振非殘疾人,切換到中文語境可以理解為那些「身殘誌堅」的雞湯故事,就連殘疾人都能做到,你也可以。

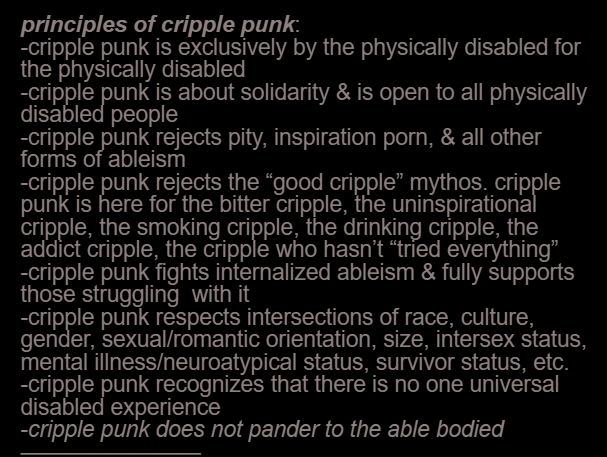

「Cripple Punk拒絕『殘疾好人』神話,Cripple Punk的出現是為了痛苦的殘疾人,不勵誌的殘疾人,吸煙的殘疾人,酗酒的殘疾人,成癮的殘疾人,還沒有嘗試過『所有事情』的殘疾人」,這是Tyler Trewhella擬定的Cripple Punk原則中的一條。

Cripple Punk迅速成長為一個社區,殘疾的年輕人聚在一起相互鼓舞,分享藝術,討論羞恥感,講述他們被歧視的經歷,以及交換關於藥物和助行器的建議,Trewhella博客的提問框也成為了社區的駐紮地之一。

Tyler Trewhella最終在2017年去世,這對Cripple Punk社區來說無疑是個毀滅性的打擊,不過運動仍在繼續,越來越多年輕殘疾人用Cripple Punk這一身份認同為自我賦權,他們持續地在社交媒體上討論自己以及身後的群體。

Emily Flores是社區中的一員,她厭倦了由非殘疾人主宰他們的故事該如何被敘述,於是在2018年創立了Cripple Media,這是一個讓年輕的殘疾人通過寫作為自己發聲的媒體平臺。

網站的編輯都是十幾二十歲的殘疾人,文章的想法往往是細致入微的,並且經過充分的研究,有時他們會談及龍與地下城中的戰鬥輪椅,或是指責拜登政府缺乏殘疾內閣成員。

「上高中時我沒有朋友,每一次別人和我的互動感覺都是出於同情,我生活中的主角是那些照顧我的人,而不是我自己,當我讀到Cripple Punk的故事,一切都突然變得有意義了」,Emily Flores說。

Ash Murdock是社區中另一個活躍的面孔,因患有CRPS而被迫截肢。他經常會通過TikTok和YouTube發布關於該運動的視頻,還以Chaos Cripples的名義出售手工製作的Cripple Punk 貼紙。

「Chaos Cripples的標誌是我和另一位朋友坐在輪椅上縱火,背後有一堆醫療賬單和被拒的福利信飛來飛去,我們想燒毀整個系統。你可以將它貼在輪椅上,這是讓人們變得激進的好工具」,Ash Murdock說。

其實Cripple Punk不是憑空出現的,而是數十年來殘疾人倡導和平權運動的自然產物,任何關註殘疾人權利的人對它背後的精神內核一定不會陌生,殘疾和朋克的組合也不是第一次出現,殘疾活動家/音樂人Mik Scarlet自八十年代起就一直參與朋克文化。

「殘疾和朋克之間總是有一種奇怪的同步性,我認為最重要的是與眾不同讓你變得很酷」,Mik Scarlet說。

可幸的是,借助社交媒體的力量,當代的Cripple Punk們能無所畏懼地展現自己的B面,繼而又影響了一批又一批大部分時間只能在因特網上度過的殘疾人,但可悲的是,這幾乎是他們唯一能為自己辯護的渠道。

朋克是他們面對偏見及誤解時的武裝色,可能就像Tyler Trewhella在博客裏留下的那句話一樣,「身為疾人而不憎恨自己就已經是一種深刻的反抗行為」。