特稿|「酷」女孩与她们的恋人

致谢 | Susie、王超凡、杨超、雷磊以及所有受访者

01「酷」女孩

Lynn从小时候开始就想着一觉醒来能变成男孩子,「这样就不用穿裙子了,骑士的佩剑也能放在裤兜里了」,这是她性别意识的启蒙。

6岁时,Lynn时常在幼儿园和同学们玩「公主与骑士」的游戏,但有一天却出奇的幸运。Lynn在「骑士角色」的「争夺战」中击败了几个男孩子,成功被班级里最漂亮的女孩选中,那一天,在阳光照不到的爬爬梯里,她亲了她。

「奇妙」,这是Lynn现在回忆起那个场景的形容词,阳光没有照进爬梯,但悄悄地透进了Lynn的心里。小学毕业前,Lynn逐渐接触网络,在网上看到了一篇关于「同性婚姻」的文章,其中关于「同性恋」的名词解释是——「由于男子或女子某一方的不愉快而孕育的孩子,容易出现性倾向问题」。这个带有贬义的释意不仅没有解决Lynn的困惑,反而让她给自己加了一层保护膜。许多年后,Lynn和几个朋友宵夜,有人故意挑起了话题,问她是不是拉拉「Lesbian」。「我毫不避讳的承认了之后,他们居然还不信,可能我隐藏的比较好吧 」,面对发问,Lynn的回答一如往常的坦然。

Lynn来自浙江一个经济发达地区,是个有点酷的女孩,外八、短发、会跟着男生一起骂粗话,踢足球、弹吉他、玩滑板和摄影,旁人看来的她喜欢一切有趣的事。她的大学同学Z曾说,Lynn的眼里有两种光——一种是才华带来的光,另一种是一种性别气质带来的光,既微妙又复杂。

「酷儿理论」是美国90年代流行起来的产物,是建立在女性主义的基础上用来统称社会上性取向或性别认同的一个关键理论,给社会带来了巨大贡献,只不过从贬义到褒义也经历了一段很长的过程,就像Lynn一路走来一样。她偶尔会介意别人的关注,希望自己有一些「性别模糊感」,「模糊一些好,不会马上被人问一些问题,可是我又不太想留长发,习惯了」,Lynn说。她也会觉得自己「飘着」,一方面是身份的飘着,一方面是自己心里的状态。小学毕业前,Lynn明确认识到自己的「性倾向」,一种懵懂的东西正蛰伏着,但是蠢蠢欲动。

初中的那段时间,Lynn有一段不知该如何描述的意外「恋情」。张媛是她补习班的同学,俩人逐渐熟悉后,在一次午休时张媛哭着从后面抱住了Lynn,那一瞬间Lynn感觉到心脏的跳动——这种温热的跳动感就是活着。再之后,张媛留给Lynn的就只是一本做着笔记的「科学课本」——那是她们回忆的落脚点。

「张媛在2020年结婚了,结婚前她给我发过消息,不痛不痒的那种。其实我一直很在意这个事,她明显知道我当时是什么样的人,也知道我喜欢她,为什么不认真地拒绝我呢?」想起张媛Lynn有不甘,有抱怨,但她依旧能从中感到幸福。

2007年台湾电影「刺青」上了大银幕,海峡另一端的Lynn看到了之后就觉得脑子嗡地一响,「很震撼,而且很多东西不用明说,互相之间看一眼就知道我们是一样的人」。

「我们是一样的人」,这种潜意识中的身份认同渴求总会得到情感上的回应。Lynn大学毕业后一直以「非编制人员」的身份在某一政府机构工作,业余时间除了接一些摄影的活,最重要的就是准备「公考」。巧合的是她现在的恋人就是在「公考」补习班认识的,在经历了一段7年的异国恋情与少年懵懂的初恋之后,她遇到了小伊。

无论从哪个角度看,这都是一场「金风玉露的相逢」。甚至在她们两人的眼神里,还可以看出一点点的「夫妻相」。「我比小伊高一点点,还没在一起的时候我就喜欢搭着她走,就是朋友的那种搭着。有一次搭着她走楼梯突然有点抖,我赶紧把她拉过来,她就吻到我的脸上了。后来小伊说,我整个就红到耳根,全部通红,脸上的口红印看起来还挺可爱。那天晚上我送她回家,强行拉着她在家附近绕圈,最后夜深了,她也开始有些不耐烦,我就在她家楼下吻了她」。

在这个漫长的吻之后Lynn和小伊在一起了,性倾向只是一个碍事的名词,「没有什么力量能够阻止我们在一起,我很爱她」,这是Lynn当下最真实的想法。26岁生日那天Lynn和小伊有一张合影,照片里面两人靠的很近,都带着搞怪的眼镜,Lynn的嘴角微微上扬,看起来很浪漫,也很登对。

「酷」女孩偶尔也会有焦虑。Lynn的恋人小伊在一个传统家庭长大,从小她就是一个被母亲严加管教的女孩,她们在一起几个月后,小伊的母亲觉察到了异样。「她妈妈很强势,我也不能逼迫她做任何选择,她有一天和我说想从家里窗户跳下来。我很爱她,真的,但又不敢想未来,只能小心翼翼地珍惜当下。现在我的想法很简单,考上公务员、有稳定的工作、做自己喜欢的事、努力赚钱买房,就算被家里扫地出门也有个地方可以休息,房子能给人很大的安全感」,疫情之后Lynn越发感觉到房子的重要性。「而且疫情过后吧,压迫感变强了,我身边的朋友很多都在准备买房,而我连个车都没有」。

Lynn几个月前拍的照片留下了小伊喝Jim Beam的情景:在街角,一家酒吧内,灯光昏黄,穿着白色的印花T恤的小伊,束起了长发,露出清丽的脸。右手握着一个扎啤杯,嘴唇凑上杯沿,侧身倚在凳子上,看上去眼睛雾蒙蒙的——像鹿。她是一个双眼皮女生,眼神温暖炙热,透露出甜蜜又忧郁的神情,像蜕出束缚的竹子,正在走向那丛丛的彼岸花――「这是电影刺青的场景」。

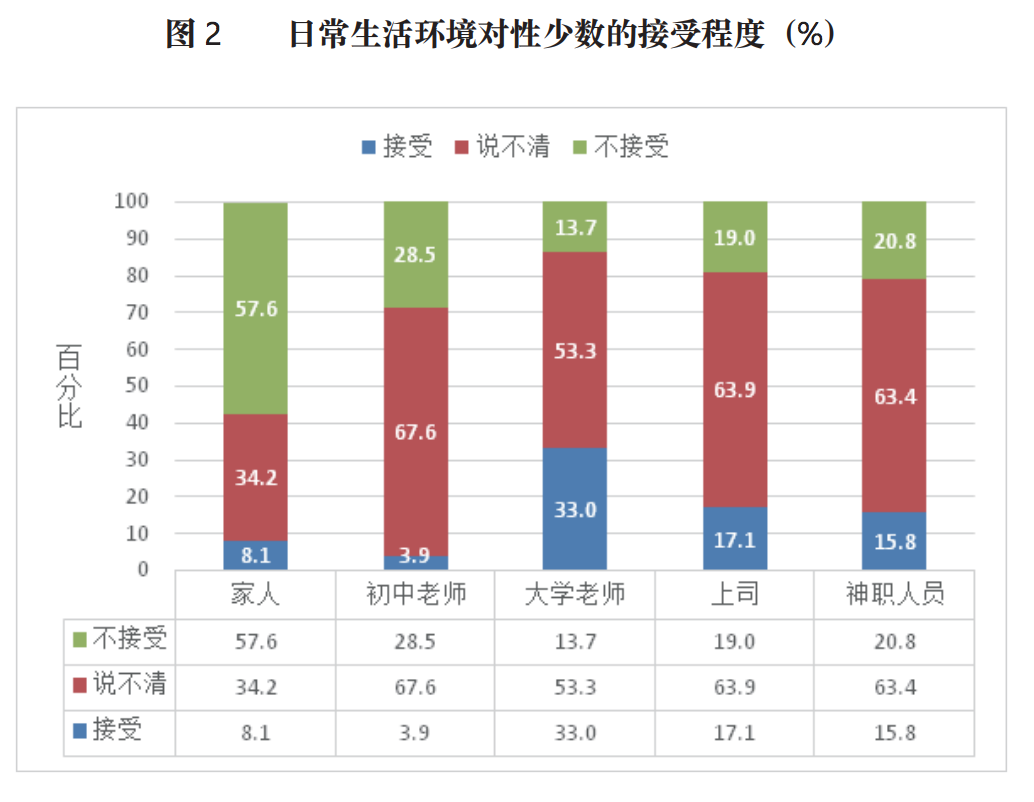

2016年联合国开发计划署针对中国的性少数人群做过一次大规模的统计调查,在收集的28454份调查问卷结果显示家庭对性少数的接受程度最低。半数以上受访者认为自己的家人对性少数的态度为「不接受」。在中国,LGBT「Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender的英文首字母缩写」人群依然被主流拒之门外,只有5%的性少数人士公开了他们的身份。但过去的经验告诉我们,除非我们对性少数族群加以认真清点,否则他们就根本「不作数」。

02 想要一个孩子

尽管时代的发展让「他们」可以拥有大众的生活空间,但外界的压力,时常都会以数倍的形式放大,让他们活的像个局外人。传统思想、婚姻和生育、包括职业发展、家庭生活都会受到影响——这几乎发生在每一个以LGBT标签生活的人身上。

和Lynn不一样的是蒋丽莉早就做好了打算。她是一个小学的体育老师,带着黑框眼镜的她,业余时间在培训机构教足球,收入勉强跟上了房价,15年她咬着牙买下了她属于自己的房子,随后的第二年买了车。

「家人多少知道我的情况,只是不明说而已」。

在母亲眼里这个女孩子从小就是个「异类」,跳绳、踢毽子、跳舞这些她一点都不喜欢,就喜欢踢足球。「我父母离异的早,初中我就直接去了体校,当时体校里有男生碰我,就是那种手臂之间的触碰,我就本能的反感。那时候有一个学姐时常会跟我讲一些同性恋的事情,久而久之我也觉得自己应该是这样的」,蒋丽莉回忆起自己对于性倾向的选择时这么说。

蒋丽莉说她这一生从没有对男性有过任何性冲动。蒋丽莉的第一次性经历是15岁的那年和学姐在校园宿舍发生的,「草草开始,草草结束,很狼狈」,即便如此,蒋丽莉当下还是做出了决定——和一个女孩,共度余生。为此她还将自己有一些女性化的名字「蒋丽莉」改成了「蒋晓」。

蒋丽莉最长的一段恋情也没逃过「七年之痒」。

2015年,还在读大三的袁颖在校外的女子足球赛上遇到了蒋丽莉。「她问我来要的联系方式,我也没觉得有什么,一个95年的小妹妹和我这个80后能发什么?而且袁颖并不是我喜欢的那款。袁颖长发、高高的、皮肤偏黑、不瘦,就那种典型的深圳南方女孩的样子」,不过日久生情这个词在他们身上一如往常的应验了。

从在一起之后,袁颖时常出现在蒋丽莉上课的绿茵场旁。六年级的学生熟的早,总有各式各样的问题会问蒋丽莉,「蒋老师,这个姐姐是谁啊?」、「老师,你们是不是在谈恋爱啊?」。面对这些懵懂的孩子,她不置可否。蒋丽莉这个处女座和天蝎座的袁颖都对细节很在意,她们把生活过得很考究,这一点从房间的布置就能看出来,屋子里的家具和屋内的小点缀都是她们一件件淘来的,圈内的朋友形容她们俩人活的像一首诗。

15年寒假,袁颖回了一次深圳,和哥哥坦白了自己的「性倾向」,并且希望他能够支持她和蒋丽莉在异乡生活。她至今还记得哥哥的回复,「很早我就意识到了你的状态,就等哪一天你会来跟我说。爸妈和家里的生意我会去处理的,你放心,你始终是这个家的一份子,需要什么跟我说」,袁颖第一次觉得哥哥这么Man。

蒋丽莉知道之后悄悄的定下了一套新区的房子,等到袁颖回来后,她们买了一只猫,离开了原本租住的单身公寓。「我在努力守护、营造安全且牢固的关系」,袁颖离开后蒋丽莉看着客厅内的BOSS音箱出神的说,「这是她挑的」。

2019年,就在她正着手准备去国外登记「结婚」的时候,袁颖离开了蒋丽莉。「当时袁颖给我的理由是,她觉得这样下去没有任何结果。迟早都要和男人结婚生子,还不如现在就结束,她想要一段正常男女关系」。袁颖走了,但蒋丽莉还是会在社交媒体上看她的一些动态。几个月后,蒋丽莉发现,袁颖和另一个女孩在一起了。

几段情感经历下来,蒋丽莉的恋人有的像袁颖一样离开了她、有的走向结婚生子。「可能她们年龄到了吧,今年我35岁了,也会想要一个孩子,偶尔的时候我会想这个事」,她说。关于孩子,蒋丽莉想通过人工受孕或者领养的方式来完成情感的传续,「可能是母性使然,会想要一个孩子的,无论男女」。她和现在的恋人谈到过这个想法,「我也有情感需求,有做父母的渴望和爱一个孩子的本能。我并不觉得我想要个孩子有什么问题,所谓的奇怪、不正常都是因为社会规定了婚姻家庭必须是什么样,不符合主流模式的就被认为是不正常的。我会在我孩子懂事之后和他们解释清楚,让们从小就认识到婚姻家庭也可以是多元化的」。

如果说情感的传续是作为女人的天性,那么传统的家庭观念带来的压力则更让他们难以承受。蒋丽莉在2020年底突然收到了初中同学倩倩订婚的消息,她第一反应是开玩笑。

「我认识她十几年了,我有点难以理解她做出这样的选择。缓过劲来我想,她可能骨子里家庭观念还是比较重吧,舍不得父母,还是要回归家庭」,蒋丽莉有些无奈的说。

倩倩是独生女,在高中时期就明确了自己的「性倾向」,大学去了曼城之后仿佛到了一个「新世界」——Poundland(英国零售店)旁的空地上会有街头艺人唱起Oasis的歌,边上的同性、异性恋人们牵起对方的手、微笑看着对方。

「你还是你,世界仿佛是个乐园」,英文名Dorothy「英语俚语中Friend of Dorothy是同性恋的代名词」的她在曼城的度过了「合群」的一段时光。2019年回国之后,她开始尝试与自己的父母坦白自己的「性倾向」。

「那是我第一次看到父亲暴怒,母亲在边上一言不发,眼神都是空洞的,最后我父亲说,你要是这样,以后就别再回来了,也别问我要一分钱」,倩倩回忆起那天的「出柜」谈判,眼神和母亲如出一辙。压力之下,倩倩情绪出现了很多问题,甚至尝试用药物进行控制,「是那种肉眼可见的反复变胖变瘦,但是却还要强装笑脸言不由衷的带着面具生活」。

倩倩的母亲是一名高中老师,在那天「出柜」谈判之后她背着丈夫给倩倩发了一条消息,倩倩一直截图放在相册里——「同性恋不是病,这点我明白。但是这件事从我自己的女儿嘴里说出来的时候,我无论如何都不能接受。或许你不能理解这份做母亲的心情,就像我无法接受你说出的话一样」。

在大环境下,受制于传统文化中的「传宗接代」、「成家立业」、「养儿防老」等思想,大多数LGBT人群往往在家长催婚和逼婚的压力下,无奈选择和异性结婚生子,甚至在婚姻中隐瞒自己的「性倾向」,带着面具过着世俗生活。

倩倩曾在许多个夜里独自在被窝里捂着被子哭。这样渡过了一年之后,倩倩在家人的安排下离开了一线城市,回到父母的企业内工作,开始相亲,然后订婚,整个过程只有半年。「我想要一个孩子,然后给他完全的自由,他可以拥有自己所有的决定权」,这是倩倩妥协的最主要原因。

王谨和甜甜的「性倾向」都是同性,这对「形婚夫妻」在一起3年。两人都是因为家庭压力才结成婚姻关系,除了法律上的认证之外,他们以「开放关系」相处。「第一次见他是夏天,他穿了条浅蓝的短裤,露出特别瘦的腿,然后讲话特别细絮,反正我一眼就看出来他是什么样的人,我想他也是当时一眼就看出来了」。

结婚之前,他们商量了一套规则,「婚前公证、在父母面前该怎样、不能将各自的恋人带回家、未来如果真的被逼有了孩子,房产证只写孩子的名字等等」。迫于世俗眼光,王谨和甜甜3年来依旧保持着这个秘密,也从未让父母察觉,「这是我们想要的生活,至少我们没有去祸害那些本不是这样的男孩、女孩们」。

中国社会科学院教授李银河对「形婚」有一个研究调查,「在中国,如果有人到三十岁还不结婚,会被大家怀疑,会有风言风语;如果一个「同性恋者」一直不结婚,就等于变相「出柜」。「家本位」的社会中,家庭、长辈的意愿往往优于个人对人生幸福的选择。在中国这样重视婚姻家庭和生育的社会,许多同志不得不屈从于现实的压力,走向婚姻」。

当然,还有另外一种情况,即有一些「同性恋者」已经「出柜」,但为了掩人耳目,或为了生育后代,欺骗无辜的异性进入婚姻;或者家长明知道孩子的性倾向,但却抱着结婚后能够被「改变」的不切实际的希望,或为自己家族传宗接代的考虑,将无辜的异性当成试验品,或者是生孩子的机器。

王谨和甜甜都认为「性倾向」是一个先天的选择,「根本不是我们自己想这样,生理上我们就没办法和一些异性亲密接触,我和甜甜的婚姻也不知道能瞒到哪一刻,这点我和她都心知肚明」。

03 无处不在的「伊甸园」

和男同胞们通常会选择一些特定的「补习班」地点有别,女同胞们对地点的概念是模糊的。 似乎只要对方在身边,何处都是她们的「伊甸园」。

Lynn回忆起来印象最深的地点是「补习班」,「但又不是那么个意思,我们平时去的地方也和普通情侣一样,总不能让我们永远活在阴影下吧」,所谓的「飘场」、「浴场、桑拿房」与「牡丹园」对Lynn来说似乎有些陌生。

倩倩在留英期间对此有过一些调查,还和老师讨论过。她发现,「性」这个词是男、女「性少数」群体的产生差异的一个主要原因——「佛洛依德在1924年为朵拉的个案写过一个研究报告,里面提到女士之爱是一种替代,性也是如此。在性客体的选择上和男性有着本质的差别,男性会主动选择客体,而女性则由于生理构造的原因处于性隐秘的位置」。

「回到现在,男性主体对于性表露的直接,他们会选择一些特定私密的场所与客体融合。于是在香港的桑拿房,男性们肉帛相见,一目了然;在国外的Pub的也能看到男厕中随意丢落的避孕套。而女性,在大多数情况下对性的欲望放的更深」。

「换一个维度想,因为性的因素小了,情感需求比例加重。反而使得互相之间的信任感和忠贞的问题更小了。我们也需要、也会去开房,就是大家不太会注意到我们,性是大家都需要的,只是尺度不同而已」。

04 像牧羊犬一样

Alex是一个「异性恋」者,同时也是Clubhouse里「LGBT话题」群组的一个主持人,他对「性少数」人群有个印象—— 「他们这个群体有一个特征,相处、对话的时候能让人感到放松和温暖,就像牧羊犬一样。他们的身上没有刺,但有对这个世界的态度」。

2005年,Alex生了一场病,在病房住院的一个月里他和同屋的病友关鑫熟络起来。在当时那个年代的上海,35岁未婚的关鑫被许多人称为「娘娘腔」,大多数时候他都活在阴影下,甚至一度觉得自己有病。作为家中的独子,他一面通过「练声」来保护「性倾向」这个小秘密,另一面应付着家庭给他安排的一次又一次说媒。

「我最开始就察觉到他这个习惯了,一大清早,花园里就传来哼、哈的声音,那种从丹田里发出来的声音还怪热闹的。有一次他从花园里练声回来之后我问他,干嘛要这个样子,可能他也憋坏了吧,一股脑的把他的事情都说了。他厌恶自己的这个躯体,但是又无可奈何,还是要给家里一个交代。而且那个时候,上海虹口、复兴公园一带所谓的小聚集地都还没形成,同类也很难找到」,Alext回忆起关鑫的时候说。

从那之后,Alex时常关注这个群体的一些生活,并试着在网上参与一些讨论。2016年,他在报道中看到China Rainbow Network的主席Shawn说的一段话,深有感触——「我们每个人都会可能成为小众的一面。就像有些人会孤独,有些人会提前先走,有些人会跟别人有些不一样,就像有些人是同性恋一样。现在强调我们的不一样,是为了我们今后想能够实现我们都一样」。

Alex并不希望大家多么高调、多么重视这些人。也不希望像有的「LGBT」人群说的那样,自己多么可怜,需要社会、家人来包容你。「包容」这个词本身就有点居高临下的意思。我希望大家都有一个平常心,不管「同性恋」也好,「异性恋」也好。

在过去几年,中国对「LGBT」人群的态度也越来越开放。许多人开始意识到,对「LGBT」人群采取更接纳的态度,某程度上是社会通识在不断进步的结果。

在社交媒体豆瓣上有一个叫做「LGBT中国联盟」的组群,建立于2016年。页首写着这么一段话:「爱是人类进步的动力,也是人类进步的方式,爱不应受到物种、民族、国籍、宗教、身份、性别、年龄……任何一种限制。每一份爱都值得被鼓励,被保护,被尊重,被赞扬。勇敢坚持自己的立场,勇敢表达自己的感受,勇敢做自己,这是人类与生俱来的权力。Love is a temple, Love a higher law. 但愿每一个人心中都有爱,但愿每一个人都拥有一份世界上最美好的、最纯粹的、真正的爱」。