气候变化背景下的气候政治:新的代表、意识形态和合法性的构建

作者:芥

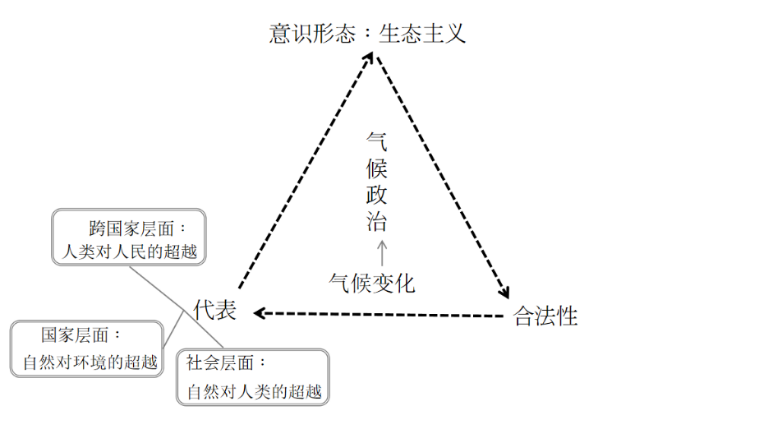

摘 要:气候变化在近年来影响越发显著,也催生了气候政治的蓬勃发展。由于传统的代表在面对气候议题时存在代表性缺失的问题,故气候政治在跨国家层面,国家层面,社会层面产生了新的代表,三者使用和拓展了生态主义的话语,进行着一场生态主义的运动;另一方面,生态主义作为一种独立的意识形态,和既有的意识形态都存在区别,其在运动中被完善,然后为代表提供了从经验到规范的三个层面的合法性,其构建的合法性又为代表的政治实践提供了新的动力。

关键词:气候变化;气候政治;生态主义;

“气候变化生来就像一本世界末日的书。”[1]

——吉登斯

一.问题的引入:气候议题的政治化与气候政治的崛起

(一)气候议题的发展

气候议题在20世纪末已经开始产生全球性的影响,并在新世纪里迅速经历从议题边缘到议题中心的过程。本论文重点不在于气候议题的时间线发展,但有必要对其进行一个简要梳理。回顾历史,在气候议题产生影响力之前,绿色运动的兴起首先将环境议题带到了政治舞台。20世纪六十年代末,绿色运动作为新社会运动的重要组成部分在西方国家产生,其重要推动力在于《寂静的春天》一书的出版,绿色运动“在1970年4月22日的首个地球日后得到了公众的广泛认可和支持,从而发展成为一种具有广泛影响的社会运动”[2],并促使美国政府出台了一系列的环境保护法律。然而随着全球性的环境问题加剧,在80年代开始,气候变化逐渐开始成为新的环境角度的议题中心。

在其后,最能反应气候议题进展趋势的是跨国层面的相关会议。气候变化首次成为一个全球性的议题,是在1992年的联合国环境与发展大会上,150多个国家制定了《联合国气候变化框架公约》;1997年,缔约国通过了《京都议定书》,规定了发达国家的减排目标,这两份文件是最初的全球共同应对气候变化的合作法律基础;随着新世纪的经济发展格局变化,原先的框架越来越不能适应于新兴发展中国家迅速崛起的背景,于是2009年哥本哈根气候大会,提出希望缔结一个新的条约,划定所有国家的减排义务;最终,在2015年的巴黎协定上,取得了重大成果,确立了197个国家应当承担的原则性义务。在2015年之后,开启了巴黎协定细节的谈判,划定每个国家的减排义务,而最新的格拉斯哥大会,则是巴黎协定的最终版收尾和完善。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在2021年的报告中总结,“人类的影响使气候变暖的速度至少在过去2000年里是前所未有的[3]”,工业生产和温室气体排放等人类活动促成的气候变化,造成的影响在多方面显现:南极和格陵兰的冰川在融化,海平面不断上升,极端天气出现的频率增加,干旱洪涝增加,农业减产——大背景下的气候变化,正在成为新世纪新时代最大的生态挑战。

(二)从气候议题到气候政治

另一方面,由生态挑战所延伸而来的,如在处理气候议题的诸多问题时,比如碳排放涉及到大小国家的配额,气候治理涉及到跨国的协作,新型能源和传统能源的争端造成的国内政治的对立等,也对当前人类造成了制度挑战,政治挑战。政治制度和政策上应对气候变化无疑是滞后的。吉登斯最早注意到了这个问题,他在十多年前时认为,“在当前时代,我们还没有气候变化的政治,我们还没有一套如要我们控制全球变暖的雄心壮志变成现实就必须做到的政治创新”[1]。欧基汉也认为,“所有致力于构建一个全球气候变化治理体系的努力仍未取得成功,只是形成了一个气候变化治理方面的规制复合体,而非一个完整一致的国际治理体系”[4] ,伯纳尔对困难的具体方面进行了相关总结,他认为“国家内部的障碍(主要是贴现、政治不确定性、温室气体减排的低净现值和不利的成本效益分配)与国家之间的障碍(主要是搭便车和执法问题以及富国和穷国之间的非对称利益)结合在一起,让形成一个共同的目标全球解决方案变得极其困难”[5]。由于气候变化问题的重要性不断被人们深入认识,直接将已有的制度失灵的情况暴露了出来,迫切要求人们提供出新的解决方案,而在这个过程中,由于涉及到上述不同层面不同组织的博弈,气候议题,不可避免的就从一个纯粹的科学议题转变成了政治议题,这也让气候议题转变为了气候政治。赵斌对气候政治做了一个定义,他认为,“广义的气候政治,一般指涉围绕(人为)气候变化问题而发生的行为体间互动,既包含宏观的联合国气候谈判、全球气候治理(理论与实践),又涵盖中观和微观层次的气候传播、气候外交、气候政策等”[6],在这个过程中,作为科学的气候议题,由于处在政治的漩涡中,不可避免地被政治所建构,反过来,建构后的气候议题,又对政治产生重大的影响;旧的代表范式不断被冲击和打破,新的代表不断涌现,随之而来的新的代表性,也伴随着构建出新的合法性来源。如果分层来看,气候政治所培育出的新的代表大致从三方面涌现,即跨国家层次的新代表,国家层次的新代表,以及社会层次的新代表。

二.气候政治下三个层次的新型代表构建:跨国家,国家与社会

(一)跨国家层面的新代表性:“人类”对“人民”的超越

当前关于气候议题的争论,很大一部分来源于跨国层面气候大会对于各个民族国家碳排放的责任分配问题,这就涉及到了跨国家的全球治理的代表性和民族国家的代表性问题。讨论跨国家层面的新代表,首先要回顾的是全球化的过程。梅斯纳区分了全球化的三个层次,“全球化话语1.0版是经济上的,指经济去疆界………全球化话语2.0版指影响力上的,主要指发展中国家的经济崛起和参与到构建到全球化的进程中来……全球化话语3.0版则缘起于围绕气候变化和发展所展开的讨论[7]。全球化背景下,跨国家的全球治理和民族国家的这组对立,在经济全球化时期已经被大量讨论过,但除开以往的针对经济因素的讨论,专门针对新时代气候政治的民族国家的代表性问题的讨论则并不多。

对于气候变化背景下民族国家的代表性问题,大致有两种观点,第一种认为民族国家是气候政治的有力解决者,反对跨国家层面应对气候变化是问题的最终解决方案,比如Lieven认为,“关于民族国家需要消失并由国际治理取代的讨论,完全没有意义……如果应对气候变化的行动依赖于废除民族国家,那么将不会有任何行动。民族国家很可能因为气候变化而崩溃,但结局不是世界政府,而是普遍的混乱”[8];另一种观点则认为,跨国家层面的介入在面对气候变化时是必要的,且应当超越民族国家。如乌尔里希贝克强调了世界主义对于超越民族国家的重要性,“世界主义的转折引导政治行动在跨国竞技场进行,这至少是一种可能的方式,去找到对气候问题的现实主义回答”[7],后者为建构一个超越国家的应对气候变化的体系提供了支持。

归结起来,两类在气候变化背景下对于民族国家代表性的态度差异,实际可以归结为代表“人民”和代表“人类”的差异,前者认为民族国家才能代表每国“人民”的最终利益,而后者认为对全球层面应对气候变化是为了代表“人类”的最终利益,人民是有边界的,和民族国家绑定,而人类是无边界的,和跨国家的气候大会相联系。和经济不同,经济还可以通过民族国家的力量的造成区隔,而气候作用的范围是全球性质的,气候变化是没有边界的,所以既有的有边界的民族国家,在形式上,是处理气候变化这样跨边界议题的天然对立物,在实质上,也没有办法以一国的力量去区隔气候变化,这也进一步为代表了“人类”的跨国家的气候大会的代表性提供了支持。

气候政治为民族国家提供了一个新的合作框架,而跨国组织,在这个全新的框架之上,构筑起自己的基于“人类”的合法性基石,在应对气候变化的过程中,一点点渗入到民族国家的传统领域之内,并在部分层面上取得了成功;长远来看,这样的全球性跨国家组织为应对气候变化所产生的新代表性,和高强度进行的政策干涉,会进一步对民族国家的存在基础产生冲击。

(二)国家层面的新代表性:“自然”对“环境”的超越

国家层面主要讨论的是国家内部的情况,主要针对西方国家国内议会政治在气候变化背景性产生的新型代表。

在国家层面,首先一个重要的现象是绿党的崛起。世界上最早的绿党诞生于绿色运动勃兴的上世纪70年代,早于气候议题的出现,其重点关注在于环境改良。但随着气候议题的不断全球化,开始成为绿党壮大的重要助推力,欧洲多国的绿党,已经从最开始的边缘性异端政党、仅仅面向少数激进年轻人的政党,转型为受众群体更广泛,拥有成熟施政纲领的主流的政党。在2019年欧洲议会选举中,绿党已经取得了历史性进步,掀起了“绿色浪潮”,在最新的德国大选中,交通灯亮起,绿党、社民党、自民党组阁成立新政府,绿党候选人主导了德国的气候事务,气候政策在组阁协议中得到了大幅加强。虽然绿党还没有在世界政治格局中占到一个主导性的地位,但已经成为了一种各方都不可忽视的举足轻重的角色。

更为重要的是,在西方国家的国内政治层面,“绿色转型”不止于绿党在提倡,而是正成为一种左翼政党的共识性口号,并围绕于此展开施政纲领。郇庆治对欧洲绿党、左翼党和社会民主党的政纲进行了比较研究,认为“当代社会中生态环境、经济社会、政治与文化等各方面的全面转型和包括经济社会、政治法律和文化价值观等在内的综合性转型动力与战略,已构成绿党、左翼党和社会民主党的“大左翼”政党的“红绿”政治共识”[9] 。除了欧洲以外,美国的气候议题产生的争议更大一些,但也逐渐成为两党之争的核心议题之一,民主党成为了气候政策的坚定推动者。

另外,气候议题,已经重塑了西方国家的选举,大量气候议题占领了选举的核心,各国的候选人正在把“选举”变成“气候的选举”,既往的诸多政治议题,纷纷让位于气候议题,要么被气候议题所吸收改造。而气候议题本身,从属于更广泛的“自然”议题,从深度和广度上,超越了上世纪第一轮绿色运动时候所关注的“环境”议题。

在这个过程中,绿党和其他经历了绿色转型的政党,已经完成了一种思维上的转换,即环境问题不再是一个孤立的,可以被技术性解决的问题,而是一个影响到社会方方面面的元问题——这也就完成了“自然”对“环境”的超越,这里的自然,指的是复杂的、需要从根本上被考虑的,人类从属其中的空间,而环境,指的是单一的人类可以去主导和塑造的空间。在气候变化背景下,在国家层面,不再存在不进行政治社会彻底改变就能解决的“环境”议题,只存在进行政治社会彻底转型才能解决的“自然”议题。

(三)社会层面的新代表性:“自然”对“人类”的超越

乔姆斯基认为,“结束气候变化必须来自群众行动,而不是政客”[10],这实际上反映了传统的议会政治的代表性缺失的问题,这也就引入了第三个层面的代表性,由社会层面涌现出的新的代表所产生。

如前所述,不论是跨国家的新代表,还是国家体制下如议会内的新代表,都是为了解决传统选举政治在面临气候变化时所产生的代表性不足的现象,而社会层面的代表,也是如此。而在整个气候变化议题的发展中,在社会层面涌现出来的最为著名的新的代表,就是“环保少女”格蕾塔。以其为例,2019年格蕾塔在议会外首次发起了气候罢课运动,得到了上百万学生的响应,发展为了一场全球性的运动;其后,她被邀请到各大国际会议上发言,抨击各个国家减排力度不足、断送年轻人的未来,在本次格拉斯哥气候大会外场,她同样参与了气候游行,并对全球各国领导人进行了大力抨击,如“政治家没有讨论这个议题,而是如何维持现状“,”“会议的失败已不是秘密,很明显我们不能够以同一种方式去解决危机,以往的方法把我们搞成这样”,其对气候危机的描述和对末日的渲染,恰好呼应了本文开篇吉登斯的那句话。格蕾塔的宣言毫不掩饰地以青年为中心,她完全专注于瞄准导致气候危机的失灵的传统的政治家代表,并取得了巨大的成功。墨菲对其角色进行了深入分析,一方面,其“已经成为围绕气候变化的话语、物质和媒体政治中的非民族国家人物,他们不仅仅是‘干扰’,而且拥有真正的权力”;另一方面,“作为代表政治的一种形式,其对环境事业的支持表明了自然代表的力量和代表对经验的权威” [11]。在这个过程中,格蕾塔被赋予了为自然代言的权力,这使得代表与“目标”联系起来,而这种目标来源于对环境的想象和对环境危机的建构。

曼斯布里奇认为,“在18世纪形成的代表概念对21世纪的世界来说是不够的。”[12],他强调了不仅应关注选举代表,选举代表不应当被当作唯一的合法性代表,还应当关注社会代表。格蕾塔在其书中直白表示了对代表性缺失的愤怒,由于年龄问题,“我们不能在议会选举中投票,即使现在面临的政治问题将以一种无法与前几代人相比的方式影响我们的整个生活”[13],这也是格蕾塔在议会政治外开辟了街头政治的原因,萨沃德为这种代表的正当性提供了理论上的支持,““代表性主张”的概念具有将代表概念化为行动的优势,这严肃对待了行动者的‘话语’并把质询扩大到了选举政治以外”[14]。格蕾塔在进行代表性主张的宣传时,也有意识的抓住了选举政治和非选举政治这组对立,将选举程序选出的国家领导人和无法被代表的年轻人所对立起来,她自己,则成为了年轻人的代表,部分类似于Sintomer所谓的“基于化身的代表(embodiment-based representation)”[15],但相比于更加典型的基于化身的代表,比如黄背心运动的非民选官员,其又有所超越,因为格蕾塔同时也构建了自己作为一种非人类的自然的代表,或者称之为生态代表,而在进行政治表达时,这层代表身份有时甚至超越了其作为年轻人代表的身份,其也帮助格蕾塔在更广泛的层面获得合法性。在关于人类和自然的代表上,最先予以大量关注的是拉图尔,拉图尔认为,“人类与非人类不是主体与客体的关系, 主体和客体的划分是两院制宪政的产物。两院制宪政拒绝赋予客体‘社会角色’的称号, 但新宪政将赋予非人类这种称号。”[16]在这个过程中,由代言人作为中介,代言人把议题聚合为集体。在生态代表的层面上,格蕾塔实际上部分践行了拉图尔的思想。

综上,我们可以比较得出,在跨国家层面上,气候大会完成了“人类”对“人民”的超越,绿党等议会新代表完成了“自然”对“环境”的超越,而格蕾塔则在两者的基础上,进一步完成了“自然”对“人类”的超越。格蕾塔不仅对传统的代表性缺失,在社会层面发起了最有力的冲击,且相比于国际层面和国家层面的议会政治的代表,在对议题的推动上和代表实践的创新性上也走的更远,更激进。

三.气候政治的意识形态与合法性的构建

(一)生态主义的构建与区分

上述讨论分别讲了三个层次的新代表的产生,其共同点在于,都是由气候政治所催生的代表身份,并因此获得代表性,而获得代表性的这个过程,也是新的意识形态产生作用的过程,这种意识形态就是生态主义(Ecologism)。在跨国家层面,国际层面和社会层面的新代表,其重要的共同点是,都在使用生态主义的话语。

最先对生态主义进行定义的是多布森,他将生态主义与环保主义(Environmentalism)进行了区分。多布森首次指出,环保主义不是一种意识形态,而生态主义则是一种意识形态,并进一步认为,“环保主义主张一种对环境难题的管理型办法,确信它们可以在不需要根本改变目前价值或生产与生活方式的情况下得以解决,而生态主义则认为,要创建一个可持续的和使人满足的生存方式,必须以我们与非人自然世界的关系和我们的社会与政治生活模式的深刻改变为前提”[17]。气候变化无疑是生态主义发展的最大助力,在气候变化的大背景下,要进行政治生活模式的彻底改变,逐渐成为新的共识。除此之外,多布森还对生态主义和社会主义、自由主义、保守主义等意识形态进行了区别,认为应当将其等而视之,把生态主义和其他意识形态提到相同的地位。

特别重要的,多布森对生态主义和社会主义进行了区别,他认为,“社会主义者将资本主义作为社会病态的根源,政治生态主义者更喜欢将其归结为工业主义[17]”,固然如奥康纳科威尔等人提出了“生态社会主义”[18]的概念,然而生态社会主义对自然的处理是存在内在矛盾的,其试图引入自然作为一种对立去批判资本主义社会,因而不可避免的对自然和人类的二元区分,且自然仍是从属于社会批判的第二地位;另外,即使生态社会主义者把工业主义的危害归结于资本主义之上,然而无法否认的是,对于生产的渴求同样也内嵌于社会主义传统之中,资本主义和社会主义都是工业文明的产物,此外,社会主义关于对平等的追求,也天然地忽视了生态问题,即处在一个不可持续的工业主义的环境下,当人的存在本身变成了危机,那么平等这样附着在人的存在上的政治价值也跟着丧失了意义,这样的话语并非保守主义式的反平等,而是为了说明生态问题与平等问题的不可分割性。最后,社会主义者往往批判生态主义者属于中产的,有限规模的群体[17],然而气候变化无疑激活了普通民众对于环境问题的感知程度,随着新代表的出现和各种层面生态主义运动的发展,我们可以看到,生态主义能动员的力量正越来越大。

除此之外,也有必要对生态主义和民粹主义进行区别。按照urbinati对民粹主义的界定,“民粹主义的核心是人民……对多元主义、异见、少数观点和权力分散的强烈反感”[19]。按照前文论述,三个层面的生态主义运动都不存在这样的特质,不应该被认为是民粹主义;其中,特别的,不少学者往往把格蕾塔归为民粹主义[20], Zulianello对民粹主义和生态主义进行了比较经典的区分和论述,如他认为格蕾塔实际上批判的是大多数人口(成年人),“人民不被视为特殊美德的保存者,相反,它应该被“教育”去做正确的事,这与民粹主义的逻辑相悖”,进一步,他认为民粹主义是人类中心主义的,而格蕾塔是生态中心主义的,“生态中心主义并不优先考虑人类的需求和利益本身,……是一组将人类、其他生物物种和整个生态系统之间的关系视为整体和相互关联的概念” [21]。

综上,气候变化构建了当今丰富多元的生态主义框架,而生态主义作为一种意识形态,推动了上述三个层面新型代表的产生。

(二)生态主义的合法性构建

最后,一个更为重要的问题需要被总结回答,即气候变化背景下构建出来的生态主义,作为一种影响了各个国家政策制定,影响到每个公民的生活的政治行为的意识形态,其本身的合法性来源。

从经验层面到规范层面,生态主义至少有如下三种合法性来源。

一是生态主义对基本人权的保障,对生存和人身安全的保障,这是最保守角度的合法性来源。再次回到本文开头吉登斯的那句话,“气候变化生来就像一本世界末日的书。”世界气候危机的大背景是生态主义崛起的重要基础,如果不遏制危机,那么全人类的生存都将成为问题,这里的合法性来自于类似霍布斯所谓的人类保存自我的本性。

二是生态主义对传统公认的政治价值的包容和捍卫和对威权主义的排斥。

其中最为重要的一点,是对民主的捍卫。Mittiga区分了两种合法性,即基础合法性(foundational legitimacy)和偶然合法性(contingent legitimacy),他认为前者要满足公民的基本需求,而后者则会“随着时间、文化和新环境的变化而变化”,两种合法性之间有时会产生冲突,但是最根本的是,“合法性要求政府确保公民现在和未来的安全,因此,不能或不愿履行这一职务的政府是不合法的”[22],其进一步认为,当气候变化发展到只有放弃民主才能免于崩溃时,威权主义可能成为全面的存在,威权主义当然不具有规范意义的合法性,但气候紧急情况的发生,可能在彼时让它获得它的合法性——这也正是生态主义运动的意义之所在,假如气候危机会导致民主政府的合法性危机,那么挽救气候,间接上也是挽救民主本身。正如赵闯所总结的,他在对生态政治的发展以及和民主威权关系的梳理后,认为,“我们应该将生态政治看作对民主的补充和完善,而不是对民主的威胁”[23],回过头来看三个层面的生态主义运动,一方面确实对原有的国家代表进行抨击,但另一方面,也并没有倒向威权政治,而且表现出来了强烈的民主热情。

可以认为,这个层面的生态主义的合法性也建立在避免让威权主义产生合法性的基础上,从这个意义上,生态主义是威权主义的天然对立物。

三是生态主义能提供新的超越的规范合法性。

一方面,正如社会主义用博爱的价值,联结起了所有受压迫的人一样,气候危机也超越了国界,唤起普遍的人类情感。不论是暴雨下被淹没的伦敦的地铁站和郑州的地铁站,还是美国、澳大利亚和俄罗斯的野火,都让人感觉到气候变化是一个普遍性的存在;

另一方面,正如社会主义对弱者的关怀一样,生态主义用另一种方式,也建立起了一个涵盖面更广泛更具有超越性的关怀:城市中的户外体力劳动者,偏远的乡村居民,海平面上升中的太平洋偏远岛国,还有各个地区非人类生物所面临的物种灭绝——气候变化加剧了原本处于危机中的弱者所受的危险,而生态主义搭建的框架将其全部包括了进去,在规范层面上,生态主义可以提供一个更无可挑剔的意识形态,从而建立起了新的合法性。

四.结语

综上,完成了对气候变化背景下气候政治的梳理,气候政治推动了三个层面的新的代表的产生,三个层面的代表共享了一套生态主义的意识形态话语,虽然在细节上可能有所不同;然后生态主义所构建出的合法性反过来为代表的政治实践提供助力,就形成了一个闭环,如图1所示。

生态主义方兴未艾,政治实践绝非一帆风顺,仍然面临着诸多问题,然而我们应当对其报以宽容,给以足够的时间发展,去应对气候变化这一横亘在全人类面前的难题;进一步的,也借此机会,反思21世纪的人类和自然,和其他物种的关系,以及应当选择怎样一种友善的生活方式;最后,更重要的是培育公众的同理心,和以往的政治议题不同,气候议题必然需要大众的普遍参与——假如气候变化能得到遏制,生态主义能得到新的普遍性的认同,那么也必然会促进政治模式的更新,在这个意义上,气候议题也是当前全球政治的终极议题。

参考文献:

[1] Giddens A. Politics of climate change[M]. Polity, 2009:第30页,第4页

[2]王云霞.环境正义与环境主义:绿色运动中的冲突与融合[J].南开学报(哲学社会科学版),2015(02):57-64.

[3] Allan R P, Hawkins E, Bellouin N, et al. IPCC, 2021: Summary for Policymakers[J]. 2021:6

[4] Robert O.Keohane and David G.Victor, The Regime Complex for Climate Change[J], Perspectives on Politics, Vol.9, No.1, 2011:7-23.

[5] Bernauer T. Climate change politics[J]. Annual review of political science, 2013,16:421-448.

[6] 赵斌.全球气候治理的复杂困局[J].现代国际关系,2021(04):37-43+27.

[7] 哈拉尔德·韦尔策尔,汉斯-格奥尔格··泽弗纳,达娜·吉泽克.气候风暴:气候变化的社会现实与终极关怀[M].中央编译出版社,2013:第63-65页,第44页

[8] Lieven A. Climate change and the nation state: The case for nationalism in a warming world[M]. Oxford University Press, 2020:12

[9] 郇庆治.欧洲左翼政党谱系视角下的“绿色转型”[J].国外社会科学,2018(06):42-50.

[10] Chomsky N. Ending Climate Change “Has to Come From Mass Popular Action,” Not Politicians[J]. Jacobin magazine, 2021.

[11] Murphy P D. Speaking for the youth, speaking for the planet: Greta Thunberg and the representational politics of eco-celebrity[J]. Popular Communication, 2021: 1-14.

[12] Mansbridge J. Recursive representation in the representative system[J]. 2017.

[13] Thunberg G, Thunberg S, Ernman M, et al. Our house is on fire: Scenes of a family and a planet in crisis[M]. Penguin, 2020

[14] Sintomer Y, Zhou Y. ‘Representation’and Dàibiǎo: a comparative study of the notions of political representation in France and China[J]. Journal of Chinese Governance, 2019, 4(4): 362-389.

[15] Sintomer Y. Representation as embodiment: Ideal-type and historical configurations[J]. Raisons politiques, 2018 (4): 21-52.

[16] 韩军徽,黄晓伟.无代表,则无实在——拉图尔《自然的政治:如何把科学带入民主》评介[J].科学与社会,2017,7(01):125-131.

[17] 安德鲁·多布森. 绿色政治思想[M]. 山东大学出版社, 2005:第2页,第239页,第246页

[18]鲁长安.从自然的理由到自然的敌人——奥康纳与科威尔的生态社会主义思想比较研究[J].学校党建与思想教育,2013(08):91-93.

[19] Urbinati N. Democracy disfigured[M]. Harvard University Press, 2014:133

[20] Nordensvard J, Ketola M. Populism as an act of storytelling: analyzing the climate change narratives of Donald Trump and Greta Thunberg as populist truth-tellers[J]. Environmental Politics, 2021: 1-22.

[21] Zulianello M, Ceccobelli D. Don’t call it climate populism: on Greta thunberg’s technocratic ecocentrism[J]. The political quarterly, 2020, 91(3): 623-631.

[22] Mittiga R. Political Legitimacy, Authoritarianism, and Climate Change[J]. American Political Science Review, 2021: 1-14.

[23]赵闯.生态政治:权威主义,还是民主主义?[J].中国地质大学学报(社会科学版),2013,13(03):8-14+156.