394 霎眼三十年:再說哈維爾|區家麟

野兽按:哈维尔是我的哲学思想英雄也是我的实践自由英雄。

瓦茨拉夫·哈维尔(捷克语:Václav Havel,1936年10月5日-2011年12月18日[1]),捷克作家及剧作家,著名的持不同政见者、天鹅绒革命的思想家之一。[2]于1993年到2003年间担任捷克共和国总统。

生平

瓦茨拉夫·哈维尔出生于布拉格,他的父亲是一个土木工程师和建筑承包商,由于捷克在1910年代后,1938年的纳粹占领前,有过20多年的民主共和国时期,所以他的父亲很早就呼吸到了自由和人性的空气和自由市场的环境。但不幸的是,瓦茨拉夫·哈维尔在1951年完成义务教育后便因“阶级出身”及“政治背景”的理由,而无法进入高等教育学校;于是哈维尔便一边担任学徒与实验员,一边就读于夜间文化学校,才在1955年通过政治考核。[3]之后哈维尔申请就读人文学科,但屡次被拒绝,最后就读于捷克工业高等学校经济科。而哈维尔就读戏剧学校的申请也不断被拒绝,一直到1967年才完成戏剧学校的校外课程。[4][5]

哈维尔自1955年便开始写作有关文学与剧作的文章,1959年开始在布拉格的ABC剧团做后台工作,1960年开始写作剧作。[6]1963年,哈维尔第一个剧作《游园会》在纳扎布兰德剧院首演,而哈维尔也屡次在公开场合批评有关政府所控制的作家协会与言论管制的做法。[7] [8]1967年哈维尔与伊万·克里玛、巴韦尔·科胡特和鲁德维克·瓦楚里克被从作家协会的候补中央委员中除名,之后哈维尔和其他作家筹组独立作家团,哈维尔任独立作家团主席。[9]

在布拉格之春期间,哈维尔行使自己的言论自由权利,要求人性和真实的生活,哈维尔甚至反对组织政党,反对提出政纲,他唯一的主张就是人人凭自己的良心说真话,做实事,不过他始终强调要“干”;在1968年8月21日苏联派兵占领布拉格时,哈维尔受到邀请在自由捷克斯洛伐克电台工作,将当时发生的事实现状通过无线电发出来。[10]布拉格之春后,哈维尔受到捷克斯洛伐克统一工人党的公开迫害,作品也从图书馆消失,家中也被安装窃听器,并且被送往酿酒厂工作,在酿酒厂工作期间,他受到工人们热情和友好的对待。然而他的工作室也被安装窃听器,在某日,工人们发现了窃听器,因此,酿酒场的一位主管被迫替上级背黑锅而离职。 [11]但是哈维尔仍然持续写作并公开要求特赦持不同政见者,并且与其他作家与异议人士发表七七宪章,要求捷克斯洛伐克政府遵守赫尔辛基协议的人权条款。

在1977年,哈维尔给当时的统一工人党总书记胡萨克写过一封公开信,直言当时社会制度下的人性的腐败和制度本身的衰败。他指出,人性的彰显和人权的释放才是社会的唯一出路。[12]哈维尔其后被传讯,同年10月以“危害共和国利益”为名判处十四个月有期徒刑;1979年哈维尔被以“颠覆共和国”名义判处有期徒刑四年半,引发国际社会的注意,而给予捷克大量经济援助的欧洲议会更要求捷克斯洛伐克政府释放包括哈维尔在内的异议人士。[13]在此期间,哈维尔的著作在欧洲大陆广为流传,许多年轻人读过哈维尔的著作。[14]

在国际社会的压力下,1983年哈维尔以肺病的理由出狱,其他的刑期被以“纪念解放四十周年”为由被政府赦免。哈维尔出狱后继续担任七七宪章的发言人,并且不断发表剧作与批判文章,而多次被警方拘留;1988年8月哈维尔发表《公民自由权运动宣言》,从1989年6月4日起,波兰的团结工会取得完全的选举胜利(获得了99%以上的议席),柏林墙的倒塌,东德政权的垮台,以及匈牙利民主化和立陶宛宣布独立的鼓舞下,捷克人民走向街头要求司法独立和举行公开的自由选举。在1989年12月29日,在捷克斯洛伐克举行的第一次真正的民主选举中,出狱仅42天的哈维尔被选为捷克斯洛伐克联邦共和国总统。[15]

1992年捷克斯洛伐克解体,捷克共和国成立;1993年瓦茨拉夫·哈维尔当选捷克共和国总统,并且于1998年连任,2003年卸任。2010年1月6日,发表《捷克前总统哈维尔等人就刘晓波案致胡锦涛的公开信》。[16]

逝世

2011年12月18日,他在家乡Hrádeček去世[17][18]。时任总统瓦茨拉夫·克劳斯宣布由12月21日起全国哀悼三天,并定于12月23日为他举行国葬。布拉格大主教于圣维特主教座堂为哈维尔主持追思弥撒。12月23日,鸣放21响礼炮向他致敬[19]。

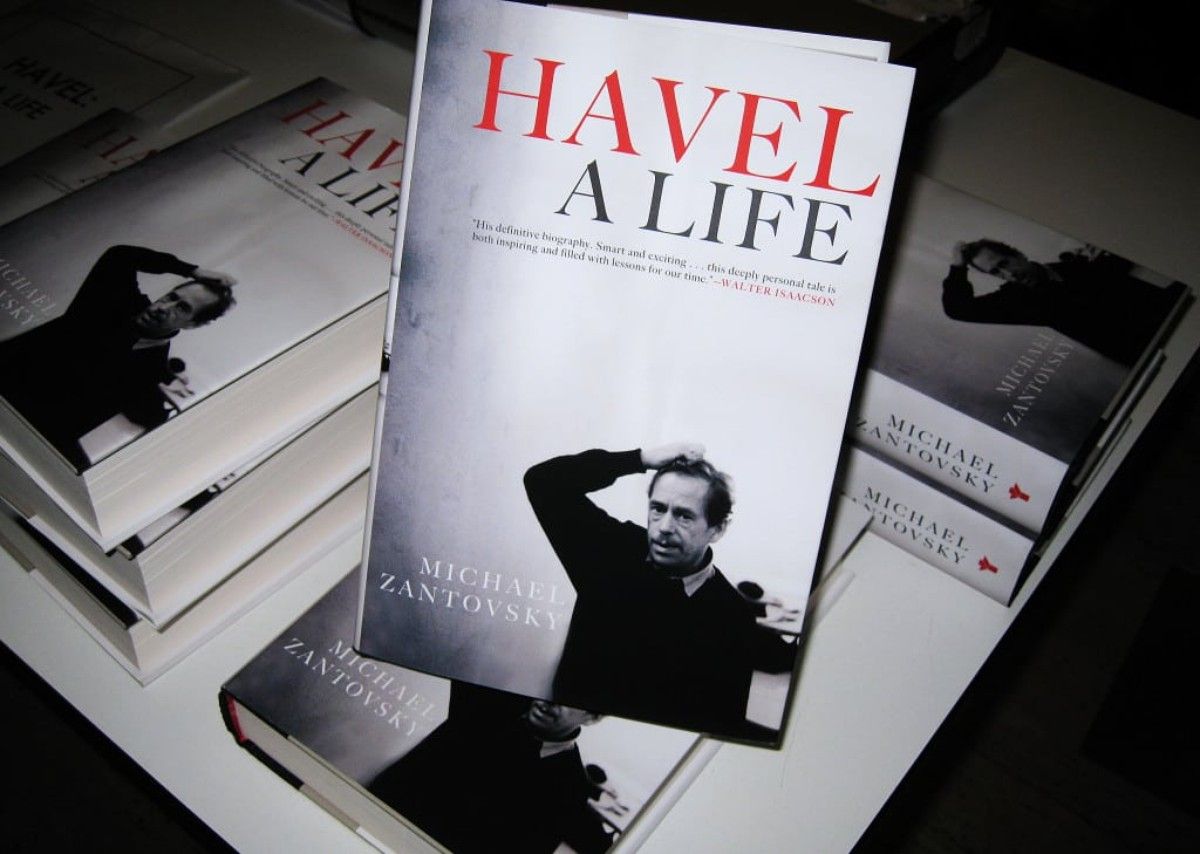

秘书赞托夫斯基在他的《哈维尔传》(Havel: A Life)中回顾了哈维尔的一生,直言自己同哈维尔的友谊,以及他对哈维尔的同情。[20]

著作

瓦茨拉夫·哈维尔代表性的著作包括《无权力者的权力》、《狱中书简》、《给胡萨克的公开信》、《论〈七·七宪章〉的意义》、《给奥尔嘉的信》、《故事与极权主义》、《第二口气》、《政治与良心》、《瓦茨拉夫·哈维尔自传》、《反符码》、《乞丐的歌舞剧》、《车间主任》等。

诗集

Čtyři rané básně (Four Early Poems)

Záchvěvy I & II, 1954 (Quivers I & II)

První úpisy, 1955 (First promissory notes)

Prostory a časy, 1956 (Spaces and times, poetry)

Na okraji jara (cyklus básní), 1956 (At the edge of spring (poetry cycle))

Antikódy, 1964 (Anticodes)

戏剧

Motormorphosis 1960

Hitchhiking (Autostop) 1960

An Evening with the Family, 1960, (Rodinný večer)

The Garden Party (Zahradní slavnost), 1963

The Memorandum, 1965, (Vyrozumění)

The Increased Difficulty of Concentration, 1968, (Ztížená možnost soustředění)

Butterfly on the Antenna, 1968, (Motýl na anténě)

Guardian Angel, 1968, (Strážný anděl)

Conspirators, 1971, (Spiklenci)

The Beggar's Opera, 1975, (Žebrácká opera)

Unveiling, 1975, (Vernisáž)

Audience, 1975, (Audience) – a Vanӗk play

Mountain Hotel 1976, (Horský hotel)

Protest, 1978, (Protest) – a Vanӗk play

Mistake, 1983, (Chyba) – a Vanӗk play

Largo desolato 1984, (Largo desolato)

Temptation, 1985, (Pokoušení)

Redevelopment, 1987, (Asanace)

Tomorrow, 1988, (Zítra to spustíme)

Leaving (Odcházení), 2007

Dozens of Cousins (Pět Tet), 2009 – a short sketch/sequel to Unveiling

The Pig, or Václav Havel's Hunt for a Pig (Prase), 2009

非虚构性书籍

The Power of the Powerless (1985)

Living in Truth (1986)

Letters to Olga (Dopisy Olze) (1988)

Disturbing the Peace (1991)

Open Letters (1991)

Summer Meditations (1992/93)

Towards a Civil Society (Letní přemítání) (1994)

The Art of the Impossible (1998)

To the Castle and Back (2007)

虚构文学书籍

Pizh'duks

电影

Odcházení, 2011

荣誉

1993年,英迪拉·甘地和平奖,印度;

1994年7月4日,获得Philadelphia Liberty Medal,美国[21];

1997年,获得Prix mondial Cino Del Duca,法国;

1997年,获得阿斯图里亚斯亲王奖,西班牙;

2002年,第三次获得Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award,捷克;

2003年,甘地和平奖,印度;

2003年,大赦国际颁发的Ambassador of Conscience Award[22];

2003年,总统自由勋章,美国;

2004年,一等(特种大绶)景星勋章,中华民国;

2004年,首尔和平奖,韩国;

2009年,获得Quadriga Award,德国[23],由于普京于2011年得此奖的缘故,他在2011年把该奖退还[24];

1993年被选为英国皇家文学协会(Royal Society of Literature)的名誉会员[25]。他是Club of Madrid的成员[26]。他也获得许多大学的名誉博士[27]。2012年,原布拉格鲁济涅国际机场也为纪念哈维尔而更名为布拉格瓦茨拉夫·哈维尔国际机场。

2005年6月捷克票选“最伟大的捷克人”(Největší Čech)中,他排名第三。

霎眼三十年:再說哈維爾

哈維爾的傳記作者兼新聞秘書 Zantovsky

布拉格之春五十周年,我們到訪哈維爾圖書館,負責人 Zantovsky 是捷克劇作家總統哈維爾的傳記作者,1989年捷克天鵝絨革命前後,Zantovsky 是哈維爾的新聞秘書兼親密戰友,由他來解說哈維爾,最適合不過。

他撰寫的哈維爾傳記,開宗明義就說,哈維爾的名言「無權者的力量」(power of the powerless) 常被誤解。很多人直覺認為,平民無權就是無權無力,何來「力量」?

平凡人如何反抗暴政?就從生活細節中不服從。Zantovsky 舉例,哈維爾等人 1977 年發起簽署《七七憲章》爭取人權自由,惹怒捷克共產黨;政府除了鐵腕滅聲,也立刻發起輿論戰(很熟悉的手法),組織藝術家、劇團工作者、文人等簽署「反七七憲章」活動,以壯聲勢。很多藝術家為保工作,無奈簽署表忠,但少部分人卻大條道理,提出要求:你要我簽名表態反對,無問題,但總得讓我看看要反的是什麼才落筆簽署;當時《七七憲章》屬違禁品,政府當然不讓你看,於是好些人不簽,最後不了了之,也沒什麼後果。

Zantovsky 說,所謂無權者的力量,就是在小節中發揮,大部分人有能力鼓起小勇氣,做對得起自己良心的小事,若每個人恆常地做,在自身力所能及的小宇宙中反抗,世界就會改變。

說來容易,1968 年布拉格之春被蘇聯坦克鎮壓後,捷克人經歷了二十年的黑暗日子,異見者流放海外,堅持留下不願妥協的知識分子,則失去工作,被安排去洗碗掃地,那些充滿「無力感」的日子,他們如何保持希望?

Zantovsky 引述哈維爾說:「所謂希望,並非確信事情總會有好結果,而是不論結局如何,也肯定有其價值。」(Hope is not a conviction that something will turn out well, but a certainty that something has a meaning regardless of how it turns out.)

哈維爾還有一句名言,叫人「活出真實」,直白一點翻譯,叫「活在真相中」(living in truth)。Zantovsky 說,這句話常予人一種傲慢印象,惹人誤解:這個人自認找到「真相」?那是何等狂妄。

哈維爾說過:「與追尋真相的人為伍,遠離找到真相的人。」

Zantovsky 說,哈維爾一向謙卑,所謂「活在真相中」,乃一個持續尋找真相的過程,踐行自己所相信的事,有話直說,縱使只屬少數,也不向權貴低頭。他說,極權政府的管治手法,不會天天殺人,如此代價太大、效率又低;他們製造恐懼,阻止人民發聲,當全民假裝順從,一切就得心應手。

《七七憲章》正是一個活出真實的例子,二百多名知識分子與藝術家發起簽署憲章,爭取人權,指政府違憲。當年的共產政權指他們反黨反社會主義,展開大搜捕大驅趕,很多人被拘控。但勇士們明知後果,也前仆後繼,布拉格有一個小型《七七憲章》展覽,組合了前後三十五個運動發言人的照片。當有人被拘禁、被流亡,一路有人不懼強權,排隊頂上,繼續發聲,活出真實。

現實殘酷,成果從來不是一蹴而就,足足十二年後,東歐共產陣營如骨牌般倒台,捷克天鵝絨革命,不流一敵血,哈維爾上場;還記得當年舉世稱羨,這個捷克真夠浪漫,竟然選了一位詩人劇作家做總統。

體制轉型的陣痛無法避免,哈維爾等人有如在狂風巨浪下修整一艘爛船,經濟要由共產主義過渡到資本主義,政治由獨裁統治過渡到民主政體。Zantovsky 在哈維爾傳記中有一個「魚湯喻」:任何人都可以把魚煮成魚湯,但要把魚湯變回一條魚就很艱難。反對派掌權後,原來陣營中不同板塊的訴求要調和,發動反抗的學生組織是一派、哈維爾等「大愛左膠」自由民主派是主力、天主教勢力亦有支持者、被驅逐的前共產黨員也是一派,還有被推上風口浪尖本來不問世事的地下樂隊與藝術家。

Zantovsky 筆下的哈維爾總統,有得有失,總是在拉拉扯扯中蹣跚前行。不少捷克人曾指摘哈維爾做事手法太柔,不夠果斷;今天回看,很多捷克人仍懷念他是一個正人君子。Zantovsky 說,讀歷史,太完美的革命往往代表意識形態一言堂,如1789年法國大革命,或1917年布爾什維克革命,乃災難的代名詞;民主社會就是有組織的吵吵鬧鬧,有時小成功,有時小失敗,也許是最好的結局。

踏入 2019,往事並不如煙,這是三十周年紀念的日子。

1989年6月4日,中國共產黨鎮壓北京學生運動;同年同月同日,波蘭國會選舉,團結工會大勝,揭開東歐與蘇聯共產政權倒台的序幕。

(原文刊於明報專欄《2047夜》,此為合併加長版)

哈维尔:全球文明、多元文化、大众传播与人类前途

瓦斯拉夫·哈维尔

捷克戏剧家、捷克共和国总统,美国哈佛大学荣誉博士

不久前的一个黄昏,我坐在一个位于水边的户外餐厅里。我的椅子和布拉格伏尔塔瓦河边那些餐厅里的椅子几乎一模一样。餐厅里正在播放大多数捷克餐厅都时常播放的相似的摇滚乐。我看到了我在老家所熟悉的广告。尤有甚者,我周围那些年轻人也穿着相似的衣服,喝着看上去相似的饮料,他们的行为与他们布拉格的同代人一样随便。只有他们的肤色和面貌是不同的──我是在新加坡。

我坐在那里一再思考这个问题──不知思考了多少次──我明白了一个几乎是平庸的真理,即我们现在是生活在一个全球性的文明里。这一文明并不是简单地基于相似的服式、饮料或商业音乐所制造的持续不断的噪音,也不是基于国际化的广告;这个全球性的文明是以某些更深层的东西为基础的:由于不断进步的现代观念及其固有的扩张主义,以及直接来自于它的迅速演变的科学,在短短的几十年内,我们的星球就被一种单一的文明所覆盖,这在人类漫长的历史中还是第一次──这种文明基本上是技术性的。

这个世界现在已陷入一个电讯的网络中,这个网络包含着数以百万计的“小丝线或毛细管”,它们不仅以迅雷不及掩耳的速度传递各种各样的资讯,而且还传递着一些一体化的社会、政治和经济行为模式。它们是法律准则和世界上千百亿美元借以流通的渠道,但即便是对那些直接用它们进行交易的人来说,它们仍然是看不见的。

现在人类的生活已经完全地互相联系在一起了,不仅是在资讯的意义上,而且是在一般的意义上。有趣的是,既然我已经提到了新加坡,我不妨顺便向你们说明这点,即哪怕是新加坡的一个狡诈的普通银行职员,也可以在一次不法交易中令世界另一边的一家银行一夜间破产。这个文明的成就使我们知道了,什么是支票、债券、汇票和股票。我们都熟悉CNN(有线电视新闻网)和切尔诺贝利核电站,都知道谁是“滚石”,谁是曼德拉,谁是拉什迪。不仅如此,那些把这种文明如此迅速地整合在一起的“毛细管”,还传递着某些有关人类共存模式的资讯,例如民主政治、尊重人权、法规、市场规律等。这类资讯在不同程度上流通于世界各地,根植于不同的地方。

在现代社会,这种全球文明出现在由欧洲文化、最终由欧美文化占领的土地上。从历史角度看,它是从古典、犹太以及基督教等各种传统的揉合中演变来的。至少,在理论上,它不仅赋予人们进行世界性通讯的能力,而且赋予人们一种协调性的手段去防御诸多的共同危险。它还可以以一种前所未有的方式使我们更容易在地球上生活,它向我们敞开了迄今尚未探知的地平线,即我们对于自己的认识和对于我们生活其中的世界的认识。

然而,有一点东西似乎不大对劲。

请允许我利用这个礼仪场合就一个问题进行片刻的沉思。这是我很费心思去探讨的问题,也是我经常在类似场合提出的问题。今天我想集中谈谈在这种全球文明的背景下威胁我们人类的危险因素的来源,这些危险因素又常常是直接由这种全球文明引发的。我尤其要谈谈对抗这些危险因素的途径。

按我的理解,我们今天面对的很多问题都有它们的根源,尽管这种全球文明无所不在,但恕我直言,它在人类知识的总数中却无异于沧海一粟。这种文明有时是无限地新鲜、年轻和脆弱的,而人类精神是在没有基本改变自身的情况下忙乱地欣然接受它的。人类是通过数千年的漫长历史,以各种各样的文明和文化演进的,这些文明和文化以多种多样的方式逐渐形成我们的思想习惯和我们与世界的关系、以及我们接受和承认的行为模式和价值。从本质上说,这种新鲜、单一的世界文明表皮仅仅覆盖或掩藏了众多文化、民族、宗教世界、历史传统以及在漫长历史中形成的各种态度,所有这些在某种程度上都是被它“遮住”了。与此同时,即使世界文明这一沧海一粟扩张开来,这“底下”的人性、这被遮蔽的厚度,依然越来越明显地在要求被倾听和获得生存的权利。

因此,尽管作为一个整体的世界日益接受全球文明的各种新习惯,另一种矛盾进程也同时存在着:各种古老的传统正在复兴,不同的宗教和文化正在意识到存在的各种新方式,寻求生存的新空间,带着日益炽烈的热情挣扎着要实现对它们来说是独特的东西和使它们有别于其他的东西。最终它们寻求赋予它们的个性一种政治表达。

人们经常说,在我们的时代,每一个山谷都在呼唤它自身的独立,甚至不惜为此而战。很多国家,或至少它们的一些部份,都在与现代文明或其主要维护者作斗争,要求取得崇拜它们古老神祗和遵循古老神圣禁令的权利。它们使用它们所反对的文明提供的武器来进行它们的斗争。它们诉诸雷达、电脑、激光、神经毒气甚或有朝一日诉诸核武器──全部是它们挑战的世界的产品──来帮助保卫它们的古老传统,对抗现代文明的侵蚀。这一文明中与这些技术发明不同的另一些产品,例如民主或人权观念,在世界很多地方却不被接受,因为它们被视为对本地传统怀有敌意。

换句话说,欧美世界已经给地球的其他部份装备了这样一些器械,这些器械不仅可以有效地摧毁恰恰是这些器械和其他东西赖以发明出来的文明的价值,而且可以残害人们一起生活在这个地球上的能力。

这一切之后会发生什么事?我相信,这一事态清楚地包含一种不仅对欧美世界而且对当今整个文明的挑战。它是对这种开始把自己当成多元文化和多极文明来加以理解的文明的挑战,这种文明的意义不是要削弱不同领域的文化的个性,而是要使它们更完全地成为它们自己。要达到这点,甚至要想到这点,我们都必须接受一种相互共存的基本准则,一种我们能够分享的起码的共识,这样我们才有可能继续生活在一起。然而,如果这样的准则仅仅是紧接着将之强加在别人身上的少数人的产品,那么它就毫无站得住脚的机会。这个准则必须是每个人的真实意愿的体现,必须是从深藏于我们共同的全球文明皮肤之下的真实精神根源中生长出来的。如果这个准则仅仅是通过这一皮肤的毛细管散发出来的,像可口可乐广告那样作为一种商品由某些人提供给其他人, 那么这个准则就很难期望以任何根本或普遍的方式维持下去。

但是人类有能力承受这种事业吗?难道它不是一个毫无希望的虚幻理想吗?难道我们不是已经丧失了对我们命运的控制,以致于我们注定要在各种文化之间、在更可怕的高科技冲突中逐渐灭绝了吗──只要看看我们所面临的灾难,不管是生态灾难、社会灾难或人口灾难,或是面对由我们这样的文明所引发的各种危险时,我们表现出来的那种无力合作的致命弱点,不就很清楚了吗?

我不知道,但我没有失去希望。我没有失去希望,因为我一再获得这样的信念,认为潜伏在我们大部份(如果不是全部)文化的最深根源中,有着一种本质上的相似性,它是可以创造的,如果确实存在着把它创造出来的意志的话;这种相似性是一个真正的团结的起点,可以成为那种人类共存的新准则的基础,牢牢维系于人类各种传统的伟大多样性之中。

难道我们不是在大部份宗教和文化的基础中找到共同的因素,例如尊重那些超越我们的事物,不管是生命的秘密还是高高在上的道德秩序,尽管这些宗教和文化有着一千零一种不同的形式?难道我们不是有某些来自天堂,或来自大自然,或来自我们自己内心的训令吗?难道我们不是相信我们的行为将在我们死后长存吗?难道我们不是尊重我们的邻居、尊重我们的家庭、尊重某种大自然的权威吗?难道我们不是尊重人的尊严和大自然吗?难道我们不是都有一种孤独感和对好意来访的客人慷慨相待吗?

难道这种古老的共同本源或我们不同精神的人类根源,不都是人类对同一种现实的不同理解,而它可真正使具有不同文化的民族聚集在一起吗?

难道这种典型灵性的基本戒律不是与哪怕是一个无宗教信仰的人也可能不知不觉地认为是适当和有意义的事物相一致的吗?

当然,我不是说现代人非得要崇拜古代神祗和接受他们早已放弃了的仪式。我说的是另一回事,我们必须理解我们灵性的各种形式之间深层的关连和纽带。我们必须集合我们根源性的精神和道德实质,它是从相同的人类基本经验中生长出来的。我相信,这是达到真正恢复我们对自身和对世界的责任感的唯一途径。与此同时,这也是达到各种文化进一步互相理解的唯一途径,从而使它们能够以一种真正普遍的方式进行合作,为世界创造一种新秩序。

我们都知道,涵括现代世界和人类意识的全球文明这沧海一粟具有双重特质,给每跨出的一步、给它作为基础或它所宣传的价值带来疑问。这种文明所达到的成千上万如此出色地为我们工作和丰富我们的蔚为其观的成就,同样也可以耗尽、缩减和摧毁我们的生活,并且经常如此。这些创造物有很多不但没有服务人们,反而奴役他们。不但没有帮助人们突出他们的身份,反而淹没他们的身份。几乎每一项发明或发现──从原子的分裂到DNA(脱氧核糖核酸)的发现到电视和电脑──都可以掉转过来对付我们和伤害我们。如今以一次空袭来全面摧毁一个大都市要比第一次世界大战时容易得多了。在现今这个电视时代,像希特勒或斯大林这类狂人要糟塌整个民族也比以前轻易得多了。人类历史上可有过像我们现在这样拥有在短短数十年间改变地球气候、耗尽地球矿物资源或其丰富的动物群和植物群的能力?而现在恐怖分子手中拥有的毁灭潜力又比本世纪初大了多少?

在我们的纪元,似乎人类头脑那理性的一半,那进行所有这些在道德上中立的发现的理性的一半,现在已经获得前所未有的发展;而那另一半,那原应该用来确保这些发现能够真正为人类服务而不是毁灭人类的一半,却被灾难性地抛在背后。

是的,我老是离开我发言开始时讲到的对全球现代文明的思考,而转到人类责任的主题上,后者似乎跟不上文明,无法阻止它掉过头来对抗人类。彷佛世界已变得太难以让我们应付似的。

我们没有回头路可走。只有做梦的人才会相信可以通过以这样或那样的方式截断文明的进程来达成解决。即将来临的年代的主要任务是有所不同的:急切恢复我们的责任感。我们的良心一定要跟上我们的理性,否则我们就会迷失。

我的基本信念是,只有一条途径可以达到这点:我们必须抛开我们自私自利的人类中心论,抛开我们把自己视为宇宙的主人、能够为所欲为的习惯。我们必须发现一种新的、对那些超越我们的事物的尊敬:对宇宙的尊敬、对地球的尊敬、对大自然的尊敬、对生命的尊敬和对现实的尊敬。我们对其他民族的尊敬、对其他国家和其他文化的尊敬只能产生于对宇宙秩序的谦逊的尊敬,产生于意识到我们是它的一部份,意识到我们与其共生死,意识到我们所做的并没有白做,而是变成生命永恒记忆的一部份,并在那里受到裁决。

因此,人类前途的另一条更好的去路是明显地存在着的,以一种精神特质浸透着我们的文明。这不仅需要理解其多元文化的本质,并为创造基于各种文化深处的共同根源的世界新秩序寻找灵感,而且需要欧美文化领域──它创造这一文明并让人类知道其毁灭性的骄傲──回到它自身的精神根源并在探索新的人性的过程中,为世界其他地区树立榜样。

对这种形态作出总体的观察显然不难,并且一点也不新鲜或具有革命性。现代人善于描述危机和描述由我们构成并要我们承担责任的世界的苦难,但我们却较难称心地使事物井井有序。

那么应该做哪些具体的事呢?

我不相信某些普遍的方法或灵药。我并不主张卡尔·波珀所谓的“整体社会工程”,主要是因为,我大部份成人时间都不得不生活在由企图创造整体马克思主义乌托邦造成的环境里。对于这方面的努力我是知道得太多了。

然而,这并不能使我不去思考寻求创造更好的世界的责任。

显然,要唤醒人们对世界的新的责任感是不容易的,这是一种表现得好像要永远活在地球上的能力,一种有一天要就其状况作出回答的能力。谁也不知道,倒底人类要经历多少可怕的灾变后,这种责任感才会得到普遍的接受。但这并不意味着那些希望为此而努力的人不能立即着手。这是教师、教育家、知识分子、牧师、艺术家、企业家、新闻从业员、活跃于各种公共生活中的人们的伟大任务。

这尤其是政治家的任务。

即使在最民主的情况下,政治家的影响力也是巨大的,也许比他们自己意识到的更巨大。这种影响力并不一定来自他们的实际职能,因为他们的实际职能无论怎么说也是有限的。它来自于别的,来自于他们的魅力对公众产生的无意识影响。

我想,当前这一代政治家的主要任务不是透过他们所做的决定或他们在电视上的笑容来讨公众的欢心;不是继续赢得选举和确保他们的地位,直至他们最后的日子。他们的角色是有所不同的,就是要履行他们对我们世界的长远前景的责任,从而以他们的一言一行在公众心目中竖立榜样。他们的责任是勇敢地进行前瞻性的思考,不怕失宠于群众,让他们的行动浸透着一种精神特质(这当然与宗教仪式那种讲究排场不是一回事),去一再向公众和他们的同行解释,政治绝不仅仅是反映个别团体或游说集团的利益。当然,政治是一种为社群服务的事业,这意味着它是实践中的道德。难道政治家们在全球(及全球受威胁的)文明中寻找自身的全球政治责任,也就是说,为人类的生存负起责任,不是比单纯服务社群和实践道德要好得多吗、?

我不相信一个政治家走上这条风险的路会不可避免地危及他的政治前途。这是一种错误的观念,它假设市民是傻瓜,而政治家靠玩弄这个傻瓜取得成功。事情并非如此。每个人都休眠着一种良心,休眠着某种神圣的东西。我们就是要对它寄以信任。

女士们先生们,此刻我置身于世界上最强大的国家中也许是最著名的大学。请允许我就一个大国的政治说几句话。

不言而喻,那些拥有最强大的国家和影响力的人也担负着最伟大的责任。不管喜欢与否,美国现在担负着指导我们世界要走的方向的最伟大的责任。因此,美国应对它的责任作出最深刻的反省。

美国从未还清孤立主义的债务。要是它早点介入第一次世界大战,也许它就不必付出像它实际上遭受的伤亡那样的代价。

同样的事情发生在第二次世界大战。当希特勒准备入侵捷克以及开始这样做的时候,西方民主国家暴露出它们缺乏勇气,你们的总统致函捷克总统,恳求他与希特勒达成某种协议。要是你们的总统不哄骗自己和整个世界相信可与这个狂人达成协议,要是他反过来作出威胁的姿态,也许第二次世界大战就不会发生,千千万万的美国青年也就不必战死沙场。

同样地,就在那场战争结束之前,如果你们那位怎么说也是一位杰出人物的总统斩钉截铁地向斯大林瓜分世界的决定说一声“不”,也许花费美国千百亿美元的冷战也不会发生。我恳求你们,不要再重犯这些错误!作为世界上最强大的国家,你们根本就没有逃避责任的余地。

现在的问题还不只是反对有人想再次把世界分成利益集团或征服与他们不同、比他们弱小的人那么简单。现在的问题是拯救人类。这是一个我已谈过的问题,也就是要把现代文明当成多元文化和多极文明来理解;要把我们的注意力转移到人类文化尤其是我们自己的文化精神根源;要从这些根源吸取力量,勇敢而高尚地创造世界新秩序。

不久之前我参加了一次重要的周年纪念盛宴。有五十位国家元首,也许更多,出席了这次盛宴,纪念人类历史上那场最伟大的战争的英雄和受害者。这不是一次政治会议,而是一次社交活动,主要是想向受邀请的贵宾表示殷勤和敬意。当座位安排计划公布时,我吃惊地发现我邻座那张桌的贵宾并不像其他桌子所安排的、只是某个国家的代表那么简单;他们是“联合国安理会常任理事国和七国集团”。我的感受很复杂。一方面,我觉得世界上最富裕和最强大的国家的元首能经常见面,尤其是可以在这次盛宴上非正式地谈话和增进彼此的了解,真是太美好了。另一方面,我不禁有点毛骨悚然,因为我不能不觉察到,有一张桌被挑选出来,当作特殊的和特别重要的。那是一张给大国们坐的桌子。我有点不能自己地想像,坐那张桌子品尝俄国鱼子酱的人正在把我们与他们分开,而不徵求我们的意见。也许这只是一位前戏剧家甚或一位未来戏剧家的怪念头。但我想在这里谈谈。理由只有一个:突出存在于这些大国的责任与它们的傲慢之间可怕的鸿沟。座次的设计──我想这不是列席的总统们的建议──不是由对世界的责任感,而是由强权的陈腐骄傲来决定的。

但是,正是骄傲把世界引向地狱。我提出另一种建议:谦虚地接受我们对世界的责任。

在各民族和各种文明、文化及宗教之间共存的问题上,有一个伟大的机会是我们应当把握并把它发挥至极限的,这就是超民族或宗教社群的出现。迄今,世界上有很多这类社群,它们具有多样化的特色和不同程度的一体化。我相信这种近似性。我相信存在于民族国家与世界社会之间的机体,这些机体可作为全球沟通和合作的重要媒介。我相信,在一个我所说的每座山谷都渴望独立的世界,这种迈向一体化的趋势必须获得最有力的支持。然而,这些机体切不可成为仅仅是为一体化而一体化的体现,它们必须是使每一宗教每一民族既可以成为自身又可以与其他宗教和民族合作的众多工具之一。也就是说,它们必须是这样一种工具:使那些在地理上、种族上、文化上和经济上相近并且有共同安全利益的国家和民族能够形成联盟,从而改善彼此之间以及与世界的沟通。与此同时,所有地区社群必须克服这种恐惧,即以为其他社群都在针对它们。以共同传统和共同政治文化形成的地区性集团应被视为世界范围的合作的自然组成部份。例如,北约成员国扩大了,把该地区那些觉得在文化上和政治上属于北约保护范围的国家包括进去,但是如果俄罗斯把这种举动看作是一种反俄罗斯的举动,那么这是表示俄罗斯仍未明白这个时代的挑战。

最重要的世界组织是联合国。我想,联合国成立五十周年可当成一个反省的机会,反省如何给该组织注入新的社会精神特质、新的力量和新的意义,使该组织成为构成我们地球文明的所有文化之间良好合作的、真正的、最重要的场所。

但是,如果不理解这种崭新的精神动力,那么不管是加强地区组织的力量还是加强联合国的力量,都难以拯救世界。我把这种崭新的精神力量视为人类继续幸福生存下去的唯一希望。

我已经就政治家应该做些什么提出了自己的看法。然而,还有另一股力量,它对普遍心态的影响与政治家同等重要,甚至更重要。

这股力量就是大众传播。

我是到了命运把我推入高层政治的王国里之后,才充份地认识到媒体的双重威力的。双重影响力并非媒体独有。它仅是我已谈及的当今文明双重属性的一个组成部份或一种体现。

多亏有了电视,全世界一夜之间发现有个叫做卢旺达的国家,那里的人民正在遭受难以置信的痛苦;多亏有了电视,它使我们有可能向那些受苦的人提供至少一点儿帮助;多亏有了电视,全世界在数秒之内就被发生于俄克拉何玛城的大爆炸所震惊,同时明白,那是对所有人的一次重大警告;多亏有了电视,全世界都知道有一个获得国际承认的波斯尼亚─黑塞哥维那的国家,并知道从世界承认这个国家的那一刻开始,国际社会就在徒劳地试图按照一些从未被任何人承认为任何人的合法代表的军阀们的意愿、将这个国家分裂成一些奇形怪状的小国。

这是当今大众传播,或者说,那些采集新闻的人的神奇的一面。人类感谢那些勇敢的记者,他们甘愿冒着生命危险去那些有悲剧发生的地方,以唤醒世界的良心。

然而,电视也有其不那么神奇的另一面,即它仅仅陶醉于世界的各种恐怖事件中,或无可饶恕地使这些恐怖事件变成老生常谈,或迫使政治家首先变成电视明星。但是哪里有谁白纸黑字地写明,某个人在电视上表现出色,就意味着他政绩骄人?我不能不震惊于电视导演和编辑怎么摆布我,震惊于我的公众形像怎样更多地依赖于他们而不是依赖于我自己;震惊于在电视上得体地微笑或选择一条合适的领带是多么重要;震惊于电视怎样强迫我以调侃、口号或恰到好处的尖刻,来尽量贫乏地表达我的思想;震惊于我的电视形像可以多么轻易地被弄得与我的真人似乎风牛马不相及。我对此感到震惊,同时担忧它不会有什么用处。我认识一些只懂得以电视摄影机的方式来看自己的政治家。电视就是这样剥夺他们的个性,使他们变成有点像他们以前的自己所制造的电视影子。我有时候甚至怀疑他们睡觉的姿态是不是也像电视里那样象模像样。

我并非因电视或报章扭曲或忽略了我的话、或把我编辑成一头怪兽,而感到愤慨。当我明白了一名政治家的浮沉往往更多地依赖于它们而不是政治家本身时,我并不对媒体感到愤怒。引起我兴趣的是别的事情,是那些掌握大众传播媒介的人的责任。他们也要承担对世界的责任和对人类未来的责任。就像原子的分裂能够以千百种方式无穷尽地丰富人类,同时也能够以毁灭来威胁人类一样,电视也可以有善恶两种结果。它快速、富于暗示,且能在前所未有的程度上传播理解、人性、人类团结和灵性的精神,它又可麻醉整个民族以至各大洲。就像我们对原子能的利用端赖于我们的责任感一样,恰当地利用电视的进入千家万户和每个人心灵的威力,也端赖于我们的责任感。

我们的世界是否能够避过当今所有威胁它的东西而获救,尤其端赖于我们人类能否诉诸理智,端赖于他们能否理解他们的责任的重要性以及发现一种牵涉到每一个生灵的新关系。世界就掌握在我们手中。然而有些人对它的命运的影响力要比另一些人强大。一个人的影响力愈大──无论是政治家还是电视主持人──他们所要承担的责任感也就愈大,他们仅仅顾及个人利益的考虑也就应愈小。

女士们先生们,在结束之前请容许我作简短的个人发言。我生于布拉格,在那里居住了数十年,但没有被赋予得到适当学习或访问其他国家的机会。然而,我的母亲从来没有放弃一种秘密的、而且是奢侈的梦,即有一天我可以在哈佛学习。命运不允许我圆她这个美梦。但却发生了另一件事,一件连我母亲做梦也想不到的事,我竟然不必在哈佛学习就获得一个哈佛博士学位。

不仅如此,我得以有机会访问了新加坡和无数其他异国地方。我得以有机会明白这个世界是多么小、以及它是怎样用无数的事情来折磨自己的,而如果人们能够在他们自己身上找到多一点勇气、多一点希望、多一点责任、多一点互相理解和爱,它原是不用如此折磨自己的。

我不知道我的母亲是不是正从天堂里俯视我,但是,如果她正在俯视我,我可以猜到她大概会想些什么。她会想,我正在把我的鼻子探进只有那些在哈佛严格攻读政治科学的人才有权利把他们的鼻子探进去的问题里。

我希望各位不要这样想。

【编者注】本文是捷克共和国总统哈维尔先生在美国哈佛大学授予他荣誉博士学位的典礼上的演讲。本刊获准发表此文。本文翻译为黄灿然,标题为译者所加。

当代中国研究

MCS 1999 Issue 1