595 蚂蚁的力量:纪念李柏光律师|曹雅学

野兽按:刚才在编写推介曹雅学的文章时,本来想把这篇文章也编写进去,结果发现篇幅太长了,只好另开一贴。

李柏光1968年10月1日出生于湖南省中部郴州市嘉禾县的一个小山村,是7个孩子中的最小。他的父亲在他七岁的时候去世。到了上学的年龄,别的孩子去上学了,李柏光每天放鸭子,妈妈说家里农活多,让他迟一年上学。有一天放鸭子回来,他趴到学校的窗户上看小伙伴们读书。回到家他哭了,他跟妈妈说,“你要不让我上学,我就把鸭子都砍死。”

这个和几个哥哥睡在猪圈上层的木板上长大的孩子1987年考入湘潭大学哲学系。“我在大学的生活费是一个月50元左右,母亲都是通过卖苦瓜、卖冬瓜、卖酒、养猪为我筹措这笔钱,”他在2010年告诉一个访谈者。有一年冬天的一个月,家里没寄来生活费,他跟同学借钱。到了下个月,他还是无法还债。“我感到特别伤心,不想活了,想跳楼自杀。可是就这么跳楼自杀,对不去老母亲,最后【我】打消了这个念头。”

从不起眼的湘潭大学毕业后,他考上了中国最顶尖的北京大学法学院研究生。这也足见他的聪明与刻苦。但是,“家里并不为我读北大研究生而感到高兴,后来我读完硕士又读博士,家里就更不高兴了,说你读那么多书,可家里还是一点收益也没有,不如回来当乡干部。”

在北京大学,李柏光研读宪法和行政法,从师中国著名的宪法专家萧蔚云教授。他和同学举办的宪法讲座不仅受到了导师的责备(“你怎么不讲社会主义宪法的优越性,而讲法国大法官对宪法的理解?”),而且吸引了国家安全部门的注意。1997年李柏光获得博士学位时,他的导师担心他留校给自己带来麻烦,拒绝让他留校任教。

那年底,李柏光去了海南大学。1990年代的海南是中国最大的经济特区,吸引了来自中国内地寻找机会和工作的人。还有不少89年以后在政治上失意的体制内成员,以及深感失落和幻灭的八九一代学生。而海南大学则是最远离中国政治中心、最边缘的大学之一。在那里,李柏光继续与学生办沙龙,讨论民主与法制,乐此不彼。

1998年

1998 年初,经一位湖南老乡介绍,李柏光在广州认识了几个热心民主的活动人士。他们是1998年在中国多省市发生的组织反对党活动的一部分。

1990年代,中国有过两次大的组党运动。一次是1992年胡石根和至少几十个人在北京的组党活动,遭到了政府迅速和严厉的打击,领头者被判重刑,胡石根获刑最高,二十年。再一次就是1998年。

1998年的组党运动的国际和国内背景值得在此概括一下。从1989年天安门屠杀后,美国国会每年对中国的贸易最惠国待遇进行审议,这个审议成了美国批评中国人权、要求中国继续政治改革的一次年度性辩论和外交较量。尽管如此,从1980年开始,美国从来没有一年因为人权问题否决中国的最惠国待遇,包括天安门屠杀发生后的1990年。 1990年代,中国的战略目标一是和美国取得正常贸易关系,二是加入世界贸易组织,因此有了美国和中国、国际社会和中国之间贸易换人权的交易。这个交易包括:

1997年10月中国签署《经济、社会及文化权利国际公约》(但是直到2001年才确认);

1997年11月中国当时最有名的政治犯魏京生获得释放并直接被流放美国;

1998年6月初克林顿总统请求美国国会取消每年一度的最惠国审议,赋予中国永久正常贸易关系地位;

1998年6月25号克林顿总统抵达西安,开始对中国访问。在西安,他参观了郊区夏河村的村委会选举,说“我了解到,像其他遍及中国的近五十万个村庄一样,你们很快就要通过选举推举你们当地的领导”;

1998年9月联合国人权事务高级专员玛丽罗宾逊访问中国;

1998年10月,中国签署了《公民与政治权利国际公约》(但是中国显然从来无意确认这个公约,20年后的今天,这个公约不但仍然没有确认,而且仍然有活动人士、比如郭飞雄因为推动中国确认这个公约而被捕判刑);

1998年11月,人大通过《中华人民共和国村民委员会组织法》,保障农村村民实行自治,发展农村基层民主。

读者可以想象,在中国的政治异见者眼里,1998年充满了前所未有的机会和希望,挑起了他们的想象力。他们希望借助这一年所提供的机会,在中国正式申请注册成立公开的政党。这是联合国公约规定的公民权利,他们不愿意继续偷偷摸摸地从事政治反对。

29岁的法学博士李柏光帮助准备向政府申请注册“中国民主党”的材料。他可能还参与撰写了中国民主党的党纲。他帮助完成了组党申请材料后回到海南。他回忆说,回去后的一个星期五下午2点多,他接到一个电话,说大学党委书记和法学院院长让他去法学院一趟见面。他去了,他们和他谈了他的教学情况。当他从楼里出来时,两个彪形大汉冲着他走过来,一边一个,把只有五尺高出头的李柏光塞进了一辆日本丰田车中。李柏光问,“你们是安全局的吗?”那些人笑了。

李柏光被关了一个星期,交代跟组党有关的事情。他写的那些申请材料都被查抄走了。他们要求他写认罪悔改书,并要求他不能离开海南。他写了认罪悔改书,也答应不离开海南。他们还时常找他“聊天”,监控他。

半个月后,1998年3月份,李柏光在朋友家订了机票,一天早晨坐最早的航班离开海南,偷偷飞去了北京。

在克林顿总统到访中国当天,杭州的王有才和他的伙伴们到政府登记注册中国民主党浙江委员会,未果。9月,山东活动人士前往当地政府注册“中国民主党”山东委员会未果。在武汉,以秦永敏为首的活动人士前往湖北省民政厅申请注册成立中国民主党湖北省筹委会,未果。11月,徐文立和北京活动人士宣布成立中国民主党京津总部。多省市组党人士遭到抓捕,并在1998年底的审判中被判“颠覆国家政权罪”,遭到重刑惩罚:杭州王有才11年,武汉秦永敏12年,北京徐文立13年。在四川继续组党的刘贤斌则于1999年被判刑13年。

接下来,尽管中国继续逮捕和镇压民间自由思想者和政治异议者,并且从1999年开始中国对法轮功进行了令人发指的镇压。但是美国总统克林顿2000年10月签署法律,赋予中国永久正常贸易关系地位;中国在2001年顺利加入世界贸易组织。但是近20年后的今天,中国仍然没有兑现、而且不打算兑现它做出的许多贸易承诺,而且成为WTO规则和秩序的破坏者,美国贸易代表办公室在2018年1月提交给国会的一份报告指出。在1990年代的贸易换人权交易中,中国虽然毫无诚意,但处处得手,因为中国政府深知,美国对中国市场垂涎欲滴,计算着自己的利益,逢场作戏,一切都会不了了之。

我们可以坐上时间机器,从2018年回到1998年,看看这场贸易换人权的交易有多么可笑而可悲。

李柏光1998年与牢狱擦肩而过,大致得益于这一幕上演中的交易,中共为了不坏自己的大事,对发起人以及组织者以外的人“手下留情”。换到2018年,李柏光不仅逃不脱牢狱之灾;他从海南岛偷跑到北京都不可能。不管坐飞机、坐船、还是坐火车,他的身份证会发出“重点人员”警告,他的面孔会被机器识别。他无处可去,无处可藏。

在北京,李柏光在北京大学附近租了一所平房,很长时间躲藏着不敢和人联系,不敢使用电话。

但是他显然没有安分太久。北京大学那一年庆祝百年校庆,因为拆迁和周边居民发生了冲突,李柏光与朋友帮助那些居民对抗非法拆迁。有一天他从南门旁边的一个书店出来,发现他停靠在门口的自行车被高压老虎钳拧成了一团。他知道这是对他的警告。“此后我不敢再轻易出门,老老实实呆在自己租的房子里,”他说。

他在北京接触和交好的朋友中不少是“在安全局挂了号”的青年自由思想者和政治异议人士。国安人员很快发现了李柏光的下落。那年8月份的一个傍晚,李柏光骑着自行车,在北大东门附近被一辆桑塔纳汽车撞倒,车上跳下几个彪形大汉,把他押进车里,蒙住了他的头,把他的头按到裆里,在后座左右夹持着他。车行驶了四、五十分钟后,他被押到了一个地下室,受到了自称是北京是安全局的人以及远道从海南来的人员的审问。他们想知道他从海南回来后干了哪些事,为什么不经当地安全机关许可就跑掉。

当天晚上他们把他放了,但是北京市安全局的人要求他写下保证书,保证不再跑掉,而且要定期交“思想汇报”。但是不久后他忍受不了,告诉警察他坚决不再写这样的汇报了。他的住处再次被抄,他们在他的日记本里发现了骂他们的话和复仇的话。从此他再也不写日记了。

关于1998年受到的监控和骚扰,李柏光后来告诉朋友说,“它们会渗透到你的血液里面。”

图书生意

1998年李柏光偷偷跑回北京后,靠给朋友做翻译、校对、写稿谋生。这是他喜欢并且驾轻就熟的事情。他在北京大学读书时就曾经翻译过马基雅弗利的《君主论》。这本书在中国已经有过译本,他的译本的书名《王者之道》更具大众色彩。1998年夏天,他在帮助朋友校对一本名为《亚洲的新路》的书时,发现了英国十九世纪维多利亚人、励志作家塞缪尔

斯迈尔斯Samuel Smiles的《自己拯救自己》(Self-Help)一书。

他从北京大学图书馆把斯迈尔斯的著作借出来阅读,“深受感动和启发”。 “塞缪尔·斯迈尔斯的这些著作,通过一个个感人肺腑、催人泪下的故事,充满说服力地见证了个体生命内在的高贵精神品质是每个人、每个国家和每个民族获得拯救、获得自由和幸福的唯一道路,舍此别无他路,”他在2005年时写道。

1990年代的北京有很多“影子”出版公司,做图书出版生意。在中国,出版图书需要有正式的书号,而书号只发给在政府注册登记的国营出版公司。这些私人出版团队通过从正式出版社买书号而出版图书。他们多半是不耐烦体制的束缚和沉闷而“下海”的人,有些是怀着理想、希望用书去启蒙大众、传播思想的人。这样的公司往往只是几个人团队,策划出版的书籍中译书占很大比例。

李柏光决心把斯迈尔斯的书翻译出版(这些一百多年前的书是已经没有版权的公域书籍),而在当时的北京,经营书籍似乎是一个可行的谋生之道,为此他当起了这样的影子出版商。

1999年1月,李柏光通过名不见经传的北京燕山出版社出版了斯迈尔斯最著名的一本书《自己拯救自己》(Self-Help)。1999年7月、9月、10月、2000年7月、2000年10月,李柏光通过北京图书馆出版社分别出版了斯迈尔斯的《品格的力量》(Character)、《人生的职责》(Duty)、《金钱与人生》(Thrift)、《信仰的力量》(The Huguenots in France) 以及《命运之门》(Life and Labour)。他将这一系列书定名为“良知丛书”。他担任策划者和编辑,同时参加部分翻译,发行则委托懂生意、有渠道的人去做。他的痴迷与投入仅仅从这张时间表上便可看出几分。

1999年11月,商务印书馆出版了他翻译的美国政治学教授罗伯特·达尔的《论民主》。这是一本民主意识和民主基本知识的启蒙书籍。

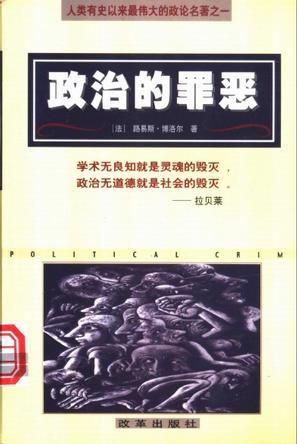

在李柏光最早策划的书中,有一本是法国19世纪法官路易斯·博洛尔(Louis Proal) 的《政治的罪恶》。中文根据1898年的英译本翻译,1999年4月通过改革出版社出版后立即引起了国安的注意。用译者之一王天成的话说,“这本书的书名太吓人了”。 的确,这本书中讨论的政治罪恶,不是针对政府的罪恶,如叛国、反叛;而是政府与政客犯的罪恶,如暗杀、仇恨、以权谋私(expediency)、选举和司法腐败等。

国安找上门来了,查抄了打字员的地方。李柏光躲了起来。这本书没有能卖到什么钱。

但是良知丛书卖得非常好,尤其是《自己拯救自己》一书。李柏光挣到了一笔钱,在清华大学附近的成府路五道口华清嘉园买了一套公寓,搬离了在北京大学附近租住的平房。

朋友们描述说,和陌生人一起,李柏光是一个话语很少、很沉闷的人。但是和熟识的朋友在一起,他是一个滔滔不绝的人。在他新房子的客厅里,他会一直讲,不管他的朋友们是否有兴趣听。他有一个著名的手势,当被打断时,他会手往下一按,说,“听我讲!” 认识他的人,无不对他的活力、专注与博学留下深刻印象。

“他是个很纯的人,”一位朋友说。

‘踩死你’

在做图书生意的过程中,大约2000年,国家安全部门看来不再把他视为对国家安全的一个重大威胁,对他的监管移交给了北京市公安局。

2001年3月13日,国家安全人员在北京和天津秘密逮捕了八名年轻人。这八个年轻人有六位是北京不同大学毕业不久的大学生和研究生,两位是仍然在校的大学生。他们在校际社团活动中认识,并因为共同兴趣而成为朋友。2001年8月,他们在其中一人租住的平房内签字、按手印,把手搭在一起宣誓成为一个“组织”。他们给自己的团体取名为“新青年学会”,与中国共产党创始人陈独秀1910年创办的《新青年》杂志呼应(a nod to)。 也难怪,他们当中有四个人是共产党员。他们以“自由、民主、公正、平等”做为宗旨。在接下来的几个月里,他们在大学校园、宿舍、或室外举行了不定期的聚会。他们往往一谈几个小时,讨论政府腐败、工人下岗、或农民负担这些中国新出现的社会问题。他们还请自由派学者来做讲座。他们的意见经常不一致,但他们都认为中国的社会不公不义日益严重,而政府通过限制言论自由遏止正常讨论。他们一致认为中国必须进行民主改革。

这是进入21世纪后中国最大的一起政治案件。他们当中两名在校生,一名早已被国安发展成线人;另一名、也是唯一的一名女生在经过数次审问后对其中四人做出指控。接下来,这两人的声明成为检察官以“颠覆国家政权罪”起诉四人的依据。这四名 “新青年”分别被判处8-10年徒刑。

2001年3月21日晚上,北京市公安局的警察敲响了李柏光的门。他被带到海淀派出所审问。警察想知道他和杨子立是什么关系。28岁的杨子立在新青年学会中年纪最大,两年前从北京大学力学系研究生毕业,在一个公司做软件工程师。1995年至1998年他在北京大学上学时认识了李柏光,后者把哈耶克、奥威尔、密尔、孟德斯鸠、冯·米瑟斯介绍给了包括杨子立在内的一群学生。他还给他们做过宪法讲座。为此,李柏光和杨子立都遭受过国安传讯。

1998年李柏光从海南偷偷跑回到北京后,和杨子立以及一群志趣相投的朋友住得很近,他们经常一起聚会吃饭。他还给新青年学会做过讲座。

那晚的审问进行了三个小时。放他走的时候,警察跟他说:“你的事没完,我们还要来找你。”他们警告他不许离开北京。

三天后,3月24日晚上,警察又来了。这回李柏光被带到位于香山的一个秘密地点审讯。在接下来的七天里,他受到了格外详细的审讯,内容包括他的出身和成长、在北大读书的情况、1998年参与组党的活动、在北京的活动等,他在2010年的访谈中说。

对他的秘密审问可能还包括他其它的活动,比如他给《大参考》供稿的事情。《大参考》是一组民主人士在美国办的一个邮件组,每日发稿,“专门散步各种受中共查禁的新闻和评论”。这个邮件组在2000-2004年之间影响很大,据说有上百万中国人每天收到邮件。当年与李柏光一同工作的赵岩告诉我,向《大参考》提供有关维权事件与中共内幕的稿件是他和李柏光当时的“地下工作”。赵岩说,李柏光因为随时清理电脑,才没有给国安留下把柄。创办和运作《大参考》的李洪宽先生在今年2月28日的视频中说,“在大参考的创办过程中….中间这好多年当中,李柏光一直和我保持着密切的关系”。

安全特工了解李柏光对中国独裁专制轮回五千年不变的深恶痛绝;知道他鞭挞中国人在泯灭良知是非、尔虞我诈、抱残守缺的粪坑中自得其乐。这是他跟朋友们谈话时常常表露的思想,特工了解得这么详细,令他大惊失色,以至于在释放后很长时间不敢跟朋友畅所欲言。

李柏光被秘密羁押了七天后获得释放。几个那时和他过往从密的朋友分别用 “受惊”、“惊魂未定”形容从香山回来的李柏光。

“他们说要‘踩死我’”,他在电话中告诉王天成,声音惊惧。他向另一位朋友描述了几只脚踩在他身上的情形。

在接下来的至少两年里,他继续受到各种来自居委会、派出所的骚扰。警察要求他必须听从命令,随找随到。抗拒的话,“我们可以随时赶走你,因为你的户口不在北京,你只是一个暂住的。”

赚了一些钱,李柏光有钱购买版权,翻译当代的书籍。但是他从美国出版商购买的约翰·C·马克斯韦尔 (John C. Maxwell) 关于领导力的丛书却销量不佳。后来一个给他做发行的人又卷走一笔钱,雪上加霜,大约2002年至2003年间,李柏光放弃了出版生意。

两省五地,罢免官员

李柏光1997年经俞梅荪介绍,认识了赵岩。俞梅荪是京城里一位活跃的自由知识分子,1980年代在胡耀邦、赵紫阳担任总书记和总理时在国务院从事经济法规研究。赵岩是一名独立特行maverick的自由撰稿人,1998年11月《村委会组织法》实施后几个月,他在哈尔滨帮助一个村的村民通过投票成功罢免了腐败村官。这是中国首例利用新法罢免村官事件,受到广泛注意,引起国内外对基层民主的兴趣、乃至对中国民主路径的遐想。

李柏光对赵岩做的事情充满了兴趣,常和他喝茶聊天。大约2002年末的样子,有一天赵岩对他说,“别老在家呆着了,一天到晚研究理论有什么用?跟我出去走走吧。” 赵岩比李柏光年长几岁,当时是在《中国改革》杂志社担任农村版新闻主任,经常有来自中国各地的农民去杂志社反映他们遭受的不公,赵岩便带着记者前往调查,并在媒体曝光。

李柏光加入赵岩后接触的最早的案例之一是福建省福安市失地农民案例。它的起因是政府28年前在一个镇征地修建水库,28年来一直没有支付对当地农民的补偿。农民上访20多年无法解决问题。赵岩和李柏光前往福安,走访农户,与他们的代表交谈,想办法。农民告政府这条路走不通,因为法庭不给立案。李柏光在2010年的访谈中说,“我就跟赵岩讨论…经过研究法律,我们发现了一条可以进行法律救济的通道。这些问题之所以长期得不到解决,可以说是那里的市委书记、市长、县委书记、县长作为党政一把手不够尽职的结果。老百姓纳税建立起你们这个政府,你们有帮助老百姓解决问题的责任和义务。我们可以通过启动罢免其人大代表资格的程序来促使他们采取行动,解决问题。这些市长、书记虽然都不是老百姓选举产生的,但从法律上讲他们的权力来源还在人民手中,因而人民在法理上有罢免他们的权利。” 于是他们决定帮助当地农民向地方人民代表大会提出罢免官员的动议。李柏光担任当地民的法律代理人。

这份罢免动议列举了耕地丧失、侵吞土地赔偿费和公共设施建设费、挪用济贫救济款、河流污染、官员受贿等多项政府不法行为,涉及福安市多个城镇、村落。2003年4月初的一天,赵岩和李柏光到达福安后,把各村镇代表召集起来,把预先设计和打印好的表格交给这些代表,由他们拿着挨家挨户收集签名。这些代表穿山越岭,连夜工作,因为他们都知道,他们的行动如果被政府得知,将会受到阻拦。到次日中午,代表们用纸箱、口袋拿来了一万多名农民的签字画押。4月8日,赵岩、李柏光以及农民代表缪孟康带着罢免福安市长的动议书和万人签名册,递交给了福建省人大会常委会和福安的上级市宁德市人大常委会。

这是中国第一起公民诉求罢免市长的事件,李柏光以笔名刘柏江在《现代文明画报》7月号发表了《公民能罢免市长吗?— 新中国第一起公民诉求罢免市长案纪实》。接下来发生的事情是 “中国特色”的政治治理,那时是,现在仍然是:一,政府立即动用警力阻止更多人签名;二,恐吓签名的人;三,到《中国改革》杂志社活动,阻止报道;四,威胁和逼退其他媒体记者;五,告诉村民他们罢免程序无法律规定,因此无效;六,对村民代表进行报复、拘押;七,省级调查组的调查不了了之;八,将事件刻画为与党和政府对抗的行为;九,农民要求罢免的市长蓝如春不仅没有被罢免,而且升职为宁德市副市长。

2004年1月,赵岩和李柏光和当地农民代表再次提出罢免蓝如春的动议。蓝如春在民意逼迫下辞职,福安市政府为农民提供了150万元失地补偿,不到欠款的十分之一。

在福建省的另一起案例中,政府和投资者在90年代开始的福州郊区“东南汽车城”开发过程中征用了农民的土地,但是后者既没有像政府承诺的那样在汽车城的工厂中获得工作机会,也没有从汽车城的政府收益中获得好处,对他们的补偿被层层截留,到手所剩无几。2004年4月,赵岩和李柏光帮助福州市下属的一个区和一个县的两万农民发起罢免福州市长的动议。李柏光担任他们的法律代理人。同年,在河北省唐山市和秦皇岛市,李柏光作为诉讼代理人,和俞梅荪、赵岩一起,帮助数万移民发动了罢免官员的行动。

关于发生在上述两省五地农民罢免官员的事件,李柏光在2004年的一篇文章中愤然写道,大批村民“之所以走上了以宪法为武器来捍卫自己权利的道路,那是因为在现行中国的法制框架内,他们尝试了所有其他途径都失败了:多年来,从地方到中央,他们不断上访,没有结果;他们去法院起诉,法院拒绝给他们立案……冷漠自私、权钱勾结的地方官僚黑帮集团完全漠视并扼杀当地人民起码的生存权,”利用宪法权利罢免官员是他们的最后一根稻草。

“这是一场大规模的宪法实践活动,”李柏光2004年告诉《中国青年报》。“它的价值不在于这场活动是否成功,而在于通过这些学习和运用宪法和法律的程序过程,法治意识的种子开始在农民的头脑里萌芽。” “理解政府与人民之间的正当关系,这是他们最大的收获。”

“当时我们做这件事做得真是很来劲。依法与这些政府官员抗衡,动不动就罢免他们,起诉他们,第一次把这些不可一世的官员们治得这么害怕,觉得很痛快,”李柏光在2010年的访谈中说。

赵岩是一个体格壮、胆子大、说话咄咄逼人的东北人;矮小的李柏光说话语调平稳、很少肢体动作,做事严谨踏实。2003年和2004年之间,两个人一共去了七、八个省,赵岩作为新闻调查者、李柏光作为法律代理人,介入了诸多农民失地得不到补偿的案件和乡村治理问题案件。所到之处,他们把从北京购买来的法律单行本送给农民(《宪法》、《村民委员会组织法》、《土地管理法》、《人大代表法》、《国家赔偿法》、《行政诉讼法》等),帮助权利受到侵害的当事人提起行政复议或行政诉讼。

村民对这样的努力将信将疑。“我们用法来解决问题,而政府工作人员和警察却不用法,那我们怎么办?” 他们问李柏光。“那你们也要坚持用法!虽然在这个过程中你会付出鲜血、汗水,有时候也许是短暂的个人自由,但是你也要不断地坚持下去,”他告诉村民。他坚信坚持下去就会发生变化。他给他们讲述几个“用法标兵”的故事,包括他的当事人、家庭农场被抢后坚持维权的黑龙江妇女刘杰(李柏光写了封公开信邀请温家宝总理出庭应诉)、湖北姚立法参选人民代表获得成功的故事、山东盲人陈光诚争取残疾人权利的故事。

“权利受损恰恰是公民权利意识觉醒的契机,”李柏光说,“在他们的权利未受侵害之前,他们不会意识到权力与权利之间天然的冲突。权利侵害发生之后,权力与权利之间激烈的较量开始了。我们公民能做的,就是用法律的力量来逼退不受限制的权力。这一过程很艰难,但舍此别无他途。”

李柏光在读博士期间曾经撰写过一本名为《中国公民常识读本》 的小书,以问答的方式回答了有关人权、政府、专制、民主、宪政、法治、经济、公共舆论、教育与信仰、军事等民主宪政基本问题。但是经过2003-2004年的实践,他希望能够通过实际案例、用讲故事的方式讲解权力与权利的基本原理,并制作成光盘,发放到中国的每一个村落。他把他的工作视为一种公民教育。

维权运动烽火连天

进入2004年,赵岩和李柏光不断受到威胁。福州警察告诉农民代表赵岩和李柏光都是罪犯,要求他们揭发两人。福建地方政府还派专案组到赵岩和李柏光家乡,对他们的家庭背景进行调查。福安市的一名公安官员说,“你别看赵岩、李柏光现在还在跳,那是因为他们的死期还没有到。等他们的死期一道,我们把他们抓起来,放到猪笼子里,扔到大海里喂鲨鱼!”

2004年9月17日,赵岩在上海一家Pizza Hut 被20多名国家安全人员抓捕。当时赵岩已经离开《中国改革》杂志社,在《纽约时报》北京分社担任研究助理。他被指控泄露国际机密,数月内得不到律师和家人会见,在羁押将近两年后以诈骗罪被判处三年徒刑。

2004年12月14日,李柏光和另外三个律师前往福安受理一个疑似福安地方政府圈套的维权案件时,被多辆警车包围抓捕。李柏光被指控没有律师执照,非法提供法律服务。12月21日晚上,十来个来自福安的警察闯进李柏光在北京的住处,撬开他的柜子,拆下他的电脑硬盘,抄走了大量与罢免官员有关的文书。

在他的朋友俞梅荪以及众多自由知识分子和新闻记者的努力下,李柏光被羁押37天后取保候审,获得释放。在福建,12月到1月是一年中最冷的月份,没有供暖。在几十人一间的牢房里,李柏光回忆说,“我就穿一件西装,特别冷。他们为了整我,指使牢头每天逼我洗冰冷刺骨的海水澡。我的头发掉了很多,人瘦得颧骨高耸,出来时我外甥见到我几乎认不出我了。”

2003 – 2004年间的罢免官员事件是维权运动最重要的发端之一,毫无疑问是规模最大的权利抗争事件。2003年3月到4月间发生的孙志刚案件中,北京大学三位法学博士俞江、腾彪和许志永上书全国人大常委会,要求对《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》进行违宪审查;贺卫方、萧瀚、何海波等五名法学家要求人大就孙志刚案及收容遣送制度实施状况启动特别调查程序;高智晟律师开始为法轮功学员辩护,并要求政府尊重信仰自由,停止对他们的野蛮酷刑;多位律师和法律学者为多起人权案件辩护,并将这样的抗争案件带入公共视线,包括被控非法集资的河北民营企业家孙大午案,陕北油田民间投资受害者案,因印刷圣经而被捕的基督徒蔡卓华案,因报道孙志刚案《南方都市报》而遭到惩罚的编辑和经理程益中、喻华峰案,三班仆人教案,《中国农民调查》名誉侵权案,等等。

2003年秋天由许志永、滕彪、张星水等人创立的公益组织“阳光宪政”在北京成立,次年改名为“公盟”,成为维权律师和公共知识分子的一个汇节点和孵化器。公盟几乎每周开会,李柏光是经常参加会议的人之一。

2003年冬季北京出现了独立候选人参选热潮,多名独立候选人成功当选选为基层人大代表。

不少从事环境保护、艾滋病防治、妇女权益和残疾人权益的独立非政府组织在北京和其它城市出现并成熟起来,通过法律程序和倡导活动宣传权利意识和抗争意识。

进入2005年,广东太石村罢免村官事件以及临沂计生案成为由律师、公共知识分子、公民活动者参与的全国性公共事件。

2005年底,香港《亚洲周刊》推选包括李柏光在内的14名维权律师、法律学者为“2005年风云人物”,理由是,“这十四位维权律师不畏强权,以宪法为武器,善用互联网力量,为十三亿中国人民维护宪法赋予的权利,推动中国民主与法制建设。”这14个律师和学者,除了一两个例外,在接下来的几年里均遭到酷刑、失踪、吊照或/和流亡。尽管如此,他们帮助开启的草根维权运动将继续发力和发展,并在社交媒体时代获得新的能量。在此按下不说。

‘变成一只蚂蚁’

1999年7月底,李柏光出版了斯迈尔斯《信仰的力量》一书后,到海淀教堂买了一本《圣经》,开始阅读。2005年1月被释放后,他开始去北京方舟教会参加读经和祷告。方舟教会是一个聚集了不少异议作家、人权律师、六四受难者和访民的教会,并因此而受到警方骚扰。2005年7月31日,李柏光在怀柔一个水库受洗成为基督徒。那一天,他站在水中,大声宣读了一份见证词。他叙述了生命中几次与死神擦肩而过的经历。他谈到大学时跳楼自杀的瞬间被内心的一个声音阻止的经历。他谈到1998年、2001年和2004年他所逃过的劫难。他讲到斯迈尔斯所讲的故事对他的影响。最后他谈到对基督的感恩。

他在这样读着的时候开始颤抖不已,直到受洗完毕、坐下许久后才平息下来。

对李柏光来说,探索心灵的自由与探索政治的自由是同一个问题的两个侧面。2000年在翻译出版斯迈尔斯的著作期间,他写了一篇题为《现代自由的源头是个体的良心自由》的文章。他认为只有信仰才能塑造出良知意识,而良知意识是自由的来源与基础,也是与专制战斗、为自由而战的动力和勇气来源。他不认为中国人普遍存在的是非不分、道德败坏可以完全归因于共产党的专制统治。

2006年4月,在与范亚峰、陈永苗、秋风所做的一期《中道论坛》中,他对自由知识分子持续十几年关于宪政、改革、未来的宏大话题表达了厌倦。他描述了自己介入实际维权后发生的转折。他说,从1997年到2005年这八年中的前五年,他关注的也是规模庞大的话题。“最近我有一个感想:我愿意把自己变成一只蚂蚁,把书面上的权利和自由,通过个案和案例,一点一点搬运到生活中去,这是我个人的定位。这个路径就是法律程序。蚂蚁在夏天储备粮食,我今天也一样在维权之下搬运粮食,为宪政时代的到来积累一些经验和成果。”

“根据政治力学原理,在一个整体制度里,一夜之间改变思想是不可能的。你可以做的就是把螺丝钉一个个拧松,一点一点把土翻松,”他说。他寄望于刚刚发韧的维权运动继续下去,从外围逐步消解专制体制。他认为维权运动在未来中国的宪政民主建设中将会起到很好的作用。

这是他首次提出“蚂蚁”概念。接下来的多年里,他将一直这样比喻自己的工作,“蚂蚁”成为朋友们熟悉的一个概念。

2006年5月,位于美国德州米德兰的对华援助协会与一个名叫“中国宗教与法律研究所”的机构(Institiute on Chinese Law & Religion)邀请七名中国律师和法律学者参加“中国自由高峰论坛”。其中高智晟、范亚峰、张星水受到中国政府阻拦,未能成行,李柏光、王怡、余杰、和郭飞雄顺利来到美国。在哈德逊研究所举行的论坛上,李柏光发表了《宗教自由的法律维度:中国的现实和前景》的讲话,系统提出了捍卫宗教信仰自由的法治化路径,包括:

向全国人大常委会提出违宪审查申请,要求全国人大常委会依法改变或撤消违反宪法、剥夺宗教信仰自由的法律、法规和政策;

为那些在中国的看守所、拘留所、监狱、劳教所服刑且已经信仰上帝和已经决志信仰上帝的服刑人员依法申请宗教礼拜活动,把耶酥基督的福音送进中国的看守所、拘留所、监狱和劳教所;

对国家机关执法人员侵害基督徒信仰自由的救济;

对国家机关工作人员非法搜查基督徒身体和住宅的权利救济;

对基督徒处以劳动教养的权利救济;

对基督徒或基督徒宗教团体处以较大数额罚款的权利救济;

对国家机关行政不作为的权利救济。

5月8日,他们一行人在米德兰对华援助协会办公室开始为期一个星期的圣经学习时获知,他们将获得布什总统在白宫的接见。5月11日上午,布什总统在椭圆办公室的客厅里会见了余杰、王怡、李柏光、对华援助协会主席傅希秋牧师、中国宗教与法律研究所主任Deborah.

李柏光送给布什一件礼物,一本由画家孟煌设计、制作精美的《美国文明》记录片彩色策划书。2003年,李柏光和赵岩曾经策划了两个大型政治启蒙记录片,一个是30集记录片,介绍世界30个民主国家;另一个是100集记录片,向中国民众全方位介绍美国建国历程、政治生活、司法过程、教育制度、宗教信仰。“我想把这部电视专题片作为公民教育的题材,”为此李柏光还成立了“北京启民研究中心”。但是这两个庞大的制作计划都未能实现。

三名中国基督徒受到布什总统的接见成为当时的一件大新闻。但是十多年来,比总统接见给人留下更深印象并引发争议的却是另一起事件,即所谓的“拒郭事件”:郭飞雄因为不是基督徒而被同行的一些人排斥,使得他无法参加布什会见。李柏光后来对拒郭事件表达了遗憾。他告诉唐吉田律师说,如果没有该起风波,或许中国民间力量会更容易壮大,各板块的关系也会更融洽。

这次美国之行,李柏光被傅希秋牧师聘请为对华援助协会的法律顾问。回国后,李柏光除了为公民维权外,“到各地为受迫害的家庭教会提供法律帮助”。这样的伙伴关系一直持续到李柏光骤然离世为止。

也是在同一时期,李柏光通过了司法考试,成为一名执业律师,并于2007年底在北大附近的魏公村建立了共信律师事务所。

2008年6月,李柏光和另外六名中国政治异见者以及维权律师获得美国国家民主基金会的民主奖章。

律师生涯

李柏光是第一批签署“08宪章”的303人之一。但是2008年以后他逐渐从公众以及媒体的视线里隐退。他在2010年的访谈中说,“虽然现在我维权的内容没有变,可是方法上比以前更加低调、更加温和,也不在轻易写文章攻击、谩骂这些执政掌权者。我现在只想把他们自己制定的法律落实到实际生活中,为那些被损害者争取到应有的权利和自由。”

这些年来,李柏光律师的足迹遍布除西藏以外的中国各个省份,介入数百起基督教信仰案,为遭受各种逼迫的教徒提供法律辩护,包括上海万邦教会案 (2009 )、维族基督徒阿里木江上诉案(2009)、温州白象教会选举案(2008-2010)、广州良人教会案 (2010)、山西朔州教案(2010)、河南平顶山教案(2012)、南乐教案(2014)、曹三强案(2017)等。

关于家庭教会维权的效果,李柏光曾经做过这样的总结:“如果仅从每个维权案子的行政复议的结果看,行政判决书或行政裁决书都判家庭教会败诉。可是后来我发现一个很奇怪的现象:等这些事情结束之后,到第二年我们再回头考查时,发现当地的公安局、宗教局再也不敢去冲击这些家庭教会了,他们可以自由自在聚会了。用法律武器捍卫宗教自由还是有效果的。凡是我们打过官司的地方,那里的教会和宗教活动后来就很少受到骚扰破坏。“

这些年里,李柏光律师还代理了不少政治犯、人权律师、活动人士、访民、农民经济纠纷案件,如郭飞雄申诉案(2009)、朱虞夫案(2011)、奥运劳教老人王秀英诉财政部案(2013)、张凯律师和刘鹏律师案(2015)、709律师谢燕益(2015)、无锡416大抓捕案(2016)、七公民纪念六四事件案(2016)、福州G20大抓捕案(2016)、苏州G20大抓捕案(2016)、李昱函律师(2017)。

这些年里,李柏光律师为中国各地家庭教会提供了维权培训。据对华援助协会主席傅希秋介绍,李柏光在过去大约十年里对数千人进行了教会维权培训。他生前最后一次培训是2018年1月在河南,因为摔伤了腿,他只能被抬下车,躺着给一个片区的教会领导人们讲授如何依法维权。

2011年至2013年之间,李柏光律师数次在 “中国维权紧急援助组” (The Chinese Urgent Action Working Group) 对赤脚律师的培训中授课。2016年,他还参与了对基层人大代表独立候选人就选举等相关议题的培训。紧急援助组是一个由瑞典人彼得

达林、美国人麦克

卡斯特以及王全璋律师等人在2009年创办的NGO,为中国维权者提供法律法规培训,也为维权案件提供费用资助。

彼得描述说,李柏光是一个非常尽心尽力的人,注重细节,按照规则办事,是一个从长远着想的人。彼得说,他和迈克经常笑李柏光这样一个见过总统、首相的人穿得像个农民一样。

李柏光还曾参加维权网在日内瓦举办的联合国人权机制培训。

2009年前后,一直单身到40岁的李柏光与早先认识、后又重逢的北大校友徐寒梅女士结婚。大约2010年左右,他们搬到了离南京不远的句容,在一个名叫得撒豆腐村的地方定居下来。得撒 (Tirzah) 是圣经中的一个地方,这个以石磨豆腐闻名的社区从西方传教士所建的一所教堂得名,如今是一个以“回归”为主题的仿古建筑群旅游点。

那里的居民大多数都是基督徒,李柏光告诉朋友。他们共同建设自己的幼儿园和小学,还有自己的菜园和运动娱乐场地。“给我的感觉似乎建设了一块世外桃源,”杨子立说。

李柏光所属的涧西教会是当地最大的家庭教会,有大约200名固定成员,绝大多数是像李柏光这样教育程度高、从外地来定居的人。周末讲经,信徒和慕道友从浙江、上海、安徽等地远道而来,人数骤增。因为这些特点,教会颇受当地宗教部门的“重视”。

‘黑夜已深,白昼将近’

在2008年后“围观改变中国”的大小网络公共事件中,我们几乎从未听到过李柏光的声音。2011年的茉莉花大抓捕,李柏光不在其中。2012年到2013年间的同城聚餐与新公民运动,他没有涉足。他甚至不在2012年创立的人权律师团里。709大抓捕没有涉及他;他是709辩护律师之一,但后来退出。当很多人权律师被频频阻拦出境的时候,他却一直能够出国,从2006年至2018年初,多次前来美国参加活动。

即使和国保或警察发生摩擦,他也主张尽量不要声张。

按照他自己的评估中,他认为当局“也在更大程度上容纳我了”(2010年访谈)。但是他的内心毫无疑问处于一种高度警惕的状态。他的朋友郑乐国描述说,和柏光在公共场所,他的眼睛会不停地扫视周围的人,看有无异常。他对自己吃的东西也十分小心。他们一起在麦当劳吃饭,李柏光选择坐在门口的位置,这样他就可以看到所有进出的人,也方便迅速离开。

对李柏光来说,2017年是令人不安的一年。

2017年1月,李柏光前来美国参加在国会图书馆举行的对华援助协会15周年纪念。 这是一次只能应邀参加的闭门活动,李柏光在发言中指出中国在打压公民社会、打压维权律师之外,对家庭教会的打压正在升级。他说,“从现在开始,也将是中国的人权与自由最黑暗的时候。” 他说,我们在中国的人权捍卫者将使用上帝所赐的聪明智慧来推动中国的人权、民主和法治,他呼吁国际社会、各种非政府组织的朋友帮助推动这个目标。他说,“黑夜已深,白昼将近”(罗十三12上)。

但是李柏光的讲话遭到了泄露,他回国后遭到了“严厉”的对待,傅希秋牧师说。

2017年10月17日,李柏光律师所代理的浙江温岭市一个养殖户起诉政府不作为的案子开庭。傍晚他回到酒店门口的时候被十几个不明身份的人绑架到一个树林里毒打。他们用拳头猛击他的头,勒令他次日上午10点前离开温岭,不然砍掉他的头和手和脚。“提到那次绑架毒打,”傅希秋牧师说,“这是我看到他比较恐惧的一次。这对他有很大冲击。”

2017年,李柏光律师还代理了吉林朝鲜族一名韩姓牧师被害案件。这位三自教会的牧师收留和救济北韩难民,并鼓励他们回到北韩传道,据信被北韩特工杀害。

年底,李柏光与法新社驻京记者趙淇欣 (Joanna Chiu) 约定在一家星巴克咖啡馆见面。见面后他带着记者穿过一条小巷,又过街进了另一家咖啡馆,以躲避监控。他向记者谈了他被打的情况以及他所代理的朝鲜族牧师被害案件。

2018年2月初,李柏光律师受邀前来美国参加全国祈祷早餐会(National Prayer Breakfast)。全国祈祷早餐会每年二月举行,讨论宗教议题,参加人数近年达到数千,出席者包括美国总统和宗教领导人、政策制定者、和工商界人士。傅希秋牧师在李柏光逝世后接受美国之音采访透露,李柏光2月5日至11日在美国期间,涧西教会的牧师已经被当局问及李柏光的行踪以及在美国的活动。回国后他两次跟傅牧师通信通话,说他受到了调查,感受到威胁临近。

李柏光2018年2月26日凌晨三点死于南京八一医院。面对朋友和公众的震惊和疑问,他的家人向外界说明他死于肝癌晚期。

结语

李柏光之死,如同半年前刘晓波之死,给我们带来了一种深刻的终结感:新极权日臻完备,零八宪章所代表的政治改革话语,与维权运动所代表的法治化路径,都已经走到尽头,其可扩展性已被抽尽、堵死。的确,一个“新时代”开始了。

夜黑无边。但这可能还不是最黑的时候。李柏光死了,如同刘晓波,如同杨天水,如同曹顺利,如同一个个在黑暗中倒下的人,他们的生命成为黑暗中的点点星火。

本文作者曹雅学是英文网站ChinaChange.org主编。

2018年3月18日

文章来源:对华援助协会