【小說】【漫畫】定伯賣鬼

從小說到漫畫應該比先看漫畫到小說還好理解故事(?

〈定伯〉

「來者何人?所為何事?」穿著白袍的男子面容在夜裡模糊不清,他幽幽低啞的嗓音,有著長年累月未曾開口的滯澀,就這麼向橘紅火光處輕輕傳了過去。

五六棵榕樹距離外的矮小身影,耳尖一動,緊抓著火把,急促地低喊了聲:「誰?」就像是被驚動的小動物一樣。

「吾是鬼。」

在一炷香以前,這方圓幾里間除了他和這天地萬物間的飛禽走獸以外絕無旁人,每日除了蟲鳴以外就是鳥叫,或是有幾隻誤闖的小動物竄到他腳邊摩挲。

而這樣的狀態早已經維持了不知有幾載,就在他以為會這麼下去時,卻反而出現變數。

現在他和那變數之間的關係,有點像那從沒見過驢子的虎一樣,還在觀察驢子對虎所能造成的所有威脅。

在一點點消磨掉戒心之後,彼此之間的距離就會從六棵榕樹慢慢縮短成五、四、三、二、一,然後一口⋯⋯不,他倒是不喜歡吃人肉,畢竟他曾經也是人,只是是怎樣的人,有什麼遺願未了,他已經記不得了。

「我也是鬼。」那略帶有稚氣、又高而不尖的嗓音,喚醒了思緒飄遠的白袍男子。

男子眼神掃過對方腳邊的陰影,歪了歪頭,跟著重複了次對方的話,然後輕笑了下,不動聲色的拉進了一棵樹的距離。

「那麼吾親愛的鬼兄弟,子所謂何事而來?」

少年一瞬間繃緊身子,深呼了口氣,試著調節氣息而咬著下唇回道:「我要到宛縣市集去,走這裡是最快的捷徑了。」或許是男子的聲音太有蠱惑力,讓那張在火把底下忽明忽暗、緊皺雙眉的臉龐,即使滿面帶著頑童的倔強,卻還是如乖乖回答問題的好孩子般好好回答了。

但有說謊前科的壞小孩,還是讓吾心中不快。

「吾亦欲至宛市。」禮尚往來爾爾。白袍男子唰地展開扇子煽下,哼了聲又邁開步伐向前一步,啪地收起扇子後,本來不快的臉恍然只是錯覺。

「正好!吾與親愛的鬼兄弟一見如故,眼下結伴而行豈不是件美差。」

沒等少年有所應答,白袍男子一掠出現在少年咫尺之間,袍子隨風飄揚擦過少年耳邊。少年近距離接觸對方那張看不清的模糊面容,連指尖握到像是要摳進杉樹皮裡都不自覺。就如吞嚥唾液,只是身體自然反應而不會刻意記得一樣。

「哎啊,步行實在太勞累了些,不如共迭相背?」

才一說完,男子很明顯看到少年剎那間定滯的步伐,恍然理解平日裡那些逗弄獵物的動物的心情了。

或許今日碰到對方,是上天突然想到有他這一號平時安守於一隅,既不傷天,也不害理,偶時還幫受了傷的小鳥換藥的人物存在,所以突然想起要犒賞他這等善良公民能夠快些了結生前遺憾,好讓他可以早日升天投胎去?

哪怕他連自己的遺憾是什麼也不記得了。

「子說是吧?鬼兄弟?」

「所言甚是。」少年脖子一梗回答。通紅著臉,也不知是被逗氣的還是被嚇的。

「那好。」男子把扇子收回懷中,大掌向少年瘦弱的背脊上一拍,後者隨即彎腰踉蹌往前幾步,前者則趁勢撩起過膝白袍長腿一跨翻身坐定,堪比上馬般乾淨利落。

「為、為什麼是我先開始?」少年胡亂揮動手臂忍不住大喊抗議。

「別亂動。」白袍男子整了整衣冠,慵懶的蜷縮靠在對方背上,原來人體的溫度是這般讓人昏昏欲睡的嗎?

狀似安撫般地拍了拍少年的腦袋道:「是吾先覺得倦,才提議如此。原來鬼兄弟這麼不通情達理,不願先背吾一乘乎?」

「也不是這樣的⋯⋯啊。」男子的臉突然萬分貼近少年,雖然那張臉朦朧不清,卻大致可以感覺得出鼻子的位置正貼在少年臉頰側,雖然似溪水冰涼卻不似溪水給人舒暢,反而激起少年聳起肩膀,把頭直覺性地往裡縮,好讓整身的雞皮疙瘩趕緊退下。

「那是哪般?」少年的感覺沒錯,男子的鼻尖隨著少年行走的動靜輕輕點在後者臉頰上,無人見得清的狹長眼眉勾勒出玩味的弧度。

「罷了。換吾來耳。」

語畢,少年只覺一陣天旋地轉,就見彼此之間姿勢驟然調換。

「吾可沒這麼沉。」男子雙臂托起少年腿股,輕掂量起道:「鬼兄弟怎麼這麼不似鬼,反倒沉得像幾頭大豚也?」如同廟宇祭拜神明誕辰的那種餵養豚,可沉的臉都皺成一團看不明了。

少年一隻手格擋在男子背上,像是執意要分出彼此的空間,看起來卻萬分彆扭。

「我新、唔,做鬼⋯⋯當然重了!」少年說話說到一半,白袍男子不知為何突然重心不穩向前絆了下,害他一個措手不及咬到舌頭。

小騙子。感受到背後傳來的溫度,男子揚起只有自己明白的笑意,表面上理解地寬慰,實際則意有所指的道:「若子只因是新鬼,自然問題不大。反正久了有問題也成沒問題囉。」

走著走著,前頭儼然一條溪水橫過路中央,若不過則無法前行,白袍男子放下少年,再次拿出他的扇子道:「前頭有道水,吾先過。」說完,男子手搖著扇,平步無聲息而行,就和先前在陸路上,兩者無絲毫差別一樣。

輪到少年,則見他先把褲腳拉高,粗布褐衣塞進褲頭裡,舉高握著火把的手臂,面帶艱難卻用他腳上磨損破舊的草鞋跨過一顆顆長滿蘚苔的大石,水時不時沖過腳踝骨,濺濺作響。

「何以作響?」男子挑眉用扇柄指著溪水,又指著少年,神情似貓在逗弄老鼠,可惜少年無法辨清那張臉。

「我才剛做鬼,來不習慣鬼的渡河,勿怪。」老鼠沒有讓貓兒失望,貓兒亮起圓亮的眸子,狀似不在意地舔著毛道:「既然鬼兄弟剛做鬼,應是還憶得起名字罷?不知尊姓大名?」

「宗、宗定伯。」舌頭還在痛嗎?男子莞爾道:「定伯啊,不錯的名字。前頭離市集不遠了,咱就不背了行?」

「嗚?唔。」定伯發出無意義的詞彙,只能瞪大雙眼被動接受前些時候才上演的畫面。背脊被重力一拍,無法反抗的折下腰脊,然後、就沒有然後了。涼意襲捲後背,讓定伯一瞬間明白發生了什麼。

「唔。」還是讓人背比背人好。男子伸展身子後,再次蜷縮起來,蒼白的雙手撫上定伯乾扁的後背,側過臉順勢壓著手貼上去,神情格外滿意到止不住地發出嘆息。

定伯仰起脖子,硬是忍住顫抖,深覺如此下去不是辦法,咬牙道:「不知可否請教一事?」

「嗯?」男子微掀起眼皮,懶洋洋的回了句:「若是問為何吾在汝背上的話,剛剛可提前告知了哦。」

「不是這樣的。」雖然鬼無多少重量,但卻壓得定伯心中快喘不過氣,面上卻還得保持不露出馬腳地虛心請教樣。

「我是新鬼,很多事都不甚明白,就像問鬼兄一句,咱們鬼害怕什麼?」

「哦——這個啊,說來忌諱頗多的。但是真要說——」男子很明顯察覺出底下人藏都藏不起的喜意,忍不住幽幽的咧開嘴角:「簡單啊,唯不喜人唾。咦?市集將至了啊?吾已許久沒見此般熱鬧了⋯⋯」

最後一句男子的嗓音輕融進世俗喧囂後,如飛鴻踏雪泥、春夢了無痕,再找不回半點原先的蹤跡了。

越接近市集,燈火就越加通明,定伯隨手甩熄火苗,火把插進腰帶中,這裡已然不需要照明工作也足夠看清路面了。然而定伯想到這一路上所浪費的火材,多到回去肯定會被罵之餘,又不知要多札幾把杉樹皮或是幾捆秸秆繩來彌補,就覺得頭疼。當然,這一切都得在他順利返家才好來煩惱。

「吾不喜市集的人氣。」壓在定伯身上的男子如是說,但定伯決心假裝聽不清,除了逕自步伐加快地向目的地接近外,他還做了早些時間不敢的舉動,雙手抓住那鬼怪的寬大衣袖,深怕被鬼給溜了。

「為什麼會⋯⋯」一直跑到市集中間的一塊空地,定伯才察覺到背上男子異常沉默,而他手裡揪緊著寬袖子竟空無一物,害他瞠目一抖動作近乎粗魯地把白袍丟在地上,啞然失聲:「⋯⋯這不是羊嗎?鬼怎麼會變成這樣⋯⋯」

定伯臉色古怪的端詳面前這頭羊。牠有著白色且柔軟的毛皮,深後掛著一尾肥又大的長尾巴,正一甩一甩的好不歡愉,這樣的外表,加上輕舔他手掌的動作,不是他在說,實在是很難和半刻鐘前的鬼怪相提並論,劃上等號啊。

還沒等定伯得出什麼結論來,一旁路過的中年男子饒有興趣的從旁摸著山羊鬍靠近問道:「少年郎,你這頭羊有在賣嗎?」

他一聽到中年男子的話,強壓下心中滿滿的心虛回答:「喔,喔喔、有、有在賣的。」就這麼脫手也未嘗不是件好事⋯⋯的吧?定伯拉著羊背過突如其來的買客,蹲下身後神情猶疑了半晌,內心中不斷盤旋著白袍男子說過的話,「簡單啊,唯不喜人唾⋯⋯唯不喜人唾⋯⋯不喜人唾⋯⋯」

沒多久,他還是眼一閉心一橫,在中年男子看不見的死角裡快速地往掌心吐了幾口口水,雙手並用的在羊臉上搓揉好幾下,這才鬆開手小聲對羊合掌道歉,拉著羊回身推向買家道:「您請。」

等到定伯捧著裝了一千五百文錢的袋子,滿臉還一副恍神樣,火把也忘了舉,就這麼愣愣地走在漆黑的回家路上,偶時好像還被小石子絆倒腳好幾次,卻也都沒想到要記得點火看路。

定伯實在想不明白自己究竟是不是在做夢,不然頭一回走夜路就遇到鬼是什麼道理。咦?這麼說來,說到走夜路的最初目的⋯⋯

「啊⋯⋯啊啊啊啊啊啊啊!我竟然忘記去市集是為了替娘親買布的啊!」

此時,已經離家已經近了,自然也就離市集遠了。定伯在原地猶疑了一會,認命的往回頭路走去,而這一走,明明他已經極力避開那條路,卻仍鬼打牆地走到似曾相似、某熟悉到不堪回首的老地方。

「來者何人?所為何事?」就是這句話,定伯哭喪著臉,差只差在這次聲音不是從遠遠的六棵榕樹外傳來,而是緊貼著像在耳邊呢喃那般清晰且靠近。

「吾只是不甚喜人唾,髒。」男子此時換了件青藍色外袍,搖著頭嘆道:「只可惜了吾那件白袍了,吾還挺喜歡它上頭的燙金邊花紋哩。話又說回來,絆了爾多回,竟無次發覺,真讓吾,呵,不意外呢。」

定伯瞠目慌亂地退開,不敢置性地道:「原來是你讓我回到這裡來的嗎!」絆著絆著就又繞回這鬼地方來了!

「哎,多說無益。既然親愛的定伯兄弟知曉了吾的秘密,是否亦該換子和吾言看看?嗯?」

男子又再次神不知鬼不覺地和定伯隔了半指間的距離,後者經過多番打擊之後,終於忍不住「哇」了聲抱著頭蹲了下來,一副想裝鴕鳥眼不見為淨的樣子,而前者則瞇起帶笑的狹長眉眼,把定伯當作圓的中心,不斷在定伯身邊邊飄邊打轉,催促加捉弄意味濃厚。

此景維持不久,定伯首先憋不住,用力跳起來,就像突然間暴雨過後的堤防那樣,總算是承受不了多重壓力,硬生傾倒崩毀。只見他嘴一癟眼眶子打轉著水光,沒兩下淚如豆大雨滴唏哩花啦的混著鼻涕好不狼狽:「哇哇哇哇哇哇啊啊啊啊啊啊啊!我怕鬼啦!」

「嗯。吾知曉。」這回總算老實了些,男子換了個盤腿盤胸的姿勢飄在一旁想著。

「哇哇哇哇哇哇啊啊啊啊啊啊啊!你走開啦!」只是沒飄多久又習慣性的壓在定伯背上不想走了。

「嗯?這可不行。吾甚喜歡。」這個位子,嗯,姑且就算是把吾袍子賣了一千五百文錢的補償好了。

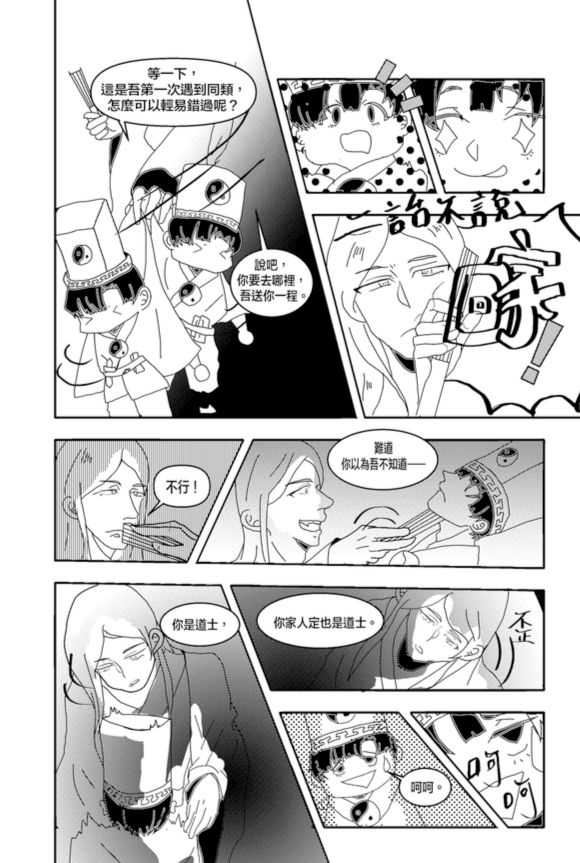

這是我第一次嘗試繪製的漫畫,設定和分鏡安排到完稿是在暑假期間花一個月左右完成的。

記得當初畫完時覺得這就是個黑歷史,還覺得畫得很痛苦未來不想再畫漫畫了(笑。

但現在想想畫漫畫其實很好玩,就是有種痛苦和快樂混雜的複雜心情吧。痛苦是每一格都等於是一張圖,一頁就要畫很多張圖(笑),且需要換各種角度畫,畫著又覺得自己畫得很劣質的厭惡感(?),快樂就是當設定好分鏡並把它確實畫完時會異常有成就感。

最後,謝謝大家的觀看m(_ _)m