與大作家的終極對談

那說出「媚俗」一詞的人怎麼說自己?

不,他什麼都沒有說。

作家的神秘感

大多數評論家研究作家傾向於他的個性、政見和私生活,而非作家的作品。昆德拉不希望說自己,是由於此的本能反應。「拒絕談論自己是將文學與形式放在注意正中心,聚焦小說本身的一種方式。」

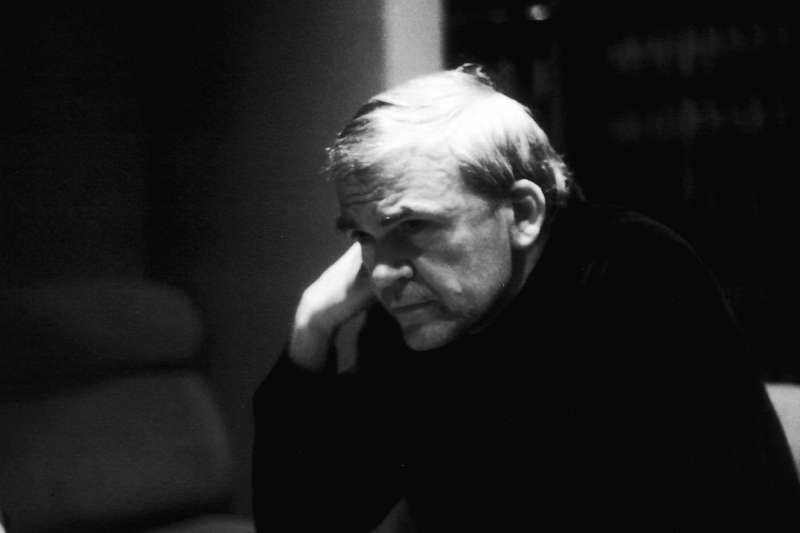

此篇文章是《巴黎評論》的一篇閱讀筆記——《生命中不能承受之輕》的作者米蘭.昆德拉的訪談。我本來不想將每篇訪談都紀錄下來,但他說了太多意識及理論,不紀錄會忘記。

「不談論,才能聚焦作品」這點想法和海明威雷同,海明威說,若一個作家對自己的風格過於自知,就會把作品談沒了。在他的訪談中即使感受到偶爾對記者的不屑,但還是分享了自己的創作理念及其背景,而昆德拉是真的沒說。

我猜測這樣的個性當然和他的出身有關,另外也因為昆德拉的採訪是在1983年的巴黎,他的作品真正成為暢銷書的那年,保持神秘感應該是必要的?這也是一種公關手法!

和馬特市的其他創作者聊天,才知道原來我一開始是有神秘感的。要是早點知道,就會好好維持一下這種形象,我一直認為寫作者不太需要揭露過多自己的底細,留下文字。一切都交給讀者定義即可。

談談博學小說

和昆德拉只能談正經事而非閒聊。

原先我看前幾個作家訪談時已經很好奇是誰有資格採訪大作家?但這次才真的是終極的對談,非常佩服能和昆德拉如此談論的人是何許人也,特地上The Paris Review的英文版網站查到是名為Christian Salmon的作家,出了一本《Storytelling》似乎也是暢銷書。(搜尋此名字後面會出現關鍵字)

是這段採訪都提及很艱難的概念,我紀錄下的東西可能也不知道在幹嘛。

昆德拉說維也納的作家穆齊爾和布洛赫是與他最接近的,他們信奉「博學小說」,採訪者(既然我們已經知道他的名字,等等就稱他為克里斯多安)就問他對博學小說的看法?

他說,那兩位作家將小說賦予極大的使命,認為其有巨大的力量,可將詩歌、幻想、哲學、警句和散文揉成一體。他舉例指出奧地利散文家阿德爾伯特.斯蒂夫特出版的《小春陽》就是一本博學小說,而尼采認為這本書是德國文學作品中前四大偉大的。充滿了地質學、生物學、動物學、手工業、繪畫藝術和建築學,但這本書卻缺乏了人類及人類的處境。

但昆德拉說布洛赫的小說不一樣,他是力求小說自己能夠發現的,使知識的每一種手段和每一種形式匯集在一起,為了解釋存在。

「解釋存在」也正是我對昆德拉小說的定義。他又說到布洛赫的小說是偉大但「所有偉大的作品都部分不完整」——因為他作品中不完整能幫助我們明白對新藝術的需求。

有極限的藝術

這是我接著讀他的採訪,對「博學小說」的定義下,自行做的註解。

「要將小說變為一個存在的博學觀照,必須掌握省略的技巧,不然會掉進深不見底的陷阱。」 我覺得有趣的是他舉的例子:

- 想像一座城堡大到一眼看不完整

- 想像一隻弦樂四重奏長達九小時

好的小說是讀完最後,還能記得開頭。如果不是,小說即失去了它的形狀,在結構上的清晰變得含糊。

我個人覺得有趣的是昆德拉一方面很注重文學的博學,他的訪談內容也大量的置入各種知識,但他也強調了要有節制的「賣弄」,他是很有資格說這些的,因為至少我在十多年前看了《生命中不能承受之輕》後也還記得主要角色,男女主角的相遇跟死亡,在布拉格和瑞士的情節———不是因為看了電影,電影中茱麗葉畢諾許的角色太粘人了,我根本沒看完!

他列出的藝術形式:

- 徹底去除非本質

- 小說的旋律配合(為了將哲學、敘事、理想譜進同一首曲子)

- 小說體的隨筆(換言之保留遐想、戲謔或反諷,而不是傳達絕對真實的信息)

這三點,我覺得他也中了納博科夫說的poshlost,這個詞怎麼這麼好用!能不能想像兩位非法語母語的人互相以法語辯論一下?

小說家表達哲學的權利

本來想寫到此,但又看到重要且有趣的一題。

克里斯多安問到:為什麼一個小說家會在他的小說中,想要剝奪自己公然、獨斷表達哲學觀的權利?

昆德拉說,他們在筆記中表達自己的看法,這些看法發展成智力練習,玩似是而非,或即興創作,並非一種哲學斷言——在這裡我覺得很多小說家可以對號入座——寫小說的哲學家,不過是用小說的形式來闡明自己觀點的偽小說家。他批評了伏爾泰和卡繆都沒意識到自己在寫小說⋯⋯(沒關係,我就把他們當哲學在讀)

然後,昆德拉提出了例外,《宿命論者雅克》是超越小說的邊界,嚴肅的哲學家變成戲謔的思想家。這部小說在法國的評價很低,是因為它是無法轉換為思想的語言,在法國重視思想而不是作品。

整篇訪談全部都是重點,並大量提及太多我不熟悉的中歐文學家、哲學家,還扯到音樂的本質、電腦作曲⋯⋯若再紀錄下來也會顯得很賣弄,所以米蘭·昆德拉的採訪就先讓他提早結束了!明天 @新性感雜誌 的文章會與此系列相關。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐