艾曉明武漢日記2: 疫城内的永别时刻

昨天下午,我在天台上寫了一下午的字,為紀念李文亮醫生。一直寫到天要黑了,也感覺很冷了才停筆。如果不做這件事,我無法釋放李醫生之死給我帶來的情感沖擊。這一周裏,連續得到了三位武漢朋友長輩去世的消息。今天早上,我們的另一位好朋友的哥哥,家裏也有親人被告重症。

滿屏驚恐,如果我接下來再看手機,一整天也不會有好日子過。而且,就在我千裏之外的母校,也有教工家人被確證隔離醫治。這個病毒,來勢兇猛。似乎沒有什麽可以防範它的長驅直入,你看,飛沫傳,眼睛傳,接觸傳,空氣傳,糞口傳——有位專家說這是指吃屎。我的天,我不知道他們怎麽解釋路口、槍口或人口,難道那是吃了馬路、吃了槍子或者吃了人?

有關人口,我也想到了有關國計民生的大事:現在提倡接觸要保持一米以上的距離,安全起見兩米為宜。而且,你自己的手不要去摸臉和口鼻……我希望數碼受孕盡快投入實驗,因為,人類美好的情愛體驗必須棄絕。否則每一個人都要像漢姆萊特那樣來一句天問。換句話說,病毒山呼海嘯,人類生無可戀。

數字開始發生問題,產生了一種特殊的算法,那就是「2029訓誡」,「2020年簽名」,不信你去看那份震驚全國老少的文書。還有,開放床位7259,已用床位7332……所以小學開學必須推遲;不然,是按人類通用的普通算法還是按新冠時期的特殊算法呢?至於新冠的死亡率無論如何都保持在2%,那就不要問我,我會和上級保持高度一致,不然我也懷疑自己吃了屎。

作為一個文科生,在這個時候覺得自己很沒用,病毒的故事支離破碎,傳染的知識乏善可陳。所以我不接外媒采訪,也沒有建議給周邊親友。因為,我是告訴你中國的病毒專家說分曉在即,藥到病除;還是告訴你英語世界的病毒學家憂心的場景?你知道權遊大片吧,病毒如夜王領軍,亡國滅種、凜冬將至。

不說魔幻了,我回到自己的經歷。

我的老父親在封城期間與世長辭,他本不應該屬於這個瘟疫故事,可是我們都無法預測死亡的時間。我願意說他半年都沒有出過自己房間,因此他不可能屬於新冠。但我並沒有醫學憑證來證明這件事,現在我和阿姨都在家自動隔離,待14天後再行出門。

事實上,我覺得老父親冥冥間選擇的永別時刻,簡直是無比的人間智慧。因為,說來令人難以置信的是,再過三天,即2月5日,武漢市將組織力量進社區,排查“四類人員”集中觀察,以便收治隔離。這對求治者或許是一件好事,但對於一位年屆九六、全部失能的高齡老人來說,我不能告訴你這將會多麽恐怖。實際上在聽到這個消息時我把我能夠在家抄起的所有傢伙都想了一遍。因為,我不可能容許任何人把我活著的父親抬出去隔離。

父親走的當夜已是10點30分。護工給老人取出了鼻胃管,我和她一起給老人擦了身體。我兒子和表弟得信都過來了,他倆給老人穿好了衣服。我不懂佛學,之前看了佛教方面有關老人臨終的一些建議,所以我們都保持了肅靜,只有念佛機不斷重複著南無阿彌托佛的誦禱。按說應該居家停靈至少三天,但當下哪有可能。我通知了弟弟委托的朋友,也請護工阿姨各自休息,我留在房間守靈。但我也沒閑著,幾個小時裏,我把所有不再使用的物品都收拾了,包括:鼻胃管、鼻飼註射器、吸痰管、吸痰器;各種放置漱洗、擦拭的盆子、杯子、棉簽、紗布、毛巾;還有大大小小的杯子、碗、瓶子、搗藥的石臼……除了這些,又有各種打開包裝而沒有吃完的藥物,從心血管方面的常用藥到這幾天來的頭孢、莫西沙星、肺寧顆粒以及護理墊等。

之所以要這樣,是因為無論我怎樣跟弟弟委托的朋友說,封城隔離,我不想要任何人過來聚集;第二天必然還是會有至親好友上門,還需要有朋友協助幫忙辦理死亡證,聯繫殯儀館……然後,就是所謂「出殯」。

這全是天亮後要發生的事情,當即也需要布置靈堂。我將早已準備好的父親裝框照片擺置好,家裏寂寞盛開的年花,也就直接移過來圍繞著靈位了。

3日上午一應親友過來,下午兩點半,靈車到。果然,任何家屬也無法隨行至殯儀館。我原想,我們親友自己為父親起靈。我們換了一個比翻身床窄一點的沙發床,以便出門。結果,自家的靈床以及裝殮的白素床品同樣不能隨行。

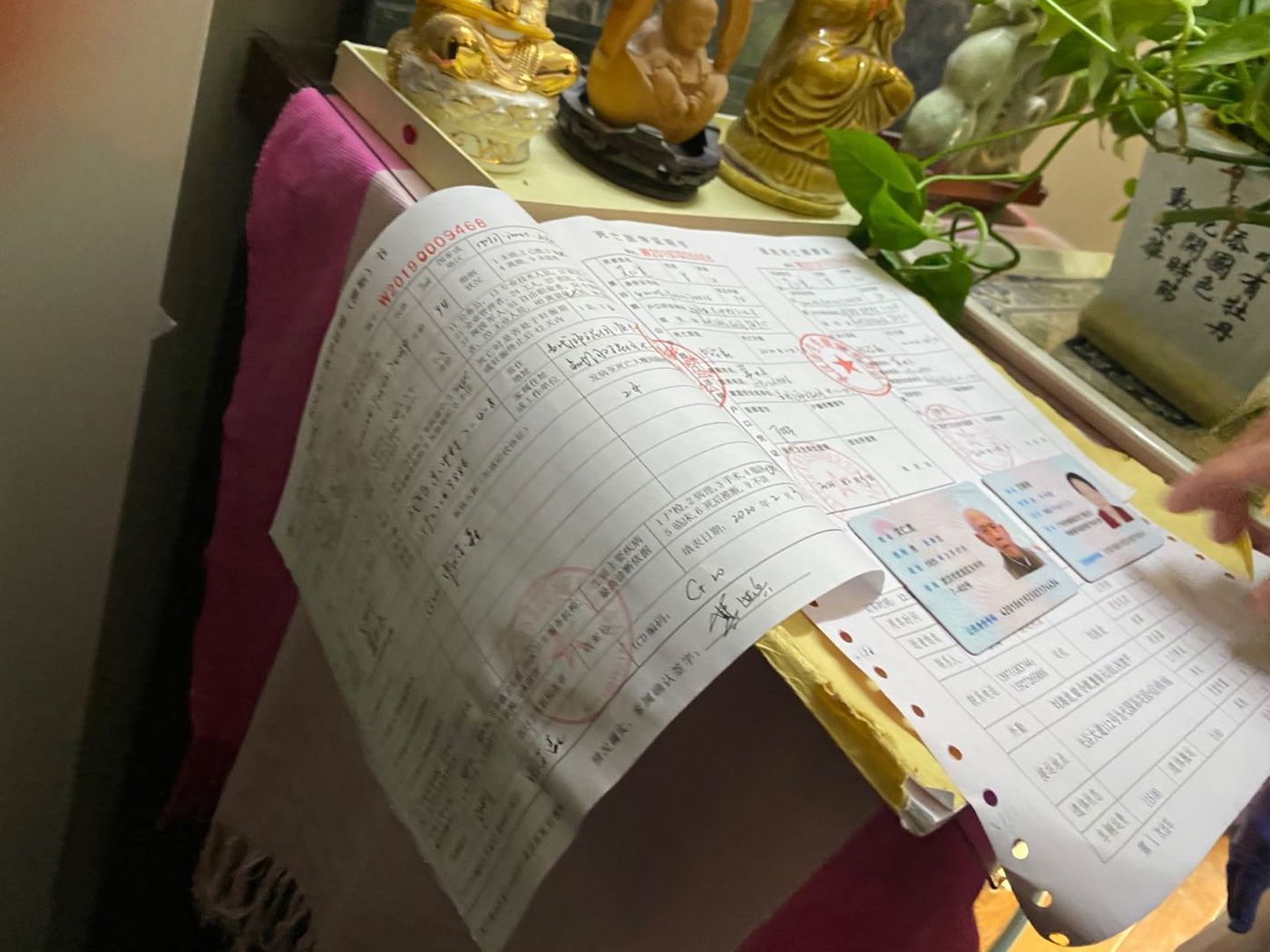

殯儀館的四位年輕人,三位穿著防護服,口罩裏露出的面容也是眉清目秀;他們用自己帶來的黃色拉鏈袋和素縞裝殮,動作也很利索。我簽署了和殯儀館的協議,腦子有點亂,印象中是按照他們的要求,機械地寫了一句「同意立即火化」。

其實那一刻幾乎也容不得我多想或者不同意。我覺得父親的靈也能理解,他生前就是一個高度自尊、不願意給別人添麻煩的人。再則,殯儀館這些天也都不容易了,我如果提他們做不到的要求,幾個小伙子也要為難。

就這樣,四位青年用他們自己帶來的裝殮袋,把父親抬出了家門,送上了車。車上沒有那種靈床,也就是一個平攤在車裏的簡單裝置。最後一刻我看得也不是太清楚,老人這樣平躺車底,總算不太顛簸了吧。正常情況下,殯儀館除了遺體接送,還會代理安葬禮儀與搭建靈堂,以供親友在預約火化那天舉行告別儀式。現在因為疫情,全都省略了。

簽協議時,那位工作人員說,家屬在家裏等電話通知,按照預約時間去領取骨灰。我明白那必須是封城結束後,甚至疫情解除後的事了。

父親的後事就這樣地從簡從快,不到一天結束。一位大家庭的高齡長者、一兒兩女三代兒孫,無數親友……想來我真是幾多唏噓!只能是頻頻安慰自己,情有所迫,別糾結,不自責。老人家學佛多年,他必定深知往生美好。死亡只是肉體老朽,而生命會去到更開懷的世界;又想到父親病苦數年,終得解脫,我們子女陪伴至此,何必掛礙。

老人走後,我家的兩位阿姨說,按照鄉俗,他的床應該豎起來。我上網查閱,這意思是死去的人無法再回到床上,以便靈魂升天。但我沒有同意,一來那個醫用護理翻身床真不是一般的重,我們幾個人是做不到的。更重要的原因是,我不忍這麽做。

我覺得父親的靈魂會回到這個房間,回來看看我們。這個房間至少應該在一段時間保持他臥室的樣子,讓他的靈魂感到心安,這樣他才能更加輕松地隨佛菩薩去天國。

2日夜深人靜時,我給遠在北美的弟和弟妹發出消息。有關父親的終局,我們早有商量和準備,只是沒想到就在此日。他們無法趕回,我因此留下了和父親臨終相關的幾個物件,作為這個特殊時期的家庭紀念:

1、體溫計,父親的體溫最後停留的度數已經看不到了;而這個讀數已經深深地銘刻在我記憶裏。我用酒精洗過泡過,外盒又噴灑數遍,包好了。

2、最後一塊手巾,父親停止呼吸後,表弟說應該用手巾把口鼻蓋上。這塊小手巾從那夜到起靈,一直和父親在一起。

我用消毒液泡了一夜,洗凈後,又用專門消毒的電熱壺煮了兩遍。

3、原來冰鎮威士忌的石頭,父親發熱降不下來,我遵醫囑,給他物理降溫,也就是冷敷。除了用毛巾,冰鎮柚子皮,還用了這些個冰鎮石頭(包在毛巾裏)。

這些石頭也消毒過,高溫煮過兩遍。沸騰的水像一種儀式,帶走不詳的信息而留下物品本來的潔質。

4、我在這個盒子裏放上了四朵乾花,這是喜愛花藝的弟妹離開家時留在盤子裏的,代表他們一家四個成員的心意。我用疫期購買醫藥口罩的袋子包裝了這些花朵。

5、我在這張明信片上寫上了給弟妹們的短信,記錄了爸爸去世的時間。

6、這張明信片上的黑嘴鷗,是弟弟近年來投身阿拉善工作支持的環保項目之一;畫面正好也是一家四口。盡管弟弟一家沒能趕回來,父親對他們全家的祝福是永遠的。

7、我把這個紀念父親的盒子放入這個米袋裏,「稻生於水,淳淳不息」,也是父親對孩子們的願望吧。在我們成長的年代,父親從未說過要我們幹什麽大事。他掛在嘴邊的不過就是:你們長大後,要自食其力。一個傳統的中國家長,就願意孩子自己能掙飯吃啊。可不是,疫情未解除,很多人為了吃飯,已經開始回城。

天知道,我們還要經歷多少,才能走出危境,重返溫飽的生活?

好在,父親歇下了他的勞作,終於不必再為這些憂愁了。

2020年2月8日補記