大家瘋日旅卻可能不知道的日旅史 | 北海道篇(三):黃遵憲到底有沒有去過北海道?

1870年代,日清兩國簽訂修好條約,揭開雙方外交關係正常化的序幕。清國初代駐日公使團,在1877年抵達東京駐節。除了擔任正副公使的何如璋、張斯桂之外,駐日外交官群體中,最受矚目者,莫過於當時任職參贊,也就是公使館書記官的黃遵憲。

黃遵憲是誰?他是晚清維新派知識人、「詩界革命」的先鋒,擁有派駐日美的外交官資歷。日清戰後,台灣成為日本帝國治下的新領土,黃氏以樂府詩格律所寫下的〈台灣行〉中,流露了自身對清帝國敗戰割台的悲憤,也對台人從激烈抵抗日本到成為順民,表露了無法認同的情緒。

近日無意間在圖書館翻閱,由中國的環球人物雜誌社所編著的《大國士:憂患中國命運的大師們》一書,所收錄的文章中,曾提及黃遵憲的日旅足跡:

在日期間,黃遵憲一人獨行,走本州,過北海道,在鎌倉的江之島,與伊豆的熱海先後停留半月……….

上文應該是根據1880年7月與10月,黃遵憲寫給與王韜兩封信,也就是〈致王韜書〉所剪裁詮釋出來的敘述。王韜是晚清著名的改革思想家,1879年曾受重野成齋與栗本鋤雲之邀,赴日訪問與遊歷數月,那年王黃二人交遊甚密,王韜離日之後,兩人亦有多封書信往返。

在7月的那封〈致王韜書〉裡,黃遵憲的原文是這樣說的:

弟近日歸自箱根……居箱根山中凡二旬……隨後尚欲遊日光,走上州,過北海,抵箱館,他日歸途,更由陸達西京,經南海諸國,訪熊本城,問鹿兒島而後返….

上面這段書信若渣翻為不精確的白話,則是:

我才剛結束箱根為期二十天的旅行,之後還想去到日光玩玩,接著再往北去群馬(上州),然後渡海去北海道(北海),抵達函館,回程則想走陸路去京都,再南下造訪九州的熊本城與鹿兒島,然後再回東京。

至於10月的〈致王韜書〉,原文則是長這樣:

弟自箱根歸後,遊興勃發,旋復僕被獨行,鎌倉江之島,豆州之熱海,皆勾留半月而後歸。歸席未暖,又於富岡觀製絲場,於甲斐觀造酒所,於王子村觀抄紙部。

從這兩封〈致王韜書〉的線索來看,黃遵憲很明顯的說到箱根旅後,自己還「想去」日光、上州(群馬)、北海道、京都與九州等地的意願,而實際上他在箱根之後的旅行目的地,則是先後去了鎌倉江之島,與伊豆熱海,各有半月之久,接著又說自己屁股還沒坐熱,又跑去富岡(即「上州」,今群馬縣)、甲斐(今山梨縣),跟東京的王子村,參觀絲廠、酒廠與製紙工廠。

總之,黃遵憲當年的旅行,最遠就是富岡與甲斐。

問題來了,那黃遵憲究竟有沒有去過北海道旅行?直接講我很委婉的結論,答案是:可能性非常低。

先從黃遵憲派駐日本的起迄時間來看,1877年12月21日,他隨使抵達東京,至1882年1月18日從橫濱啟程,赴舊金山擔任總領事職務。抵日之年,千頭萬緒,離日之年,忙款行李,頭尾的兩年,恐怕很難有甚麼日本時間,特地老遠跑去北海道。

至於中間四年整的任期,黃遵憲主要的活動大致交錯著使館公務;以東京為中心,與清、日、朝鮮知識人間,頻繁的筆談與詩文社交,以及《日本國志》的編纂作業。

朝鮮在江華條約之後的局勢發展,與琉球歸屬,是初代駐日公使團任內,清日間交涉的重中之重。尤其日本著手進行所謂「第二次琉球處分」,大動作的斬斷清琉過往的宗藩關係,並隨著1879年的廢藩置縣政策,將琉球改設為沖繩縣。黃遵憲作為駐日參贊,不消說承擔繁忙的外館公務。

自清國公使團成員駐節東京開始,就成為擁有漢字與漢學背景的日韓知識人爭相拜訪的對象,像是源輝聲、岡千仞、重野成齋、宮島誠一郎、金弘集等人,都是現已出版的筆談史料中,常出現的名字。外館公務之暇,黃遵憲與諸多擁有官民身分的東亞知識人,多有利用筆談,相互交流學問、時局、詩詞酬酢的社交活動,當然也有揪團遊賞、飲宴的場合。

筆者曾撰寫過的日旅史櫻花篇,曾提及黃遵憲與公使團成員,在墨江(隅田川)畔參與賞櫻、飲宴與詩文唱和的情景。此外,上野不忍池、小石川後樂園等名所,也是黃遵憲與日籍友人曾經造訪的景點。查閱黃遵憲年譜,1879年王韜訪日,王黃二人在5月至8月末的遊覽宴飲行程,幾無虛日。

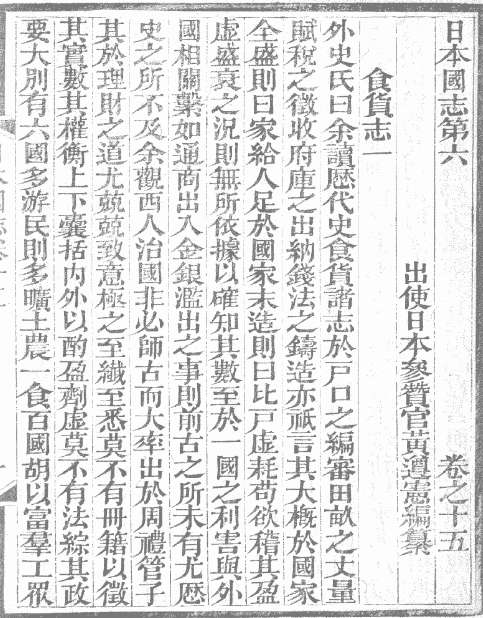

1878年,黃遵憲公餘之際,開始在日籍友人的協助下收集文獻,投入日本史的研究與編纂,《日本雜事詩》就是編纂《日本國志》的前置寫作基礎。前述黃遵憲的箱根、鎌倉、熱海之旅,與製絲、酒造等實業的考察,自然有通過旅行田調,輔助編纂《日本國志》的用意。不過,卷帙浩繁的《日本國志》,在編寫的過程中多有史料採輯、編纂作業與校訂的困難,像是黃遵憲不諳日文史料,諸多日本史的專門用語皆須有人協助漢譯與校訂,加上駐日任期與纂修的時間有限,也使他難以從事更長途的實地考察。

難以從事長途考察之旅的現實,也可以從黃遵憲寫給友人的書序與信件中,看到一些蛛絲馬跡。

例如1878年,他為書畫家生田水竹的《畿道巡迴日記》作序,盛讚其在全日本幾乎跑透透之外,也表達自己好想跟著生田衝一發,來個日本大縱走之旅,但礙於他難以「摒棄百事」,所以只能殘念。接著在1880年,他寫給漢學家岡千仞的信中,也提到使館公務「萬事勞形」,公餘要酬酢社交,寫作則排在兩件事之後,導致《日本國志》曾經有一個月都未動筆。

到了1881年中,黃遵憲已經知道自己的駐日生涯即將結束,在給王韜的另一封書信中,表示已大抵謝絕友人遊覽宴飲的邀約,與公使何如璋日夜討論《日本國志》的編纂事宜,想要在離任之前完成這項工作。四十卷《日本國志》面臨完稿壓力測試的狀態下,北海岸(?)可能都很難抽空去一趟,更別說是北海道。

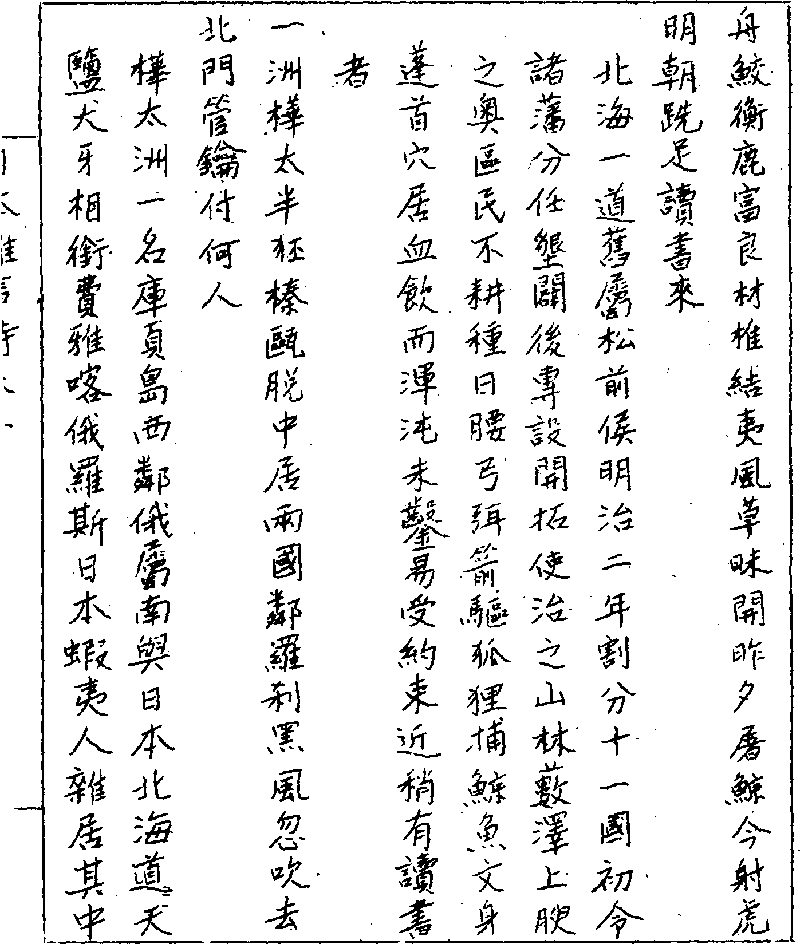

考察黃遵憲的作品,不乏有對北海道的詩文書寫。

例如收錄在《日本雜事詩》的〈蝦夷〉這首詩的注釋裡,就曾描述維新以來北海道成為日本版圖後,設開拓使治理。或是在《日本國志》的「地理志」中,提到歷代和人政權對蝦夷地的經營概況。

在黃遵憲筆下,北海道是「土壤肥沃,而產業未開。風俗鄙樸,言語衣服皆異內地」的邊陲;而渾身毛髮濃密的阿伊努人,被黃遵憲描述為與台灣生番無異的人種,蠢如豬或鹿,如今北海道成為日本領土的一部分,對阿伊努人來說有機會脫離蒙昧,走入文明,他覺得實在是太棒了!

上述的北海道認識,恐怕並非來自他黃遵憲旅行見聞,而是來自日籍友人的資訊,與撰寫《日本國志》收集的材料,所重新詮釋而來。1881年,黃遵憲曾幫甫由北海道回京的岡千仞,所寫的《北遊詩草》作序,序言中曾表示岡千仞所描寫北海道景物風土,讓他讀之彷彿有身遊其地,目擊其狀之感。岡千仞的詩作,或許提供了對黃遵憲書寫北海道的部分線索。

所以,黃遵憲曾去過北海道旅行,是個很難成立的說法。

附帶一提,在黃遵憲詩文中,對台灣人不想再努力反抗,反而成為日本帝國的順民,表示悲痛與失望;以及邊陲之地的北海道阿伊努人,將逐漸廣被日本的文明開化的認識;他也曾建議建議清政府廢朝鮮為郡縣,比照蒙藏,在朝鮮設立辦事大臣,主持其內政外交。不得不說,黃遵憲對這些清日邊陲與藩屬的觀看視角,基本上不脫「帝國凝視」的基調。

- 讚賞公民2.0訂閱贊助:https://liker.land/cathytsai/civic

- 臉書不努力的佛系粉專:「那些旅行史教我的事」

- 你也會在這裡看到我:方格子VOCUS | Medium | hkese.net

- 想合作可以來這找我:misiaa2001@gmail.com

- 歡迎使用我的分享推薦連結: MAX交易所 | Noise.cash