我如何走上傳染病與社會的研究之路(講稿)

這是春山出版十月新書《疫病與社會的十個關鍵詞》的【附錄三】

講稿原始出處為「Brew Note文化沙龍」第二十五講,二○二○年四月十日Zoom直播,主持人周保松,逐字稿由芝竹整理。本文經過編輯刪節。

最近可能有些朋友知道,因為疫情的關係我寫了些東西也接受了一些訪問,我稱這些是「知識與情緒勞動」。知識勞動大家很清楚,為什麼要說是情緒勞動?因為這裡面有非常多的爭辯,也有很多立場攻防戰,所以我覺得最近蠻累的。但是我常想,疫情當中的人更累,所以也沒什麼好抱怨的。

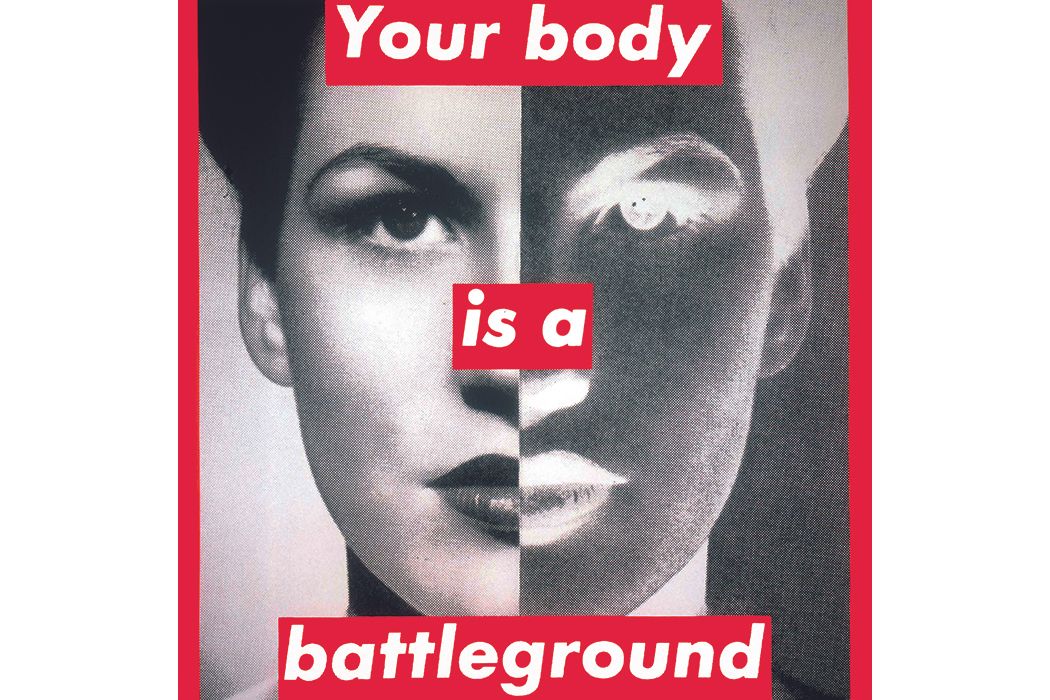

我寫的第一篇文章,有媒體把標題定為〈說給倖存者聽〉(見附錄一)。當時是一月二十九號,大年初五。寫的時候我覺得蠻沉重的,因為我一直是做傳染病相關的研究,很多問題看得蠻清楚。可是,現在回頭來看,我實在想不出來到底是要說給誰聽呢?誰會聽呢?

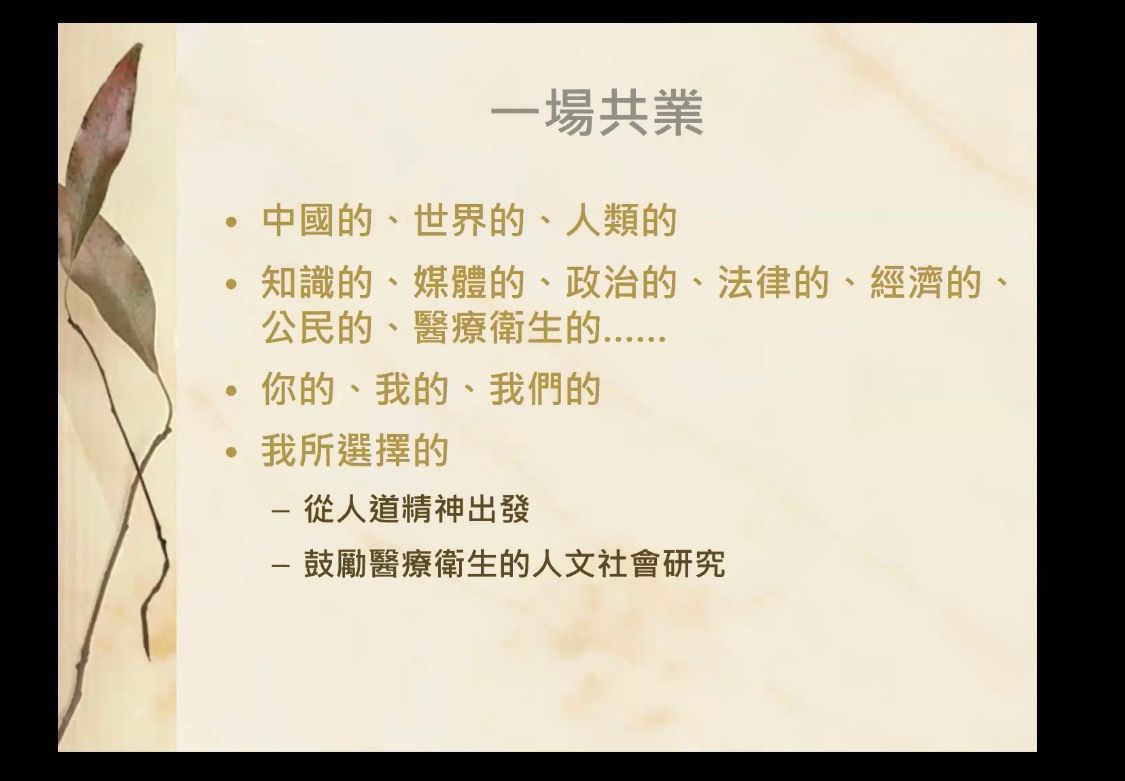

這一次的疫情大家都很有感覺,這大概是人類有史以來最大的一場疫情,我覺得這是一場共業,它不僅是中國的,也是世界的、全人類的。

那麼我個人選擇怎麼去面對這一場共業呢?我的態度是,還是可以從人道精神出發。然後,我很鼓勵年輕人去從事醫療衛生的人文社會研究。為什麼我覺得這很重要?等會我會說明。

由傳染病開啟的研究生涯

我長年以來的知識與情緒勞動,跟我最近的知識與情緒勞動一直都是相關的。我的研究有幾個重點:我看見他人的苦痛,我關注社會福祉,非常希望能為身陷歧視汙名之下的人翻案,也希望挖掘被消音的歷史。

剛剛〔周〕保松老師介紹我的研究成果,第一個就是《我的涼山兄弟》這本書。這個研究是我在二○○二年第一次接觸到,然後一直做到二○一○年英文書出版,最近的更新就是二○一三年中文書出版,大約十年左右的時間。我一去涼山,看到兩個讓我很想繼續挖掘的問題。一個就是在二○○一年的時候,中國政府和英國政府合作,第一次在四川省進行愛滋病調查,涼山彝族的總人口在當時占四川總人口不到三%,但是四川省的愛滋感染人口裡,就有將近六成來自涼山彝族。這令我非常震驚,在人口結構上非常不尋常。涼山是一個高山地區,離都市很遠,交通在當時非常不方便,一個這麼偏僻的高山地區會有這麼嚴重的愛滋病,在全世界的愛滋流行病學趨勢上來說,都是非常特殊的。

在去涼山之前,我對涼山一點都不認識,當我開始瞭解涼山彝族的歷史後,我更覺得怎麼會發生這種事?在一九五○年代之前,涼山主要的傳統彝族地區基本上是獨立的,以前漢人叫他們「獨立儸儸」,儸儸是貶稱。但是我們可以重視「獨立」這兩個字。在一九五○年之前,涼山彝族獨立而居,非常強勢,強勢到甚至可能抓漢族來當奴隸。那為什麼二○○一年這裡就變成了四川省愛滋病的主要感染區?這對我而言有太多的後臺故事,所以我花了很多時間去做研究調查,然後寫出了這本書。

另外一個研究《麻風醫生與巨變中國》是從二○○三年開始,做這個研究也是因緣際會。我在做《我的涼山兄弟》田野調查的時候,有機會去拜訪那裡的兩個麻風村,然後也認識幾位涼山的麻風醫生,就發現了一些很有趣的問題。當時,我有很多機會在學術場合跟其他學者交流,我提到涼山麻風村的情況時,許多人很訝異,他們不知道中國還有麻風病。我覺得這是很奇怪的現象,因為不論是在四川還是中國其他很多地方,有不少麻風病患,為什麼大家會不知道?

這本麻風病的書還有一個關鍵,就是巨變中國。一九五○年代中國政府第一次對全國展開一些陸續的調查,當時調查的數據不精準,大約是四十萬到五十萬的感染人口。但中國在一九八○年的時候,已經把麻風的盛行率降到了萬分之一以下,達到了世界衛生組織認為麻風病不再是公共衛生威脅的消滅標準。

我們來想一下歷史。一九五○年代中國開始大規模麻風防疫的同時,也是中國開始對外封鎖的時候,以前在中國做麻風救濟的大概都是外籍福音醫療工作者,他們基本上在一九四九年後都被驅逐出境了。這段時間的中國,人才有限,醫療衛生的發展也還沒有普及化,科技也不發達,國家也才經歷了長年的戰亂,基本上是處在一個相當貧困的狀態。就在這樣一個狀態之下,三十年間,中國完成了這樣一個公共衛生上的可觀成就,那麼多人卻都不知道,這裡面有太多的落差。就像《我的涼山兄弟》一樣,裡面有相當大的人口落差,歷史發展上的落差。

我做的這兩個研究都是傳染病。愛滋病開啟了我的研究生涯;麻風讓我看見了更為寬廣深厚的世界與歷史,因為麻風是最古老的人類疾病,我幾乎必須把人類的醫療史盡量看過。在亞洲,我走的這條路,就是醫療人類學,也是醫療史方面的研究,都是屬於冷門的跨領域。為什麼呢?有些原因我大概可以說明一下。

醫療人類學的發展歷程

平常大部分的人想到歷史的時候,應該想不到醫療史,也不會是疾病史,更不會是傳染病史。因為歷史以前流行談帝王將相,後來是國家史,然後是外交史、經濟史之類的,不太會去做到醫療史或是疾病的歷史,這也是因為要做這樣的研究,必須跨足到醫療衛生的領域。以前人文社會科學的人,也不被認為有資格去做醫療相關的歷史研究,通常都是醫療衛生領域的人寫他們自己的歷史。但是,那個寫法不太一樣。

在一九七○年代的時候,這種情況就逐漸地改變。有各式原因,像是剛開始有些不錯的書出版,其中一本有名的書叫作《瘟疫與人》(Plagues and Peoples),是美國學者威廉.麥克尼爾(William H. McNeill)寫的。這本書的寫法非常有趣,是把疾病當作理解人類歷史最重要的一個因素,不管你同不同意這樣的說法,這樣的認識在當時開了大家的眼界。現在很多人知道的另外一本書,叫作《槍炮、病菌與鋼鐵》,作者是賈德.戴蒙(Jared Diamond),這本書是到一九九七年才出版,但是更像科普,所以影響力很大。醫療史大概就是從一九七○年代開始,到八○年代逐漸蓬勃發展,而醫療人類學在美國也是差不多同時,從非常冷門、開始變成很重要的一個跨領域研究。為什麼是這樣的狀況?這要從第二次世界大戰之後講起。

二戰後,尤其在歐美世界,開始快速工業化。二戰之前,在所謂工業先進國家,主要的疾病問題大概是傳染病的問題,比如天花、梅毒諸如此類的病,這些疾病在二戰期間或之後陸續被根除了,或者是達到消滅標準,所以在西方,這些傳染病大概都已式微。二戰之後,很多美國學者跑到海外去做研究,因為那時美國跟西方國家重視前殖民地新興發展國家的國際發展工作,所以人類學者會去到這些地方做研究,也會跟流行病學者合作,瞭解這些新興國家的傳染病問題。

也就是在這樣的情況下,在一九七○、八○年代,醫療人類學就隨著學科的認識,和這個世界的擴展、全球化,逐漸在歐美世界變成很重要的跨領域研究。但是,在亞洲,還是相對比較冷門,到今天都是。不過,這個領域已經陸續發展起來,尤其從二○○三年的SARS之後,再到今年的COVID-19,應該慢慢會成為比較正常發展的、不再冷門的研究領域。

從人道精神出發的理解和書寫方法

從人道精神出發的理解和書寫方法,這裡面需要的特質,我希望年輕的朋友,尤其是還在讀書的朋友,能夠記得這些原則。

第一,書寫要避免教條框架和黑洞似的思考。什麼叫作教條框架?如果我們把教條框架當成是理念,像很多人常說「這就是全球化的問題」、「這就是資本主義的問題」、「這就是新自由主義的問題」、「這就是社會主義的問題」,好像把問題丟到非常龐大的教條框架黑洞裡去,問題就自然解決了。但其實,我們都知道並沒有解決。而且,把問題丟到一個教條主義的黑洞裡就可以解釋的話,那所有的地方經驗都會變得不重要了,都不會有任何差異。所以,若是真的希望發揮人道精神的書寫和方法,就要避免這樣的思考模式。

第二,格局落地、拓廣、推深。意思是必須由下而上,但也要拉開理解的地平線。什麼是拓寬、推深、理解的地平線呢?就像是很多人以為,做醫療方面的研究就做醫療、疾病有關的瞭解就好了,其他的面向都不需要。並不是這樣子的。我們如果要瞭解人是什麼樣子,一個「生病的人」,就是一個「人」,他是活在文化當中、活在社會當中、活在國家當中、也是活在全球當中,即使是一個疾病,它都可能在不同的層次上展現意義。你得拉開這個脈絡,把時間點拉開,要有歷史感,你才可能真的去理解這個人、這個病是怎樣在一個文化當中、社會當中、國家當中、全球當中,出現了一些變化。

第三個是人道精神。人道精神不只是講理論,要怎樣落實人道精神,最重要的是要關注具體的個人、生命,而這個具體的個人生命一定是跟具體的社會福祉有關。所以並不是說,你寫了一個人的可憐故事、一個悲苦的故事,那個意義就會自然出現。不是的。必須把這個人的故事放在社會福祉的脈絡裡,就像剛才說的更廣泛的脈絡當中,才能真正理解人的悲苦之所以成為悲苦,或者福祉之所以成為福祉,究竟是怎樣建立的。

這就與第四點「巨觀和微觀必須兼具、相連」有關。「兼具」可能好懂,「相連」是什麼意思?相連是這關係要能連得起來。很多人在寫東西的時候,會寫微觀也會寫巨觀,但是連不起來,當連不起來的時候,可能就會出現「教條框架、黑洞式思考」。如果你希望寫出微觀和巨觀能夠相連兼具的觀點,就要避免教條框架。

最後、最重要的一個原則,叫作「倫理中心的研究和書寫」。

醫療衛生相關的研究是以人的生命福祉做為研究主題,所以在倫理的思考上,應該會比其他的研究領域更為敏感,也必須更為謹慎。那什麼叫作「倫理中心」的研究書寫呢?舉一些例子,比如說,有些人在做研究的時候,會覺得我就是想做這個研究,或者說是老師叫我做這個研究,或是我剛好碰到這個研究。不管這個研究的題目是什麼,我想問:「為什麼你想要做的研究,這個社會要支持你?」或者是問:「你想要研究的對象,為什麼要配合你、協助你完成你的研究?」

我常碰到一些研究生,不管是臺灣、中國或是香港的,想要做研究,報導人卻不接受訪問,就問我:「要怎樣才能讓他們接受採訪?」我的第一個回應是:「為什麼你會認為別人一定要配合你的研究?」這是一個很重要的觀點─別人沒有義務來協助我們完成研究。如果我們希望做這個研究,是我們必須要付出、要說服人、要讓人相信、要讓人願意來配合我,讓我完成我的研究,這是一個很重要的倫理思考。並不是說我要做研究我就是最大,好像就有權力要進入別人的世界。

還有一個很重要的思考。我們想做研究,然後別人也接納了我們進入他們的世界,可是我們做了研究卻沒有書寫。沒有書寫是代表什麼意義?就是,我們沒有讓這個研究變成一個公開的公共性資產。那就出現了一個問題─我們是以研究之名去進入別人的世界,這是獲取知道別人生命史的一個特殊權力。可是,我們卻沒有盡研究之名的義務把它寫出來。

所以,你真的要去做一個研究,尤其是做一個攸關人的生命福祉的研究時,就要有一個很重要的心理準備:你要盡可能完成這個研究,而且要讓這個研究有公開發表的機會,這個是別人協助我們做研究的重要基礎。別人願意分享他的故事,是因為他希望這個故事能夠被這個世界知道,你所關心的這個主題也是他認同的。所以,我覺得「倫理中心的研究和書寫」,是最根本的、最重要的思考。

歧路的軌跡

有一位記者曾經在訪問稿中,說我「涉足了別人避之唯恐不及的研究領域」。所以,我想跟大家分享一下我的研究歷程─我是怎樣走上這條大家避之唯恐不及的「歧路」的呢?

大概有一個簡單的軌跡。我在念博士之前,我的碩士論文和我所有的研究經歷都跟醫療沒有關係。我年輕時就很喜歡讀理論,第一本帶給我強烈震撼的理論書,其實是馬克思的書,讓我在年輕時就注意到了社會不平等。還有文化差異等現象,我也都是先從書裡念到的,然後才有一些生活經歷,讓我從日常中去經驗性地認識這個社會和世界,將理論和觀察結合。

我曾經做過記者,待過兩個媒體,一個是《明報》,還有Taipei Times(《台北時報》)。我是《明報》的駐臺記者,駐臺記者要寫什麼樣的新聞呢?相當於國家大事層級的新聞,還有屬於地方特色的新聞,既要抓住地方特色,也要抓到國家層級的比較巨觀特色。在《明報》當記者對我的眼光的訓練非常關鍵。而Taipei Times雖然是一個臺灣本地的報紙,但是一份英文報,主要讀者基本上是外籍人士或是外國人,所以它所扮演的角色跟《明報》有點像,抓國家大事跟地方特色。這兩個媒體經驗幫助我很快掌握了巨觀跟微觀的兩種視角。

我另外一個自我實踐的訓練,就是到柬埔寨。《明報》是一個香港媒體,所以待遇蠻好,我把明報的工作辭掉去柬埔寨,前三個月試用期的月薪,只有我在《明報》工作收入的五分之一。年輕時我覺得賺錢不是重點,而是有人願意給我機會去體會、見識世界,那才是最珍貴的事情。在柬埔寨,我做NGO的國際發展工作。在那裡,我覺得是我生命中首次大尺度的時空跨度,在文化差異上的跨度極大。因為柬埔寨整個社會發展的進程跟當時的臺灣以及其他地方的差距極大,也是在那裡我決定繼續念博士班。

柬埔寨的歷史可能有些朋友知道,它是在一九九○年代初從赤柬的手中變成了今天的柬埔寨(也稱不上是民主化)。一九九三年聯合國維和部隊進入柬埔寨,在這之前,柬埔寨的愛滋病感染人數非常少,最多是兩位數。可是在我去柬埔寨的一九九八年,柬埔寨愛滋病的增長率已經是當時的亞洲之最,我們不能說統計數字絕對正確,像是當時的中國和印度有些數字也是很不清楚的,但柬埔寨在亞洲就是數一數二嚴重的地方。我在當《明報》駐臺記者的時候,就已經開始非常關注愛滋病的問題。愛滋病在臺灣,剛開始時主要是男同志之間的問題,我當時最好的朋友之一就是一位男同志,因為他的關係我接觸到了罹患愛滋的男性朋友。當時臺灣的愛滋問題對我來講很大,但當我到了柬埔寨,發現這個愛滋問題更大了,是一個國際關係的疾病。我當時的知識跟分析能力沒有辦法讓我去解釋愛滋究竟是怎麼一回事,所以我就決定繼續讀書。

在千禧年,二○○○年,愛滋病基本上就是人類進入二十一世紀的全球衛生標誌性疾病。二○○○年時,美國總統柯林頓公開說愛滋病是美國國家安全的問題,這是歷史上首次有總統說一個疾病是國家安全的問題。現在可能我們不覺得這很稀奇,尤其COVID-19,幾乎每個國家都認為這是國家安全的問題。但愛滋病是歷史上首次有一個總統這樣宣示。

二○○○年時,在南非也出現了很重要的歷史事件。愛滋病有專利藥和學名藥,當時的南非總統在南非組織的國際愛滋大會上公開說愛滋病不是病毒引起的,引發軒然大波。他的說法顯示了他的兩個傾向,第一個是,他當時傾向非主流的療法,他曾經被指控說不允許當時南非的醫療機構使用雞尾酒療法來治療當地的愛滋病人,這是非常為世界詬病的。但他這樣說,其實還有一個重點,他想強調,非洲愛滋病的問題是貧窮的問題。還有,他也覺得,非洲的愛滋病之所以這麼嚴重,跟非洲的殖民處境有很大的關係。當時,全世界的人都在罵這位總統,我也覺得他值得罵,因為他阻止了正式的療法。但是,他所講的話,其實也有值得我們反省之處。

二○○一年,南非又發生另外一件重要的事。二○○○至二○○一年的轉折中,因為當時南非是用學名藥,後來國際的三十九個大藥廠在南非打官司,要控告這個學名藥的使用,因為學名藥侵害了他們的專利權。這個官司吵了至少三年,全世界輿論譁然,以無國界醫師組織為首的好幾百個國際組織跟專家人士,一直呼籲這三十九個大藥廠放棄官司。因為官司打下去,大公司贏的話,就是全世界許多貧困感染者的命輸了。最終在二○○一年四月,這三十九個大藥廠在南非撤銷了這個案子,那是當時非常重大的新聞。

二○○○年,《紐約時報》第一次公開報導了河南愛滋病的問題。河南愛滋病跟全世界的感染途徑都不一樣,是因為在河南不安全的賣血所造成的問題。二○○一年的時候,就像前面說的,涼山爆發了愛滋問題。

愛滋病在千禧年的時候,在世界各地,基於不同的原因,都造成了很大的新聞。

對我來講,理解愛滋病是我認識這個世界、認識二十一世紀一個很關鍵的疾病。我投入這個研究的時候我就決定,愛滋病的問題太龐大了,需要瞭解的面向太多,我決定給自己十年的時間,來瞭解愛滋與這個世界的關係。我願意給自己十年的時間,也願意接受跨學科的訓練。我本來的研究是人類學,基本上是一般的文化人類學,但是如果我要做醫療衛生的研究,只有一般人類學的知識的話,可能會出現很多知識上的盲點,所以,我就去美國哥倫比亞大學讀了一個整合性的博士學程,就是人類學跟公共衛生結合的學程。就是在這樣的情況下,我做出了《我的涼山兄弟》。

這大概就是我的研究歷程。如果用一個很好笑的方程式跟大家講,就是從一年、到一個月、到一天、到大半輩子。

我覺得人生真的是算不準。我在寫碩士論文的時候,是從後殖民的觀點來分析臺灣原住民的文化運動,用了一年的時間來完成論文,寫完之後覺得好累啊,做一個研究要做一年、放在心裡放一年,很吃力。畢業後,我先到一個月刊新聞雜誌工作,那時我覺得好輕鬆,從一年到我只要做一個月就好,很高興。後來,我從這個雜誌換到《明報》駐臺記者的工作,那是日報型的工作,我覺得更輕鬆了,從一年到只要一天就完成了。可是,後來我發現,對我來說這也出現了一些認識上的問題:如果工作只有一天的話,有很多一天無法解決的問題,甚至於一個月、一年都無法解決的問題,我都沒有辦法再回頭檢討它們。因為跑新聞就是這樣子,像跑馬燈一樣,很少回頭。所以,有時我覺得很空虛,很多事情我還想要深入瞭解,但是把報導寫完後就必須離開,這種感覺不太好。

所以,後來有機會去柬埔寨時,我就決定要去了,我想要動手做,不想再透過一個距離去看這個社會,我想要跟它很貼近。結果,在柬埔寨做了快兩年的工作之後,我又想念書了。等到去念書,投入到愛滋跟後來的研究,那就是大半輩子的事情。所以,我曾經覺得一年好累,到了現在大半輩子,我都沒有辦法再說累了。

再回頭看自己的軌跡發展,覺得蠻有趣的,這也是我們在尋找自己的熱情、尋找生涯的過程中,一種常見的情況吧。但是,我很確定的一件事是,如果沒有柬埔寨的經驗,我不可能完成涼山的研究;沒有涼山的研究,我也不可能完成麻風醫生的研究。所有的認識,包含我自己的韌性,都是一步一步建立在這些基礎之上才完成的。所以,我沒有辦法帶著年輕學生去做跟我一樣的研究,因為如果他們還沒有準備好,就要被放到需要面臨很多挑戰的狀態之下,可能受傷的風險不小。我覺得生命需要累積,但是當你累積到一定程度之後,可以去做更大的嘗試。

非主流的風景之美

你問我說,做跨領域的研究,跨越了這麼多的界線,這個非主流的風景好不好?我沒有辦法直接回答這到底好或不好。有一首詩很多朋友尤其年輕朋友都喜歡,我年輕的時候也非常喜歡這首詩,就是佛洛斯特(Robert Frost)寫的:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

我曾經跟一個美國的好朋友聊天,我們都很喜歡這首詩,但是他看到和在意的是前面的兩句,「I shall be telling this with a sigh/Somewhere ages and ages hence」─他嘆的這口氣是什麼意思?我先跟大家講別的,讓大家自己判斷他嘆的這口氣是什麼。

我常跟同學說,不要專挑安全輕鬆的題目來做研究,才能體驗、學到更多,拓展生命視野的地平線。如果等到青壯年時才想要做重要的研究、尋求意義,可能已經來不及,因為少了挑戰自己和這個世界的必要眼光與力氣。年輕真的很重要,有些問題年輕時才會問,才有能力追問,才有股力氣不放棄的直面問,老了就有答案了,哪怕是模糊不滿意的答案,不會再問了。基本不會再問了。所以你說,他嘆的這口氣是什麼意思呢?你可以說這是一種遺憾,也可能說這是後悔,我的詮釋是,這是一個生命體悟。

如果大家喜歡和欣賞我寫的兩本書,如果大家覺得我在這書裡完成了一些基本的人道精神的追求,如果這也是你希望達成的目標的話,那我們看這首詩的時候,也許重點就不用放在前面了,是否嘆氣也就不是關鍵。重要的是可以提醒大家,如果你要讓微觀和巨觀都能夠兼具,要產生這樣的眼光跟實作,是需要鍛鍊的,鍛鍊必須從年輕的時候就開始做,到了青壯時期後才開始做,有點困難,因為年輕的時候彈性比較大。

我講了這麼多,我沒有跟大家說我曾經吃過的苦,但我想大家也看得出來做這些研究都是挺累的,可能大家會問我到底有沒有收穫呢?我在今年一月二十九日寫的〈說給倖存者聽〉,問了一個問題:

一個無法積累朝向幸福所需的歷史感的社會,如何能記取前車之鑑以造福後人?

我提的問題,現在我的回答是,所以我們不能停止關注、研究、發言、書寫。我們必須繼續去做我們認為是重要的研究,必須繼續去說我們認為是重要的話,必須繼續去寫我們認為是重要的作品。

具體的工作做起來非常辛苦,但是我覺得有收穫,而且非常大,難以一言敝之,我這裡藉著漢娜.鄂蘭對雅斯培的頌讚,以為座右銘,與大家共勉之:

對他而言,責任並非負擔,也無關乎道德的驅動力,那是一種在彰顯現實、釐清混沌、照亮黑暗時,自然流露的內在喜悅。

就是這樣。做這些事情的時候感受到的內在喜悅,是無價的收穫。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!