文化|被《游牧之地》放逐于外的工人阶级

文|淋署

4月26日早上,关于奥斯卡颁奖礼的消息在中国大陆遭到各种审查和封杀。其原因是小粉红们挖掘出《游牧之地》的导演曾在2013年接受采访时说:“自己来自中国,那是一个谎言遍布的地方。”于是,赵被定性为“辱华导演”,《游牧之地》原定的4月23日在大陆上映也随之被撤档取消。奥斯卡当天,不仅中央电视台一早宣布取消了对颁奖礼的实况转播,而且与电影相关的一众关键词也在微博、豆瓣等平台上被屏蔽、无法搜索。为避开审查,自媒体和网友们发明了种种词汇指代电影,包括但不限于:浪迹天地、游牧人生(影片的港台译名)、无1之地、有靠之天、不能依靠的地方……而因为赵婷在最佳导演奖获奖感言中引用了《三字经》中的“人之初,性本善”,网友们也指代其为“赵本善”。当然,还有更加讽刺的叫法:“那部电影”、“那个女人/那个导演”。审查制度和狭隘民族主义所共同引发的互联网上这一场不得已而为之的荒谬游戏,恰恰在某种意义上印证了赵所言:“那是一个谎言遍布的地方”。

关于奥斯卡的讨论,彰显了在中美冲突的时代,我们言说、思想、批判乃至运动的典型困境。奥斯卡奖无非是两大帝国之间撕逼连续剧的又一段小小插曲,而每一次,公共舆论都不可避免地陷入一种非此即彼的境地:比如,你是支持还是反对NBA、H&M?当然,这绝非是一种对等的二元对立,国家主义的声音在今天远比其反对声音更加强势。但正是因为这样,进步阵营的讨论就会继续困在反国家主义认同上,其它层面的、或许十分必要的讨论就很难正常展开。“当两个帝国都从骨子里溃败的时候,要找的不是一串二元回答,也不是一个让双方握手言和的中点,而是另一个维度。而寻找这个维度,也许并不如大部分人想像得那么遥不可及”。

《游牧之地》的美国中心主义:公路上的国族与种族

在反国家主义的阵营内部,这样的说法是比较典型的:作为一个中国人/亚裔,导演去美国拍了一部批判美国、涉及美国阴暗面的电影,而美国人颁给她大奖,中国却把她封杀了。比如梁文道说:“假设今天有一个美国土生土长的导演来到了中国,像赵这样潜入某个社会角落,做了大量调查,比如拍中国下岗的民工、春运、快递员工的处境,然后以剧情片的形式呈现出来。我们会如何看待,对此,我很好奇。”这些说法当然有助于戳破狭隘民族主义的虚伪,却无助于反思这些问题:作为奥斯卡最佳影片,《游牧之地》是否一部批判美国的电影?是否较为准确地呈现了工人阶级处境?遗憾的是,笔者认为对《游牧之地》的分析将对这两个问题均给出否定的答案。

《游牧之地》的剧情简介如下:2011年,由于金融危机的影响,美国石膏公司关闭了其位于内华达州恩派尔(Empire)镇的工厂。小镇房价大幅贬值,居民失去工作,同时女主人公弗恩(Fern)的丈夫也突然去世。弗恩背井离乡,住在厢式货车之中,四处流浪打零工(包括亚马逊仓库工人、国家公园营地管理员、快餐店杂工等),并沿路结识了许多像她一样的“游牧者”(nomads)。

影片的一大看点是弗恩在美国西部“游牧”时沿途所见的壮丽风光。正如弗恩在国家公园打工期间外国游客对她所说:“你是来自美利坚的幸运儿,你可以去到任何地方”。事实上,弗恩之所以能开着改装货车在各地流浪、打工、游玩,不仅是由于美国丰富的、受到较好保护的自然景观,更得益于其发达的公路系统。许多人已经指出,《游牧之地》是“公路片”的变种,这是一个极具美国本土性的电影类型。而美国的公路系统与公路文化,紧密联系着轿车文明、石油文明等一系列美式生活方式。

加拿大马克思主义传播学者达拉斯·斯迈思(Dallas Smythe)曾指出:“如果引进私人汽车,那么必然有大量的社会剩余从公共消费领域被转移至投资生产私人汽车、扩建高速公路系统、规划石油制品、加油站、轮胎及其他汽车配件行的分布系统、修建停车场和车库。不仅如此,这些建设不是资本投资的终点,一旦私人汽车工业建立起来,它会催生其他行业的需求——露营拖车、小船拖车、船舷马达、小船等用于私人休闲,更不用提帐篷和露营设备。因此私人汽车普及的直接经济结果是把巨量的社会生产性资源从其他公共领域(如教育、医疗)转移到满足个人对于私人汽车的欲望。在政治上,私人汽车会将人们培养成为自私、有攻击性、享乐主义的个体。”

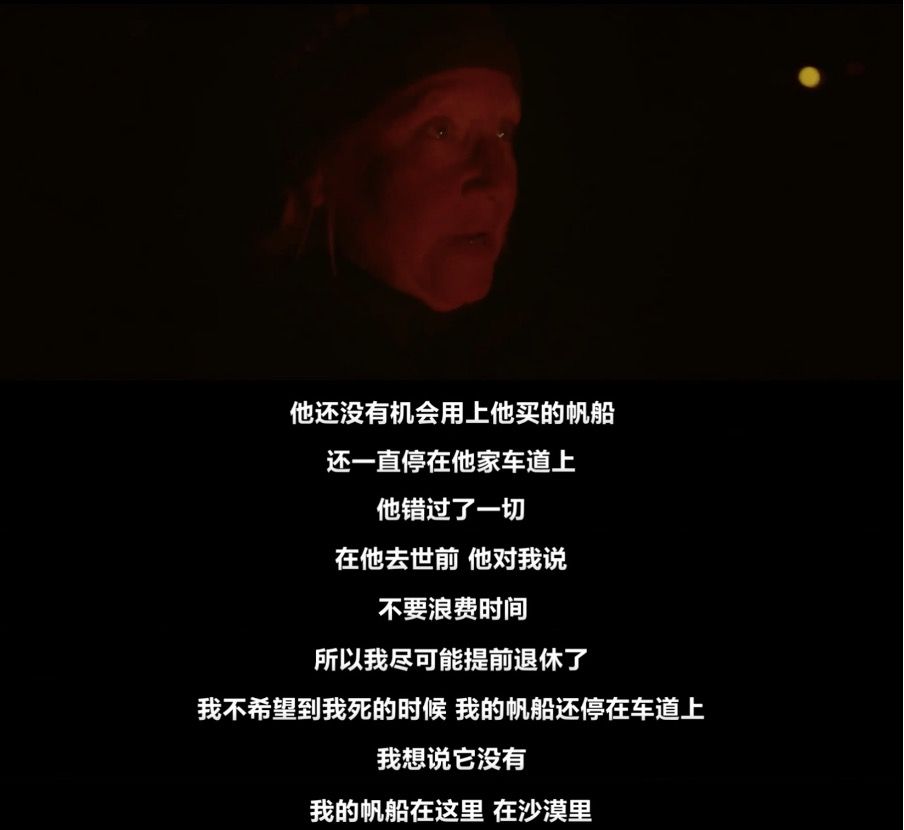

《游牧之地》中,构成弗恩和“游牧者”们自由浪漫世界的“基础设施”正是这些公路、汽车、露营设备、私人小船。影片开头不久,弗恩遇到的一位“游牧者”讲述了她踏上路途的原因:她的朋友比尔辛勤工作几十年,结果还没退休便染上了重病,去世前从没有用上过自己购买的私人帆船。于是,她尽早退休了,因为不希望自己死的时候帆船还停在车道上。她以一句颇具诗意的话结尾:“我想说,我的帆船没有闲置。它就在这里,在这片沙漠里。”这段叙述看似批判了资本主义对工作的异化,但仔细想想,它实则用“私人帆船”这一核心意象表述出消费主义的享乐逻辑。享乐要趁早呀!

公路文化与轿车文明在历史上促成了美国一部分工人的中产阶级化,这就是二战之后的福利国家制度和福特主义(Fordism)。《游牧之地》中弗恩的爱车正是福特公司的产品。福特主义象征着资本与劳工之间的妥协,其原则是“资本家付给工人高于一般生活开销的工薪,以便让他们有能力来买他们自己制造的产品”——福特汽车工人用两个月的工资就可以买下一台廉价的福特T型车,然后享有与中产阶级别无二致的休闲生活。《游牧之地》中充斥着对福利国家黄金时代、福特主义工厂的缅怀情绪,主人公弗恩无法忘却她和丈夫曾经在工业小镇恩派尔(Empire)拥有过的幸福生活。然而,Empire这个名字——直译为“帝国”——恰恰泄露了美国中产化工人得以存在的前提:对第三世界的剥削、对石油能源的极端耗费。毕竟,并不是地球上每个地方的工人都有条件上演一出“在路上”。

当然,也不是所有美国工人都能享受美式公路生活。在大多数情况下,你需要那个最具美国性(Americaness)的肤色:白色。在这里,国族与种族交织在了一起。播客《小声喧哗》评论影片时指出,很难想象一个黑人工人或南美移民工人像弗恩这样上路流浪。对他们而言,公路并不安全,随时可能碰到警察、边境巡逻人员。公众号“结绳志”翻译的文章《人行道上的恐怖与漫游者的物流鬼影》中,犀利地批判了“都市漫游者”这一形象的种族内涵:“浪漫流浪的光环,以及对行动自由的乌托邦式承诺,都过于依赖对具身特殊性(embodied particularities)的抹杀。他没有性别,没有种族,更不用问他是不是移民…漫游者是那种‘认为自己是白人的人’。而且他认为自己拥有走在路上的权利。”

《游牧之地》中的游牧者具有与“都市漫游者”十分相似的种族内涵——影片为了树立游牧者们正面的形象,强调了游牧生活方式的“美国性”。在一次家庭聚餐中,当弗恩的生活方式遭到从事金融业的亲戚质疑时,弗恩的妹妹为她辩护道:“我觉得游牧民和过去的西部开拓者很像。弗恩继承了美国传统,我觉得这很棒”。对“西部开拓者”的指涉道出了《游牧之地》的另一个类型来源:西部片。的确,弗恩在某些方面很像经典西部片里那些孤独的、自我放逐的白人牛仔形象。但我们也不应忘记,白人牛仔在西部片中的主要叙事功能是保护白人小镇居民,抵挡“野蛮印第安人”的攻击。

关于“公路-汽车”这一问题,影片的摄影师、导演的伴侣Joshua James Richards在一次访谈中表示:“认为这部电影大力批判了亚马逊公司的观点是很奇怪的。我们只是展示了弗恩在那里工作。我们也展示了弗恩的福特汽车,但我并不认为我们在大力批判福特公司。显然,您要是想的话,可以在任何地方找到政治(Obviously, you can find politics in anything)”。这段“去政治化”的发言极具症候性。他对亚马逊公司和福特公司的对比透露出这样的信息:如果影片对于零工经济和阶级问题(亚马逊公司)的态度是模棱两可、遮遮掩掩——这一点我会在下面详细分析——那么美国中心主义的问题(福特公司)更是在文本的潜意识之中、地表之下。换言之,这个问题在电影中从未成为问题。

在此,让我们回到中国网友的讽刺段子:“Oscar在简体中文网络不见明显痕迹,恰恰说明了China拒绝参与以美国为中心构建的国际秩序、对抗西方中心的‘世界’构建的坚定决心!”这段话的讽刺性恰恰在于,小粉红们捕风捉影式的政治猎巫、官方对奥斯卡和导演的大肆封杀,其实缺乏任何真正的政治性。难道中国国家主义者会对美国的帝国主义和种族政治作出真正的分析和批判吗?他们不愿这么做,因为任何对另一个帝国的严肃批判最终都可能回到帝国自身。

当我们谈论“工人阶级主体性”的时候,我们在谈论什么

很多赞赏《游牧之地》的评论认为,这部电影的可贵之处是没有“居高临下地”描写“游牧者”工人们多么多么悲惨、为他们喊冤,而是用“平视的角度”表现他们的乐观、尊严,从而彰显了工人阶级的“主体性”。甚至,某些评论暗示《游牧之地》跟工人阶级压根就没什么关系,例如“超越阶级的诗意”、“《游牧之地》显然更接近凯鲁亚克(Jack Kerouac)那鼓吹自由的《在路上》,而不是斯坦贝克那部批判资本主义导致大萧条的《愤怒的葡萄》”。显然,这些评论认为把《游牧之地》和阶级叙事撇清关系,就等于提升了它的艺术水准。

按照这样的观点,影片的原著——《游牧之地:在21世纪的美国生存》(Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century,2017年出版),便是彻底否认了他们所谓的“工人阶级主体性”。当记者杰西卡·布鲁德(Jessica Brauder)开始为这本书收集材料时,金融危机的后果——法院拍卖房屋、投资凭空蒸发——正迫使许多年长之人踏上路途。在美国各地,她都遇到了这样的老人:他们为了省下微薄的社保救济金而居住在车上,为了生存而只能从事艰辛的体力劳动。

当时64岁的琳达·梅(Linday May)正是其中一员。作为“露营部队”(Camperforce,亚马逊专门面向居车退休人士的项目)的季节性工人,她在亚马逊仓库上班时经历过严重的晕眩并被送进了急诊室。因为亚马逊坚持其仓库必须保持全封闭以避免货物丢失,导致仓库内温度过高,许多老年工人都因中暑而晕眩。琳达·梅还因为使用扫描枪而患上了重复性劳损(repetitive motion injury)。另一个“露营部队”的工人,71岁的Chuck Stout, 被亚马逊仓库传送带上飞脱的箱子撞倒,头砰的一声撞在地上。过了一会儿,公司内部的医务人员把他弄了起来,宣称他没有脑震荡,然后让他回去继续工作。

在亚马逊之外,这些“游牧者”也频频遭遇工伤。在加州做露营管理员时,琳达·梅为了从熊的手中抢回垃圾桶而折断了一根肋骨。72岁的斯旺基(Charlene Swankie)在落基山脉做露营管理员时断了三根肋骨。68岁的Steve Booher在给一间游乐园打工时从装卸平台上摔下,跌落在传送带上,头骨被顷刻粉碎。他死了。

原著作者杰西卡·布鲁德这样形容“游牧者”们:“即插即用(plug-and-play)的劳动力,为那些需要季节性用工的雇主提供了无比的方便。他们停留的时间太短,不够组建工会。他们的工作太辛苦,许多人下班之后甚至连参与社交的力气也没有了。”正如一位77岁的工人告诉她的:“老板们爱死了退休老人,因为我们可靠。我们招之即来、埋头干活,跟奴工没什么两样”。只要读一读杰西卡·布鲁德的书,我们就明白这些“工伤意外”其实是这个剥削最脆弱者的经济体系的必然结果[1]。

但是,所有这些都在电影里不见踪影。当然,导演确实让书中的访谈对象琳达·梅和斯旺基出演了她们自己。在赵之前的电影中,“原真性(authenticity)”就是一个核心的概念:她改编现实生活中的故事,并大量选用非专业演员。然而《游牧之地》中却绝口不提琳达·梅和斯旺基的劳动环境、工伤事故,而是为她们编造了一些浪漫感伤的故事,赚取中产观众廉价的眼泪和共鸣。例如现实生活中十分健康的斯旺基被凭空安排了“绝症梗”:她患上绝症,不愿留在医院等死,于是决定开车游遍祖国的大好河山。事实上,尽管片尾字幕声称这部电影献给那些“不得不上路的人”,但是片中弗恩遇到的“游牧者”们上路的原因几乎都不是现实经济动机,而是情感/家庭动机:父子隔阂缺乏沟通(男主角戴夫)、儿子自杀带来的创痛、父母和祖父母全部患病离世带来的创痛……你能想象的好莱坞家庭情节剧在此应有尽有。

当然,最不符合“不得不上路的人”这一描述的,就是影片虚构出来的主人公弗恩。不仅她的情感动机——丈夫去世——反复被渲染和强调,而且观众在电影的后半段得知:她出身于一个优渥的中产阶级家庭,并且这个家庭随时准备着欢迎她回来(男主角戴夫也是如此:一旦他决定跟儿子好好沟通,就回去儿子美丽整洁的房子里生活了)。是她拒绝了这些选择,主动成为了一位当代嬉皮士。观众至此恍然大悟:怪不得人家能动不动就背上一段莎士比亚!也正是莎士比亚等等文化资本,赋予了弗恩这一人物所谓“超越阶级的诗意”,让小资观众们得以投射自己的小资情调。

与书中记录的“游牧者”们不同,电影中的弗恩从不抱怨她的零工工作,包括在亚马逊仓库的工作。实际上,她在亚马逊的那段日子被覆盖了一层柔光滤镜。当现实中的亚马逊工人每日行走距离高达32公里、在巨型仓库中被计时器催促着搬货物时,电影中的弗恩却抱着箱子在仓库中悠悠漫步,还向一旁忙着扫描的琳达·梅愉快招手。当现实中的亚马逊工人工伤频发时,观众却看到电影中的弗恩受到了公司非常负责任的安全培训。当现实中的阿拉巴马州亚马逊工人试图组建工会时(后因亚马逊的反工会举措和工会组织者策略失当而失败),电影中的弗恩却如此强大,仿佛不需要任何其他人的帮助。当友人问她在亚马逊的工作如何时,她的全部回答是:“工资不错(great money)”。或许,这就是传说中的“工人阶级主体性”吧?

最终,电影对零工经济的描述,完全符合了平台资本家的惯用说法,即不稳定、无保障的零工体制,为什么对工人是“福报”?因为“工资高”!因为“灵活”!因为“自由”!因为你是自雇人士,你是自己的老板,你有“主体性”!

为了厘清关于“主体性”的种种迷雾,我们有必要在此区分两种主体性:个体主体性和阶级主体性。《游牧之地》中的弗恩体现的是某种极致的个体主体性,她抽着烟、喝着酒,酷到没朋友。因此,尽管弗恩是一个女性工人,但她既不是一个性别主体,也不是一个阶级主体——作为一个强大的个体,她在电影中似乎无意、也不需要去反抗性别或阶级层面的压迫。与《游牧之地》相反,肯·洛奇2019年的电影《对不起,我们错过了你》同样聚焦于零工工人,却以个体主体性的迷思开始、以其破产而告终。两相对照之下,我们可以清晰看出《游牧之地》的局限。

电影中并非没有阶级主体性的踪影:关于“橡胶流浪汉集合地”(Rubber Tramp Rendevous)的段落无疑是影片最动人的篇章。游牧者们在这里集体劳动、集体生活、分享悲欢,流露出这一阶级主体的乌托邦渴望。遗憾的是,这一“流浪汉集合地”既不是工会、也不是公社,只是一个十分松散的互助小组。当观众期待看到这个互助小组如何继续发展的时候,影片突兀地中断了这条线索,让游牧者们各奔东西、回归个体生活。显然,在电影的世界观中,乌托邦是不可持续的,而个体则是“注定孤独”的。弗恩更是顶天立地的美式个人主义英雄。为了保持某种孤独的美感,她始终没有真正融入任何共同体,甚至刻意维持着格格不入的状态。

对个体主体性和阶级主体性的区分,也有助于我们辨析关于中国工人阶级的种种不同话语。宋少鹏在比较《打工女孩》和《中国女工》时指出,这两本书都致力于描写中国女工的“主体能动性”,却为读者展示了截然不同的主体性和不同的社会出路。《打工女孩》里的中国工人尽管处境艰难,却依然充满向上攀登的活力和力量,他们拒绝被定义为“牺牲者”(正如《游牧之地》中的弗恩)。与此不同,《中国女工》里的工人则是资本、国家、父权三重压迫之网下积极的反抗者。近期,所谓“底层研究正在伤害底层”(这一观点认为许多学术研究把底层生活描述得过于悲惨、没有尊重底层主体性)的讨论,也再次搅起了“工人阶级主体性”的迷雾。

何谓“劳动人民是历史的主体”?且以宋文中的话,作为这篇影评的结尾:“我不想评论和判断哪种主体是真正的主体,因为这是一个假问题。重要的是,作者所要召唤的是哪种主体。但是,主体绝不是自然生成在那里,静静地等待着我们去挖掘和发现。主体同样存在形塑的过程。E·P·汤普森称工人阶级不会像太阳那样在预定的位置升起,工人阶级的形成既依赖于生产关系,也脱胎于既定的历史文化传统,也离不开工人阶级阶级主体意识的生成。”

注

[1]关于此书的内容均转引自Wilfred Chan: “What Nomadland Gets Wrong about Gig Labor”

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐