原來中文、越文差異這麼大(一): 從越籍學習者學習漢語聲調順序來看漢語/越語間聲調差異

原來中文、越文差異這麼大(一)

根據台大林均芳(2013)《越籍中級漢語學習者漢語聲調偏誤分析及教學建議》研究,發現越南籍學習者學習漢語聲調的順序為二聲、三聲>一聲、四聲,反而與一般認知的聲調學習順序大異其趣。這裡所謂的"一般"漢語聲調學習順序主要是參考Li & Thompson (1977)(註1)研究,認為以漢語為母語兒童其聲調習得順序為一聲>四聲>二聲、三聲,各位可以見出是與越南籍學習者學習漢語聲調的順序完全相反的,背後的故事為何,讓人十分好奇。

為何越籍學習者學習中文聲調的順序為二聲、三聲>一聲、四聲呢?

林均芳(2013)的研究發現,這或許是由於越籍學習者無法分辨中文中一聲和四聲的差別,導致常在學習相關字詞時遭遇困難。其舉出Polivanov(1931)(註二)的理論,其中提到:一個人自小學習、建構而成的母語發聲系統會影響未來其長大成人時對於語言的感知能力,其學習外語時,因受母語系統影響,會難以覺知、辨認出本身母語裡沒有的音調,所以學習其他語言的發聲系統時,難以發出精準正確的音,這就是所謂的phonological deafness。比如說越南語中沒有直接對應於中文四聲(即高平調和高降調)的聲調,這也是學習者無法分辨漢語四聲的原因之一,由於越南籍學習者學習中文時,深受潛意識中母語系統的影響,也造成了"學習者習得外語的順序並非總是與母語學習者的習得順序一致","學習者本身的母語音韻系統也會影響其感知,進而影響其外語的發音行為"(林均芳,2013)。

一般來說非越語母語人士如我,在學習越語的過程中最困難的莫過於學習越語語調和發音的階段了,初期往往是一籌莫展,直到單字庫逐漸擴張、長時間沉浸在越語環境中,才逐漸有了前進的契機。以我來說,最早學習的幾個字彙幾乎都是在後續學習階段才慢慢精鍊、微調修正成正確語調口音,比如說越語中表示感謝字彙--cảm ơn,初學時因cảm ơn與中文感恩之相近,因此發音是因著"感恩"的路子走的,一來便於記憶,二來好發音不黏牙,因此初期音調明顯與玄聲(dấu huyền)相似,我想身邊很多人也是這樣來著的,由於中文發音的習慣,而內化了一個異國詞語的發音,並且無意間賦予它除了本身之外的語義暗示;後來如何追本溯源、修正發音更是跌跌撞撞的一條漫漫長路。由於cảm ơn的cảm是問聲(dấu hỏi)語調,聰明如你必了解越語中問聲(dấu hỏi)與跌聲(dấu ngã)實在跟雙胞胎兄弟一樣過於相似,難以分辨,因此無奈下自己只好在兩者相關字詞刻意建立特殊的發聲部位與發音方式的記憶點,比如刻意針對語調名稱進行發想、在問聲(dấu hỏi)特別加重喉腔使用程度,或是特意在跌聲(dấu ngã)發音結尾建構一個上揚的虛音(因虛音不真正發出聲音不影響溝通),才開始真正習得兩個如此相似的聲調,也才正確的發出了越南人認可的cảm ơn。誠如相處久了,還是會發現雙胞胎間的差異的,也因此可挖掘出正確的發音藍圖。

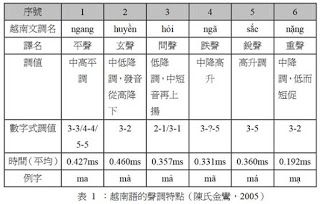

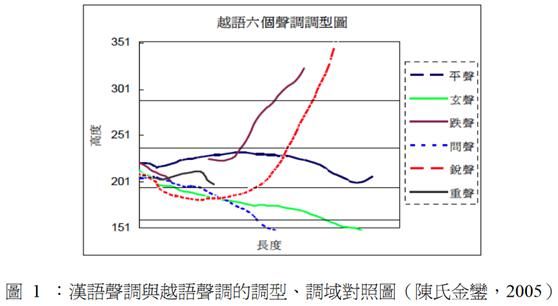

這邊來談談越南語與漢語聲調的異同,根據陳氏金鸞(2005)研究歸納,越語共有六聲:

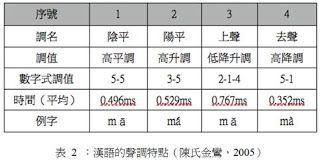

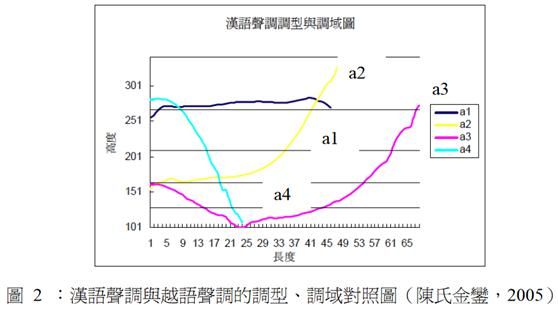

而相對於越語,中文共有四個主要聲調:

聲調的差異正是造成越語學習者最大障礙的原因之一。

根據台大林均芳(2013)歸納,兩個聲調體系更可細分為以下異同處:

- 相同處:

- 部分聲調漢語與越語有近似可對應之部分,如:越語的平聲(dấu ngang)和中文一聲相似,皆為平調;銳聲(dấu sắc)和中文二聲相似,為高升調;問聲(dấu hỏi)和中文三聲相似,為降升調。

- 差異處:

- 雖然漢語與越語在聲調調型上相似,但在聲調調域、調值上卻有很明顯的不同點,比如中文一聲的調值(5-5)比越語平聲的調值(3-3、4-4、5-5)高,且以調長來說一聲的調長也比平聲來的長。此外中文三聲和越語的跌聲同為先降後升調,但中文三聲的調型是低降高升,調值是2-1-4;而越語跌聲的調型是中降高升,且中間有一個緊喉音,又中文三聲的調長也比越語跌聲長。最後比較兩個語言裡的降調,可以發現中文的四聲是一個高降調,相較之下越語的玄聲、問聲、重聲分別是低降調、低降調以及中降調,且越語的降調調值都比中文的四聲來的低。

如此看來漢語及越語的聲調具有顯著差異,同時也間接造成了越南籍學習者學習漢語聲調的順序和一般漢語為母語學習者的習得順序差異。

- 註1: Li, Charles &Thompson, Sandra, “The acquisition of tone in Mandarin-speaking children,”Journal of Child Languahes4.2. (1977), pp. 185-199.

- 註2: Polivanov, E, “La perception des sons d’une langue étrangère.” Travaux du CercleLinguistique de Prague, 4, (1931) , pp. 79-96.

- 註3: Emmanuel Dupoux & Sharon Peperkamp, “Fossil markers of development: phonological‘deafness’ in adult speech processing.” Cognitive Phonology. (Oxford University Press,1999).