弦子诉朱军案上诉状(附一审判决书全文)

上诉人(原审原告):周某某(弦子),女。

委托诉讼代理人:徐凯律师、王飞律师。

被上诉人(原审被告):朱军,男。

上诉人周某某因与被上诉人朱军一般人格权纠纷一案,不服北京市海淀区人民法院作出的(2018)京0108民初62412号民事判决,现依法提起上诉。

上诉请求

一、依法撤销北京市海淀区人民法院作出的(2018)京0108民初62412号民事判决;

二、依法改判支持上诉人一审全部诉讼请求,或将本案发回重审。

上诉事实和理由

一、一审判决对公安机关提供的证据材料不加审查甄别,全面接受用作定案的根据,导致认定事实错误。

一审判决认为:“当事人陈述不能单独作为认定案件事实的根据……需要与周某某提交的其他证据相互印证,使本院确信其主张的待证事实的存在。周某某申请本院调取的公安机关卷宗材料及海淀分局和海淀公安司法鉴定中心出具的两份说明系与本案的要件事实关联性较强的证据……故周某某申请本院调取的公安机关卷宗材料不足以与其陈述相互印证从而证明其主张的待证事实。”(一审判决书第13页)

一审法院对本案从刑事报案转为民事起诉的背景视而不见。2014年6月10日,上诉人报警之后,北京市公安局海淀分局未依法定程序办理案件,从法院调取的公安机关卷宗和说明可以看出,公安机关受案后初查并未充分、尽责:未在接警后第一时间对朱军进行调查,仅在受案一周后对朱军在其工作单位中央电视台草草询问;仅采集原告生物检材,未采集朱军生物检材,未对客观物证上是否存在朱军DNA进行鉴定。同时,公安机关不告知上诉人DNA检验结果,甚至至今未向上诉人提供受案回执,也至今未告知上诉人立案或者不立案。公安机关未依法履行职责,致使朱军未被依法追究法律责任,上诉人不得已才于2018年9月25日起诉至贵院。

公安机关向一审法院提供的卷宗复印件不是完整版本、原始版本。对于案发走廊监控,有监控视频截图,却没有监控视频;在笔录中提到,朱军使用上诉人携带的单反相机对着镜子所拍摄的二人合照,却没有这张照片;上诉人报警后仅仅三天,在询问朱军之前,公安人员就千里赶赴武汉在对上诉人父母周某某、袁某某等人作了笔录,该笔录却不在向一审法院提供的案卷中。

更具体而言,一审判决对公安机关提供的证据存在以下严重错误认定:

1. DNA检验完全不应当被认定作为定案根据。

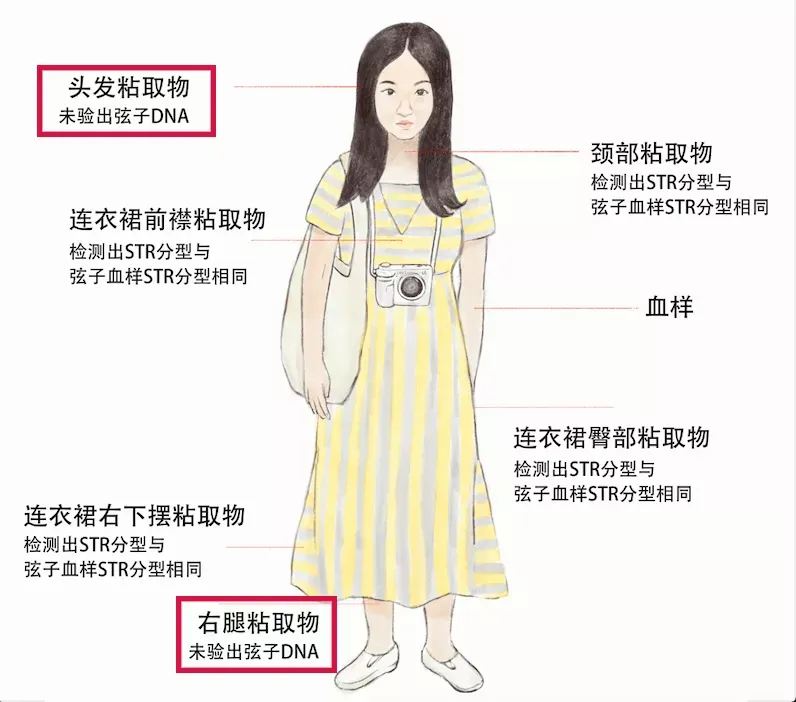

一审判决认定:“(公安机关)从周某某所述与朱军有过肢体接触的身体及连衣裙部位提取了6处粘取物及1份血样等7处检材送交海淀公安司法鉴定中心进行DNA鉴定,该鉴定中心出具的《周某某被猥亵检材检出说明》(下称《检出说明》)显示6处粘取物中未检出朱军的DNA。”(一审判决书第12页)

该《检出说明》称:“用Chelex-100法提取送检检材DNA,用Identifiler(ab)系统,经PCR方法复合扩增多个str基因座,用AB-3130XL序列分析仪进行基因分析,结果如下:周某某颈部粘取物、连衣裙前胸粘取物、连衣裙右侧下摆粘取物以及连衣裙臀部粘取物的STR分型与周某某血样STR分型相同;周某某头发粘取物、周某某右腿粘取物检材未检验出DNA。”

该《检出说明》不具备合法性。北京市海淀区公安司法鉴定中心出具的这份说明,没有任何鉴定人签字,不符合《刑事诉讼法》有关鉴定意见应由鉴定人签字的规定,不具有合法性。

公安机关并未提取朱军的血样进行比对,也没有客观分析相关粘取物、物证上是否有朱军的DNA,部分检出了上诉人的DNA,但根本就不存在“未检出朱军的DNA”的结论。

该DNA检验所使用的方法,客观上也基本不可能从脱落细胞混合斑检材中检验出他人DNA。从周某某本人身上提取的三检材中,甚至有两处连周某某本人DNA都未检出,就更不可能检测出他人DNA。在猥亵案件中,提取脱落细胞类混合斑检材,因为检材本身DNA含量微少,本来就非常难以检出。该中心所使用的检验方法,因为PCR技术存在扩增抑制现象(即比例越高的DNA,扩增后比例更高;比例越低的DNA,扩增后比例更低),如果嫌疑人和受害人的比例达不到1:9,就根本不可能检出来。因此,按照该说明所采取的技术手段,本来就基本不可能检测出他人DNA。一审法院本应客观评价这份检出说明,却全盘认可接受据以定案,致使认定事实错误。

2.未依法综合审查监控视频截图并进一步要求公安机关提供说明。

同样,一审法院对于监控视频的认定也全盘接受公安机关的说法,未予以重新审查,错误地否定案涉监控视频的关联性,且未依法依上诉人申请向中央电视台调取,导致事实认定错误。一审判决认定:“涉案化妆间内没有监控视频,楼道监控视频不能证明周某某的主张”(一审判决书第13页)。

事实上,楼道监控视频是离案发现场最重要的客观证据,涉及案发现场环境,双方当事人及相关人员进出案发现场的时间,进出时的肢体动作、表情神态乃至交谈话语,这些信息是不可能从几张静态截图中读取的。

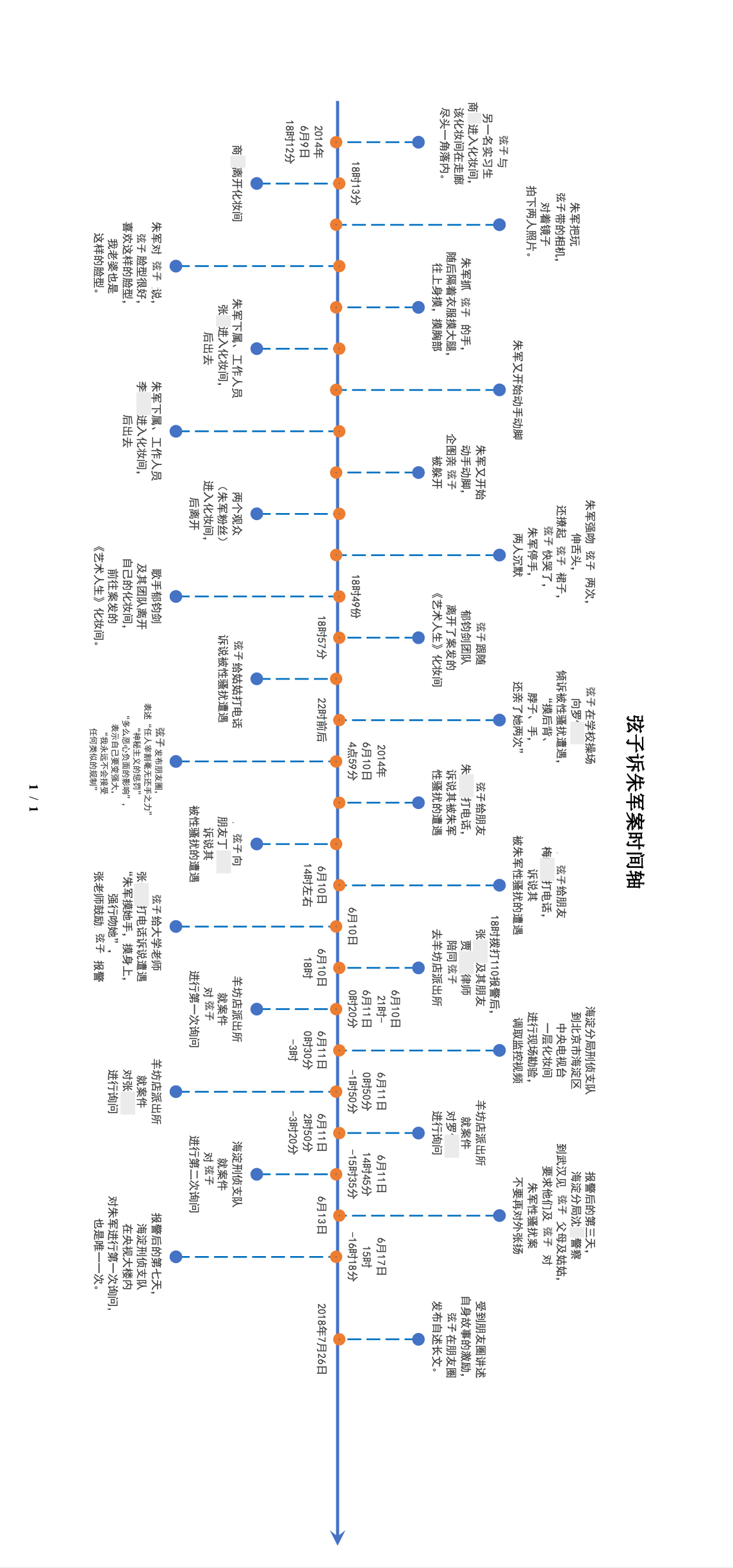

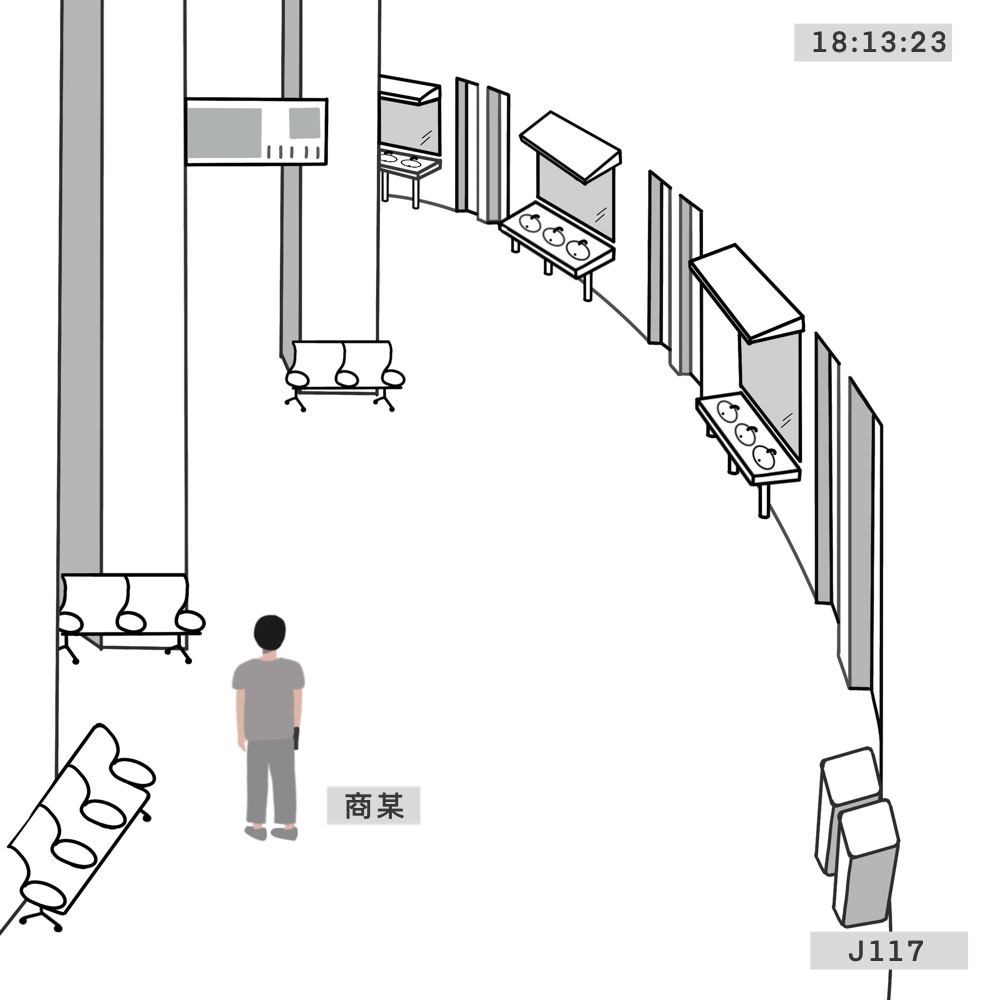

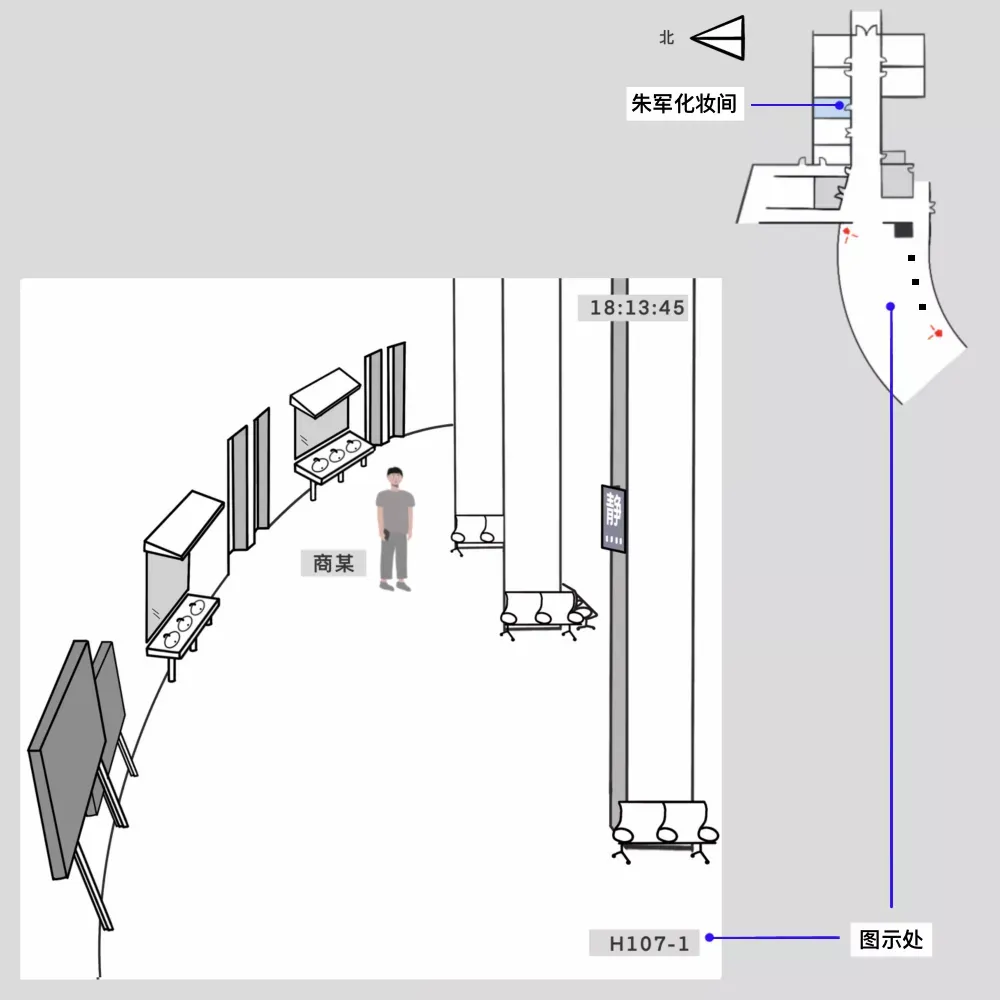

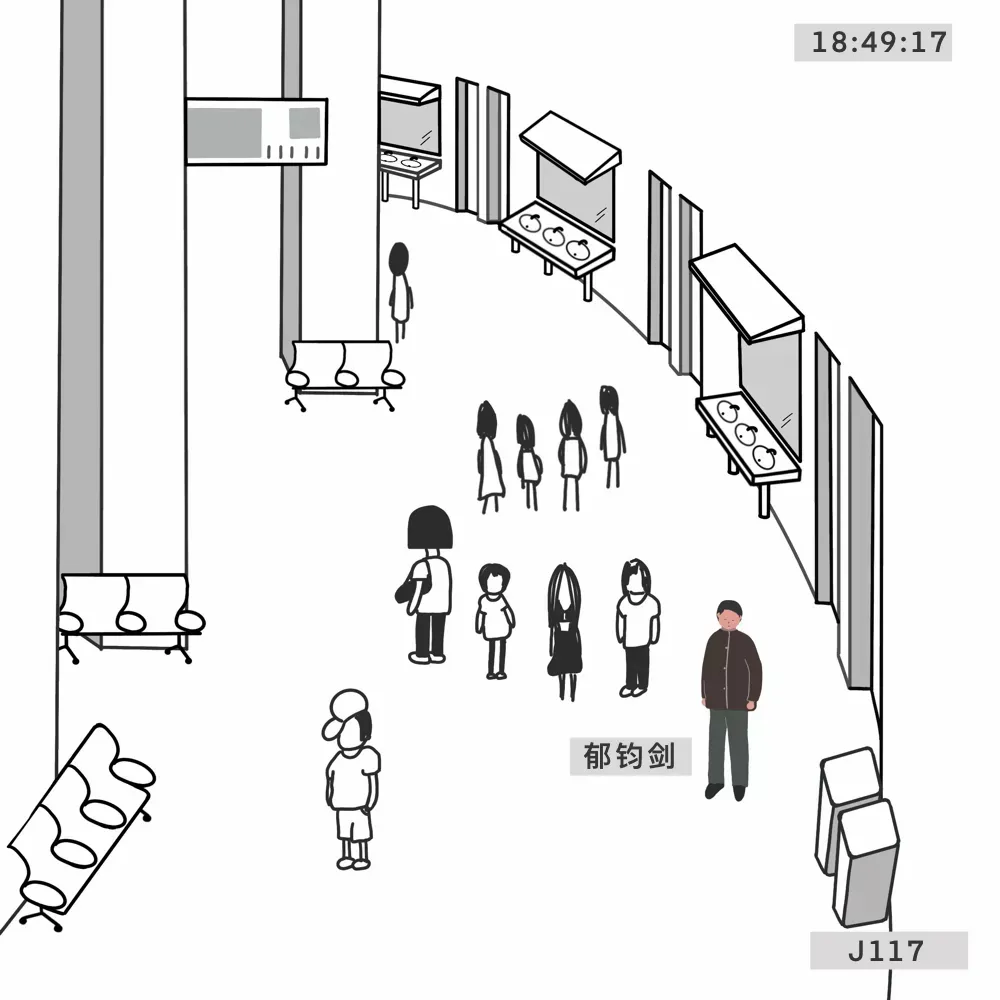

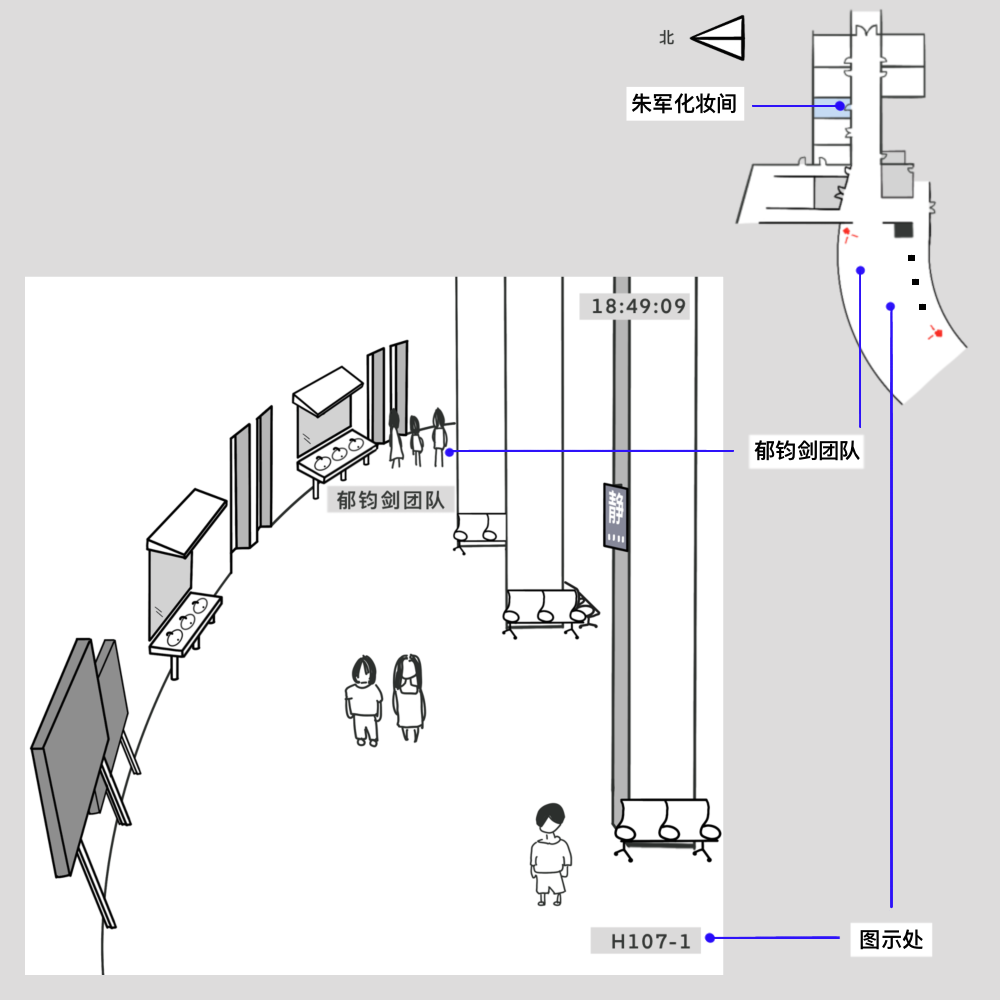

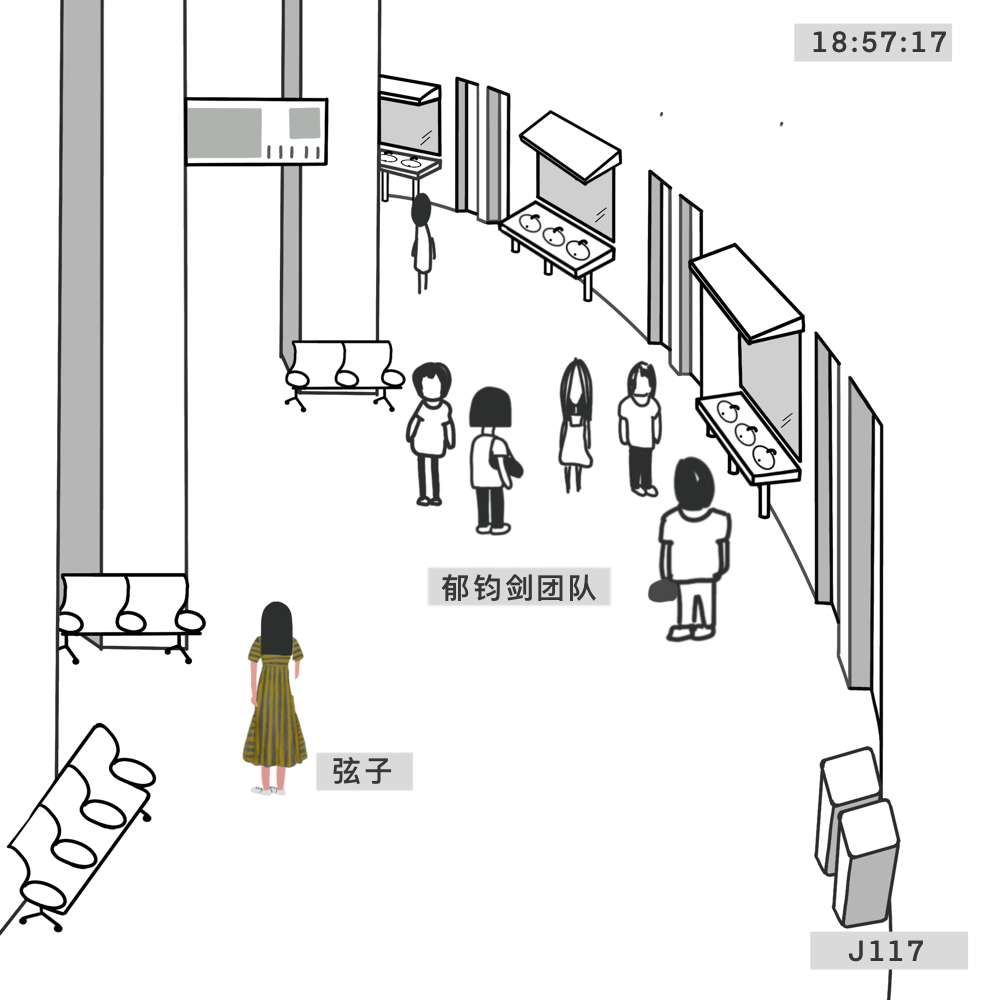

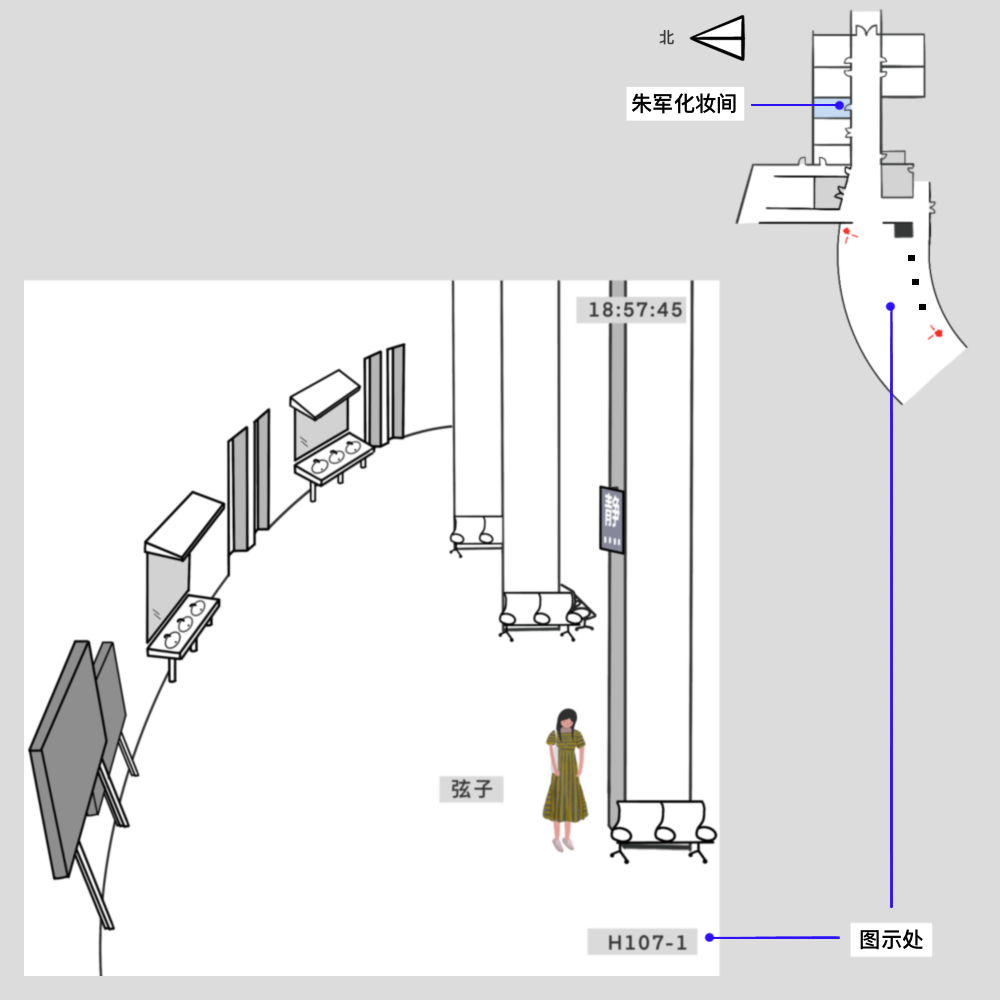

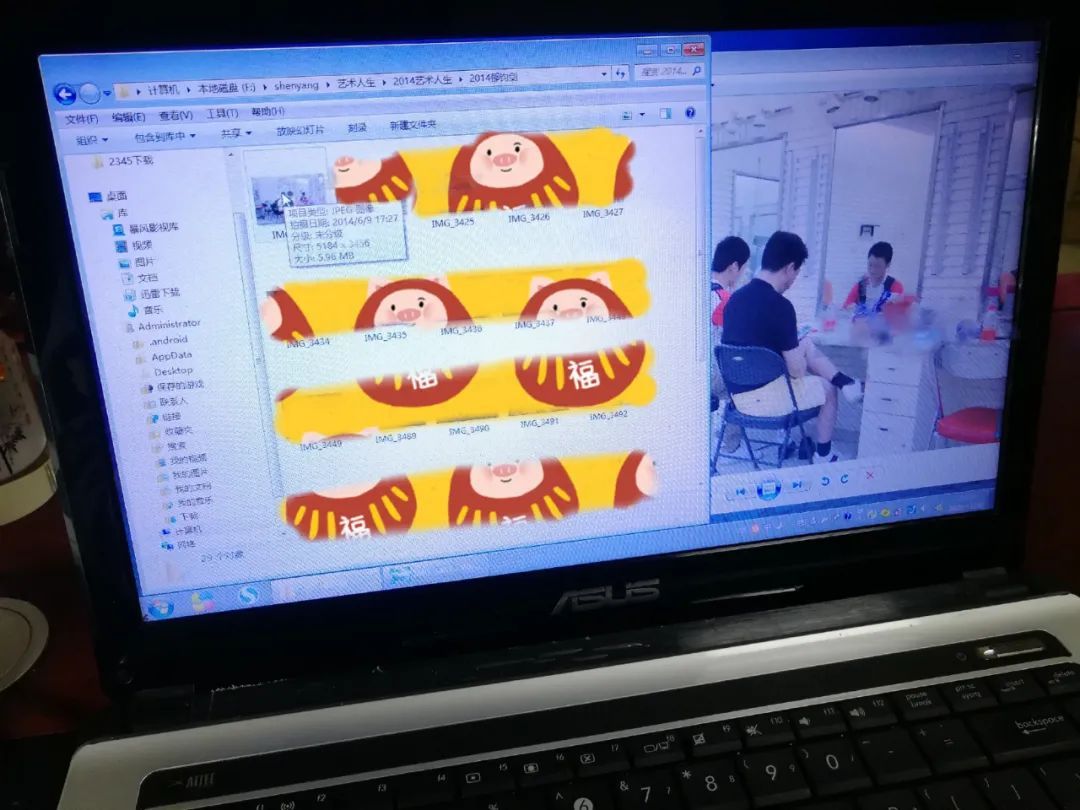

例如,依据监控视频截图,对于郁钧剑离开化妆室的时间,朱军认为是在2014年6月9日18点49分,而上诉人周某某离开化妆室是在8分钟之后的18点57分,并据此认为这是上诉人陈述不实之处(朱军第二份答辩状附件第4页第5点)。然而,经上诉人重新查看监控截图,郁钧剑和他的团队是在18点49分离开自己的化妆室,前往朱军的化妆室;他和他的团队离开的时间,就在18点57分前后,上诉人周某某就是跟着他的团队离开的朱军化妆间,所述完全属实!以上信息,如果看到完整视频,就不可能发生错误。截图不能体现的其他重要信息,都在完整的动态视频中,合议庭和原被告双方都无法获取。因此,完整动态视频极为重要,公安机关本应当予以调取。

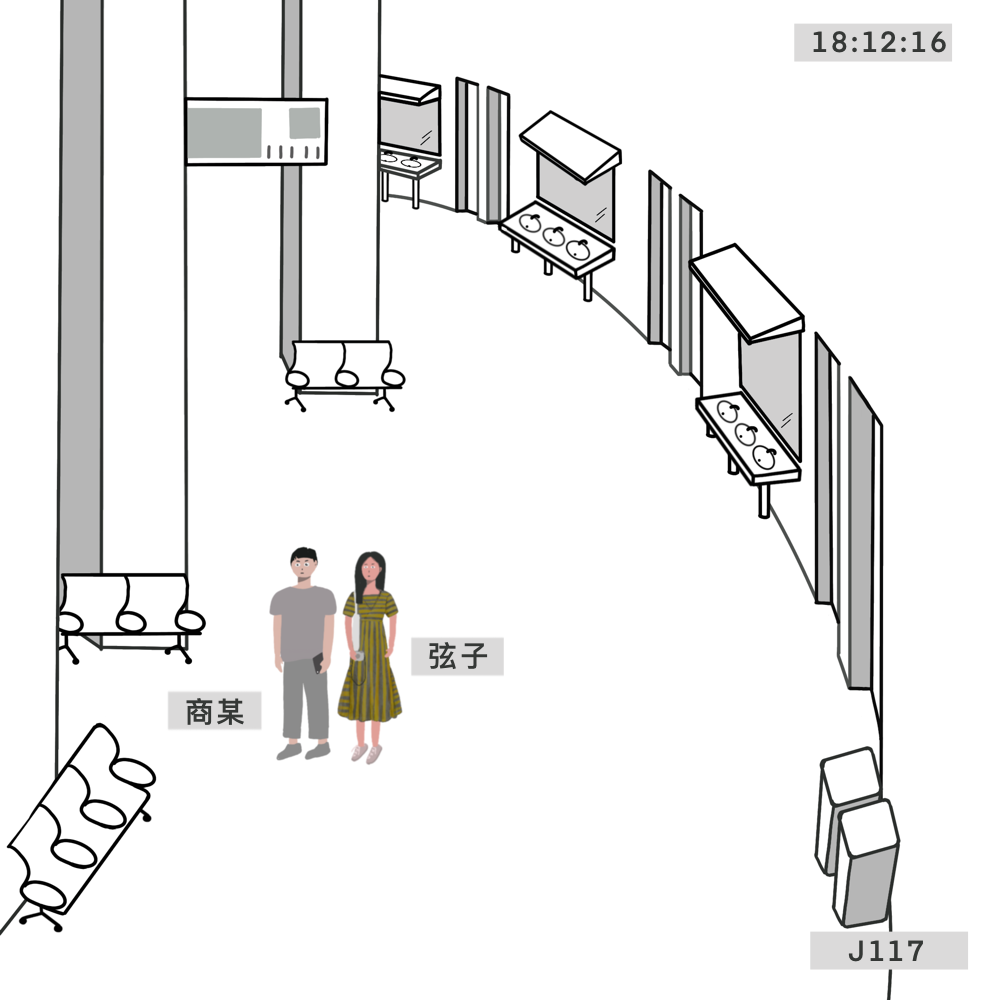

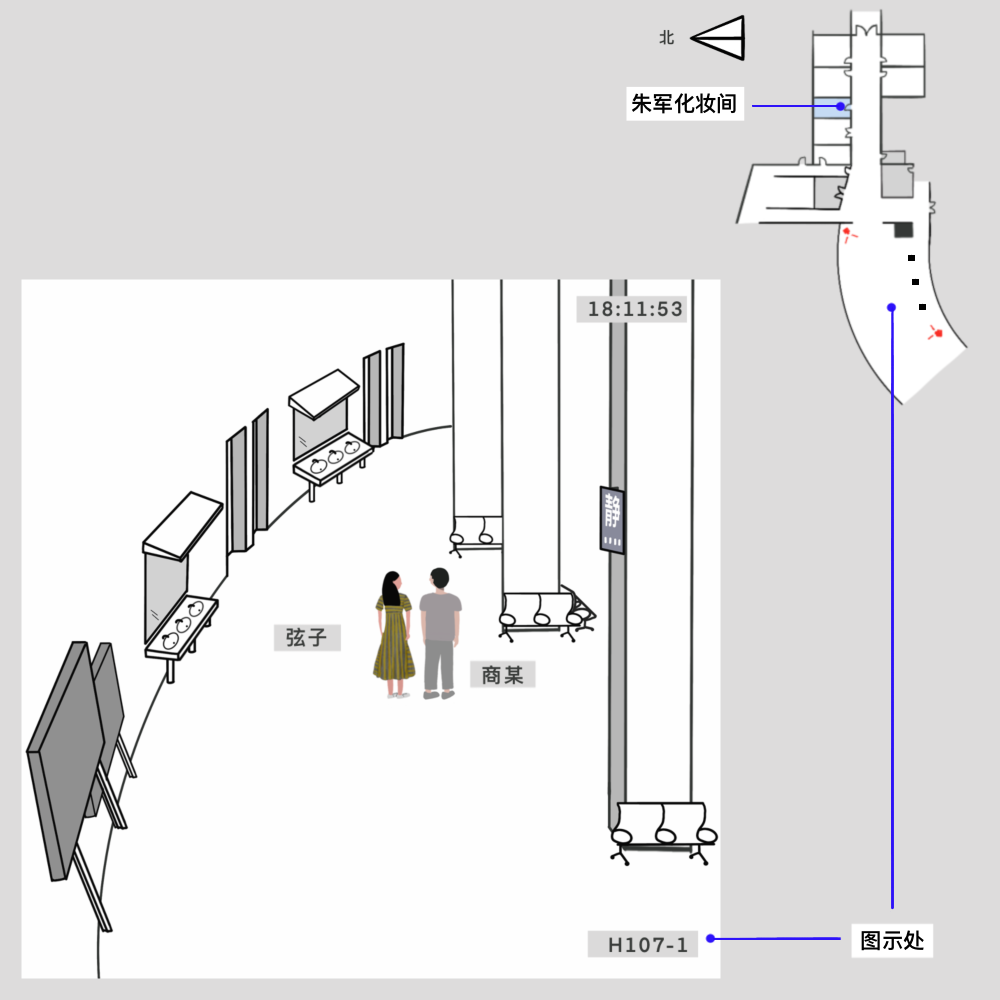

(下为图4<组图>:2014年6月9日央视监控视频截图示意图)

依据现有卷宗材料,既然公安机关已经固定了两个摄像头共四组八张截图,必然已经调取了监控视频,不存在没有视频而可以截图的客观可能性。公安机关出具的说明的真实性高度存疑,一审法院本应当通知侦查人员出庭,以查明事实,却对此予以全盘接受据以定案,致使认定事实错误。

3. 一审判决还认为,“上述材料显示朱军在公安机关询问时否认对周某某实施过性骚扰,否认双方有肢体接触”(一审判决书第13页)

事实上,上诉人报警在2014年6月10日,但对朱军的询问却在一周之后的6月17日,公安机关对朱军的调查工作并未尽职、尽责。

朱军的询问笔录内容本身,就可以很明显的看出朱军陈述并不属实,明显在回避核心事实,是不可信的。

尽管对朱军的询问在案发后的一周,但上诉人在案发次日报案,且报案当晚公安机关就已经前往央视现场进行现场勘验,因此,朱军对当日发生的事件过程应有较为完整的记忆。但是,公安机关在询问朱军时,朱军能够记得原告的衣着样式颜色,能够记得对原告说过的话,却不记得是否用原告的相机与原告对着镜子拍了个照片等诸多重要事实。朱军笔录中,对原告当日所坐的椅子和位置、原告当日的衣着样式颜色、原告的脸型、自己与原告说过的玩笑话,以及原告与马宁的关系等等,都能够准确描述,足以证明朱军当日对上诉人给予了极为特殊的关注。须知,朱军当日是在节目现场录制,按其说法需要处理多项事务,对接多方人员,是比较繁忙的,如果当日没有对原告特别关注,是无法记住的。2014年6月17日,朱军在和警方的问答中有如下内容:

问:她那天穿的衣着有印象吗?

答:浅色长裙子。

问:能描述一下她的体貌特征?

答:圆脸。我还开玩笑说脸型像我太太,身高1.60米,中等身材,长发散着。

朱军笔录中,侦查人员曾询问:“你是否记得你用一台照相机和一名女子,在化妆间对着镜子拍了个照片?”朱军表示:“我没有什么印象了”。上诉人当时向侦查人员描述过上述事实,照片就在其同学罗某某的相机中,并在报警后向公安机关提供相机用以提取照片。如果该事实不存在,朱军完全可以直接否认。但朱军对于客观存在的证据,在其尚不确定照片是否已被侦查人员调取的情况下,选择了回避而不是直接否认。

从笔录中可以看出,朱军与当事人都提到朱军曾在化妆室称原告脸型像其太太,依据原告笔录陈述,朱军在这句话之后很快对其实施了性骚扰并有详实的描述,而朱军则对这句所谓“玩笑话”之后两人之间发生了什么完全回避,笼统地以一语带过,拒不回答,无视二人在化妆间共处四十多分钟的事实。2014年6月17日,朱军在和警方的问答中有如下内容:

“我想起来,在距离我录像开始前大约半小时左右,进来了一男一女,他们俩是台里的实习生。我记不清他们是送水还是拿水进来就出去了,接着这个女孩就进来了,坐在我左手的椅子上,因为我之前就见过她,知道她是马宁的学生,就问她是哪个大学的,她说是中国(某)学院的,上大三,我问她什么专业,她说是电视编导专业,我告诉她我一直认为(某)学院应该是专门学习(某)的,我问她有没有看之前的几期节目录制,她说有,我告诉她理论和实践之间是有许多不同的,应该多注意实践的学习,其他也没聊什么。我们俩聊天过程中有许多人找我说事,还有观众找我签名,我们也就聊了10多分钟,郁钧剑和他的团队就过来找我了,同时又来了几个实习生,我就和郁钧剑谈录节目的事,过了几分钟,这几个实习生包括这个女孩儿也离开了,我又和郁钧剑谈了会儿就开始录节目了。”

朱军以上种种回避言行,起码在当事人陈述的可信度上,应当予以衡量考察,而一审法院完全不加审查甄别,予以全盘接受,致使认定事实错误。

概而言之,按照一审判决认可的公安机关的做法:本案最重要的物证,上诉人被猥亵时所穿连衣裙,公安机关仅仅提取了三处检材,随后不予收集;离案发现场最近的走廊监控视频,公安机关仅予以截图,不予调取;对朱军本人不在第一时间予以询问,而是要等到一周以后在央视大楼内草草询问。对据此而形成的证据,一审法院不加审查、补充、甄别,全部以予以接受,致使事实认定严重错误。

二、一审判决对于应当调取收集的证据不予调取,应当通知出庭的诉讼参与人不通知出庭,严重违反法定程序审判,导致认定基本事实错误。

在全面接受、采纳、认可公安机关材料的基础上,一审法院对其完全有能力调取、应当调取、有可能进一步查清案件基本事实的证据拒不调取,对应当通知出庭的被告本人及相关证人拒不通知出庭,进一步锁死了本案查清事实的可能性,违反法定程序审判,导致认定基本事实错误。

1.拒不重新启动DNA鉴定。

一审判决还认定:“周某某所述与朱军的有过接触的身体及连衣裙部位的6处粘取物检材未检出朱军的DNA且已全部使用完毕;周某某申请本院向公安机关调取的连衣裙无法调取,其亦未向本院提交物证收取单等证据材料证明公安机关确曾向其收取过连衣裙,其DNA鉴定申请不具备启动条件。”(一审判决书第13页)。

连衣裙无法调取的原因是“海淀分局在调查取证过程中向本院口头说明,称其工作人员当场从周某某的连衣裙上提取检材后并未收取过连衣裙”。(一审判决书第7页)

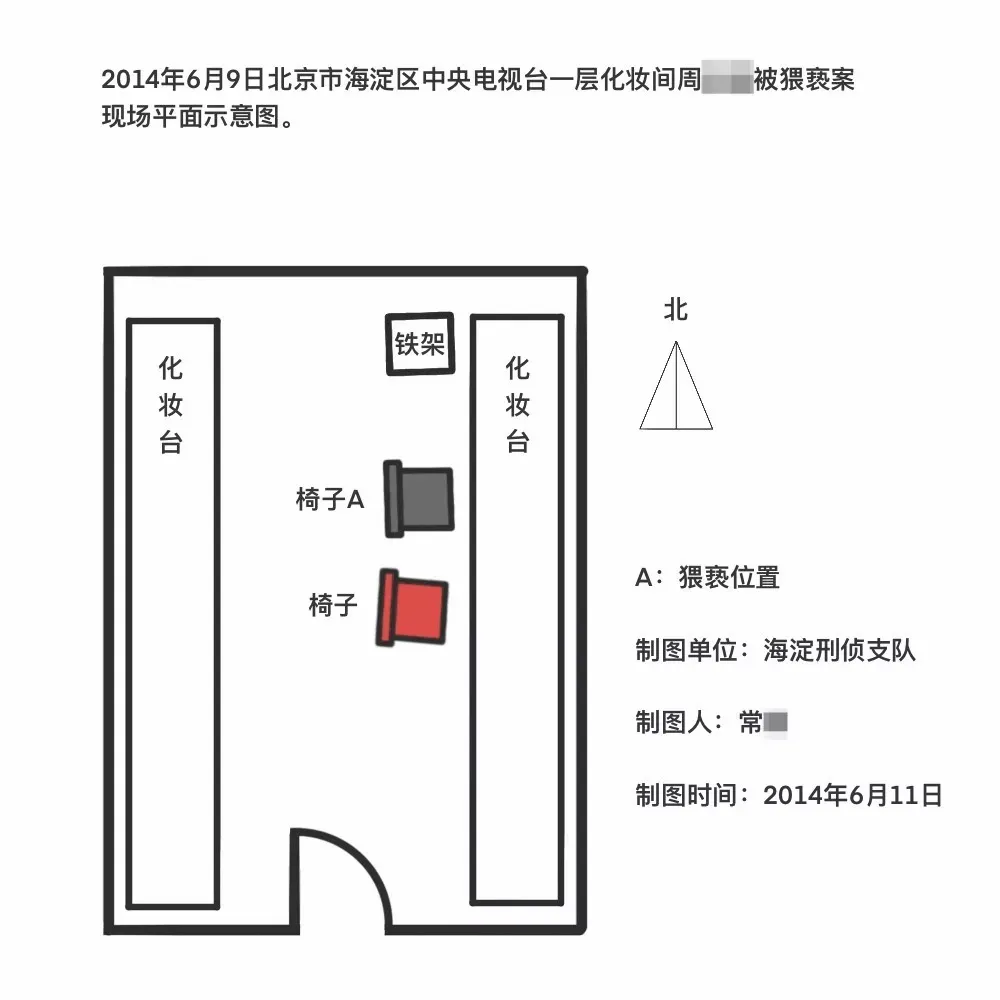

事实上,该黄灰色相间条纹连衣裙就在公安机关现场勘验材料中的第6张照片(见一审证据《公安机关现场勘验材料》)。上诉人确实没有提供书面物证收取单,但本案卷宗也显示,公安机关未给予上诉人任何书面材料,包括受案回执、立案通知书或者不予立案通知书,未提供书面物证收取单,不代表公安机关未收取。该DNA检验证据若如一审判决认定的如此重要,既然口头说明过,就更应该通知该公安分局工作人员出庭作证,向法庭说明情况,否则便是剥夺了原审原告质证的权利。

一审法院却拒不采取措施,实质上违反了法定程序,剥夺了原审原告质证的权利,也导致案件基本事实认定错误。

2.认定走廊监控视频缺乏直接关联性,拒不调取。

一审判决第6页认为:“因化妆间内无监控视频,公安机关对化妆间外的楼道监控视频的有关内容以截图形式进行固定……(公安机关)出具了《关于调取监控视频的说明》,载明化妆间内没有监控设备,故无法调取监控视频,为核实周某某所述内容,民警查看了楼道视频,由于楼道内视频不是案发现场视频,故没有调取。”

该走廊监控视频为离案发现场最近的视频。且不论,公安机关是如何能做到在不调取视频的情况下予以截图并保存在卷宗内的,针对公安机关的回复,上诉人认为,既然公安机关未予以调取,那么视频就应该仍然在中央电视台。案发的海淀区央视大楼一层化妆间外走廊上,装有多个监控摄像头,据一审法院调取的公安机关案卷材料,该走廊至少有编号为“13-圆楼1层内马道J117”和“12-圆楼1层内马道H107-1”两个监控摄像头。案卷材料中有该两个摄像头拍下的监控视频中的两组共八张截图,录制时间自2014年6月9日18时12分至当日18时57分。这些监控视频可完整反映现场环境,双方及相关证人进出化妆间的时间、动作、神态以及相关细节,是查清当晚案发事实的最有力证据。公安机关书面回复称未调取前述监控视频,假如属实,那么这些视频极有可能仍在中央电视台相关部门保存之下。上诉人因客观原因无法自行收集这一关键证据,因而申请一审法院向中央电视台调查收集。

以上证据是人民法院应当调取并有权调取的证据,法律规定了相应的权限和措施。《民事诉讼法》第67条第1款规定:“人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。”第114条规定:“有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的,人民法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款:(一)有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的;……(四) 其他拒绝协助执行的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款;对仍不履行协助义务的,可以予以拘留;并可以向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议。”

然而,一审法院以该监控视频与待证事实之间缺乏直接的关联性,而拒绝了上诉人的申请(第二次庭审笔录第79页),在实质上违反了法定程序,也导致案件基本事实认定错误。

3. 一审法院未依法依上诉人申请,通知被上诉人朱军本人到庭。

一审过程中,上诉人多次申请一审法院通知朱军本人到庭,却始终被一审法院拒绝。

就2014年6月9日当晚在央视化妆间内所发生事实,双方各执一词,主张截然相反。在公安机关未依法履职且一审法院没有调取进一步客观证据的情况下,应当通知双方当事人本人到庭接受法庭询问,以查明案件事实。

本案核心争议事实,是2014年6月9日18时至19时之间,在央视大楼旧址化妆间内,朱军是否对周某某实施了性骚扰的侵害行为。在报案后第一时间,若公安机关依法认真履行职责,依法及时向朱军询问、讯问,依法对周某某事发所穿裙子进行全面的DNA鉴定,对现场进行充分完整的勘验并及时调取监控视频等客观证据,当时即可查清本案基本事实。但公安机关不仅未依法履职,反而试图通过向周某某父母施加压力,将本案压下,至今未予以立案也不出具相应法律文书。

在这种情况下,朱军本人到庭,接受原被告双方及法庭询问,尤为重要。就该空间中所发生事实细节是否真实,朱军是否实施了侵害行为,朱军到庭可依法向法庭全面陈述,且朱军当年已经经过一次公安机关询问,对此事应当印象深刻。而朱军一方,开始时仅有笼统的、模糊的否认,并且随着公安机关调取证据的出现不断修正,更新迭代,承认了一些公安机关已经承认过的事实陈述细节。例如,调取公安卷宗后,朱军发现笔录中明确记载了他对上诉人周某某外貌的评价“圆脸,我还开玩笑说脸型像我太太,身高1.60米,中等身材,长发散着”,就开始承认这句所谓“缓和气氛的玩笑话”了。

但对于其他的内容,只要抓住一点问题,就开始大做文章。例如,因上诉人周某某在文章将郁钧剑误称为阎维文,朱军一方抓住这个“漏洞”大做文章,提供了大量证据试图证明阎维文当晚未录制节目。但实际上,当晚录制节目的嘉宾为郁钧剑,当年公安机关笔录中双方陈述皆如此,误郁钧剑为阎维文,这于上诉人是记忆差错(符合人类正常记忆特征),于朱军显然是有意为之了。

再如,朱军在答辩状中,反复强调,案发的化妆室“人来人来,非常喧闹”,“基本不具备发生性骚扰(猥亵)的条件”。而事实上,央视一层走廊确实喧闹,但该化妆室是在一侧安静角落内;除上诉人之外来的人,是朱军的下属张某、李某某以及他的粉丝,在局外人郁钧剑出现后,上诉人就乘机离开了;该化妆室是《艺术人生》常驻,是朱军在央视形成权力的核心场域,享受着明星光环的同时,他还是主持人、制片人,大小事都需要他签字,他非常自然地穿着短裤T裇坐在里面,尽管他自己答辩否认原告在笔录中对其当日着装的描述,称这样是违反央视规定的(朱军第二份答辩状附件第4页第6点——“原告在询问笔录中称‘答辩人当时上穿黑色的半袖T恤衫,下穿黄色的短裤,白色运动鞋’,但答辩人在录两期节目当中,是不可能穿休闲装的,而且央视是不允许穿短裤进入的”)。

朱军之所以如此举证,是因为他的诉讼策略是回避核心事实,不敢就当晚事件作出任何直接陈述,通过寻找周某某媒体陈述中一些细节的所谓漏洞来否认事实,他的答辩状以及附件十八所谓矛盾是此诉讼策略的充分体现。

这一策略的必要前提是:他对案发当晚事实不做如实陈述。

朱军这一回避核心事实的诉讼策略因其本人不到庭接受询问而得以实施,这在一审法庭调查过程中已展露无遗。因此,通知本人到庭非常必要,一审法院本应果断采取措施,通知周某某本人和朱军本人都到庭,接受法庭询问,以查清案件事实。查明事实、分清是非,是《民事诉讼法》第2条规定的民事诉讼任务之一,一审法院本应认真履行。

在特定情况下,为查明案件事实,通知当事人本人到庭,法律及司法解释已有相关规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(下称“民诉法司法解释”)第110条规定:“人民法院认为有必要的,可以要求当事人本人到庭,就案件有关事实接受询问。在询问当事人之前,可以要求其签署保证书。保证书应当载明据实陈述、如有虚假陈述愿意接受处罚等内容。当事人应当在保证书上签名或者捺印。负有举证证明责任的当事人拒绝到庭、拒绝接受询问或者拒绝签署保证书,待证事实又欠缺其他证据证明的,人民法院对其主张的事实不予认定。”第170条规定:“民事诉讼法第一百零九条规定的必须到庭的被告,是指负有赡养、抚育、扶养义务和不到庭就无法查清案情的被告。”

如前所述,本案通知双方到庭,对于查清案情非常重要,一审法院本应通知双方当事人包括朱军本人到庭,却拒不通知,在实质上违反了法定程序,也导致案件基本事实认定错误。

4.不准许上诉人申请的专家辅助人陈婕君出庭。

性骚扰侵权责任是一类特殊性、新型的侵权案件,被害人受到侵害时的反应,精神层面遭受的创伤,加害者普遍存在的特定行为模式,需要心理学方面的专业意见。朱军在答辩状中,总结了共计十八处所谓不合常理之处,如化妆室的环境问题、所谓人来人往、持续四五十分钟等,用以指称上诉人陈述“不实”。然而,在澄清事实的基础上,从创伤性心理学角度来看,这些所谓不合常理之处,可能正是心理学的常识,是创伤性应激反应及后遗症的表现。

在直接证据只有当事人陈述的情况下,双方当事人陈述以及双方证人证言、微信微博等发言内容,是否符合加害者和施害者的心理学特征,通过双方证据呈现在法庭上的双方言行应当通过心理学专业知识加以审视,这些都是法官和律师无法提供的专业知识,是应当通过专家辅助人这样的诉讼参与者角色向法庭提供,帮助法庭查明事实的。

为此,上诉人向一审法院书面申请,通知心理咨询师陈婕君女士出庭参与诉讼,就上述专业问题提出意见。但一审法院以“该专家辅助人的证言与待证事实之间缺乏直接关联性,她不是本案目击证人”为由,不准许该专家出庭作证(第二次庭审笔录第43-51页),尽管上诉人已经在庭前提交过书面申请、她本人也已经从上海赶到了北京,当天就在法庭门外,上诉人当庭反复申请,一审法院仍然拒绝她出庭。

一审法院拒绝心理学方面的专家辅助人出庭作证,在实质上违反了法定程序,也导致认定基本事实错误。

综上,一审法院不仅对公安机关证据材料不予审查地全盘采纳,而且对于其有能力且应当收集的证据不予收集,拒不通知公安机关出庭说明DNA检材问题,拒不向中央电视台调取监控视频,拒不通知朱军本人出庭,拒不准许专家辅助人陈婕君出庭,使得通过民事诉讼程序查明案件事实的可能性彻底被截断,案件事实被锁死在公安机关提供的不完整、不符合客观事实的卷宗和说明中。因此一审判决在实质上违反了法定程序,也导致案件基本事实认定错误。

三、一审判决曲解民事证明标准的高度盖然性标准,适用法律错误。

一审判决认为:“周某某虽称其在本案中提交的现有证据可以相互印证,形成证据链条,具有盖度盖然性地证明其主张,但本院经审查认为,周某某在本案中提交的现有证据不足以证明其主张的待证事实”(一审判决书第15页),结合一审判决书全文,一审法院本案中扭曲了民事诉讼证据规则和证明标准,使得性骚扰案件的受害者绝无可能胜诉。

本案情形,化妆间内没有监控视频,朱军本人予以否认(报案后一周才询问),一审法院拒绝采取任何有可能查清案情的措施,不通知朱军本人到庭(认为朱军本人有权决定是否到庭),不向央视调取监控视频(认为走廊视频缺乏直接的关联性),不重启DNA检验(因为公安机关口头说明没有收集上诉人的连衣裙),不允许心理学专家辅助人到庭(认为与待证事实无直接关联),在人民法院完全拒绝履行法定职责、剥夺上诉人举证能力的前提下,作为性骚扰案件的原告,针对这类本就通常发生在私密空间的案件,上诉人基本不可能满足一审法院对于举证证明义务的要求。

在以上申请的基础上,上诉人甚至主动向一审法院申请对自己测谎,来帮助法院查清事实。再一次的,也被一审法院拒绝和忽视。

2021年9月30日,本案一审宣判两周后,北京市东城区法院召开职场性骚扰事件防治和职工维权问题新闻发布会,该院立案庭(诉讼服务中心)经调研近三年相关案件后发现,性骚扰案件存在取证举证难的问题,举证责任由受害人承担,但职工在遭受职场性骚扰时,多发生在私密空间内,一般具有突然性和隐蔽性,一些行为的持续时间短,受害者往往难以及时通过手机、录音等形式收集和固定证据,再加上用人单位或周边环境没有安装相应的监控设备等,职工维权时很难提供证明性骚扰发生的充分证据。

为此,该院建议,法院应积极延伸审判职能,在处理性骚扰案件中,合理分配举证责任,对职工无法调取的证据,可依职权调查,对女职工提供的证据,适度降低举证标准,按照民事案件高度盖然性的证明标准进行审查。

如果一审法院采纳东城法院以上任何一条建议,本案庭审过程也不可能如此。

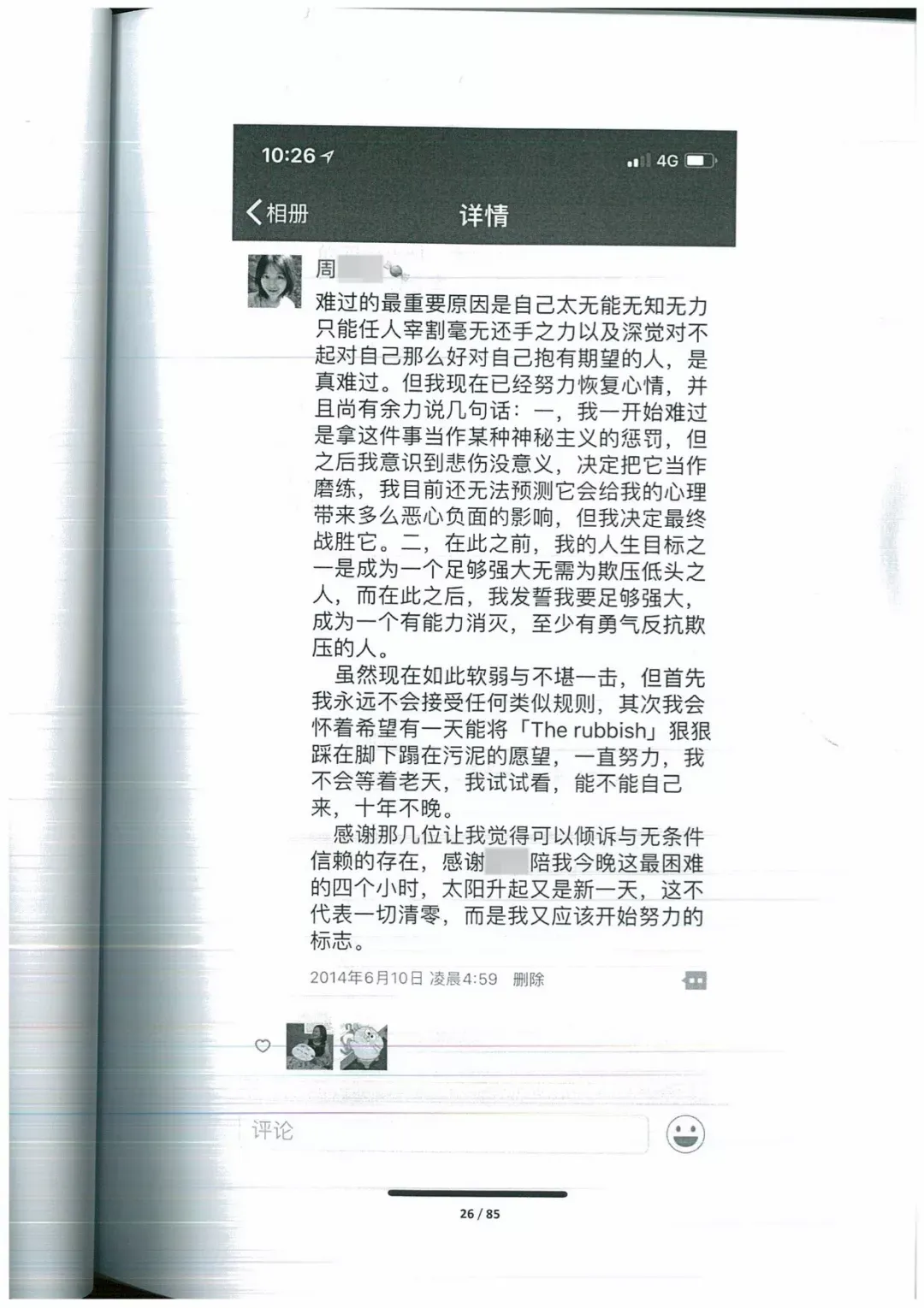

事实上,即便按照本案现有的证据,围绕着当事人陈述所提交的相关间接证据,也应当能印证上诉人周某某的陈述和主张,高度盖然性地证明了上诉人起诉的案涉事实是真实的:上诉人的当事人陈述,得到了微信朋友圈记录、新浪微博内容、《艺术人生》当期视频的相互印证;公安卷宗中,上诉人、老师张某某、室友罗某某的笔录,与上诉人相互印证;出庭作证的证人中,上诉人的朋友丁某某、朱某某、梅某某,上诉人的老师张某某及陪同报案的律师贾某某,上诉人的父母等人的证人证言也能够证明原告所述完全属实。

而被上诉人提交的众多证据中,商某、李某、张某等人证言的关键内容,已被证明是完全虚假的,朱军甚至撤回了商某等人的证言;其他证据如化妆间现场环境照片和视频,与上诉人在案卷中的描述是完全一致的,反而印证了上诉人的陈述。

结合本案全部证据,上诉人尽最大努力已提交的证据足以形成完整的证据链条,高度盖然性地证明了案涉待证事实:彼时彼地,朱军对上诉人周某某实施了性骚扰(猥亵)行为。

四、一审法院未依法组成七人合议庭审理,未允许人民陪审员参加合议庭,拒不更改案由,不公开审理、不公开宣判,严重违反法定程序审判。

1.本案合议庭组成成员违反《人民陪审员法》第15条、第16条,应当有人民陪审员参加而没有人民陪审员,应当组成七人合议庭而没有组成七人合议庭,应当公开审理却坚持不公开审理,违反法定程序审判。

《人民陪审员法》第15条规定:“人民法院审判第一审刑事、民事、行政案件,有下列情形之一的,由人民陪审员和法官组成合议庭进行:(一)涉及群体利益、公共利益的;(二)人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的;(三)案情复杂或者有其他情形,需要由人民陪审员参加审判的。人民法院审判前款规定的案件,法律规定由法官独任审理或者由法官组成合议庭审理的,从其规定。”

本案被告朱军为公众人物,2014年案发时担任全国政协委员,中央电视台《艺术人生》栏目制片人兼主持人,全国知名度极高。本案为新类型案件性骚扰损害责任纠纷中最受瞩目者,审理过程和裁判结果对这一类型案件具有先例性质的作用,具有重大的公共利益。

2018年7月26日,上诉人将2014年案涉事件在互联网上披露,引发社会极大关注。2018年9月19日,朱军以名誉权纠纷将周某某诉至该院。2018年9月25日,周某某以一般人格权纠纷将朱军诉至该院,并于2019年1月18日庭前会议申请将案由改为性骚扰损害责任纠纷。此一过程中,人民群众广泛关注本案每一步进程,社会影响极大。以社会关注度而言,近年来也少有民事案件可与本案相提并论。

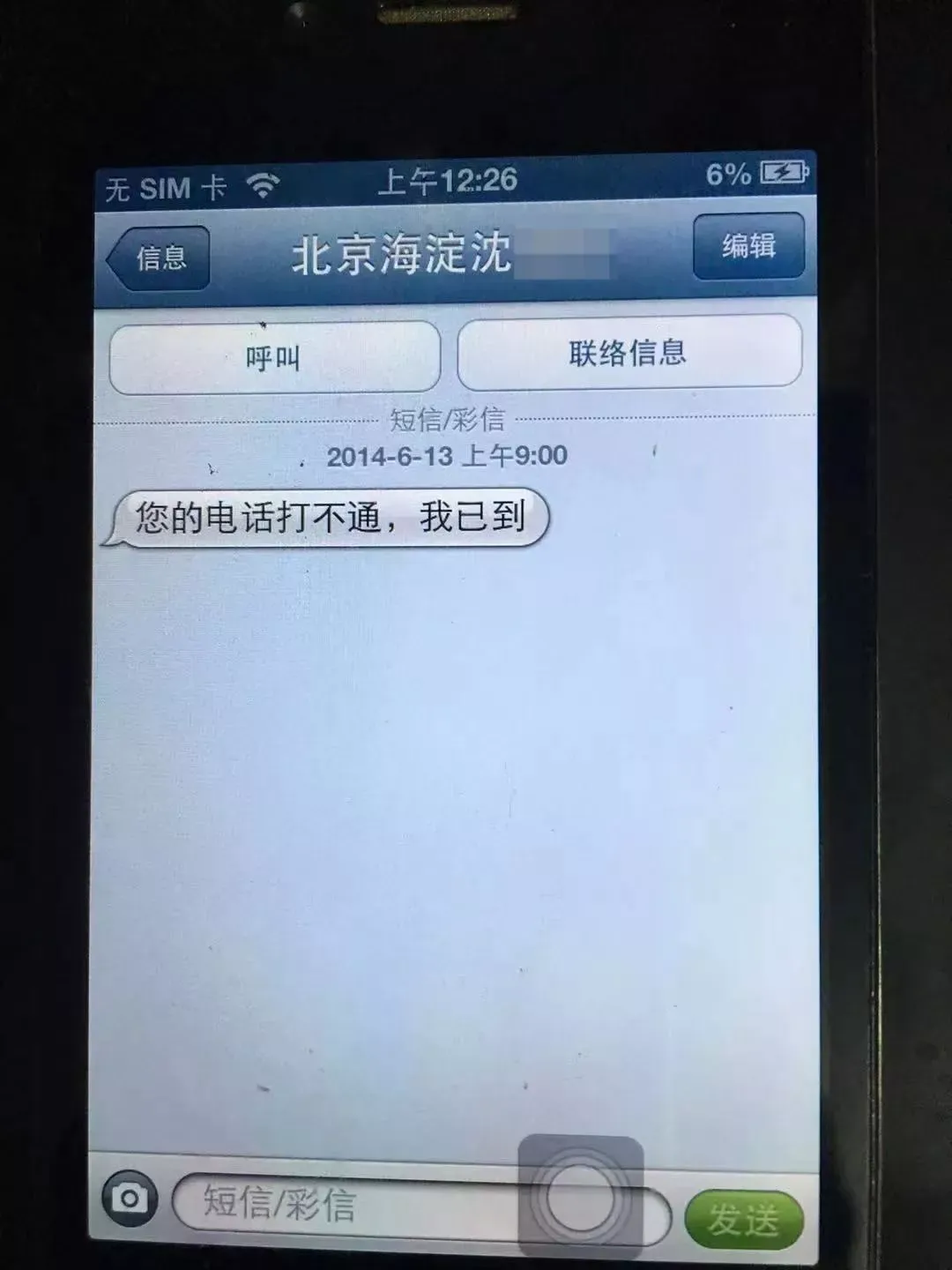

本案案情复杂,2014年案发次日,也就是2014年6月10日,周某某前往案发地海淀区公安分局羊坊店派出所报案。但公安机关未履行法定职责认真调查,反而于3日后去武汉市做周某某父母工作要求不予追究,直到7日后才在央视大楼草草询问了朱军,至今未予立案,也未出具受案回执或者不予立案决定书。因此,上诉人才不得不以民事诉讼程序追究朱军的侵权责任。此案涉及刑事民事程序的衔接以及交叉,案情极为复杂,需要人民陪审员参加审判。

《人民陪审员法》第16条规定:“人民法院审判下列第一审案件,由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行:(一)可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑,社会影响重大的刑事案件;(二)根据民事诉讼法、行政诉讼法提起的公益诉讼案件;(三)涉及征地拆迁、生态环境保护、食品药品安全,社会影响重大的案件;(四)其他社会影响重大的案件。”如前所述,本案属于社会影响极其重大的案件,全国人民群众广泛关注本案每一步进展,社会关注度极高,应当组成七人合议庭审理本案。

综上,本案同时符合《人民陪审员法》第15条第一款及《人民陪审员法》第16条第(4)项,应当由人民陪审员和法官组成七人合议庭。上诉人多次申请,均被一审法院驳回。一审法院所作出的驳回回避申请、驳回复议申请的决定没有事实依据和法律依据,属严重违反法定程序审理。

2.一审法院不同意更改案由,违反法定程序审判。

上诉人在2019年1月18日庭前会议上,申请变更案由为“性骚扰损害责任纠纷”,在法律规定的时限内提出申请,也是因为客观条件的变化使得原告可享有以更准确的案由行使民事诉讼权利,人民法院应当尊重当事人的意思自治。然而,一审法院认为,“性骚扰损害责任纠纷”为“教育机构责任纠纷”的下级案由,本案未发生在教育机构,因此拒绝变更(第一次庭审笔录第6页)。这一理由明显不能成立,属故意曲解法律。“性骚扰损害责任纠纷”与“教育机构责任纠纷”均属于第三级案由,二者是并列关系,并非包含关系,彼此独立,“性骚扰损害责任纠纷”不能理解为发生在教育机构的性骚扰损害责任纠纷,也就不能以此为由驳回原告变更本案案由的申请。

3. 一审法院不公开审理,也未公开宣判,违反法定程序审判。

上诉人多次申请公开审理,却均被一审法院拒绝。尽管本案涉及上诉人周某某的个人隐私,但上诉人可自行处分该项隐私权利益并决定是否向社会公众披露。上诉人主动通过朋友圈披露了其被朱军性骚扰的事实,同时也明确同意在公开庭审中公开作证并接受公开质证。涉及个人隐私的案件不公开审理,背后的法理逻辑在于法院无权主动披露任何自然人的个人隐私。但是,在该自然人选择主动披露且已经公开披露的情况下,法庭亦无权通过不公开庭审剥夺其自行处分的权利。

最为重要的是,本案中的关键证据内容,通过第三方自媒体人士,已经大范围对外公布。该自媒体人士在进一步公开披露了上诉人的个人隐私的同时,也通过断章取义、恶意解读的方式,严重损害了上诉人的名誉权。如果继续不公开审理,上诉人因为一审法院的不合法决定,被剥夺了公开对质、公开澄清的权利,不能有效地反驳该第三方自媒体人士,人格尊严进一步受到侵害。

但一审法院始终坚持不公开审理本案,并对上诉人及诉讼代理人加诸包括刑事责任在内的严厉保密责任,使得本案不能依法公开审理。

同时,依据《民事诉讼法》第148条第1款的规定,即便不公开审理案件,也一律公开宣判。但一审法院是在秘密审判、完全不公开的情况下,向上诉人宣告判决,属违反法定程序审理。

以上,一审法院未依法组成七人合议庭审理,未允许人民陪审员参加合议庭,拒不更改案由,拒不公开审理、公开宣判,均为一审法院严重违反法定程序审理的情形,依据《民事诉讼法》第170条第(4)项及民诉法司法解释第325条的规定,应当发回重审。

综上,一审判决对性骚扰案件原告加诸极其严格的举证责任和证明标准,却对应当调取的证据拒不调取,应当通知出庭的拒不通知,严重违反法定程序,导致一审判决认定事实错误,适用法律错误。为了保护上诉人的合法权益,维护法律的正确实施,特提起上诉,请求人民法院依法审理,支持上诉人的全部上诉请求。

此致

北京市第一中级人民法院

上诉人:周某某(弦子)

2021年10月8日

附:一审判决书