寒林與冰湖間的經濟奇蹟:一窺經濟發展的芬蘭模式

這是一篇歷史普。原文發表於台灣留學生在芬蘭之共筆部落格水鹿遇到馴鹿,也可在 Medium 閱讀。在 Matters 發佈的版本最末尾略有不同。

芬蘭地處歐洲偏遠東北,氣候嚴寒,人口稀疏,可以說先天體質不佳,又不像鄰國瑞典挪威,有豐富的石油礦產資源。但我們都知道,現在的芬蘭以高度平等均富的會、完善的社福體系與與環境品質聞名世界。

其中一個原因是林業。在短短半世紀,林業讓芬蘭從貧窮邊陲小國,經濟快速成長到歐洲前段班。1920年,光是林業產品,就佔全國出口總額的 93.7%;到了 1938 年,比例仍超過 80%。林業在外貿的獨霸地位,要到 1960 年代才被打破,隨金屬機械工業逐漸興起,跌落到 70%以下。

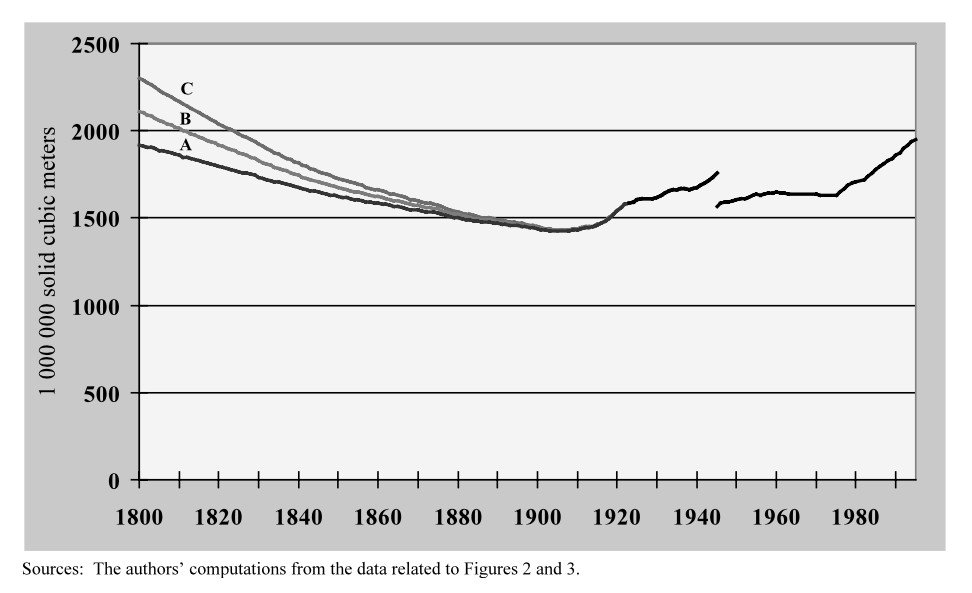

儘管芬蘭林業高度集約,芬蘭的森林蓄積在完善的法令保障與復育下,如今已經回到19世紀工業化伐林前的規模;而且,將近九成(85%)全國的商業林,通過 PEFC 或 FSC 的永續認證(世界平均為10%)。今天的芬蘭林業,資本與技術密集,成為永續林業的典範。林業在民眾心目中,也享有高度正面的形象,被視為是福利國家的支柱。

聽起來又是一個北歐神話。到底芬蘭是怎麼樣辦到的?

芬蘭是小國,沒有能力像大國一樣提供資本、原料、能源、勞動力,支撐具高度多樣性的工業部門。因此,要在全球產業分工中找到自己的位置,芬蘭的策略是:政府跟民間企業、社團一起合作,專注發展幾個有競爭力的產業。芬蘭政府特別積極地管理森林土地、建立環境標準、還有長期投資引導產業轉型升級。這跟加拿大、俄羅斯等其他高緯度林業大國很不一樣。

台灣對北歐往往有社會福利天堂的想像,卻對到底是怎麼樣的經濟支撐這樣的體制,以及制度如何建立,甚少關注。儘管芬蘭一連串的轉型並非一帆風順,高度仰賴機遇,但機遇發生時歷史如何轉折,仍然與制度息息相關。簡而言之,具有社會共同體意識的民主制度運作、良性的公私協力運作,使經濟成長的果實得以讓大眾一體均霑。二十世紀中初葉以林業發展帶動的經濟起飛,並沒有創造社會群體間的嚴重分歧與擴大貧富差距,為社會福利國奠定基礎。

縱使近年芬蘭的發展模式受到嚴峻挑戰,我想它的故事仍然有值得理解之處。

戰亂帶來土地改革

二十世紀初,芬蘭政府大把大把地把國有土地送給了貧困的國民。

1917年,沙俄被共產革命推翻,芬蘭乘機獨立,旋即爆發血腥的紅白內戰。代表中產階級、地主跟自耕農的白軍,受一戰時反蘇的德軍支持,擊敗代表都市無產工農支持共產主義的紅軍。芬蘭國旗原初的設計是黃底紅十字,為了避免紅色帶來共產黨的聯想,被議會硬生生修改成現今的白底藍十字。

如同所有內戰終了的國家,芬蘭必須為社會分裂止血療傷。決定鞏固民主共和體制的政府,將大量的國有土地分配給沒有土地的貧民,避免階級對立讓他們響應蘇聯的無產階級革命。

這些國有土地幾乎都是林地。

另一次大量土地分配發生在二戰戰後。芬蘭敗給進犯的蘇俄,割讓東方大塊邊境領土。許多國民不願成為俄國人,便往本土遷徙。這帶來相當整體人口 12% 的約二十六萬難民。為了安頓這些難民,政府再一次大量分配國有土地。

兩次大的土地改革,基本上就決定了現代芬蘭的森林地權結構 — — 超過百分之六十的森林由家庭或私人持有。 2016 年,只統計超過兩公頃的林地,芬蘭就有 63 萬名森林主,佔整體人口的14%。這樣高度分散的地權結構,讓林業發展帶來的利益,可以更平等的分配。

而北歐苦寒而土質磽薄的自然條件,使這些林地主人選擇維持林地,而非伐除森林,轉作農作。

沙俄倒台,浩劫重生

芬蘭一戰期間對俄貿易依存度超過 80%,出口林木與乳製品,換取國內無法自給的穀類。

蘇共掌控俄國政權之後,旋即關閉對芬蘭的出口貿易,芬蘭的經濟和糧食供給受到嚴峻打擊。

1917年,飢荒的恐懼與失業席捲芬蘭全國。獨立建國在當時對大多數人來說,並不值得歡欣,因為他們將在失業、疾病與營養不良中面臨酷寒黑暗漫長的冬天。

「1917年12月6日,議會簽署了獨立宣言,卻無人為自由的芬蘭慶頌高歌 — — 歷史轉捩的時刻往往僅僅如此而已。」 — — 芬蘭歷史學家 Henrik Meinander

芬蘭經濟的希望在戰後重建的龐大木材需求。可是,外國資本也對芬蘭林業龐大的利益垂涎欲滴。

芬蘭的企業以策略聯盟的方式合作,在定價、生產、行銷林業產品極小化國內競爭,進而統一對外,再要求政府採用嚴峻的政策保護國內產業,阻止外資的投資與購併。

1919年起,外國企業若要在芬蘭投資,必須先取得政府許可。並且,總經理與董事會多數成員必須是芬蘭公民。這不但讓芬蘭企業由芬蘭人主導,還讓芬蘭本國的經理人與工程師可以獲得國外較先進的技術與訓練。

芬蘭政府同時出資併購國內的外資林業公司。

譬如 1918 年政府花費了年度收入的十分之一,收購 Gutzeit & Co. 與 Tornator Ltd. 兩家英國與挪威公司,阻止他們再繼續收購林地。最後這兩家國有公司被合併,成為芬蘭現今最大的林業集團思道拉恩索(Stora Enso)。

這樣的政策搭上木材需求陡增的順風車,創造大量工作機會,特別是講芬蘭語的中產階級管理階層,相對地,原先佔社會優勢地位的瑞典語使用族群和瑞典血統的貴族家族快速式微。

芬蘭在獨立建國前,先為瑞典領土,後為沙皇治下半自治的大公國。在大公國時期,國內受教育的精英階層講瑞典語,而非芬蘭語。沙俄為了減輕敵國瑞典在芬的影響力,早期刻意鼓勵興起的芬蘭民族主義跟語言運動,而大公國以降便相對獨立的自治官僚體系和議會運作,使芬蘭共同體的想像成為可能。很多原先使用瑞典語的家族因為芬蘭認同覺醒,改換芬語姓名。原先瑞典語的使用族群在19世紀初仍有將近五分之一,到芬蘭獨立時只剩約 10%。仍然講瑞典語的人,漸漸被講芬蘭語的主流社會,認為是既得利益者、不忠誠的的異族。

瑞典語族群的影響力在芬蘭獨立後,迅速衰褪了。事實上,要跟員工進行一個基於人類語言的交流動作,芬蘭企業的經理人,也非會芬蘭語不可。

這群新興的芬蘭中產經理人階級,在我群他者的劃界下,有很強的社會共同體意識,他們建立了芬蘭的現代企業文化。以國營的思道拉恩索為例,基於不同階層的員工都應該有相近的生活標準與和諧關係的信念,提供員工現代的醫療、免費的基礎教育與職業訓練。並且在當時作為後進國的狀態下,優先對本國人採購,例如聘用阿爾瓦・阿爾托(Alvar Aalto)等芬蘭建築師設計企業總部與員工住宅。

芬蘭赫爾辛基大學的歷史學者 Micheisen 與 Kuisma 以「愛國的管理者」(patriotic managers)稱呼這群人,他們指出,沒有這群人的存在與興起的民族主義,基於社會共同體想像的,公私協力的經濟發展不可能實現。

公私協力的法制化

在國家大量分配土地的同時,因為重建的可觀利益,企業也大肆收購、兼併林地。無可避免地,造成嚴重的社會衝突。1920 年代,芬蘭人分成兩派:企業跟林業專家認為民間分散持有森林影響產業競爭力,但廣大的民間地主認為放任企業圈地,破壞林業發展與社會的連結。

日趨分散的地權,對林業公司來說實在非常沒有效率。當時平均一個林場才 30 公頃,只比一個大安森林公園的 25 公頃大一點點,實在太小了,沒辦法有效率的出口。林業公司被迫一個個跟森林所有者估價、談生意,才能砍伐,曠日費時。更麻煩的是,森林的管理與維護需要專業規劃,但各自為政的森林地主很難整合,譬如在森林生長期需要疏伐,讓樹木有足夠空間生長;或是大面積林地需要預先做輪流採伐的計畫。專家認為森林地主沒知識又短視近利,這樣的地權結構,根本是產業永續發展的障礙。

不過,隔壁蘇俄正想著對芬蘭輸出共產革命,政府無法讓土地兼併,自毀統治基礎,相反地,政府讓各方利益相關者溝通協商過程法制化,搭建明確的遊戲規則。1925年,芬蘭立法限制國家與企業對林地的所有權,企業受法律禁止,無法購買林地,自此,企業持有的林地被限制在全國林地的十分之一。但同時農民也必須將森林交給專家管理。

怎麼管理呢?

在 1928 年森林法的修法規定,各省與自治市都需設立森林管理委員會。每個地區的管委會中,一部分成員是森林地主代表,一部分是代表政府跟企業的委派人員(一名從中央林務委員會指派,其餘來自各地區民間的林業協會)。

各個地區的管委會雇用林務專家,來執行法律規定的永續林業:以不危及自然再生的方式砍伐森林、不能不合理地砍伐年輕的木材、民間的商業伐林都必須事先主動通報。

一旦違反法令,各省主管機關得禁止伐林,並且沒入違法採伐的所得。

徒法不足以自行。執行這些法令需要大量的林業專家。

支撐制度的人:林業專才與民間組織

過往芬蘭的森林學專家來自瑞典,自 19 世紀中沙俄統治時期,芬蘭確立發展工業化林業的基本經濟政策,卻發現人才短缺。

1858年,芬蘭開始建置森林學以及森林守衛員訓練學校;19世紀末,建立自己的森林學大學教育。赫爾辛基大學在 1898 年創立森林與農學系,並在 1913 年主持了芬蘭第一次森林學博士論文的口頭答辯。到了 20 世紀初,芬蘭已經有能力在職業學校、大學教育與碩博士等不同水平,自主培養森林學的專才。

這群林業專家跟林場主也在政壇活躍。芬蘭1940年代的林業部長歐薩拉(Nils Osara)便曾回憶,他的碩士論文題目,其實根本是在芬蘭總理辦公室討論出來的,因為總理大人剛好是他指導教授。

除了專家之外,芬蘭也有強健的民間組織,他們早在寒冷貧困的環境裡發展出同舟共濟,共度難關的傳統。

這篇文章篇幅有限,無法盡述,不過,可以觀察的一個特色就是合作社經濟,芬蘭的人均合作社數量,是全世界密度最高的,除了基於消費者所成立的合作社(例如現為芬蘭最大零售集團之一的 S Group),也包括生產者為基礎成立的合作社(例如芬蘭最大乳業集團 Valio),林業也不例外。

森林地主自己成立合作社,對內協調生產,對外協商定價。到了 1950 年代,Osuuskunta Metsäliitto 成為芬蘭最大的林業合作社,組織遍布全國,同時也成為最大的圓木出口者。後來,Osuuskunta Metsäliitto 甚至進行產業的縱向整合 — — 開始經營紙漿廠與林業機械研發。至今她躋身世界前二十大林業集團,卻仍維持合作社的組織形式。

如果沒有適當的團體代表個人,與建立讓不同團體有辦法協商的平台,作個人與政府之間的中介,公私協力就不可能順利運作。芬蘭做到了。這樣的背景下,森林法被有效貫徹,1920年代起,芬蘭的森林蓄積(growing stock)便止跌回升,不斷成長,逐漸回到 19 世紀初期工業化伐林前的水平。

當政府不貪污的時候

芬蘭自然資源研究院的學者 Matti Palo 回顧芬蘭林業發展史,儘管政府的角色如此積極,曾擁有近半全國林地,推動林地的私有化、工業化、人才培育、以及環境永續轉型,芬蘭的歷史學家卻很難找到大規模、有組織貪污的資料。儘管有,也只是個別的森林警衛被舉報。

芬蘭從未被獨裁或威權統治過,而這兩者是貪污滋長的土壤;芬蘭如同其他北歐國家,一世紀以來在民主的進程是相對進步的,有較強健的媒體與民間組織監督施政,司法能獨立運作,公務員也習於遵守法治 — — 這樣的傳統始於19世紀大公國時期,便規定人民必須有大學教育才能服公職。

當政府不貪污腐敗,效能與公平便有一定的保障。

相對地,在貪腐嚴重的熱帶林業國家,賤賣國有林地、盜採盜伐持續讓社會付出高昂成本,也讓永續林業的規劃無法付諸實踐。舉例來說,賤賣林地使森林的預期價值下降,林地擁有者永續維持森林的意願就會降低。林業學者 White 與 Martin 就曾估計貪腐讓熱帶國家的政府,一年損失 100 到 150 億美元。

從工業化邁向後工業化

林業帶來的財富,是芬蘭產業工業化乃至於後續轉型的根本。林業帶來的大量外匯,被轉投資發展更高附加價值的產業。這些資本被轉投資到木材處理、造紙、林業機械、金屬加工、船舶交通機電產業,乃至於較晚近的電子通訊與資訊服務。林業也漸漸更強調知識密集的技術研發和資本投入,而非僅僅出口工業產品。

政府和民間的合作,在具國際競爭力的幾個重點產業建立過程扮演關鍵作用,比如法制規劃、基礎的能源交通建設、以及教育研究單位的設立等。芬蘭許多佔世界領導地位的公司,曾是或仍是國有企業。林業就包括斯道拉恩索、芬歐匯川(UPM-Kymmene)與 Metsä,是世界幾間最大的林業公司。其他產業則例如機械工業的 Kone(最有名的產品是電梯)、Valmet (交通機械)、Metso(全球最大的造紙機械廠商)、Meyer Turku 的前身、Aker Arctic(世界最大的破冰船設計商)等。

儘管林業漸漸不再是經濟唯一支柱,芬蘭民眾對這個曾經帶領偏遠小國走出貧窮的功臣,仍然有壓倒性的正面觀感。芬蘭學者 Heino 與 Karvonen 1994 年到 2001 年在芬蘭執行六次問卷調查,有高達百分之九十的受訪者同意「林業是我們最重要的社會福利基礎與保障」。同樣的調查指出,將近百分之八十的受訪者認為芬蘭的森林資源有好的管理品質。

不過,這樣立基於自由市場資本主義,政府同時高度規管與支持產業的芬蘭模式,也遭遇新的挑戰。

1990 年代後,蘇聯解體,芬蘭加入歐盟、歐元區與世貿組織,國營企業逐步民營化,政府也放寬前述對自由貿易與投資的管制。林業的國外投資高速成長,而林企業開始出現寡占。芬蘭最大的森林企業如 Stora Enso 等,在 1990 年代初只佔了全國紙漿與造紙生產的35%產值,到了 2012 年,已經超過九成。

同時,傳統的造紙業也被快速成長的數位閱讀影響。芬蘭前總理史杜普(Alexander Stubb)就曾在 2014 年美國 CNBC 的專訪中抱怨蘋果公司:iPhone 毀了 Nokia,iPad 則殺了芬蘭造紙業。史杜普要這樣碎念,也不是不行:芬蘭的紙漿與造紙產量,在 iphone 跟 ipad 問世的 2000 年代末期,便開始顯著下滑,而它佔了林業產值的三分之二。

如今,林業就像整個芬蘭經濟和社會,不僅正在摸索新的發展模式,也還在尋找它們的下一個成長動能。

結語:反觀台灣?

在共筆部落格發布的原文沒有很用力地將上面的敘述跟某些理論連結,一方面是考量留學生共筆部落格的讀者類型,儘量力求淺白,另外一方面,限於作者幾乎等於零的芬蘭語能力,也不適合這樣做。不過,我還是試著紀錄部分在撰寫時,我所聯想的內容:

芬蘭的經濟發展模式,不僅深受自然環境條件限制,也受到幾次關鍵的歷史機遇影響。它們建立起國家高度規管與支持特定重點產業的發展模式,但政策制定和落實的過程,也仰賴各種民間組織的協商與合作,並藉由合作機制的制度化,將具代表性的民間組織整合到現代官僚科層體制中。這樣的做法有助於讓政策帶來的受益效果較為平等的分配。這或許是芬蘭作為小國,成功整合有限資源,在全球化體系保有競爭力,卻不致於在高速成長過程引發劇烈社會分歧與衝突的關鍵之一。

反觀台灣,在戒嚴乃至民主化初期建立的民間組織,不脱恩庇侍從體系的陰影。一般的批評是,民間社團成為政府上對下地為了鞏固對特定群體(例如地方派系或職業團體)支配的工具,民間組織的效忠與服從,也能為自己帶來上位者給予的好處。這樣的權力結構,侵蝕原本民間組織應該為其所代表群體利益發聲,與制度化民主過程中,與其他利益相關者協商折衝的功能。

或許這樣也就比較能想像:林業在芬蘭享有很好的社會形象,相較之下,台灣經濟起飛過程的幾個受到政府重點扶植/特許的產業(比如石化、礦業),反倒與地方社會不斷衝突。體制外的抗爭也不斷發生,而這是芬蘭所無的經驗。

我對中國的狀況不了解,沒辦法做出適切的比較跟提問,不過也很好奇這邊對岸的網友會有什麼想法!

參考資料

Arja Tuusvuori (2017). Finland´s forests gave it its prosperity. What will the country do in a post-paper world?. Retrieved fromhttps://www.helsinki.fi/en/news/society-economy/finlands-forests-gave-it-its-prosperity.-what-will-the-country-do-in-a-post-paper-world

Arto Kokkinen , Jukka Jalava , Riitta Hjerppe & Matti Hannikainen (2007) Catching up in Europe: Finland’s Convergence with Sweden and the EU15, Scandinavian Economic History Review, 55:2, 153–171, DOI: 10.1080/03585520701435996

Donner-Amnell, J. (2004). To be or not to be Nordic? How internationalization has affected the character of the forest industry and forest utilization in the Nordic countries. Politics of forests: Northern forest-industrial regimes in the age of globalization. Ashgate Publishing, Aldershot, 179–204.

Finnish Forest Association. (2016). Forest ownership. Retrieved fromhttps://www.smy.fi/en/forest-fi/forest-facts/finnish-forests-owned-by-finns/

Holopainen, E. O. (1968). A note on the use of a forecast as the first guess in objective analysis. Tellus, 20(1), 129–131.

Lehtinen, A., Donner-Amnell, J., & Sæther, B. (2004). Introduction: Northern forest regimes and the challenge of internationalization. Politics of Forests — Northern Forest — Industrial Regimes in the Age of Globalization, 3–30.

Heino, J., & Karvonen, J. (2003). Forests-an integrated part of Finnish life. UNASYLVA-FAO-, 3–9.

Michelsen, K. E., & Kuisma, M. (1992). Nationalism and industrial development in Finland. Business and Economic History, 343–353.

Myllyntaus, T., & Mattila, T. (2002). Decline or increase? The standing timber stock in Finland, 1800–1997. Ecological Economics, 41(2), 271–288.

Natural Resources Institute Finland. (2017). Increment and drain of growing stock. Retrieved from: http://findikaattori.fi/en/49

Palo, M. (2006). Coevolution of forestry and society in Finland: From preindustrial to industrial forestry. In M. Rauhalahti (Ed.), Vuosilusto 2004–2005. Essays on the History of Finnish Forestry (pp. 49–100). Punkaharju: Luston Tuki Oy.

Palo, M., & Lehto, E. (2012). Private or socialistic forestry?: forest transition in Finland vs. deforestation in the tropics (Vol. 10). Springer Science & Business Media.

Pakkanen, M. (1962). Co-operative forest industries in Finland. Unasylva, Vol. 16 (3).