苏联计算机科学的复杂历史

小标题:计算机如何报复苏联?被谴责为资本主义工具的计算机揭露了苏联的弱点。

1950年,随着冷战的全面展开,苏联记者拼命地寻找一些东西来帮助他们完成反美宣传的任务。那一年的一月份,《时代》杂志的一个封面似乎正好提供了这样的东西。它展示了一台早期的机电计算机,名为马克3号(Harvard Mark III),并在封面上标榜:“人类能造出一个超人吗?”(Can Man Build a Superman?)

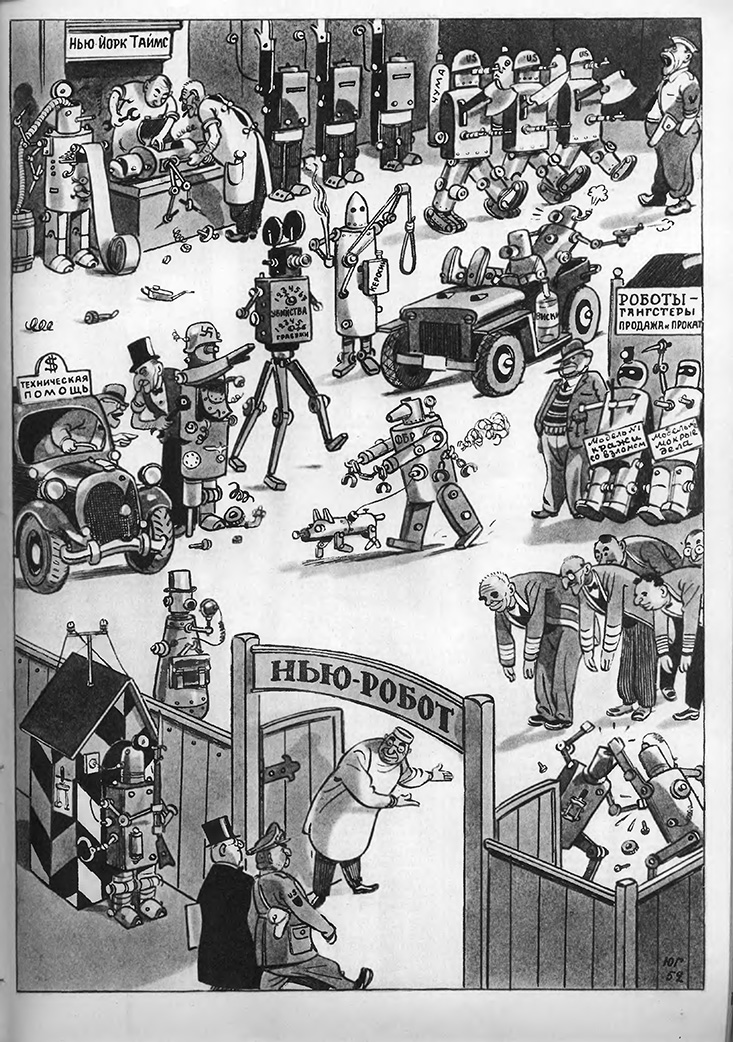

这是一个符合意识形态标准的目标。1950年5月,《苏联文学公报》(Soviet Literary Gazette)的科学编辑鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)写了一篇对美国公众迷恋“思维机器”(thinking machines)的轻蔑的评论。他嘲笑资本家用顺从的机器人取代有阶级意识的工人和人类士兵的“甜蜜梦想”。他嘲笑使用计算机处理经济信息的想法,并讽刺美国商人“热爱信息就像美国病人热爱专利药丸一样”(love information [like] American patients love patented pills)。他蔑视信息时代的西方先知,尤其是其中最著名的——控制论的创造者、麻省理工学院数学教授诺伯特·维纳(Norbert Wiener)。控制论那时才刚刚诞生几年,宣称生物、技术和社会中的控制和通讯机制在根本上是一致的。当然,鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)实际上并没有读过维纳关于这个主题的著作《控制论》;他文章的内容清楚地表明,他对控制论的所有了解都是从1月23日的《时代》杂志上借来的,而且很可能是从它的封面图片上借来的。

在充满偏执的苏联媒体环境中,鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)的文章被视为来自上层的信号。心理学家米哈伊尔·伊劳舍夫斯基(Mikhail Iaroshevskii)领会了这一暗示,发表了两篇对控制论的尖锐抨击,一篇发表在《文学报》(Literary Gazette)上,另一篇发表在1951年题为《反对美英帝国主义的哲学追随者》(Against The philosophing Henchmen of American and English Imperialism)的论文集上。他指责维纳将人类思维简化为形式化的操作,并把控制论称为“时髦的伪理论”,是由“对人类和科学充满敌意的无知者”编造出来的。他接着引用了维纳的名言,即计算机革命“必然会使人类大脑贬值”(bound to devalue the human brain),就像工业革命使人的劳动贬值一样。虽然维纳的意思是,他的评论是对资本主义的自由主义批判,并呼吁建立“一个基于人类价值而非买卖的社会”(a society based on human values other than buying and selling),但米哈伊尔·伊劳舍夫斯基(Mikhail Iaroshevskii)显然将其解释为一种愤世嫉俗的越轨行为。“从这个奇妙的想法,”他写道,“(semanticists-cannibals)得出结论,人类的大部分必须被灭绝。”像鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)一样,米哈伊尔·伊劳舍夫斯基(Mikhail Iaroshevskii)也没有去读维纳的任何著作。事实上,这并不容易:在鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)的攻击后,维纳的控制论从苏联图书馆中被撤下。相反,米哈伊尔·伊劳舍夫斯基(Mikhail Iaroshevskii)主要从鲍里斯·阿加波夫(Boris Agapov)早期的文章中得出他的观点。

当一个批评家重复另一个批评家的指责,重复旧的指责,编造新的指责时,一场反控制论运动联合起来了。批评家们并没有因为对控制论实际内容的无知而阻止他们——事实上,这有助于释放他们的想象力。他们巧妙地操纵了一些断章取义的维纳语录,把控制论的外衣披在一个意识形态的稻草人身上。维纳那句“信息就是信息,不是物质也不是能量”(information is information, not matter or energy)的言论被夸大了,变成了信息“与物质或意识无关”(nothing to do with matter or consciousness)的说法,批评者得出结论,控制论正沿着“通向开放的理想主义和宗教的直线道路”前进(当然,这两个词在苏联都是贬义词)。

哲学家们也加入进来,抨击控制论“执着于陈旧的理想主义哲学的残余”,以及把人脑的活动简化为“机械连接和信号”的“机械论”。他们声称,控制论是双重有罪的。它偏离了辩证唯物主义——苏联官方的科学哲学,在同一时间走向两个相反的方向——唯心主义和机械主义。媒体把它描绘成“唯心主义”(idealistic)和“机械论”(mechanistic)、“乌托邦”(utopian)和“反乌托邦”(dystopian)、“技术官僚主义”(technocratic)和“悲观主义”(pessimistic)、“伪科学”(pseudo-science),是西方军事侵略的危险武器。苏联的批评家忽视了,或者可能没有意识到,维纳在广岛核爆后公开表明的和平主义立场,以及他拒绝参与军事研究。

当然,这些针对计算机使用的公开攻击的麻烦在于,这个国家急需计算机。军方尤其认识到了这一新兴技术的价值,以及落后的风险。

因此,在一个典型的“两面派”例子中,苏联开始秘密地追求军事计算,同时谴责西方这么做。当媒体嘲笑美国人对机器人下达军事命令的“幻想”时,苏联核武器计划的首席数学家谢尔盖·索博列夫(Sergei Sobolev)不知疲倦地推动新计算机的发展。其中包括苏联的第一台计算机MESM和它的第一台小型计算机M-1。

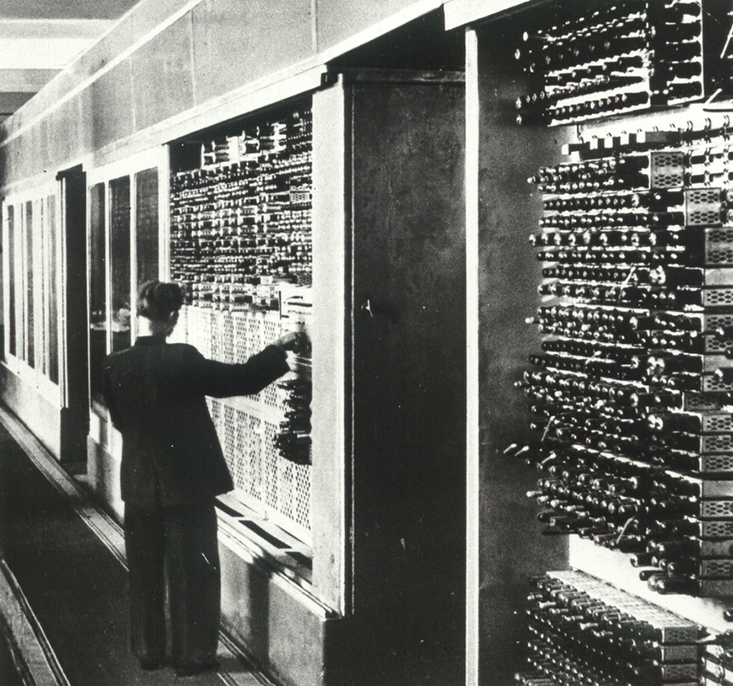

1950年1月,苏联甚至在两个相互竞争的项目之间发起了一场资本主义风格的竞赛,就在同一个月,《时代》杂志刊登了其著名的封面。每个绝密项目的任务都是为军事计算建造大型高速电子计算机。其中一个叫BESM,由苏联科学院开发;另一个叫Strela,由机器制造和仪器制造部开发。这两个机构都为这些旗舰项目投入了巨大的资源,1954年,Strela被宣布为获胜者。这台巨大的、房间大小的机器共生产了7台,并投入军事用途,帮助设计氢弹、核打击效率模拟、导弹防御系统设计以及各种海空军项目。BESM的改进型成为欧洲最快的计算机,很快也投入生产。计算机专家在他们的政治教育会议上口头上支持反控制论运动,然后开始基于控制论原理开发新的军事控制和通信系统。

使用计算机需要特别小心:必须避免使用任何可疑的控制论术语。甚至“逻辑运算”(logical operations)这个短语也很危险,因为它可能被解释为暗示机器可以思考。研究人员使用了更中性的技术术语“存储”(storage)来代替“计算机内存”(storage),“信息”(Information)被“数据”(data)所取代,而“信息理论”(information theory)则被“带噪声的电信号传输的统计理论”(the statistical theory of electrical signal transmission with noise)这种令人费解的表达方式取代。一个关于斯大林的手下、负责核武器计划的贝利亚(Beria)的笑话变得流行起来。贝利亚(Beria)找到他的老板,请求允许他将臭名昭著的控制论领域用于军事目的。斯大林吹着烟斗说,“好吧,但请确保其他政治局成员不会发现。”

到1953年,苏联的控制论已经被冷落了三年。当年3月,斯大林去世,5个月后,苏联试验了第一个热核装置(美国两年前也试验了他们的装置),苏联的命运终于开始扭转。科学家和工程师们受到他们军事工作所赢得的声誉的鼓舞,开始反击斯大林支持的空想家和党内文人。在斯大林时期被压制的学科,如遗传学和数理经济学,开始回到大学和研究实验室。科学家和计算机专家开始主张对控制论进行类似的复兴。1955年8月,发表了严厉批评控制论的《哲学问题》(Problems of Philosophy)杂志突然改变了立场,就像风向标感应到了变化的风向。它发表了一篇支持该学科的里程碑式的文章,名为《控制论的主要特征》(The Main Features of Cybernetics)。

这篇文章由来自军事计算领域的三位重量级人物署名,驳斥了所有对控制论的意识形态指控。作者没有试图将其与辩证唯物主义相协调,而是简单地指出,它是有效的,因此它在意识形态上一定是正确的。他们在军事研究图书馆的机密部门读到了维纳的著作,他们综合了苏联版的控制论,从计算机技术的实用价值中汲取其合法性。

这篇文章激励了控制论爱好者们推动计算机进入民用经济的各个领域——从交通和工业自动化,到天气预报和经济规划。政权的意识形态陈词滥调再次出现,但这一次是为了支持这个新兴领域。研究人员开始出版名为《为共产主义服务的控制论》(Cybernetics in the Service of Communism)的年度丛书,强调计算机有助于建设新社会的光明前景。

党的领导人很快就被说服了,1961年的共产党纲领指出,控制论对共产主义的建设至关重要。政府发布了一系列决议,授权建设新的计算机工厂,大众媒体开始把计算机吹捧为“共产主义的机器”。“控制论”这个词被移除黑名单,成了一个时髦的绰号。遗传学现在是“生物控制论”(biological cybernetics),非巴甫洛夫生理学是“生理控制论”(physiological cybernetics),数学经济学是“经济控制论”(economic cybernetics)。它帮助取代了基于电话总机比喻的简单化的巴甫洛夫式的条件反射方案,用更复杂的模型将大脑比作信息处理器。甚至连法律也将注意力转向“司法控制论”(judicial cybernetics);法律学者梦想让他们的概念“像数学、物理和化学概念一样精确”(as exact as [those] of mathematics, physics, and chemistry)。苏联的计算机已经重新启动。

经济学和管理学中的控制论议程尤其大胆。研究人员提出通过统一的全国计算机网络将所有苏联企业连接起来,从而实时处理经济信息,优化整个经济。这一提议引起了中央情报局分析家的严重警惕,他们开始怀疑控制论在苏联政府手中变得过于强大。他们引起了肯尼迪政府的关注,1962年10月,肯尼迪总统的特别助理小阿瑟·施莱辛格(Arthur Schlesinger, Jr.)在一份备忘录中悲观地预测,“苏联对控制论的全面投入”将给苏联带来“巨大的优势”。施莱辛格警告说,“到1970年,苏联可能会有一种全新的生产技术,涉及全部企业或工业综合体,由采用自学计算机的闭环反馈控制管理。”成立了一个特别专家小组来调查苏联的控制论威胁。

施莱辛格可能没有意识到的是,苏联当局在多大程度上利用控制论来维持其行政等级,抵制改革。20世纪70年代,苏联政府发起了一场声势浩大的运动,将计算机管理系统引入经济中,进行生产控制和计划,但并没有从根本上改变管理结构或权力平衡。

这被证明是一个严重的错误。苏联中央计划经济对计算机化准备不足。其繁复的官僚体制太慢,无法在生产和分配方面实施迅速的变革,而且它由工业部统治,这些工业部就像独立的领地一样,不愿意分享其信息或决策权。因此,每个部都建立了自己的信息管理系统,与其他部门互不联系,互不兼容。官僚们没有把自上而下的经济体制转变为自我调节的体制,而是使用他们新的控制论模型和计算机来保护他们的权力。昂贵且基本无用的信息管理系统散布在全国各地。

自上而下的计算机化的结果是毁灭性的。新的计算机系统积累了越来越多的原始数据,产生了可怕的堆积如山的文书工作。20世纪70年代初,每年大约有40亿份文件在苏联经济中流通。到20世纪80年代中期,在大力推进官僚机构的计算机化之后,这一数字上升了200倍,达到约8000亿份文件,相当于每个苏联公民拥有3000份文件。所有这些信息仍然必须通过集中的、等级分配的狭窄渠道,受到制度障碍和保密限制的挤压。管理变得非常笨拙。例如,为了获得生产普通扁铁的许可,工厂经理必须收集60多个签名。技术创新成了官僚主义的噩梦。

“老大哥”希望看到一切、了解一切,却被那些试图描绘美好前景的下级官员扭曲的信息淹没了。大量不准确的信息使决策机制瘫痪,而准确的信息只能在当地交换,就像黑市商品或地下出版物中的禁书。计算机曾经遭到诋毁,现在受到拥护,但有一点是不变的:它们放大了实现它们系统的优点和缺点。毕竟,控制论背后的关键思想是通过反馈进行控制。在自我激励的自由代理人手中,它是一个强大的经济引擎。在单一的控制机构手中,它带来了停滞。或者,正如计算机科学家喜欢说的,“垃圾进,垃圾出”(garbage in, garbage out)。本是为了证明社会主义的优越性,信息技术却最终证明了苏联政权的无能。

苏联的幽默不失为一种讽刺。正如一个笑话所说,勃列日涅夫(Brezhnev)拥有最新的人工智能,所以他问:“我们什么时候能建成共产主义?”计算机回应道:“17英里内。”勃列日涅夫认为,“一定有什么地方不对劲”,并重复了这个问题。计算机再次回答,“17英里内。”勃列日涅夫被这种不可理解的回答激怒了,他命令一名技术员去调查这台机器。“一切正常,”过了一会儿,技术员回答道。“你自己也说过:每一个五年计划都是迈向共产主义的一步。”

作者斯拉瓦·热罗维奇(Slava Gerovitch)是麻省理工学院数学系数学史讲师和研究项目主任。他是研究俄罗斯科学技术史的专家,著有《从新语言到网络语言:苏联控制论史》(From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics)和两本关于苏联太空探索的书。

编译自:Nautilus网站上的一篇文章How the Computer Got Its Revenge on the Soviet Union

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!