“杀害女性”:新冠肺炎阴影下的另一场瘟疫

文/陆不平

一切都不是瞬间改变的:就像躺在逐渐加热的浴缸里,你就是被煮死了自己也不会察觉。当然,报纸上不乏各种报道,水沟里或树林中的尸体,被大头棒连击致死、碎尸,或像从前常说的遭到强奸。但那些报道说的是别的女人,干这种事的男人也是别的男人。那些男人没有一个是我们认识的。报纸上的消息对于我们来说就像一场场梦,别人做的噩梦。多可怕呀,我们会说。它们确实可怕,但可怕的同时又觉得难以置信。它们过于耸人听闻,它们带着一种与我们的生活迥然不同的特性。 我们不是新闻人物,我们生活在印刷字体边上无字的空白里。这个空间给予我们更多的自由。 我们生活在各种报道之间的空白里。 ————《使女的故事》

全球正在经历新冠肺炎和女性杀害的双重瘟疫的肆虐。新冠肺炎的蔓延,使得全球流动停摆,各国实行封锁和更加严格的居家隔离措施。与此同时,隔离政策的也使得许多女性不得不与潜在的施虐者长时间生活在同一屋檐下,这也一定程度上加剧了针对女性的暴力。在我国,最近频发的暴力,几乎全部是男性针对女性,且是以谋杀为表现的最为极端的暴力形式。

针对女性的杀害一直存在,只不过最近的瘟疫让女性的慘況急剧恶化。面对这场持续的针对杀害女性的“战争”,这篇文章第一部分先指出现有官方和媒体对家庭暴力报道的主要问题,指出为什么我们需要新的语言;第二部分以拉丁美洲的经验为参考,用“杀害女性”一词来重新定义和理解最近针对女性的最为极端的暴力。通过使用“杀害女性”这一概念,我希望把性别暴力与经济和社会暴力交叉起来理解。最后,以在拉美崛起的女性主义反抗运动为例,本文试图指出女性并不是绝望无力的受害者。除了恐惧或寻求个体的解决方式之外,文章最后以墨西哥的妇女罢工为例,试探讨寻求政治和经济领域反抗的道路。

当家成为女人最危险的地方

这几天,四川藏族姑娘拉姆的故事再次引发全网关注,但其实从新冠疫情爆发以来,女性遭到亲密伴侣杀害或家暴的新闻报道,不时见诸报端。就在几个月前,杭州杀妻碎尸案就引发一轮热议。55岁的许国利趁妻子熟睡时,将其杀害并残忍分尸。一天过后,在妻子公司的催促下,许国利才报警,谎称妻子失踪。几日后,情节类似的杀妻案再次发生。据四川安岳县警方通报,一名男子杀妻并分尸,报警谎称妻子失踪。8月,一名24岁的南京大学生同样无故“失踪”一个月,其后才发现她被男友诱骗到云南出游,遭到对方杀害。而就在国庆前一日,被前夫闯入家中以刀砍伤并淋汽油烧成重伤的拉姆,最终在ICU昏迷近半个月后离世。

在全球其它地方,类似事件也不断发生,如法国,每三天就有一名女性死于家庭暴力。[i] 在南非,今年6月,先是一名年轻女性被抛尸于树下,短短几天后,另一名身怀八甲的28岁女性被捅死并吊在树上。南非总统 Cyril Ramaphosa 在公开讲话中说到,半个月内,就有超20多名妇女及儿童惨遭杀害。在南非,至少有51%的女性曾遭遇过亲密伴侣的暴力。Ramaphosa 甚至直白地说,“对女人来说,南非是世界上最不安全的地方之一。”[ii]

在墨西哥,2020年初发了一起举国震惊的案件:一名25岁的女子在被丈夫剥皮分尸,器官被冲入下水道。此类针对女性的杀害几乎每天在发生。据统计,墨西哥2019年每天平均有超过10名女性遭杀害,杀人者多为受害女性的前夫、男友。过去几年里,此类案件数量不断攀升。

对女性的家庭暴力升级到杀害的案件在拉丁美洲尤为突出。[iii] 在阿根廷,每十例针对女性的杀害中,就有七例发生在受害者家中。[iv] 随着病毒肆虐,针对女性的暴力和杀害案件在拉丁美洲急剧增加。从今年3月到5月,哥伦比亚针对女性的家庭内部暴力增加了94%;巴拉圭今年3月平均每天收到至少80起针对女性的暴力和虐待的报告,相对去年同比增加了35%;委内瑞拉的塔奇拉州和布宜诺斯艾利斯,都出现针对女性的暴力案件急剧增加的现象。

家成了女人生活最危险的地方。“消失”的女性,有着不同的年龄,来自不同地方,成长的社会背景也各不相同。然而,她们被“消失”的案发地大多是日常生活的空间,在那些我们可能每天都会经过的房子里。在这些案件中,大多数女性生前都遭受了不同形式的长期暴力,而施害者多为她们的亲密伴侣,或是丈夫、男友,或是前夫、前男友。据联合国联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 2018年发布的一份报告显示,2017年全球共有8.7万名女性遭到杀害,超过五万多人都是被伴侣或家庭成员所杀,占近六成。也就是说,全球平均每天有137名女性被丈夫或男友杀害。在我国,根据妇联统计2015年的统计,全国2.7亿个家庭中,三分之一的已婚妇女曾遭到家暴。[v] 这一数据还不包括未婚女性在亲密关系中所遭遇的家暴案例,最明显的例子是河南嵩县一名男子当街打死其前女友,这种暴力令人发指,却无法被纳入统计。[vi]

在最近几个月发生的家庭暴力案件中,女性受害者几乎无一人生还。她们无法再发声,她们的故事多是由她们的家人、朋友或公权力叙述。其中公安机关和媒体成了最重要的权威发布渠道,他们对暴力发生原因的解读,定义并定性了一系列家庭暴力事件。不管是警方通报还是媒体报道,他们通常把家庭暴力放置到以下两种框架中分析。

第一种,也是最常见的报道认为,男性针对女性的家庭暴力发生的原因是“家庭内部纠纷”或“情感纠纷”。如,澎湃新闻的一篇文章分析了78份判决书,得出“杀妻案多因情感纠纷”的结论。[vii] 第二类分析则常常把暴力与底层男性联系才一起,暗示只有低素质的底层男性才是施暴者。

但这两种常见的对家庭暴力的框架定义都各有问题。第一种把暴力归结为“情感纠纷”或“家庭内部纠纷”的分析常常把暴力限定为个别家庭内部的问题。这导致一种“理所当然”的假设:由于暴力发生在家庭内部,那一定是个体的家庭内部出现问题,才导致暴力的发生。这样的假设的后果是,每一个女人“消失后”,总有人为施害者找各种各样的借口,解释并“合理化”其杀妻动机:男人表白被拒,男人要复婚而不得,男人怀疑妻子有婚外情,无法接受妻子提出离婚,男人因为生活琐事,男人欠债赌博,男人酗酒、有精神病或者犯罪前科……[viii]

不少媒体甚至从心理学角度入手,认为暴力产生的原因是少数男性的心理问题。他们认为,少数男性因为原生家庭问题,童年经历不愉快,因而无法与女性发展出正常关系。他们的不安和男性气质受损,导致他们更倾向于使用强奸、杀害或其它形式的暴力以强调自己男性气质。最常见的此类分析是白银连环杀人案发生后,媒体对凶手高承勇童年成长背景的过度关注与报道。正如 Sylvia Walby 在《Theorizing Patriarchy》[ix] 一书中指出的,这类分析并没有足够的研究数据论证,更重要的是,这种分析把问题极端个人化,把针对女性的暴力归结为少数男性的个人行为,从而忽略了整体的性别不平等等结构因素。

第二类中常见的分析,主要从阶级角度理解暴力,理所当然的认为底层男性因为对自身环境的不满,因而更容易对女性施加暴力。特别是当经济状况不好,失业率高或住房紧张的时候,底层男性因为承受巨大压力,因此把愤怒投向他们身边的女性,对他们的妻子施暴。例如,在一篇广为传播的文章《消失的爱人:近500起女性被杀罪案剖析》中,他们根据对325个具有较完施害者信息的案件分析,得出施害者“多为受教育程度低,法律意识薄弱”的“农民与无业者”。这篇文章认为,“较差的法律意识,较不稳定的经济、生活和精神状况可能是导致施害者在矛盾发生时选择极端方式解决的影响因素”。[x]

但这种分析同样有问题。Walby 说,认为杀害女性的大部分为底层男性,这同样没有事实依据。其次,这种解释也无法解释为什么底层男性要把气撒在女人身上,而不是攻击其它更明显的阶级或种族的敌人。更何况,如果真的按他们说的,那底层的女性应该比底层男性更加暴力,因为她们的生存情况肯定更差。

把暴力归结为某一特定群体的观点,加剧了对底层的歧视。比如,网络频发的对“凤凰男”、“屌丝男”的恐惧和厌恶情绪,更有部分活跃在微博上的女大v呼吁未婚女性远离“凤凰男”。从北京王光宇杀妻案、到上海朱晓东杀妻藏尸案、再到最近的南京女大学生失踪案,我们看到,这些施暴者来自的不同的社会阶级,并不是只有底层男性才会施暴。但反过来,恰恰是身处底层的女性在面对暴力时,更无助,更缺乏求助渠道,而当她们求助时也更容易被公权力无视。比如拉姆事件,很清楚地说明,她作为女性,少数民族和底层,处于整个社会结构的最底端,尽管她有勇气离婚,并在遭受暴力时报警求助,但仍然没有逃脱被残忍杀害的悲剧结果。

除了上述两类问题,还有一个更严峻的问题是,当官方通报和媒体的报道把暴力默认为家庭暴力时,我们无法清楚地看到暴力的极端程度。家庭暴力包括各种各样的行为,从言语骚扰,到精神虐待,再到身体侵犯或性侵犯等。但从杭州杀妻案到拉姆案,我们看到,最近几个月内所发生的都是最为极端的、且都是针对女性的暴力形式:杀害女性。这些针对女性的杀害暴力,包括“分尸”、“抛尸”、“淋汽油焚身”等等。当我们使用“家庭暴力”一词时,我们只能把这些极端残忍的杀害理解成个案,而无法意识到这是极端的、结构性的社会犯罪。

其次,虽然暴力发生在家庭内,但问题不止是家庭本身。家庭暴力与经济、社会和政治暴力密不可分。媒体和官方的报道遮蔽了公权力本该履行而没有履行的职责。这些女性被杀害前,通常经历其它暴力行为,包括殴打和强奸等。但当她们报警,寻求帮助时,往往得不到及时的救助。例如, 河南男子赵某在与妻子离婚后,不断对其妻子侯某施暴,甚至强奸和殴打侯某。侯某到派出所报案,却无法得到救助,直到被其前夫强行“拽走”。失踪近二十天后,警察在一辆沉入黄河中的车辆里,发现了侯某的尸体。[xi] 权力机关对男性针对女性的暴力往往视而不见,当家暴发生的时候,社会的每个环节几乎都在纵容对女性的极端暴力。

因此,当现有官方和媒体报道总是有意无意地弱化家暴程度和个人化家暴成因的时候,我们是否需要用新的语言来定义这场四处蔓延的针对女性的极端暴力?正如法国媒体人所说的,“语言的使用决定人们的态度。”[xii]

“杀害女性”,不止是性别暴力

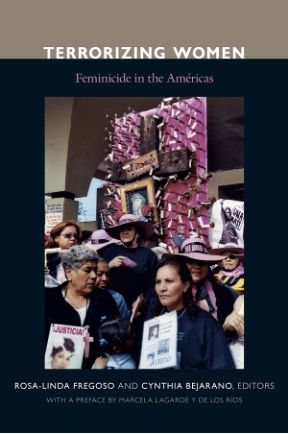

最近十多年来,一些学者和行动者开始利用“杀害女性”一词来定义在和平时期,不断升级的针对女性的暴力行为,包括被迫失踪、杀害、碎尸、焚烧和身体虐待,强奸等等。在拉丁美洲,从90年底代开始,墨西哥和其他地方不断出现的女性谋杀和失踪案。这些针对女性的谋杀,都以极端的非人道的行为糟蹋女性的身体。在这一背景下,女权主义学者和行动者开始提出“杀害女性”这一概念,并被一些非政府组织和草根组织使用。“杀害女性”的提出不仅旨在进行反对暴力的倡导,也为了进一步从女权主义分析角度理解性别暴力。南非社会学家安娜罗素在其著作《杀害女性:一种政治解读》(2001)中,把杀害女性定义为“妇女和儿童因为性别为女,被杀害”。Rosa-Linda Fregoso 和 Cynthia Bejarano 在《Terrorizing Women》(2010)一书的序言中,详细梳理了杀害女性在拉丁美洲的脉络,她们自觉的把拉丁美洲与西方语境下的女性杀害(feminicide)区分开,结合拉美女权主义研究与女权主义行动,把“杀害女性”(feminicide)定义为:植根在性别权力结构中,对妇女和女童的谋杀。[xiii]

Fregoso 和 Bejarano 在书中强调,“杀害女性”不同于其它形式的谋杀,因为这是一种植根在性别权力结构之中的暴力形式,对杀害女性的分析,不仅是集中在性别角度上,也需要把性别与种族问题、本地与全球经济不平等等交叉在一起考虑。“杀害女性”为我们提供分析和司法框架,要求把不同社会机关放进来,理解这是一场剥夺女性生命和自由的严重犯罪。

在书中,她们总结了“杀害女性”的以下两种特点。首先,杀害女性这种暴力形式把公共与私人联系起来。两位作者认为,杀害女性既有公共性,又有私人性。也就是说,性别暴力不止是个体的犯罪(包括个人或团体),也是国家共公共权力机关(直接或间接地)系统性的作恶。虽然直接杀害女性的常常是她们的丈夫、男友、前夫或前男友,但墨西哥人类学家和女权学者Marcela Lagarde 直接指出,“杀害女性是国家犯罪”(feminicide is a state crime)。因为她认为,杀害女性意味着国家的双重失败:第一层的失败是,杀害女性发生前,国家没有及时行动阻止暴力的发生,杀害发生后,没有调查和惩罚性别暴力;第二层失败指的是,通过制度化公权力机关的厌女症,国家司法机关也参与到杀害女性的罪恶中。

把公共与私人联系起来理解最近发生的一系列针对女性的杀害极为重要。正如上文所提到的,许多谋杀事件的报道常常把暴力发生原因归结为“情感纠纷”,使得这种针对女性的暴力变成“私人”的“家庭内部的”,而非政治性的、公共性的。这不仅进一步加强了对家庭私有制度的确认,强化了已有的性别等级制度,默认女性附属于她们的父亲、兄长或丈夫,也强化了“清官难断家务事”的逻辑,暗示政府部门无需行动、阻止暴力。这种系统性作恶最明显的例子就是印度最近发生的强奸案。一名22岁女性被强奸致死之后,当地警察不仅没有调查暴力,而是迅速焚烧了尸体,阻止受害者家属和其他政治人物靠近和调查。[xiv]

因此 Fregoso 和 Bejarano 进一步指出,通过连接公私合谋的暴力,我们要把性别暴力与其它要素联系起来,即女性杀害不仅仅只是发生在家庭内的私人悲剧,而是公共权力系统对女性人权及获得生存、自由、安全和自尊的权利的歧视与侵犯。但需要指出的是,强调公权力在杀害女性中的作用,并非是寻求公权力“保护”女性,而是强调公权力在防止和惩罚暴力的失责。否则,如 Iris Young 所指出的,依靠“保护”的逻辑将继续扩大父权制的所有权和控制,令女性进一步失去力量。

第二,杀害女性不止是性别暴力,而是与其它暴力交织的系统性暴力。Fregoso 和 Bejarano 指出,我们需要把焦点从女性作为受害者,转移到理解为什么性别规范、不平等和权力关系使得女性更容易遭受暴力。杀害女性是植根在社会、政治、经济和文化不平等上的系统性暴力,与阶级、种族和性别等级交叉联系在一起。杀害女性是最极端的性别暴力,它不仅是父权制控制女性的工具,也是种族主义、经济压迫和殖民主义的工具。也正是在此意义上,Fregoso 和 Bejarano 认为,杀害女性,作为对女性身体最为严重的侵犯形式,不可能简单地理解成是对女性“身体”或个人的伤害;相反地,这种侵犯与系统性的结构性的机制有关,是多种因素和交叉逻辑共同作用的结果。

因此,对那些生活在高度不安全、社会动乱、缺乏社会和政治保护的地方的妇女和女童来说,正是她们饱受杀害女性的威胁。在这些地方,新自由主义主导的结构性调整——包括经济、政治和社会方面的调整——加剧了极端形式的暴力。杀害女性植根在更大范围的性别暴力之中,而性别暴力又是极端社会不平等、贫困和失业的一部分。此外,在拉丁美洲很多国家,国家与军队一起利用暴力,保障其合法性。军队与国家成了最为极端的父权暴力的标志,也加剧了针对女性的杀害。

由此,Fregoso 和 Bejarano 提出从人权角度理解杀害女性。她们认为,免于暴力和折磨的生存权是基本的人权,而生存权作为一种政治权利,又与获得食物、医保和住宿庇护的经济权利密不可分。把人权理解成与其它经济权利不可分割的生存权,把杀害女性理解成对广泛的人权的侵犯,为我们打开思考更深入、更彻底的社会结构改变,提供新可能。

“没有女人的一天”:拉丁美洲妇女的反抗

不是所有的男性都杀人,但是杀害一个女性,已足够威胁所有女性。不断增加的针对女性的暴力和杀害的报道,无疑增加了所有女性的恐惧,这也成为进一步控制和规训女性的借口。

但女性绝不只是受害者。如果我们只把家庭暴力放到性别暴力的单一框架中理解,那女性只能作为受害者,只能被动地等待公权力或公益机构的救赎才能逃脱暴力。把女性等同于受害者的刻板印象,使得媒体在报道杀害女性时,总是聚焦在刻画一个“完美受害者”的形象。这就是为什么我们需要把性别暴力与经济和社会暴力联系起来,交叉理解暴力的生成。 针对女性的极端暴力是一张网上的一个点,与经济、社会、政治交叉在一起。

这种对性别暴力的网状结构的理解不仅有助于我们重新思考暴力的生成,也让我们能进行更深刻的、更交叉性的抗争运动。在阿根廷,女权主义行动者们有意识的把这样的理念运用到实际抗争中,她们重新定义性别暴力的概念,重新描绘了女权主义的抗争地图。

“一个都不能少”妇女运动为我们提供了反抗的可能模式。“一个都不能少” (Ni Una Menos)运动最初爆发于2015年6月3日,学生,女工和社会机构一起占领了位于布宜诺斯艾利斯的阿根廷国会前的广场。一年之内,阿根廷女权主义者与其他社会力量一起,组织了两次大规模的抗争运动:一次是2016年10月16日的国内妇女运动,一次是发生在2017年3月8日的国际妇女运动。

2016年10月,阿根廷一名16岁女高中生 Lucía Perez 被残忍虐待致死,不到一周,阿根廷的女权主义者通过社交媒体,与五十多个社会组织一起,在10月19日迅速地组织起一场声势浩大的运动。在被称为“黑色星期三”的这天,示威者在阿根廷街头高喊“一个女人都不能少,一个都不能死”(Not one woman less, not one more death)的口号,以抗议该国多年普遍存在的杀害女性。与以往的运动不同的是,抗议者们还要求正视女性的社会和经济权利。抗争呼吁书写道,“我们同心抗争:有正式工作的,没有正式工作的,在合作社工作的,工作不稳定的,从事照料工作却没有工资的,失业的,学生,工匠,艺术家,我们所有人一起抗争。在工作场所之外,我们一起罢工一小时,让我们被看见。罢工,游行,身着黑衣。”[xv]

阿根廷女权主义行动者和研究者Veronica Gago 在一篇文分析和总结了这场持续不断的妇女运动的几个特点。[xvi] 第一,抗争的广泛性。这场抗争由反抗杀害女性而起,但并不局限于性别领域。正是由于性别暴力与广泛存在的资本暴力和剥削的密切关系,“一个都不能少”妇女运动把劳动问题放入到抗争议题中,强调女性在劳动领域的重要角色,特别是在那些通常不被认为是工作的工作,如照料工作,社会组织,失业,不稳定就业等。重新定义和强调无薪酬(再生产)劳动的目的是为了正视交织的社会矛盾如何交叉作用在性别暴力和剥削。

第二,参与抗争主体的多样性。“一个都不能少”运动对劳动问题的关注及强调把性别问题与经济和政治交织理解的视角,使得参与者十分多样,包括工会、草根社会组织、酷儿团体、学生、医护人员、移民,及自发组织的个人。这种多样的活力也带来了新的挑战。Gago 认为,需要我们创造一种“inclusive feminism”(包容性女权主义),包容的意思不是把边缘的纳入到规范之中,而是把保留彼此的差异、让差异不断生产差异、至下而上的发动改变。也就是说,女权主义的实践需要把所有语言和实践以非同质化的方式聚集起来,保留多样性,包括流行女权主义,社区女权主义,本地女权主义,和贫民窟女权主义。

第三,抗争的国际连接。“一个都不能少”先在阿根廷燃起第一把火,火种很快蔓延到全球五十多个国家,包括智利、巴西、西班牙、意大利等,成为一场真正意义上的国际抗争运动。同时,Gago强调,运动所产生的国际效应并不意味着要同质化。也就是说,虽然我们喊着同样的口号,但也需要注意不同地区自身的独特性。

阿根廷的“一个都不能少”的抗争启发了全球很多地方。今年3月8日,墨西哥妇女发起了#UnDiaSinMujeres(“没有女人的一天”)的罢工运动。运动的起因反抗墨西哥国内频繁发生的杀害女性。根据墨西哥检察总长所说的,过去年里该国“女性杀害”案件增加了137%,且这些杀害常伴随着分尸等极端暴力行为。[xvii]墨西哥妇女忍无可忍,数百万人走向街头,以罢工的形式,主动“消失”。他们拒绝出门工作、上学、做家务,希望以此唤起社会正视女性在政治、经济和社会领域的力量。没有女性在再生产领域的隐形工作,生产无法继续维持下去。罢工,不止是为了表达对层出不穷的女性杀害事件的愤慨和悲愤之情,也是为了把性别暴力与经济暴力连接起来,希望以此带来更彻底、深入的改变。

某种程度上,我们都生活在玛格丽特·阿特伍德所说的“各种报道之间的空白里”。但当我们失去我们中的任何一个人时,我们失去的是作为女性整体的社会生存空间。当我们中的一个被极端杀害的时候,我们作为整体遭受到的是更大的更隐形的政治和经济网络所编织的暴力。但我们不是被动的受害者,当我们“罢工”,从生产和再生产领域主动“消失”的时候,他们会看到,我们的政治力量就在于此。

[i]Tackling domestic violence: ‘if you ask the right questions at the right time, you will save lives’

[ii]South African president’s shame over surge in murders of women

[iii]For women and children, a double plague: Coronavirus and domestic violence

[iv]Tracking Latin America’s Other Pandemic: Violence Against Women

[vi]河南嵩县女子当街遭前男友打死 闺蜜:俩人恋爱近8年 期间被多次殴打

[vii] 我们分析了78份判决书:杀妻案多因情感纠纷,杀夫多因家暴

[ix] Sylvia Walby. 1990. Theorizing Patriarchy. Oxford and Cambridge: Basil Blackwell.

[xiii] Fregoso, Rosa-Linda, and Bejarano Cynthia. 2010. ‘introduction’. Terrorizing Women: Feminicide in the Americas.

[xiv]Balrampur: Anger grows after new India ‘gang rape’ death

[xv]#NiUnaMenos: Not One Woman Less, Not One More Death!

[xvi]Is there a war ‘on’ the body of women?: Finance, territory, and violence

[xvii]每天有10位女性惨遭杀害 墨西哥姐姐妹妹集体罢工对抗性别暴力

关注我们:

Twitter:https://twitter.com/masses2020

Telegram:https://t.me/masses2020