七日书第三期|第二日-我杀死自己,以杀死你

我没有办法想起与Q的亲密关系里任何任何的细节。交往一年,Q限制我学习、阅读、观影、社交,最最严防死守我写日记,因此能从当时的文字记录里得到的信息寥寥。今天的文章,或许能以几张当时的画作开始。那时候,我在这囚禁着断壁残垣的高塔里已然丧失了正常的语言能力,但表达不会因此而停止。与Q的关系是极尽复杂的。我们都有着极其糟糕的童年与青少年时代,我们都得到了意外的机会而奋力逃离自己的出生地,在异国重建自我的身份。对Q的理解让我始终无法对ta做任何结果导向的评判。然而,价值导向的理解带来的后果是惨痛的。虽知晓是暴力的社会结构与自身的无力将我们俩推向极致的恶,我仍然没有宽宏到彻底原谅Q,也无法原谅自己。在失去语言能力后,自伤与自尽成了我唯一传达愤恨的方式,我以一种只要能伤敌一百自损一万也无所谓的野兽姿态企图以自戕来替代缺位的神宣读道德的审判。对这段关系,我不余任何柔情,只有恨、冷漠和无奈。

Q总是要在外吃饭的,当然,花的是我辛苦存起来的钱。每当服务员送上英法双语的菜单,我便知道与食物相伴的羞辱要来了。Q喜欢听我开口点菜,看我憋得满头大汗,最后挤出几个带着口音的英文单词,于是ta便开始笑,有时笑得狡黠,有时哈哈大笑,拍桌子笑,跺着脚笑,抿着嘴似笑非笑,模仿我的口音边说边笑,N、L不分,F、H不分,前后鼻不分,平翘舌不分,哈哈。后来,我便识相地闭嘴了,宁愿谎称自己不饿也不愿承受这规律得似餐前祷告的羞辱。Q很大度,替我点了薯条汉堡(花的当然还是我的钱),哎呀呀,你连点菜都不会,以后怎么生存呀。阿一古可怜哦,真是个巨婴。

一开始辩解过,Q,我是一个县城小孩,十二岁了才开始正式学Abcd。后来得到机会,学了一期托福便出来了,在我的环境里永远没有开口“说英语”的机会。Q不知为何发怒了:分手!你在指控我吗?什么意思,好像我来自一个更好的环境一样!我于是战战兢兢地道歉,又在胁迫与道德绑架下花了不少钱安抚好Q,从此闭口不提此事。

写字,也是写不得的。每天,Q都要查看我的备忘录,对我的用词、语法发表高见。觉得不过瘾,便又开始评判起我的道德。Q翻到我对性侵关系的分析,Q笑,嘿嘿嘿,你爱卖假洗发水的老男人;Q见我记录与朋友的交谈,Q哭,呜呜呜,你有朋友我没有,你有情感后盾我没有,给我点钱吧……Q评判我关于家庭暴力的日记,Q义正辞严,哎呀,我能原谅我妈你怎么就不行呢,我太有共情能了你没有,你是不是自闭症你该去查查看。懦弱如当时的我,便也很少再写。

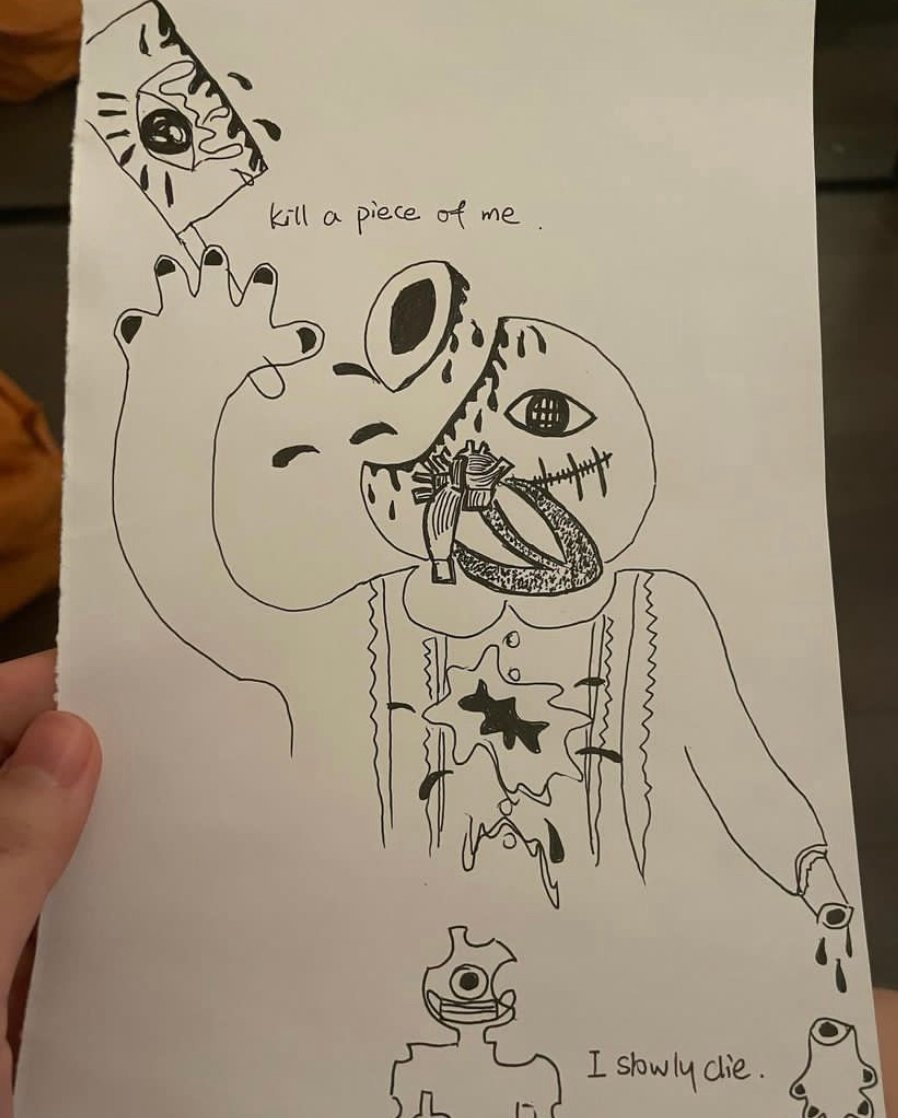

我开始作画,Q探头来看,好恐怖哦,你为什么要用画作指控我。我自伤,Q报警,警察问:她有可能伤害你吗?Q含糊其辞:maybe。于是,我便被预设为一个“家暴者”,被警察铐在墙上。Q事后耸耸肩:我指的是精神伤害,不是肉体伤害,警察理解错了。

社会与精神层面,公共与私人空间,Q便这样带着ta的创伤与不安闯入,直捣我大张着的伤口,孩童般恶作剧似地践踏我垒起的小小土堆。Q捏着一粒不属于我的精神类处方药,塞进我嘴里:吃吧,求你了,不要再想了,不要再写了。作为需要长期就医的精神病患者,Q深知处方类精神药物会如何改变患者的神经结构,封闭记忆,磨平感官,使大脑昏沉因而混沌迟缓。非对症下药,将会造成严重的不可逆损伤。但为了捣毁我最珍视的思考能力使我无法揭露ta的暴行,Q不惜逼迫我吃下那些不属于我的精神类药物。

彻底地噤声,使生命成为我唯一的武器。我想到了死,吞下大把的喹硫平与舍曲林。半是绝望,半是反抗。拥有死亡的决定权是彻底绝望的人唯一可拥有的表达。Q与共友接我出院,ta看着好愧疚。

共友走后,Q说:“吃那点药根本死不了。“

Q说:“你死不死跟我什么关系。”

Q说:“你只顾自己,没有共情能力,你如果真的死了你家人来找我问责怎么办。”

老友来询问我的状况,Q说:“你的朋友对你态度冷漠哦,只有我才能真的帮到你。”老友非当局者,自能看清Q的贪婪。Q不能允许我接受不为ta所控的帮助,即便代价是我发疯、死亡。ta从始至终没有真心说过一句“不要死”。

Q,真的很可笑,原来你所谓的“共情能力”不过是一场投机。

于是我又一次以生命为赌注,但这一次并非绝望,而是为了指控你,Q。我要以死亡来惩戒自己的窝囊与控诉你的暴政。我们的关系是黑洞,当我逐渐丢盔卸甲决定赤身裸体地感受这巨大的能量带来的理解与痛楚时,我跳进那口井,却发现井底不过是一面镜子。镜子里反射出你的脸,你的恐慌,我的懦弱,你的自我,我的恶毒,被戏弄的耻辱与悲愤在那一刻化为绝对的复仇的恨意。我要Q为践踏我的堡垒付出代价,我要ta为谋杀我的人格付出代价。Q,原来进入关系意味着被卸下四肢,供给燃烧你虚妄的自恋。你曾经被杀,现如今也成了彻彻底底的杀人犯。

而我又何尝不是杀人犯。正是怯懦,将我导向了歇斯底里的卑鄙。正是自弃,使我为虎作伥,允许自己逃避责任而滑入罪恶。我住进了危机干预中心,终于下决心切断与Q的关系。但有很长一段时间,我总是战战兢兢,无法言语,因恐惧他人恶意曲解我说出口的话,并对每个未经慎重考虑的词汇加以扭曲与指控。颤栗着,我也沉默地变成一个道德投机者。

实际上,Q,人际,结构,语言,甚至死亡,都无法真正地审判任何人。我们都太懦弱了。我用了两年稀释这面目可憎的传染病。很长一段时间,我认为是外界的暴力与自己的懦弱塑造了卑劣的品性。我是一个被暴力腐蚀的锡罐,或者如与Q分手时所说的,我是一根用旧的震动棒,一个准备好要被拆解成批判语词的架构。

我没有大度到能原谅Q。Q应该向我道歉,然后我将拒绝ta的道歉,因为ta必须怀抱着对我的愧疚活下去,与自己曾经的恶共存。只要暴力还于我身上留痕,ta便一天不能得到原谅。但Q没有,或者说,很多时候ta的道歉都紧跟着新的索取或劫掠,即便关系结束,ta仍试图操控我。ta对我在关系中的创伤了如指掌,因此总在几个重要时刻毫无防备地出现,四两拨千斤地说出那些看似轻飘戏弄的暗语,并认为这足以毁掉我的学业、工作、社交。

但Q想错了,我宁愿将那座高塔与自己的身体一并炸得灰飞烟灭,也不会再受你的操控。你那自以为是的小聪明,于如今的我看来不过是个可怜可憎之人于更为无力的个体身上肆意施加的恶。你孱弱到甚至无法与自身为恶的意志对抗,又凭什么认为自己能够操纵我为业火所炼的意志与感情?

后来,我遇到露,开始进入一段有爱的关系。露对个体的信念抱着宽厚的信任,而这种宽厚与信任正是我被剥夺的品质。因此,我常讶异为何露能无需经过痛苦的道德撕扯,几乎凭着直觉便自然地站在包容的一边。Ta能坦然地接受并尊重人性的不可知,而在这宽广的接纳里,我也渐渐卸下防备,疲倦地歇息下来。叙述能力、阅读能力、交流能力渐觉般地回到我的身上。

前段时间读王鸥行的作品,看到一段话:“一直以来,我都告诉自己,我们都是战争的产物——但我错了。我们都是美的产物。别让人错把我们当作暴力的果实——但那暴力虽穿过了果实,也未能毁掉它。” 露不在家,我哭到无法离开房间。于是给露打去电话:我爱你。我们是美的产物。