为何我们要拒绝善意的客观?

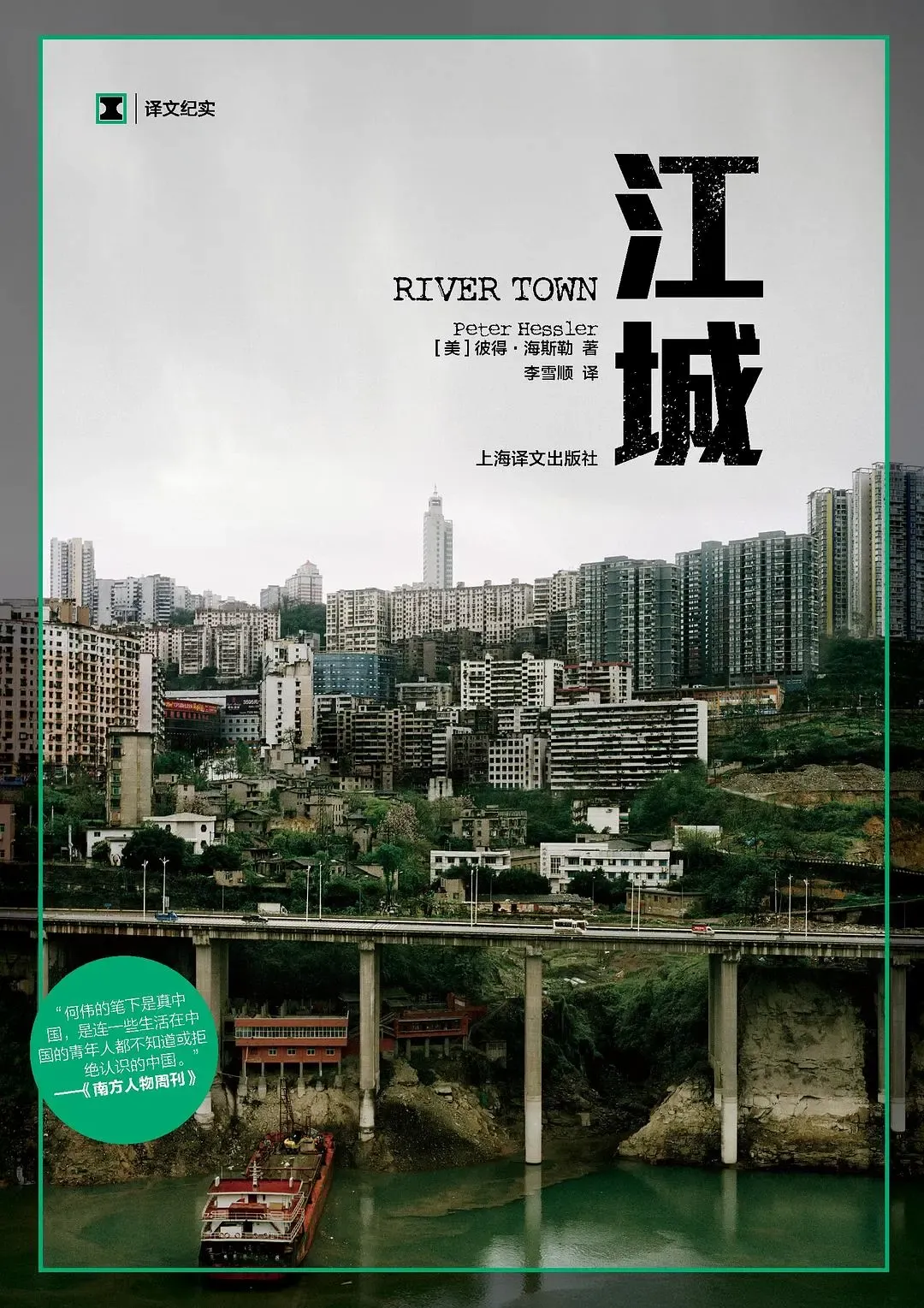

在过去的很长一段时间里,有无数人向我推荐过一本叫做《江城》的书,但限于各种各样的原因,我始终没有耐下心来读它。直到去年,在去上海出差的飞机上,百无聊赖的我终于翻开了这本书。出乎意料的是,这本看起来文字并无特别技巧,甚至有点流水账的书,完全吸引并抓住了我。

于是,在来回接近七个小时的时间里,我迅速读完了这本书,并由此对作者,刚刚回到四川并任教四川大学的美国人彼得·海斯勒产生了极大的兴趣。

当然,在中国,他有一个普通但传播更广的名字:

何伟。

作为和平队的成员,何伟在重庆的涪陵度过了一段难忘的日子,教授英语,游山玩水,和学生们聊天,和学校里的英文老师交流。作为旁观者,他忠实地记录了中国内地一个欠发达城市及其人民的各种表现。幸运的是,他不必像我们的作家一般,避讳各类禁忌。这样的文字自然具备了极大说服力和吸引力,也是像我们这样靠码子写文讨生活的人,梦寐以求的状态。

这几天,何伟刊登在《纽约客》杂志的《Life on Lockdown in China》突然间占据了不少人的朋友圈。

我花了一点时间,通读完了热心网友的译文,和《江城》一样,这篇文字依旧是冷静温柔善意的观察,也足够的客观友好,用网友祝佳音的话来说,就是:

(何伟)有一种疏离感,永远保持和人群拉开距离,去观察身边,有那种看似漫不经心的悠闲,也有那种小心翼翼不想激怒别人的特质。

本以为看到此文字的人都会和我一样,能够在逐渐将这场突如其来的疫情视为生活的一部分的时候,重新回忆起整个国家用停滞对抗病毒的日子。但让我没有料到的是,在现实和网络中,对于何伟这篇文字的评价,显然又一次陷入了我们已经习以为常的口水战里,其中也不乏恶意的揣测,比如:

多少年了,何伟老师带着不变的优越感,用熟悉的笔调,还在写着他不熟悉的事。

他在扭腰客(纽约客)的文章还是有股怪味。但是有的在理,大部分的美国人登在报纸上的更不能看。他稍微能看,起码说出了我们的防疫措施做得很好。作为一个老外,有色眼镜掉不了,正常。

何伟这篇文章多少有点阴阳怪气,大约在说:便宜你了,贱人!

何伟的目标读者是英文期刊订阅客户,感激涕零的黄种汉语读者不过是凑巧搭了趟顺风车。

恕我愚钝,我实在没有如上面这几位一般,在何伟的文字中读到优越感、阴阳怪气或者别的什么令人恶心的深意。

相反,我看到了一个生活在中国的美国人,夹在两个国家巨大的价值冲突和利益冲突之间,用细腻的笔触写自己的观察与经历,几乎不掺入自己的价值判断,更没有指手画脚和诽谤诋毁,甚至还有点小心翼翼的谨慎。

我理解何伟的谨慎,毕竟在他任教川大不久,就因为一些言论被学生认为是「大逆不道」而遭到了举报。

二十年前重庆涪陵的学生,尽管在价值观和意识形态上与何伟有着巨大的差异,充其量也只是在课堂上与他争辩。但二十年后的年轻人,显然对于不同的意见有了新的处理办法,那就是:

我不仅不同意你说的每一个字,我还要剥夺你说话的权利。

这样的激进而卑劣的做法,已经日渐成为我们生活的常态。尽管,任何一个正常有良知的人,都不可能理解并赞同这样的做法的。但它却很有可能将善意和友谊推向相反的方向,让朋友变成敌人,让本来并不是问题的问题,成为引起仇恨和斗争的矛盾。

写到这里,我的心里不禁有了一个疑问:

到底是从什么时候开始,我们以国籍的不同和信仰的差异,来定义善与恶,定义忠与奸?

在二十多年前的《江城》里,何伟就这样提醒过我们:

集体思维有可能是一种恶性循环一你个人的身份认同来自某个群体,即便它发了疯,这个群体依旧受到大家的尊重,而你个人的自我认识却可能在顷刻之间轰然倒塌。

但很遗憾,我们从来不善于接纳这些善意的客观陈述,而是沉浸在宏大的叙事中不可自拔,我们相信利维坦无所不能,也就因此对个人的悲惨遭遇漠不关心,对旁人的不同观点任意指责,求全责备。

刻薄的我,往往会觉得我们的各种悲剧都源于此,但何伟显然比我要宽厚太多。在《江城》里,何伟说:

每一代人都有他们各自的悲欢。对年轻的一代人来说,重要的是去理解而不是批评责备。

我觉得,不仅仅要让年轻人懂得理解的重要性,我们所有人其实都应当努力去理解旁人,而不要随意批评责备。如果我们只会一味责难,而不懂理解与妥协,那么等待我们的,必然是更大的灾难和悲剧。

原文写于2020-08-12