在家上学:一场家庭教育实验

本文首发于【十点人物志】

2023年5月末,我在大理偶然结识一位母亲,因为不认可应试教育,她一直没有送女儿去学校读书。

作为小镇做题家的我,忍不住怀疑:不去学校真的可以吗?父母在家教育可以替代学校吗?孩子长大后,会不会后悔?

带着这些疑惑,我找到“在家上学联盟”。这个豆瓣小组创建于2011年,从帖子来看,组员多活跃在2018年以前。后来热度越来越小,连组长也停用了账号。曾有人发帖:怎么现在没人说话了?评论区唯一的回复是,推荐自己的游学项目。

通过多方辗转联系,我终于找到几个在家上学的家庭,通过他们的讲述,可以描摹出大概的人群画像。

在外界眼里,这个群体往往是中产阶级面孔,经济优渥、教育资源丰富,有出国留学计划。但事实上,也存在不少草根力量,他们没房没车,摸着石头过河。比如本文的王芳和宇斌。共同点在于,家长们或多或少不满应试教育。

不过他们并非一开始就拒绝学校,而是在学校受挫后,才触发了在家上学。此后他们也没有完全与学校切割,而是保持游离状态,试图在体制和自由间找到平衡。

同时,这种探索背后,还有着隐秘的牺牲。为了在家教育孩子,父母中学历较低的一方,往往需要放弃事业,成为家庭主妇或主夫。

作业、规矩和权力

“每天早上她都会流着泪,问我可不可以不去学校。”在此之前,武汉的王芳没想过自己的孩子会在家上学。

2018年,王芳的女儿贝贝7岁,王芳按部就班送她去附近的公立学校就读。

她们居住的城区原来有不少小学,但由于生源流失、分散,小学都逐渐关停。为了满足剩余学生的受教育需求,一所新学校被建立起来。

新学校规模很大,每个年级有9个班,每班有60人左右。学生数量多,为了方便管理,老师往往会制定严苛的规矩。比如课间不能离开座位;上厕所需要申请,统一排队去。

有天王芳去接女儿放学,贝贝一出校门就说尿急,憋了好久。王芳赶紧带她找厕所,但找到之前,贝贝的裤子就湿了。想哭,这是王芳的第一反应。但她还是抱着孩子,说“没事,我们回去换裤子”。

贝贝性格乖巧,一直把老师的话当作死命令去遵守。看到老师惩罚同学,她会特别紧张,即使她是老师眼中的榜样。她也心疼同学,“再怎么样,老师也不应该打他,打手心好疼。”

那时学校的作业也很多,贝贝经常做不完。“我帮你写,你只写自己愿意写的东西就好”,王芳自以为是开明的妈妈。但贝贝并不领情,她撕掉了妈妈写的作业。“不知好歹!” 王芳怒不可遏。

冷静下来后,王芳试着去理解女儿。“她觉得妈妈也站在老师那边,一定要我完成作业。即使是假的完成,也要完成。她不喜欢这样。”

再仔细想想,王芳感受到了荒唐。老师布置超额的作业给孩子,孩子根本做不完,家长只能帮忙,但孩子又不领情。老师对于家长的帮忙,真的完全不知情吗?作业到底对谁有好处?

对于双减,学校也有自己的应对措施。不能布置作业,就改叫课堂练习;不能考试,就叫随堂测验。老师有动力去做这些事,因为学生的成绩跟绩效和荣誉挂钩。

除了老师外,确实也有些家长信奉题海战术。曾经有过作业少的时候,但有家长会去找学校麻烦,之后作业就变多了。山东的宇斌认为背后的根源是,三四线城市教育资源匮乏、观念落后。

过量的作业转化成焦虑。贝贝开始咬手指,咬破了所有指腹。“怎么咬成这样了”王芳吓了一跳。

疫情上网课期间,孩子们获得短暂的自由,她们聚集在小区的滑滑梯玩游戏。王芳的丈夫用粉笔在地上写:还是上网课开心一些,对吗?第二天,很多孩子在下边回复:对!对!

王芳和丈夫商量了一番,决定试试在家上学。他们以身体不适为由,跟学校沟通保留学籍。可能有人会问为什么不换学校?也许只是这个学校不行。但王芳发现,市区的学校更加严格。

宇斌的应对则是,找老师商量给女儿天虹减少作业,或者每天只上半天课。遇到好说话的老师,这些方法是行得通的。

直到四年级,班主任不允许特例。“要么每天按时上课、完成作业,要么就别来学校!”宇斌努力克制着情绪,指出这不符合义务教育法。

“这是校长说的。怎么着,你比校长还大?”这时宇斌急了,老师竟然不讲法律,以职位高低来说明问题。这是很可怕的事情。

因为关起教室门来,老师最大,下面是一群八九岁的孩子,谁知道会发生什么?从那天起,宇斌家一致决定,不再去学校。

宇斌拨打市长热线,询问学校有没有权利开除孩子?教育局回电“当然不能!哪个学校?”他就把学校报上去了。

其实这件事只是导火索,矛盾早有征兆。天虹的老师曾经鼓励学生,在考试中进行“合作”。“如果后桌的同学想看你的试卷,不用挡那么严实,都是自己班的同学,提高的也是班级成绩。”

这不是宇斌第一次遇到所谓的合作,类似的事情也发生在他的读书生涯。但他不想对弄虚作假的事习以为常,就去找老师。而老师的反应是自己受到了冤枉,一定是孩子听岔了。看着这一切,天虹很难受。

所有事情叠加起来,最终导向的结论是,学校给不了他们想要的东西。离开,是必然的选择。

恣意生长

既然在家上学了,那一定要好好做个规划。这是王芳刚开始的想法,她希望制定时间表,安排孩子的作息和学习。但是操作起来困难重重,既要带孩子学习,又要做家务,计划往往赶不上变化。丈夫也劝王芳,不用拘泥于学校的管理办法。

后来,在家模式就变成“玩为主,学为辅”。每天抽出一两个小时学习语数英,剩余时间孩子可以做自己想做的事情。

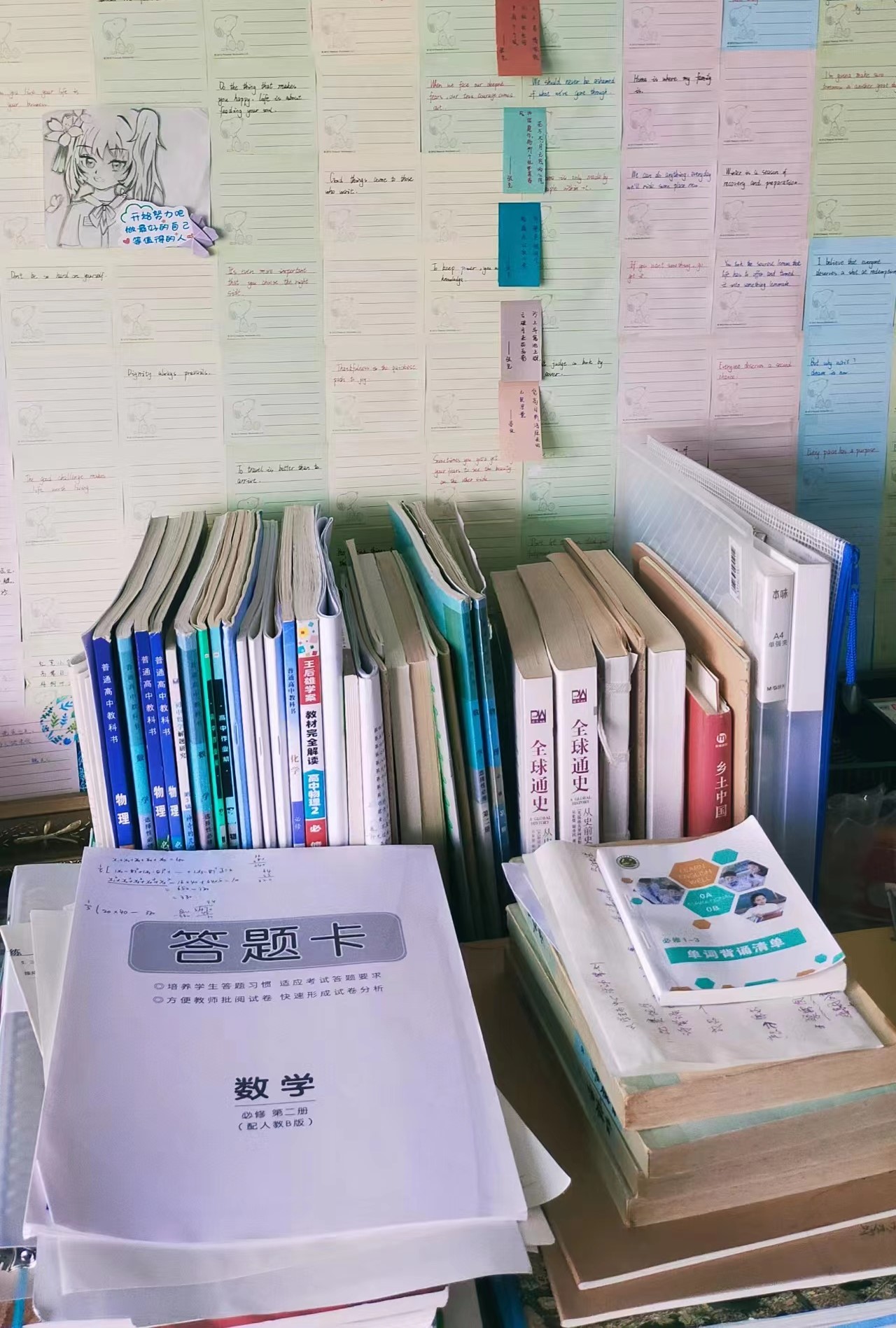

王芳早前是外贸公司的职员,被派往国外工作过两年,英语不错。孩子的英语,就由她带着学,读牛津英语绘本、学新概念英语,有时也听一些英语小说。数学的话,就跟着教材和网课学,每天做两页练习题。

学习之余,贝贝喜欢绘画和捏粘土。她对色彩很敏感,曾经照着游戏角色,捏了一桌子泥娃娃。有时还会在社交平台上连载漫画故事,六七个月的时间,就积累了一万多粉丝。

相比学校,在家学习轻松了不少。不过王芳和丈夫也坦言,由于缺乏专门训练,贝贝做题经常要想很久,估计很难在考试中取得好成绩。但他们认为,为了考试而搭进去日日夜夜,是不划算的。保有学习和思考的热情,贝贝以后能走得更远。

有些同龄网友会说,最讨厌的就是数学。但贝贝完全没有这种情绪,她也愿意用数学去解决生活中的问题。比如她想获得某个游戏皮肤,就必须计算每天要玩多长时间,才能上分。

出乎意料的是,贝贝现在才十二岁,已经会利用互联网赚钱。她做游戏代购,从中抽佣,每次抽取几块钱到几十块钱不等的佣金。为了推广自己的服务,她还注册了短视频账号,自学视频制作并发布。

王芳曾经担心孩子在网络接触到黄色暴力信息,但丈夫认为孩子早晚都要接触到,看多了之后,就没什么神秘感了。“我们要保持镇定,你反应越大,她越来劲。”

临近春节,他们回老家过年。贝贝和表姐玩游戏时,狂飙脏话,引起表姐吐槽“你说话怎么这么脏!”贝贝意识到,原来有些人听到这些话会不舒服,从那以后,她几乎不再说脏话了。

“在生活中发现、体会,然后自己做决定、负责任”,这是王芳和丈夫希望孩子能够获得的能力。“如果所有的事情都由家长告诉孩子该怎么做,小孩没有自己处理问题的经验,就不可能去负担责任。”

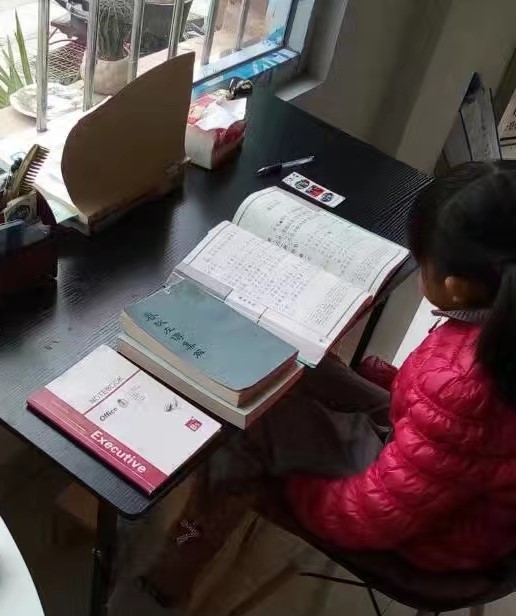

而在山东,在家上学期间,课本内容主要由天虹自学,有时也会做一些奥数题来锻炼思维。题目简单的话,40分钟就搞定了;遇到难题时,就会花上两三个小时。

其余时间都在阅读,宇斌办了三四个借书证,每隔一两周去一次图书馆,借来小说、杂志、四书五经等书籍。

宇斌负责带她研读《春秋左传集解》。这是一套关于《春秋左氏传》的注解,详细记叙了春秋时期从鲁隐公到鲁哀公的历史。

为什么天虹会对史书感兴趣?宇斌认为这跟孩子的经历有关。“对她而言,最大的痛苦不是说哪个题不会做,或者哪一天被批评了。而是明明事实是这样,为什么有时候学校或者老师不认账?明明我实话实说,为什么反倒被针对了?”

以宋襄公为例,两军对战时,其他人劝他偷袭敌军,但他觉得趁人之危是不公正的,拒绝提议,最终打了败仗。

很多人取笑宋襄公死心眼,但天虹却从中得到了疗愈。“原来还有很多人,他们也在推崇这种有原则的做事方式,不是为达目的不择手段,不是只图眼前之利。”

“但是你会不会觉得她接受了这种教育,以后去到社会上,可能会碰到很多挫折?”我忍不住说出自己的担忧。曾经我也是棱角分明的人,因此挨过不少锤。

“世界上不会只有一个在乎公正的人,你终究会遇到属于你的群体,去自己的地方。”

“如果是在权力关系中呢?比如老板和员工、个人和体制,这种好像很难避开……”

“这个怎么说呢……你会发现,很多时候最难受最痛苦的是心中有正义感的人。如果你奋起反抗,但确实抵抗不了对方,就像我们抵抗不了老师,就选择退学,战术性撤退。”

即使棱角会让人受伤,他也不想磨平自己,这是宇斌的选择。同时他也保持着乐观,“我们的社会是发展的。比如以前很多道德绑架,但现在大多数人都不吃这一套了。真理可能一时被遮蔽,但不可能一直被遮蔽。”

抑郁和孤独

在家自由探索的同时,亲子相处时间延长,关系也在发生变化。

“我有一个理想小孩的模板,但那是我的幻想,身边的小孩才是真实存在的。不管怎样,你还可不可以去爱她?”王芳认为这才是无条件的爱,她和孩子都在练习着爱对方。

做家庭主妇期间,王芳一度陷入抑郁状态。她觉得自己没工作、没收入,不再是独立女性。焦虑、痛苦、愤怒,时常萦绕着她。

有次家里几只猫随地小便,王芳气得拎起猫,扔到沙发上。这个场景吓坏了孩子,他们跑过来抱住王芳的大腿,“妈妈你不要打猫了!”

“你们是不是觉得妈妈就是一个疯子,一个很坏的人?”王芳的情绪濒临崩溃。但是孩子们接住了她。“你不是疯子,你是因为心情不好才打猫的”“不要紧的,我们一起把地上擦干净”。

听到这些话,王芳泪如雨下。在她看来,孩子在用行动告诉她,不管妈妈怎么样,他们都会无条件地爱她、理解她。

那天晚上,王芳不再像往常那样失眠。她完全被治愈了,她意识到自己在家教育孩子,是有价值的。

后来机缘巧合,王芳还开过英语培训班。邻居发现贝贝时常能蹦几句英语,询问之后才知道是妈妈教的,纷纷把孩子送来王芳家学英语。

王芳发现,原来只要自己愿意,随时能赚到钱,并不需要依赖丈夫。丈夫也时常肯定她对家庭的付出,积极分担家务。渐渐地,王芳不再焦虑了。

而在山东,宇斌成为了家庭主夫。男主内女主外,这种家庭模式并不常见。但宇斌表现得很坦然,“我们只是选择了各自擅长的事”。不管是传统教育方式,还是传统性别观念,他们都不太在意。

不过,选择主流之外的生活方式,往往意味着成为异类,遭到旁人排挤。

在家上学期间,天虹只能在放学后和周末,跟同学一起玩耍。后来听说老师有禁令,为了不给人添麻烦,天虹主动疏远了同学。之后的两年里,天虹通过夏令营和各类校外活动,结交同龄玩伴。

临近小学毕业时,天虹还是希望能跟同学度过最后的时光,因此重新回到学校。但孤立和排挤并没有随之消失。

做课间操时,同学和她站在一起,但是班长一定要拆开她们,甚至因此抓破了同学的手。天虹在复学日记中写道,“班长的嚣张,是性子里生来就有的?还是被老师默许惯出来的呢?”

“老师不让他们跟我们家孩子玩,班长也是领会上级精神。”宇斌深谙其中的套路。

因为忍受不了压抑的环境,复学不到两周,天虹又回到了家里。小升初考试,是她和学校最后仅有的交集。因为长时间不接触考试,她的成绩只处在中下游。

反叛者和幸存者

选择在家上学的家庭,并非一开始就拒绝学校,而是在学校受挫后,才触发在家上学。而触发的基础是——父母或多或少不满应试教育。

王芳是大专学历,丈夫则毕业于985本科。但丈夫并没有名校光环,相反他觉得自己的同学挺无聊的,一直都在比谁更能考试。

他更愿意听王芳讲大专同学的故事。一些没那么擅长考试的人,寻找自己的生活轨道,获得幸福的故事。他们也怀着这样的心态去观察孩子的发展。

很多朋友会说“你们也看得太开了,怎么可能不考虑上个大学?”不过王芳和丈夫对学历没那么感兴趣,更重要是孩子能不能找到自己想做的事。退一步讲,就算孩子以后需要学历了,也可以参加成人高考和自考。

这种心态跟他们自身的教育经历有关。虽然两人都已经40岁,但直到现在,他们还会做考试相关的噩梦。

“很多人都为高考辩护,认为他是最公平的选拔人才方式,但也不能忽视它的负面影响。高考,是中国人特有的噩梦。”王芳认为,由于高考的指挥棒作用,高中、初中、小学教育都弥漫着压力。

小学时,王芳的数学老师特别“负责任”。每天早自习,都会写满一黑板的口算题。按照顺序,点名回答,还要比哪个组回答得快。

这件事给王芳带来很大压力,她算数很慢,一慢下来,就会给组员拖后腿。而且往往越紧张,越算不出来。看着满满的黑板,她完全没法集中注意力,僵在原地。

类似的事情每天都在发生,以至于这位老师成了王芳噩梦里的主角。有时梦里面老师发完卷子,说今天先不做了,王芳就会大松一口气。

“We survived.”王芳和丈夫自称是学校的幸存者。他们觉得上过大学,并不能意味着人生更加顺利。相反,有些家庭为了上好大学,付出了太大的代价。她们不想自己的孩子也经历这样的事。

相较而言,宇斌则一直是学校的反叛者。读书时,因为总是不写作业,他经常被老师罚站,大部分时间都在走廊里度过。

甚至后来他也没参加中考、没上高中,凭着自学走到现在。换句话说,宇斌有自己的在家上学经验。他去图书馆的频率,多到每个工作人员都认识他。

在他看来,日常生活中,大家都是跟具体的人打交道,“咱不可能说拿出各自的学历证书来比一比,脑子有坑的人才会这么干。”宇斌不认为,初中学历给自己带来了哪些限制。相比学历,他更看重孩子独立思考和终身学习的能力。

鸡蛋孵化

“很多时候体制教育是一刀切的,孩子如果不能在规定时间内孵化,就被当作坏蛋给处理掉了。但其实也许再给他一天,他就破壳而出了。”宇斌想把孩子从流水线上拿下来。

他发现很多人对在家上学有误解。有些人只注意“在家”两个字,以为什么也不学,其实他们只是选择了更适合自己的学习方式。

Cano同意在家上学是特殊孩子的出路。她今年21岁,患有ADHD(注意力缺陷多动障碍),一进入学校的压力环境中,她就会频繁发烧、便秘,因此经常请病假。社交也充满困难,她想跟同学一起玩耍,但常常遭到拒绝。

初中之后,她的状态变得更差,于是决定在家学习。在她看来,家庭比学校更加灵活,可以探索多样的学习方式。如果父母能提供足够的资源,在家上学的效果会比学校更好。

在家期间,Cano通过网课和一对一私教,学习文学、心理学、宗教和古希腊语等课程。最近她正在申请英国和欧洲的学校,打算出国读文学或哲学专业。

荔珂的情况有些不同。她选择在家上学,是因为学校上课进度慢、内容枯燥,满足不了她的需求。从五年级到初二,她一直在家上学。后来去了国际高中,她依旧以自学为主,通过多门大学预科考试。

现在的她,一边在加州大学全奖攻读法学博士,一边在好莱坞环球影城实习,负责知识产权授权工作。上司很愿意花时间告诉她,怎么读懂合同的细节和注意事项。充实又开心,是她目前的状态。

在家上学,给了荔珂更多可能性。在长期的自学中,她逐渐培养了自律和独处的能力。同时,国外高校也更青睐于,拥有特殊教育经历的学生。

不过她并不认为自己是“别人家的孩子”。在过往的漫长申请季中,她也在慢慢降低预期,最终接受“我只是个还不错的普通人”。

为了方便在家上学家庭交流,Cano创办了一些社群和组织,因此接触到形形色色的人。她坦言,“这个圈子还是比较鱼龙混杂”。

她曾经遇到过一些难以理解的家长,他们觉得孩子可以通过打坐、吃素来开悟。在家长的朋友圈里,有时会同时出现上帝和佛,分不清他的信仰究竟是什么?她很担心,这些孩子以后的发展。

总的来说,学校提供的是基本保障,而在家上学的探索,上限很高,下限也很低。资源丰富的家庭,不会因脱离体制而焦虑。草根力量则摸着石头过河,保持游离状态,试图在体制和自由间找到平衡。

上初中后,宇斌照常跟老师沟通作业问题,老师同意试试看。结果从初二开始,天虹的成绩一直是班级第一。

每次临近考试,天虹会着重复习自己的薄弱点。同学很诧异“你怎么知道自己哪些地方掌握得不好?”天虹更诧异,“你怎么能不知道?”

宇斌用走路打比方:一个人走路,生怕自己走错道,所以要时时刻刻对标指南针。但是很多人一起走的时候,很有安全感,反而会失去自我判断和审视。

去年,天虹考上了当地最好的高中。按照她在市里的排名,估计以后能考上山东大学,她打算读古文献学专业。这是她一直以来的兴趣。

今年6月,贝贝回校参加小学毕业考试。王芳问她愿不愿意上初中,贝贝说可以去看看,现在不怕老师了。

“其实我也挺好奇的,以后她会怎么发展?”王芳忐忑又期待。

*文中王芳、贝贝、宇斌、天虹、Cano、荔珂均为化名

图片均由受访者提供,除特殊说明外

感谢Cano、王芳为本文提供帮助