658 余杰為劉曉波哭泣|许知远

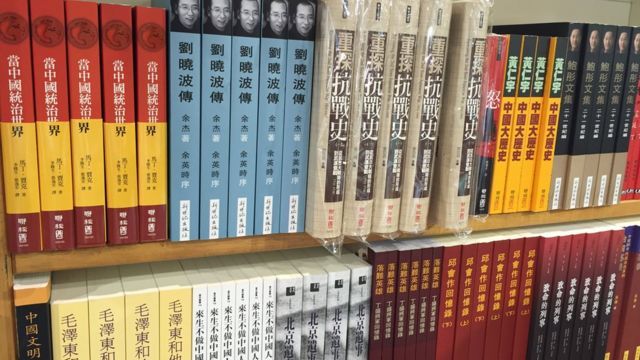

野兽按:昨日重读香港版的刘晓波传,余杰所著的《刘晓波传》港版2012年6月由香港新世纪出版社正式发行。2012年9月台湾时报出版社发行了台版刘晓波传《我无罪:刘晓波传》。这本传记记录了2010年诺贝尔和平奖获得者刘晓波的个人经历及其思想成长历程。

再过几天的10月8日,就是刘晓波获奖十一周年的纪念日了,而刘晓波的刑期就是十一年。

原来在独立中文笔会网站上有一本刘晓波纪念文集《从文坛黑马到诺奖得主》,但不知为何,这个网站怎么也打不开了?出了啥事?

普林斯顿大学教授、著名汉学家余英时为这本书撰写了序言。余英时在序言中提到这本传记有三个最值得注意的特点。一是没有孤立地呈现刘晓波个人的生活和思想,而是将它置于整个历史变动的大脉络之中,把11岁到目前被人们所认识刘晓波的精神成长和发展段落分明地展示了出来。第二个特点是详尽介绍了刘晓波的思想和价值观,并且能从中看到他心灵发展的整体过程,结合记述刘晓波不同阶段的人生经历由内而外、由低及高地阐明他精神进程在不同阶段的发展脉络。这本传记第三个突出特色,是把刘晓波作为一个有血有肉的真实的人呈现出来,没有把他描述成“横空出世”“天纵之圣”,并且没有避讳刘晓波早年遭受的如“好斗”“霸道”等种种批评,也指出刘晓波年轻时具有强烈的表现欲望,知道如何制造话题,吸引眼球。

余杰说,刘晓波称自己“没有敌人”的这个观点在现在的中国异议分子中引起了非常大的争议,但是在他看来这是刘晓波最可贵的地方。在作者看来,诺贝尔和平奖的颁发标准并不是看获奖者反抗一个政权的决心坚决与否、时间长短,以及受迫害的残酷程度。诺贝尔和平奖更多地是一个精神层面、价值层面的奖。在作者眼中刘晓波跟一般的批判中共和反抗中国的民主异议人士的不同点在于他一直在强调民间社会要建设起自己的一种道德伦理,要有一种精神力量,因为中国目前面临的很多问题,如社会不公、贫富悬殊、腐败、人们基本权利和自由无法保障等种种问题,在社会各个阶层之间所积累的愤怒如果爆发出来,会造成非常大的破坏,会使得中国社会像2000年来每一个朝代的更替转换一样,血流成河。如果刘晓波提倡的“没有敌人、和平理性非暴力”这样的观念能够进入到转型期的中国,中国会有完全不一样的面貌。

余杰说,他与刘晓波是情同手足的朋友和战友。在2008年12月份刘晓波被逮捕后,他就有了写这样一本书的想法。他认为应该把刘晓波的生平、事迹、思想、学术,特别是为中国的自由民权奋斗了几十年的经历如实客观地提出来,让更多的中国同胞,乃至全世界的人都知道。余杰对美国之音说,他自那时起就开始收集资料,并与刘晓波的妻子刘霞女士多次见面,列出了访问计划,访问了刘晓波的很多朋友、同事、同学、同道以及许多与他有很多交往的汉学家,记者。这本书一共有40万字500多页。

余杰介绍说,在写作这本书的过程中他遭遇到中共当局非常残酷的打压以及恐吓,甚至威胁说,如果这本书在香港出版,就会把他送进监狱,让他人间蒸发。在刘晓波获得诺贝尔和平奖颁奖典礼的前一天,余杰从北京家中被绑架,并被酷刑折磨直到昏死过去。

余杰说:“写作和出版这本书差点让我为之付出生命的代价,但是我并不为此感到后悔,因为我觉得这也是我一个非常重要的责任和使命。”

余杰表示,这本书目前只能在香港出版,中国大陆的读者尚无法看到这本书。余杰对美国之音记者说,他看到了最近有关缅甸民主派领袖昂山素季在20多年以后才获准出国去领诺贝尔和平奖的新闻报道,他相信刘晓波也会有这么一天,并且不会像昂山素季那样要等20年之久。余杰认为,当中国民主转型的转折点到来的时候刘晓波就会获得自由,而这本传记到那时也会在中国大陆出版简体字版,让更多的读者看到。非常遗憾的是,余杰当年的美好预期没能实现。

刘晓波(1955年12月28日-2017年7月13日),中国吉林省长春人,作家、社会活动家、文学评论家、人权运动家、《零八宪章》主要起草人之一、2010年诺贝尔和平奖得主。

刘晓波毕业于吉林大学中文系本科,北京师范大学硕士、文艺学博士,曾担任北京师范大学中文系讲师、独立中文笔会第二届及第三届会长、《民主中国》网刊主编,曾经参与六四事件,后被捕入狱。他毕生致力于宣传政治改革及参与旨在终结中国共产党的一党专政的运动而多次被拘捕判刑。

2010年,刘晓波获得挪威诺贝尔和平奖委员会颁发的诺贝尔和平奖,成为继第十四世达赖喇嘛后第二位获得该奖的中华人民共和国公民,也是继纳粹德国的卡尔·冯·奥西茨基(1935年)之后,第二位在服刑期间获得诺贝尔奖的人。刘晓波也是诺贝尔奖历史上唯一一位从获奖至辞世未能恢复完全人身自由的诺贝尔奖得主。2017年6月,刘晓波因确诊肝癌晚期而获准保外就医,其后于沈阳的中国医科大学附属第一医院在与外界隔离的状态下接受治疗。7月13日17时35分,医院宣布刘晓波病情恶化并因多重器官衰竭,经抢救无效病逝,终年61岁。他的遗体在北京时间2017年7月15日约6时30分火化,当天中午海葬。

这次重读发现余杰在第十章里提到了一篇许知远发表在香港《亚洲周刊》(2010年11月7日)的一篇文章《余杰为刘晓波哭泣》,于是谷歌搜索找到此文阅读。

余杰為劉曉波哭泣

許知遠

余杰為劉曉波獲獎而哭泣,淚水中飄盪著喜悅,但也不得不面對社會的冷漠。

許知遠,二零零零年畢業於北京大學,現為《生活》雜誌的聯合出版人,也是《金融時報》中文網的專欄作家。他最近的一本書是《祖國的陌生人》(中信出版社)。

余杰談興甚濃,就連輕微的口吃都消失了。「我徹夜沒睡,放聲大哭」,他在一週前的短信裏對我說。那時,他正在舊金山,目睹著電視畫面上諾貝爾和平獎委員會的新聞發布,關押在中國監獄中的劉曉波成為了這一年的得主。

我多少能感到這淚水中的複雜成分,除去狂喜,更有這一路走來的酸甜苦辣。在過去十年中,他是劉曉波最親密的朋友之一,他們共同參與的獨立中文筆會是這個龐大的國家中一小群異議人士的臨時避難所。殘酷的國家機器固然可憎,反對者內部的爭吵同樣令人心焦。在這樣的雙重壓力下,保持獨立的人格、建設性的態度是難上加難。有時你不禁沮喪,中國掉入了歷史的陷阱,它的統治者與反對者們都有著一顆專制的頭腦,總是重演著小暴君推翻大暴君的劇目。與此同時,他們還多少不安的看到國際社會的曖昧態度,人人都急著與中國政府做生意,讚嘆「中國模式」的有效,至於民主、自由、人權,倒像是歷史的陳舊之物。

「當你覺得一切毫無希望時,上帝突然給了你這樣一個禮物。」余杰說。這項獎勵是對不公審判的抗議,對常年被壓制與忽略的異議力量的鼓舞,或許同樣重要的是,它是對一種溫和、漸進、寬容的反抗精神的確認。劉曉波和二零零八憲章的簽署者們展現出中國歷史上少見的姿態——他們不準備進行一場零和博弈,他們不迷戀權力與暴力。

喜悅洋溢在飯桌之上。余杰剛回到北京,我們幾個朋友聚在他所住的小區的一家餐廳裏。幾天來,你幾乎可以在北京的空氣中嗅得到這飄盪的喜悅。人們聚在一起喝酒,心裏帶著戀愛式的甜蜜,急於把心中的甜蜜告訴更多的人。「你知道嗎,它的獎金有一千萬人民幣,可以在東二環買一套最好的房子」,我的一個朋友試圖向一位出租車司機解釋劉曉波是誰,諾貝爾和平獎又是多麼有價值。

「空氣中飄盪的喜悅」當然是被誇大之辭,是我們的心理作用,因為這一千七百萬人的城市中的絕大部分人壓根就不知道劉曉波是誰。甚至在一所知名的大學裏,一位主管學生社團的教師警告他的學生不要舉辦敏感的活動,因為據說「一個劉曉波的異議作家得了諾貝爾文學獎」。

伴隨著官方媒體的口誅筆伐,劉曉波的名字必將被更多的人所知。但他的獲獎會為中國帶來深刻的影響嗎?

做出這個判斷仍為時過早。歷史的類比並不恰當,劉曉波既不是一九七五年的薩哈羅夫,也不是一九九一年的昂山素姬。在後兩位獲獎時,他們都已是各自國家的知名人物,擁有巨大的道德聲望。即使如此,他們對各自國家的政局的直接影響,也沒有浪漫主義者們描繪的那樣顯著。中國共產黨政權的韌性、中國社會的遺忘與冷漠,都遠比人們想像的更強大。

「反對派的整合自動完成了」,我的一個朋友這樣說和平獎的效應,劉曉波自動成為了民間反對派的領袖。他還把總理溫家寶在政治改革問題上的大膽講話,理解成黨內自由派的覺醒。對他來說,這兩種力量的結合,將改變中國。我想這也是很多人的樂觀情緒的主要來源。

社會冷漠比想像強大

我對此不置可否,心中多少有些不安,為何我們考慮問題的視角總是如此功利化,似乎一種偉大的情感與信念從來不具有獨立意義,除非它能轉化成具體的行動和結果。

在餐廳門口的長椅上坐著七八位青年人,他們奉命來監視余杰,似乎擔心這個文弱的作家,突然會帶來不測的威脅。不過,這監視的形態與氣氛已經發生了變化。昔日的意識形態早就失效,這些青年再不會認定自己在報效黨與國家,他們會無奈的說「這是我的工作」,一臉身不由己的表情。試圖激發起他們人性溫暖的努力經常是徒勞的,《竊聽風暴》中的一幕從不發生。很多時刻,你感覺中國社會正陷入漢娜.阿倫特所說的「evil of banality」,每個人都以看似無奈的方式讓這個系統繼續運行,別期待這強大的慣性會立刻改變……

爱与黑暗的故事:刘晓波的文学与人生|余杰

《爱和黑暗的故事》是以色列作家阿摩司·奥兹带有自传体色彩的长篇小说,也是我这几年来读到的最伟大的小说之一。我很少用伟大这个形容词来定位一本小说——而《爱与黑暗的故事》是当之无愧的,它既是一部家族史,也是一部民族史与国家史。那里面,有爱,也有仇恨;有黑暗,也有光明;有绝望,更有救赎。

“我在楼房最底层一套狭小低矮的居室里出生,长大。”小说从这个句子开始了长达五百多页的讲述。这不是一个绚丽而惊艳的开头,但绝对是顺畅而清澈的,如同大河的源头,而且必然具有一种平静的气质。一部作品能称为伟大,绝不会因为它的控诉、愤怒与无助,就像作者的祖母曾经对他说的:“当你哭到眼泪都干了,这就是你应该开始笑的时候了。”

阿摩司·奥兹说过:“你可以回避历史,历史不会回避你。你可以逃离,或者转过身来回顾以往,但是你不能消除他们……我们不可以成为历史的奴隶,但是在欧洲这片土地,人们必须跪下,将历史扛上肩头。只有这样,我们才能去我们想去的地方。”在承受苦难、珍惜记忆、捍卫历史的维度上,华人跟犹太人非常相似。有时,历史需要像闸门一样扛在肩头。刘晓波就那样谦卑地跪下来,将当代中国苦难的历史特别是一九八九年天安门屠杀的历史扛在肩头上。我在写作《刘晓波传》的时候,恍然觉得自己也是在写一个关于爱与黑暗的故事,描述刘晓波的文学与人生,没有比这更为妥帖的说法了。

二零零五年,法国具有领袖地位的知识分子索尔孟访问中国,走遍大江南北,访问各个阶层的中国人,写出了《谎言帝国》一书。索尔孟为西方读者描述了一个被谎言重重包裹的中国,也表彰了若干与谎言战斗的、值得尊敬的中国人,其中就有刘晓波夫妇。有意思的是,这位目光敏锐的知识分子,在采访刘晓波夫妇之后,并没有将刘晓波作为“传主”,偏偏将刘晓波的妻子刘霞选为“传主”。

刘霞在作为犹太人的索尔孟面前,将自己形容为“中国的犹太人”。索尔孟认同这一严重而真诚的比喻,并以此作为书中这个章节的题目。经过两千年的颠沛流离和二十世纪纳粹屠犹的惨剧,“犹太人”的身份不再是作为上帝选民的荣耀,而隐喻着必然经历无边苦难与羞辱的“贱民”。“犹太人”不再是一个种族意义上的概念,它涵盖了所有被压迫、被凌辱的人群。刘霞“中国的犹太人”的概念,言下之意就是将中共政权与纳粹德国相提并论。索尔孟引述刘霞的话说:“对她而言,作为犹太人,就是要设身处地地想像一位犹太人如何在纳粹德国压迫者统治下存活。她明确指出,共产党体制与纳粹主义或法西斯主义并无什么不同。谁是所谓中国的犹太人?他们就是异议分子、自由心灵者、知识分子、艺术家、工会分子、带头反抗的农夫,以及独立自主的神职人员。上述均是共产党随时随地处心积虑,想自社会中铲除的‘毒草’,他们就像纳粹德国的犹太人,先被锁定,贴上标签,密集监视,最后斩草除根。”

刘晓波和刘霞的命运被索尔孟不幸而言中。二零零八年十二月八日,刘晓波因发布零八宪章而被中共当局秘密抓捕。警察破门而入的那一刻,刘晓波本来示意刘霞用手机通知朋友,谁知刘霞不会用手机,平时她打手机都是晓波帮她拨好对方的号码。这个电话未能打出去,他们的告别是心照不宣的无言的苦笑。二零零九年圣诞节,中共故意选择这个西方国家欢乐休假的日子,将刘晓波以“煽动颠覆国家政权罪”判处十一年的重刑。二零一零年十月八日,刘晓波荣获诺贝尔和平奖。同日,刘霞被非法软禁在家,与世隔绝,一直至今。中共当局对诺贝尔和平奖得主的妻子实施如此残酷的迫害,连希特勒和斯大林这两个独裁者都望尘莫及。

在刘晓波被捕以后,我就有了为刘晓波传写作一本传记的想法。不过,那时我并没有预料到,因为这本书,我也成为中共当局必须拔去的一颗眼中钉。就在诺奖颁奖典礼前一天,我被中共秘密警察用黑头套绑架到北京郊外,酷刑折磨至昏死。最终,我携妻子和孩子从中国出走,而且“君问归期未有期”。

铁磨铁:我与刘晓波十年的友谊

我的一本文集的名字叫《铁磨铁》,来自圣经中的话:“铁磨铁,磨出刃来;朋友相感,也是如此。”回顾我与刘晓波十年的友谊,“铁磨铁”是一个最好的比喻。

我与刘晓波的结识,有一些颇为戏剧化的细节。

一九九八年,在北大中文系刚上硕士班的我出版了处女作《火与冰》。一夜之间,洛阳纸贵,这本书尤其受到青年学生的喜爱,差不多每个大学生宿舍都有一本。那时,刘晓波还在狱中,那是他的第三次入狱。刘霞听说了《火与冰》,就买一本送到狱中给晓波阅读,希望他看到年轻一代人对八十年代自由思想的承接并由此得到感到欣慰。刘晓波在八十年代以对前辈学者和作家的激烈批评而一举成名,被称为“文坛黑马”;而我在《火与冰》中也直言不讳地评点了不少名流先贤,也被称为新一代的“文坛黑马”。

然而,让刘霞没有想到的是,刘晓波在狱中读了《火与冰》之后,给予的评价不是赞赏,而是否定。主要原因是我在书中对北大的一批中年教授有颇多赞誉,而这些人大都是刘晓波在八十年代就很熟悉的同学和同侪,很多人他并不放在眼中。他看他们的视角,当然与我这个有几分仰望的年轻学子不同。他据此认为我是一个工于心计的少年人。当时,刘晓波对我的批评固然有失严苛,但后来事实证明,当我选择在真理的道路上奋然前行之后,我确实与很多北大的师长渐行渐远,而与我一起“出道”的孔庆东和摩罗更是堕落为权力的帮忙和帮凶。若不是我后来成了基督徒,若不是我后来与刘晓波成为挚友,我是不是也会堕落如斯呢?想起来也有些后怕。

刘晓波行事为人的原则,向来是“对事不对人”。一九九九年,他第三次出狱后不久,给我打了一个电话。那时,我还是一个韩寒式的、少年成名的文化名人,围绕着我已经有了不少的争议,但我还可以在媒体上露面、在大学里演讲,我的“敏感度”还没有亮起红灯。那一天,恰好是中国警官大学请我去他们学校演讲,校方专门派车来接我。为表示对我的尊重,还有两名穿警服的老师随行。那时,我根本不会想到,几年以后参与对我和刘晓波的迫害的警察,有不少就是从这所大学毕业的。正在路上,我的手机响起来,对方结结巴巴地说:“我是,我是刘晓波!”这个电话不是向我示好,而是直率地批评我不久前在一个电视台的访问中的一段谈话。第一次通话,就如此直言不讳地批评对方,这就是刘晓波直言不讳的风格。在车上,左右都是警官,我不便与刘晓波深谈,哼哼哈哈几句就说再见了。

我们第一次见面是在几个月之后。我们共同的朋友、作家廖亦武来到北京,他认为刘晓波跟我该见一面,便安排我与刘晓波在一个朋友家会面。刚见面,我还心存芥蒂,话不多,刘晓波似乎也没有多少兴致与我交谈,场面一时间显得很冷清。一刻钟之后,我妻子下班赶来,她才打开了冷淡的局面,我跟刘晓波慢慢找到了一些共同的话题。之后大家一起吃饭,朋友家的阿姨来自四川,做得一手好川菜。刘晓波比我这个真正的四川人更能吃辣,我记得那天他大口吃泡椒鸡杂、水煮鱼,满头大汗,风卷残云。大家都吃完了,他还用汤泡了一大碗米饭接着战斗。我们边吃边谈,逐渐发现彼此对许多人和事都有相似或相近的看法。告辞之后,我们刚上出租车,手机就接到了刘晓波发来的一个短信:“今天很高兴认识你们。”一句话,言简意赅。冥冥之中,一切就已经注定。

在此之后将近十年时,我们成了心心相印的朋友。差不多每隔一两个星期就会碰面,通常是在餐馆里一起吃饭,偶尔也到对方家中享受自己做的“私房菜”。对于中国人来说,民以食为天,很多事情都是我们一边吃饭一边讨论出来的。我们一起起草各种有关人权问题的签名信,一起为入狱的良心犯家属筹措救援金,一起推动独立中文笔会在国内的公开活动,最后一起修订零八宪章的文本和联络签名人。可以说,最近十年以来刘晓波从事的所有人权活动,我都是亲身参与者。当然,除了人权活动之外,我们在一起讨论的最多的话题还是文学。刘晓波在骨子里不是政治中人,而是文学中人。他最关切的是人性,而不是政治。

传世与觉世:文学的“野心家”与人权的捍卫者

一九八九年“六四”的枪声,改变了刘晓波的一生,也改变了我的一生。那一年,刘晓波三十四岁,是天安门广场上坚持到最后的绝食四君子之一;那一年,我十六岁,在四川偏远的小镇上,从美国之音的广播中听到沉闷的枪声,一夜之间我就完成了我的成年礼。然后,刘晓波入狱。三年后,我如愿以偿地考入了北京大学,在我们偏远的县城,每年一千名高中毕业生中,差不多只有一个人能考入北京大学。

在八十年代,刘晓波是一位文学的“野心家”。张爱玲说过一句名言:“出名要趁早。”青年刘晓波是一名怀着出名的渴望来到京城的外省青年。他野心勃勃,野性难驯,他不把前辈和权威放在眼中,打倒他们并取而代之是他梦想。他首先说出中国当代文学一无所有的真相,然后指出中国知识分子根深蒂固的奴性,接着像《皇帝的新装》中的那个孩子一样,说出了一个人人心知肚明却又相顾无言的事实“毛泽东就是混世魔王”。那是一个文学爆炸的时代,作家是万人迷,诗人比后来的歌星影星更受追捧,刘晓波果然成了中国最出名的文学博士。那时,他研究的题目是美学,那是八十年代中国的显学,而刘晓波本人也具有极高的艺术鉴赏力,他爱看电影,听古典和摇滚音乐,流连于北京的美术馆和画廊。如果沿着这条道路走下去,他一直写写文学评论和艺术评论,他会成为中国最优秀的文学教授和一言九鼎的文学评论家。

但是,没有人能决定自己的命运,即便强悍如刘晓波也不能。“六四”的枪声终结了刘晓波的文学梦,他的人生更换轨道,驶入惊涛骇浪的出三峡之旅。一九八九年之后,他出入于监狱内外,很多时候他的家也变成临时的监狱。中国日新月异,物欲横流,人们以忘却作为升官发财的前提,而刘晓波将自己定格在那个恐怖的夜晚,跟“新时代”和“大国梦”格格不入。他付出了很多时间和精力去安慰那些良心犯的家人,而他们大都是在压力、迫害和困窘之下的忧郁症患者,中国人没有看心理医生的习惯,于是刘晓波便兼任起心理医生的职业来,以自己的切身经验来抚慰和鼓励他们。他为一桩桩的人权事件拍案而起,尽管由于严密的监控,他很多时候无法身临现场,但笔下的文字却如泉水般汩汩地流淌。他几乎是一人敌一国,单枪匹马地对抗党国强大的宣传机器。一个“文学”的刘晓波,转换成了“政治”的刘晓波。

我在北大念硕士的时候,论文是关于梁启超的。我的导师夏晓虹教授是研究梁启超的专家,她写过一本名为《传世与觉世》的梁启超的传记。梁启超的一生都在“传世”与“觉世”之间挣扎,人的生命是有限的,但人的使命却是多重的。是写曹雪芹的《红楼梦》或钱钟书的《管锥篇》那样的巨著,还是写如鲁迅形容的“匕首”和“投枪”的杂文和时政评论?前者是传世之作,后者是觉世之作。对于既有天才也有野心的作家来说,这是一个两难的困境。梁启超看到他所处的那个时代,王纲解纽,百废待兴,民智未开,歧路亡羊,他放弃了写作那种可以“藏之于深山,传之于后世”的巨著,而写作那种开启明智、启蒙大众、传播常识、警戒危机的报刊文章。

刘晓波也是如此,一九八九年之后的二十年,他没有写过长篇小说,也没有写过结构严谨、规制宏大的学术论著,他结集出版的几本书都是有评论汇编而成。他以写作传世之作的才情来写觉世之作。这是不是大材小用呢?“天安门母亲”丁子霖曾经问刘晓波,为什么不写理论专著,而专写那种会惹麻烦的文章?刘晓波回答说,十三亿人口的中国,开口说话的人太少了。看到身边的朋友以及那些无辜的百姓,遭到强权的迫害、凌辱、剥夺,我能保持沉默吗?在这样一个基本人权和自由不得保障的境遇下,追求文学梦和学术梦过于奢侈了。那时,刘晓波大概也没有想到,他失去了实现文学梦的机会,却成为尊崇的诺贝尔和平奖得主。

其实,这也是我近十年来的选择。二零零一年出版的《香草山》是我最后一本所谓“纯文学”的作品,那是一本长篇自传体的爱情小说,在一个人们普遍不再相信爱情的时代,我重申了爱情的可能与爱情的伟大。但在此之后,我也像刘晓波那样,集中精力写作那种“速朽”的政治评论。由此,我的书、文章乃至名字在中国全面被禁,我与刘晓波一样成了在祖国“隐形的人”。

因为爱,所以痛:刘晓波的爱情以及对世界的大爱

刘晓波的尖锐和坚韧,是因为爱和不忍。二零一零年九月二十九日,国际笔会第七十六届代表大会在日本东京举行纪念会,特別纪念狱中作家委员会成立五十周年——中国作为监禁作家数量居世界第一的国家,成为会议讨论的重点。开幕式上播放了刘霞的一段视频讲话,那是刘晓波荣获诺贝尔和平奖消息传出之前的一个星期,日渐消瘦的刘霞平静地讲述说:

这是刘晓波一九九七年一月给我的信,也是几百封信中仅存的之一。

“亲爱的,我们爱的首要和最后的依凭就是一种坚韧的宗教情怀,彼此的信任和决不放弃未来的希望。或者说,我们生活的首要的和最终的意义来自我们的爱。……爱会使我们在充盈的感情的温暖中过饱满的心灵生活,爱使我们有勇气、有信心秉持人类正义,向极权挑战,保持人的尊严、诚实、自由。

你的信,你遥远的思念,使我努力向着完美的境界靠近,从另一种维度走向终极的存在,我会在充分的内省之中,批判地面对世界和自我,谨慎而又坚定地做出选择,对生命始终保持善意的基本信任。

我们对这个社会的拒绝,不是出于愤怒和仇恨,而是出于宽容和爱。我们永远不会是现存秩序的认同者和辩护士,我们以永远的爱来拒绝。”

在一九九六年十月八日到一九九九年十月八日晓波被劳教三年期间,我给他写了三百多封信,他给我写了两、三百万字,几经抄家,他的文字基本消失。

这就是我们的生活。

谢谢大家给我时间,与我一起分担刘晓波不自由的日子。

我想,听过这段讲话的朋友,一定就能理解刘晓波为何要为人权和自由奋斗。为了自由,他付出了不自由的代价;为了爱,这个宣称“我没有敌人”的人,成了专制政府最大的敌人。

《刘晓波传》是我写的第一本传记。在刘晓波于二零零八年十二月八日失去自由之后,为刘晓波写一本传记成了我的心愿和我的使命。在写作传记之前,我在香港出版了评论集《刘晓波打败胡锦涛》,收入几十篇探讨刘晓波的思想和呼吁关切刘晓波案件的文章。写评论我是轻车熟路,写传记对我则颇有挑战。首先,是资料搜集的困难,比如我想采访刘晓波历次坐牢期间的狱友和狱卒,以及与他的案件有关的警察、检察官和法官,但在目前中国的政治情势下根本不可能,刘晓波的狱中文稿仍被官方封存在档案馆中。其次,是我与传主之间有着亦师亦友的亲密关系,我如何能在倾注情感的同时又保持一定的距离感,不至于将传主神圣化,而写出一个有血有肉、有缺点、有局限、有冲突的“人”来?

那就必须全面呈现刘晓波对待爱情和真理的态度。英国学者保罗·约翰逊在《所谓的知识分子》一书中指出:“考察知识分子对待真理的态度,他们寻找证据和评价证据的方法。他们对待特定的人,而不是对待人类整体的态度;他们对待朋友、同事,尤其是对待家人的方式。”有些知识分子宣称他们爱人类,但他们爱的是一个抽象的、群体的概念,他们却不爱身边具体的人,不爱他们的妻子和孩子,这样的人是虚伪的。刘晓波有过一段不懂得爱、不珍惜爱的放荡不羁的时期,像五四时代的小说家郁达夫那样“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”,终于导致第一次婚姻的破裂,他的前妻携他们唯一的儿子远走美国。他对前妻造成了很大的伤害,致使此后他们基本断绝了联系,甚至当刘晓波第四次入狱和荣获诺奖之后,他的前妻和儿子都不曾对媒体说一句话。

正是因为曾经失去,经历过那刻骨铭心的痛,刘晓波后来才倍加珍惜与刘霞的爱情和婚姻。他对刘霞体贴入微,每次过马路的时候都牵着胆小的刘霞走,每当在外面的餐厅吃到好吃的菜都会给刘霞打包回去。刘晓波对我说,一个不爱自己的妻子的人,是不能做朋友的。这是他选择朋友的首要标准。这就是一个真实的刘晓波,他对世界的爱是从对妻子的爱开始的。

出黑暗,入光明:刘晓波与未来中国的民主转型

多年以来,刘晓波屡败屡战地与外在的社会、政治和文化的黑暗战斗,他不仅批判共产党的独裁制度,而且否定中国两千年来儒法互补的专制主义传统。他热烈拥抱民主自由的普世价值,同时也对资本主义和商业文化带来的“单向度的人”不无忧虑。他从时代的脉动中捕捉到“未来自由中国在民间”的信息,但又对民粹主义和“多数人的暴政”充满警惕。所以,刘晓波的思想观念不同于一般意义上的“反共人士”,他看到了许多“反共者”与共产党之间不自觉的“精神同构性”。所以,我将刘晓波看作是“异议人士中的异议人士”。

与外在的社会结构性的黑暗相比,人内心深处的黑暗更加可怕。思想史家张灏提出“幽暗意识”的观点,认为正是儒家性善论中“幽暗意识”的缺乏,使得中国未形成强大的民主传统。儒家“人之初,性本善”的对人性的乐观看法,导致暴君肆无忌惮地施行暴政。作为传记的写作者,我当然不回避刘晓波生命里真实存在的黑暗。刘晓波本人也从未否认自己内心的黑暗与虚无,除了应对警察以及异议人士阵营中的批评者之外,他更多的是在“天人交战”。他有过虚荣、傲慢,有过软弱、退却,人性中普遍存在的那些黑暗,在他身上都或多或少地有。在第一次入狱的时候,刘晓波在父亲的劝说之下写过悔过书,客观上配合了当局的宣传——他说自己没有看见广场上死过人,虽然他确实没有亲眼看到死难者,他并不是在说谎,但这句话却被共产党当局大肆利用,成为对死者和家属的第二次伤害。由此他开始了漫长的自我拷问。大屠杀之后,刘晓波活了下来,出了监狱,但把十字架永远背在背上。别人试着背一下,背不动,就轻轻地放下了。可是他偏不,一直背着。

刘晓波不是生而成为圣贤,而是不断地忏悔与反省、修补与超越,向着圣贤的方向迈进。我也深信,第四次入狱的刘晓波,会做到他自我期许的那样“爱狱如家”,正如刘晓波的好朋友、政论家胡平所说:“二十年来,晓波通过更坚定的抗争,更从容的面对苦难,包括一次又一次的坐牢,为自己赢回了尊严,从而也使得自己的精神境界进入到更高的层次。……圣人,就是不断努力的罪人。”在过去的十年里,我亲眼目睹了刘晓波如凤凰涅槃一样的升华,他也带动着我向前走。有一句英国谚语说:“跟我们同行的人,比我们要到达的地方更加重要。”能够与刘晓波同行,是我一生的幸运。尽管因为与他的友谊,因为写作《刘晓波传》,我的生命的轨迹发生了翻天覆地的变化,差点失去生命,被迫离开中国,但我并不为此感到后悔。

今天,在大国崛起的肥皂泡之下,中共的独裁统治已呈现出严重的危机。不管中共当局是否承认和接受,中国的民主转型已经不可避免。作为一名从天安门屠杀以来持续二十多年为中国的人权事业奋斗不止的知识分子,作为非暴力抗争的原则和“我没有敌人”精神的倡导者,作为惟一一名身处中国本土的诺贝尔和平奖得主,刘晓波必将在这一变革中发挥至关重要的作用。

中国的民主化,不仅将使得十三亿中国人告别共产党暴政、基本人权受到法治保障,而且将带动新一轮的全球民主化浪潮,北韩、伊朗、古巴等独裁国家的变化必将加速。在此意义上,刘晓波对人类历史的推动,将不亚于南非的曼德拉、捷克的哈维尔、韩国的金大中和缅甸的昂山素姬等人。他应当像曼德拉、哈维尔、金大中和昂山素姬那样获得其同胞和全世界的支持。

我很喜欢的日本童谣诗人金子美铃写过一首题为《向着明亮的地方》的童谣,其中有几句是这样写的:

向着明亮的地方

向着明亮的地方。

哪怕一片叶子

也要向着日光洒下的方向。

灌木丛中的小草啊。

向着明亮的地方

向着明亮的地方。

哪怕烧焦了翅膀

也要飞向灯火闪烁的地方。

夜里的飞虫啊。

是啊,我们都是灌木丛中的小草,我们都是夜里的飞虫。我把这首童谣送给在冰天雪地的锦州监狱的晓波,也送给每一位热爱真理、正义、和平与光明的朋友。

余杰专栏:向死而生的刘晓波

2017-07-21 07:00

刘晓波去世了。我生命中最宝贵的一部分也随之而逝。

二零一七年七月十三日晚上,我在唐山书店举办《拆下肋骨当火炬》的新书发表会。我最后分享的一句话是,“拆下肋骨当火炬”这个苏格拉底和顾准都使用过的典故,也是刘晓波一生的实践,刘晓波就是拆下肋骨当火炬,照亮六四屠杀之后漆黑的中国。说到这里,我心中隐约有不祥的感觉。

会议刚结束,我打开手机,巨大的打击像石头一样砸过来,“晓波已经去了”,那是我最不愿看到的一行字,我险些晕倒在唐山书店的楼梯边,扶着墙才站住,一时间泪流满面,恍若在梦中。

以杀人来维系的政权再次杀人,多杀一个人对他们来说并不特别困难。接下来的几天,局势一天比一天险恶。并没有因为晓波的死亡,共产党就恢复了一丝自信。共产党不仅害怕活着的刘晓波,也害怕死了的刘晓波。他们不顾刘霞的强烈反对,强行立即将刘晓波的遗体火化,不允许骨灰下葬在故土,匆匆实行了所谓的“海葬”。

当局安排刘晓波的大哥刘晓光在一场精心导演的新闻发布会上露面,如木偶般说了一番“感谢党感谢政府的人道主义安排,非常完美,非常周到”之类的鬼话。刘晓光还说自己是家中的大哥,家中的事情由自己说了算。他真是个法盲,刘晓波的事情难道不该由他的妻子刘霞说了算吗?一个已经跟刘晓波断绝关系将近三十年的陌生人,一个一度企图瓜分刘晓波的诺奖奖金、得知刘晓波已经捐出奖金而无比失望并被刘霞基督鄙视的小官僚,有什麽资格取代刘霞第一亲属的位置?

难怪鲁迅说,人最大的敌人或许是他的家人。宣称没有敌人的晓波,会料到他的大哥有这场可耻的表演吗?刘晓波与刘晓光之间,除了血缘上的相同之外,再没有别的相似之处。

刘晓波不是周恩来和邓小平——周恩来和邓小平是自己选择“海葬”的方式,他们的骨灰污染了大海。他们都是杀人如麻的屠夫,他们不敢下葬在土地上,他们害怕被后人鞭尸,他们更不愿像毛泽东那样成为一块被风干的“老腊肉”。

刘晓波“被肝癌”和“被海葬”了。这个“新纳粹”或“超纳粹”政权残害刘晓波的生命乃至毁灭了他的遗体。以他们掌控的亘古未有的暴力机器而言,这样做易如反掌。在此一事件中,共产党果然无比信奉唯物主义——他们对刘晓波实行“挫骨扬灰”政策。只有当刘晓波在物理意义上“尸骨无存”了,让友人和后人连追悼和纪念的地方都找不到了,接下来就是无边无际的遗忘了,那样共产党才能真正安心。

当年,亲人为在文革中被残害的林昭留下了一块小小的墓地,那块墓地就像是一道一直在汩汩淌血的伤口,人们络绎不绝地前去祭拜和凭吊。当局不得不在墓地旁边的树上安装摄像头,并安排员警日夜巡逻,以恐吓来自全国各地的林昭精神的仰慕者。这一次,当局吸取了教训,他们防患于未然:没有坟墓的刘晓波不会像有坟墓的林昭那样,继续成为党国的大麻烦了。

然而,信奉唯物主义的共产党绝对想像不到精神的力量、思想的力量有多大。刘晓波活在他的文字中,他的文字是不可战胜的、无法消灭的。这些文字中蕴藏着自由的密码,如同钥匙,如同解药,如同翅膀,可以帮助那些迷路的人回家,酣睡的人苏醒,沉沦的人飞翔。每一个字都是一粒麦子:麦子落到地上,死了,又结出许多籽粒来;文字印刷在书上,书是焚烧不尽的。由刘晓波的文字汇集而成的每一本书都是一束强烈的光,让在黑暗中跳舞的老鼠惊恐万分地逃遁。