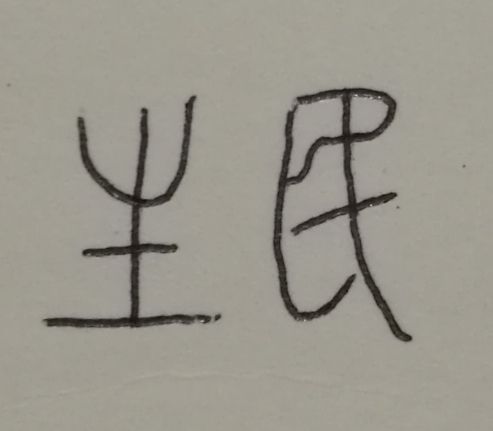

黔首故事選之五:《秋菊·戴震》

《秋菊打官司》,这个电影名字我乍一见就很不舒服,因为想起了七十年前的活人秋菊。

“秋菊”,这不是大家闺秀的名字,也不是平常农村妇女的名字。一百年以前差不多只有一种女子常起春兰秋菊这样的名字。这是可以买进卖出的货物的标签。我对秋菊能有记忆时她已经不叫这名字了。现在世界上只有我一个人知道这个女人叫过这名字。这电影使她突然“名”满天下,真是不幸。什么别的名字不好取?

她是在一个夏天早晨突然死的。我两三天前还见到她,好好的,毫无病容,怎么会来一个“暴症”,不及请医就咽气了呢?我匆忙赶去,一口没上漆的白木棺材停在廊下,半在堂中,半在堂外。她的六岁的女儿全身白色孝服跪在旁边哀哀哭泣。我走过去对棺材作了一个揖。除她女儿外没有一个人为她戴孝,行礼。没有人为她说话。没有人来吊唁。没有人来给她上香烛。棺前只有一堆纸钱灰在小瓦盆里。停灵一天就抬出去埋葬了。这是一个没有娘家的女人。我没有去送葬,知道除工人和她的女儿以外不会有人陪伴棺材走。是不是埋在她死去的丈夫坟边也不知道。那里有空地,但没有她睡的穴位。谁给她上坟?只有那女儿,又太小。推想她死时也不过是二十五岁左右吧。我知道她只比我大十来岁。

她极少说话,好像是不会说话的人。除对我以外,她不曾对人笑过。她没有对别人笑的权利。我十几岁时到她那里去,有时在她屋里伏在放梳妆匣的桌上看书。她站在我旁边,在我耳边轻轻说:“我要是能像你这样看书有多好。你教我认字吧。”不止一次她求我教她认字。我一次都没有回答一声好或是不好,只能对她笑笑。我知道这是办不到的,不能做的。她连穿花衣系红裙的权利都没有。尽管她对我更亲近些也不要紧,不会有人认为不好。我可以住在那里,睡在她的床上,让她单独在我身边。我们彼此习惯性的“授受不亲”。她来回只会说那么几句话,总是说她能像我就好了。她不敢说,假如她的女儿是像我这样的儿子就好了。但我知道她的心思。我只能是弟弟。她从来不敢叫我弟弟。这是身份,无法改变。我那时也知道,她要求识字,顶多不过是想看看唱本,也许只要认识《日用杂字》能记账就行。我不能教她,这当然是遗憾,可是怎么能想得到,假如她会记账也许就不会那样含冤负屈有口难言了呢?不过,即使她再多活些年,又会有什么幸福生活等待她过?何况识字又有什么好?知书识字就不会受冤枉了吗?

我说不出她是哪一省人,她没有特别口音。她的低低语声,对我讲话时似愁似喜的面容,离得太近时闻得到的头发上“刨花水”气味。她的衣着行走坐卧姿态,此时竟然越过七十年的距离出现在我面前,比荧屏银幕上还真切,是活人。当时我一点不觉得有什么,现在想来,她只有我这一个可以接近谈话不必顾忌的男的,对我自然和对别人完全不一样。我茫然不觉,不知怎么会在记忆里留下。她大概也不知道自己的心。毕竟是二十世纪初期的旧家庭中不识字不见世面不懂事不受重视的青年女性啊。她活着,有若无。她死了,怎么对我又无若有了呢?

忘了秋菊吧。不料没忘记“打官司”。真秋菊是不会打官司的,只能死。受屈的人谁能指望打官司呢?

2. 戴震

忽然间我发现自己在一所庄严的厅堂之内。面前八仙桌上整整齐齐摆着一叠旧线装书,旁边坐着一位穿着长袍马褂背后拖着辫子年约半百的老先生。他不是我幼时见过的大哥,更不是我婴儿时见过的父亲。他用手向那部书一指,对我说:“这是我的书。”我一望,书上标签是《水经注》。他是清朝打扮,不会是作者郦道元。书是殿板形式,人是安徽口音,他必定是戴震。我连忙深深一揖,口称“是东原戴老前辈吧?”他微微一笑,说:“你已年过八十,我不过五十几岁(一七二四年一月至一七七七年),还是你年长呢。”我连忙说:“不敢,不敢当,老前辈已经是二百七十岁了,晚生何敢妄攀?”他又笑了一下,随即说:“我含冤两百载,无处打官司,难得今天两心感应,想到一起,能同你相见。状子不能写,问你几句话。请坐下。”我忙说:“晚生洗耳恭听。”他便慢腾腾说出一番话来。

“两百多年前我虽薄有名声,无奈科场失意,屡次会试不利。忽然纪晓岚(昀)老大人就任四库全书馆总裁,来函促我进京入馆。我在纪家教过家馆,有宾主之谊,不算生疏,却也没想到有这样的事。我到京后,他见面就说: ‘先不要问怎么入馆,先回答我。你要答应我做两件事,一是校订《算经十书》,二是校出《水经注》。第二件尤其要紧,要先做,快做。你要昼夜从事,越早成书越好,而且一定要超出各家校本之上。现在有内库所藏《永乐大典》本可供你用。至于你怎么去校,那就不管。总之是要什么有什么。成功,万事大吉。不成功,连我也担承不起。明白吗?这不是我能做主的事。简在帝心,好自为之吧。’如此一来,我只好竭尽全力,将库藏以及各地呈进的印本写本‘獭祭’。幸而我有原来的底子,不到一年就校完誉录上交,并且遵照纪大人之意,只说是依据《大典》本,其他一概不提。本来学问之道譬如积薪,后来居上,在下面的做垫底是自然之理。我问你,纪大人是贬去过边塞效力的,我只是个小小举人,有天大的胆子,几个百口之家,敢上冒天威犯欺君大罪?校本献上不久,纪大人喜形于色,告诉我,龙颜大悦,不仅要御制诗志喜,还传旨用武英殿新刻成的木活字赶紧排印出书,颁布天下,永为定本。”说着话,他站起身来以手加额。我也只得随着站起。

他坐下接着说:“全祖望校《水经注》,赵一清接着他校成功了。两人都是浙江人。省里呈上校本稿要入四库。这怎么能容得?非压在下面不可。《算经》也是民间有了辑本,朝廷岂可没有?康熙时有《数理精蕴》,圣代岂可有缺?纪大人和我都明白,此乃天意,非人力也。我急欲成书,又恐惧遇祸,兢兢业业,心力交瘁。虽福运降临,天眷有加,而寿算遂促。入馆不满五年便辞人世。谁知不过百年,后人读全、赵校本竟以后世目光窥测,不明前代因由,加罪于我,责我吞没。我有冤无处诉,打官司无可告之人。即令我敢诉讼,阴阳两界也都不会受理。抑郁多年,想不到今天你忽为秋菊弱女子呼冤。心灵感应,所以我们相见,使我得一吐为快,消除胸中块垒,何幸如之。你没有忘记的那位秋菊佳人听说是丰神依旧。她生前未出口呼冤,死后仍坚守沉默,无心打官司,因此不能和你相会。好在你不久即将来和我们同处一界。不过阴界并非仙界,不能随意来往会晤谈话,另有规矩。阴阳隔绝……”话未说完,戴老前辈忽然不见。

一九九三年四月

——选自金克木《書讀完了》

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!