父母被抓、弟弟昨晚被带走,放弃美国绿卡回国的我被灭门 「转载」

本文转载自微信公众号“公开审判 (ID:gksp2020),作者王然

Original 王然救父 Yesterday

过去8年,我的心愿是在美国能吃上一碗最喜欢的牛肉米粉,下班跟爸妈视个频。

现在,我在内蒙古包头,乞求公检法,放了我正被医院非法拘禁、生命危在旦夕的爸爸。

我叫王然,内蒙古包头案王永明的女儿。父母被抓,昨晚我弟弟被带走16小时,我们都被立了案。我的四口之家正在被灭门。

十二年前,2008年。我十八岁。决心去美国在金融方向留学,没想到一留美就留了八年。

在肯塔基大学的本科期间有位台湾男同学讲大陆在人权和法制方面有很大欠缺,我和他激烈争论了很久,不仅因为我热爱这片生养我的土地,还因为彼时我仍有自信和自豪感去说服对方。

后来,我在伊利诺伊理工大学读研究生时创过很多业,开过公司,做过兼职辅导,毕业后就职于北美信托做证券私募基金,专注于以欧洲为主的全球交易。我很喜欢这份工作,很开心,由于时差问题每天六点半需要开始上班,开始打电话确认交易信息。因为我表现不错,公司开始为我准备办绿卡的申请。

我那时问爸爸,想不想移民,他跟我说:

“包头市是全世界最好的地方,他在这里最自在,他哪儿也不去。”

但现在,先有包头恶警王刚的敲诈勒索,利用扫黑办民警的身份把我爸爸打成黑老大;中有包头当地公检法的联席会议,达成统一共识,法院丧失中立性及正当性,未审先定;后有包头市中心医院配合东河区公安分局的非法羁押,罔顾人命。

我的世界,天塌了。

2019年4月4日,我妈妈被王刚带队抓进看守所,至今再未走出过那扇铁门。同一天,我爸爸被包头市东河区公安局带走,在询问室昏迷,后取保候审。那天,20岁出嫁后做了一辈子家庭主妇,涉世不深的妈妈对我说的最后一句话是:“照顾好你自己,赶紧问问你爸爸那儿是什么情况。”从那以后再没和家里人见过面,看看外面世界的蓝天。2020年5月8日,律师刚去看守所见过妈妈,回来讲:“她头发剪成很短,精神面貌很糟糕。”

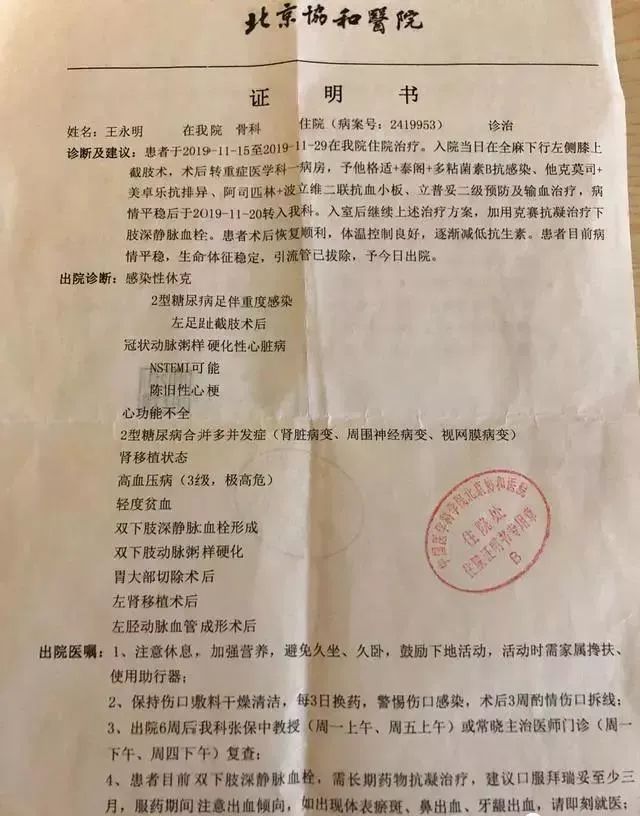

我爸爸有16项病,其中包括患有心脏三级心衰,三级高血压,糖尿病合并多并发症,胃部切除、左肾移植,2019年11月,突然病毒性感染了鲍曼不动杆菌,在半昏迷状态被从天津转推进拥有全国最好抗生素的北京协和医院抢救室。抢救室没有窗户,很多人活着被推进来,闭着眼睛被推出去。我凌晨四五点骑自行车去医院抢救室门口守着,晚上一两点回医院旁边的小宾馆。我以前其实不信佛,但我没有寄托,我真的没有办法,我去请了佛牌,时时刻刻攥手里,放在衣服里。

万幸手术顺利。后来在协和医院ICU病房里,爸爸病床两边摆满了巨型仪器,嘴里插着管子,脸上贴着胶带,胳膊上扎很多输液管。我掏出笔记本,随时观察每个屏幕上的每个数据,每个指标,并且和他化验单上的之前的数据作对比,一旦出现异样我就会赶紧报告给医生。我的世界没有白天和黑夜,因为每分每秒我都要和死神作斗争,把爸爸的命一点一点抢回来。

结果现在,我没想过除了死神以外,我还要和包头市的公安局、检察院、法院抢爸爸的命。

本来一切都要好了。我爸爸能活下去了。

2020年4月10日,包头稀土高新区检察院决定逮捕我爸爸,但由于他身患严重疾病,东河区看守所拒绝收押。根据刑事诉讼法规定,逮捕以后应当送看守所羁押,看守所的拒收正意味着我爸爸病危,随时有死亡的风险,看守所不愿意承担这风险。结果竟然东河区公安分局扫黑办专案组民警亲自把我爸爸“收押”在了包头市东河区医院以及包头市中心医院。

自那以后,我拼尽全力才偷偷见到爸爸两次。

第一次,是在包头市东河区医院,一座特别破旧狭小的医院,连社区医院水平都达不到。这座医院只有特别小的两层楼,平时是包头市公安局体检的场地,相当于是公安局联系密切的医院。透过普通的玻璃门门缝,我往里面偷看。当时就心胆俱裂。

本来要这么多仪器才能吊着命的我爸爸就在床上躺着,身上没有任何救治设施,输液都没有,胳膊耷拉着。我没有敢叫他,他另外一条腿红肿着,伸在那里。有八九个人在房间里监视着。其实爸爸的病情一旦发展就停不住,不截肢都好不了,会顺着腿一直往上烂,越烂越多,本来我爸爸最开始只有小小的倒刺,揪掉了,再后来切掉五个脚趾,结果整条腿都烂掉。

我真的很担心。就是你明明知道他的病在变严重,你却只能看他一天一天越来越靠近死亡。是这样的感觉,你懂吗?

第二次,是在包头市中心医院,在骨二科。

住院部的一层有人把守,需要陪护卡才能刷进去。但医院不给我陪护卡,我连大门都进不去。只能蹲在冷风里,生生等到半夜天很黑了,趁人不注意溜了进去。我爸爸当时正在吃饭,两条胳膊都特别粗,已经水肿的很严重了。他看了我一眼,没有认出来我,一点都没有。我和他说话都没有听出来我的声音,我大喊“爸爸!”,他才认出。

但一喊公安局的人就发现我了,就来关门,门缝越来越细,越来越小啊,他的脸就在这缝里头朝我大喊,让我赶紧回家,赶紧走。其实我知道爸爸很留恋很舍不得我的,我也知道他很疼。但那天他和我大喊的最后一句话是,“我没事。”

我没有吵闹什么,只蹲在病房外面大哭。十几个办案民警围了过来,包括派出所和专案组的人,警告道:“你知不知道为什么我们这么多人来,我们为什么站在这?”我问:“你们是想带我走吗?”有个专案组的年轻人就讲:“你赶紧走吧,你去那边,这么多警察。”我明白他们表面在劝慰,实际在警告我,再哭就带我去警察局。

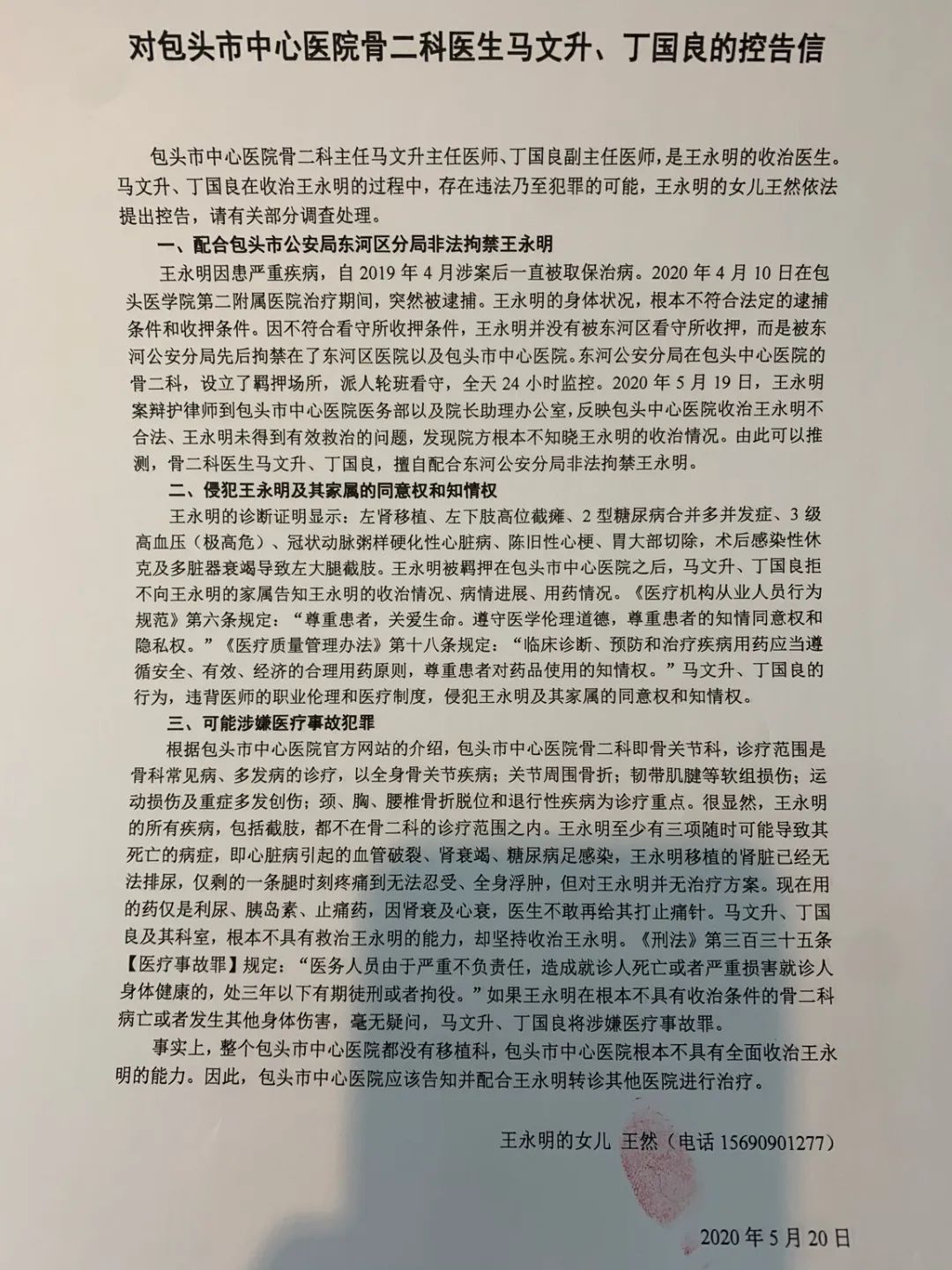

这两次之后我连爸爸具体是什么情况都不知道,医院不把病情告知给我,只汇报给公安局。我甚至都不知道爸爸是不是昏迷着,只是从律师那里听说,爸爸的心衰情况比过去严重很多,最近一次身体指标很异常,原本正常的范围是4到5,现在排异的反应已经变成9了。这真的是很恐怖的数据。我爸爸危在旦夕,只靠自身极低的免疫力和止痛针熬着,医院却只是给一张床,让公安局能继续变相非法拘押,输液、药物、仪器等等,什么医疗手段都不采用。

“就像我们的法律失灵了一样,所有人都在等着他死掉一样。”律师跟我说。

2020年5月13日凌晨一点多,我爸爸还算清醒的时候,对看护他的警察讲:“你们这样不给我治病是让我死。”等天亮了,在上午10点半左右,爸爸喊来骨二科马主任,在摄像头底下对他讲:“你这样就是谋杀我,你不能没有治疗方案,不给我用药。这相当于谋杀。”马主任闭口不言。

爸爸的病太多了,根本不知道是心脏问题引起的,还是肾脏,还是血管,还是脚部感染引起,在北京的时候,我什么都不懂,就随身携带一个笔记本,每天都做病情记录。抢救室只能隔一天见病人一次,我偷摸着给门口的大姐送很多吃的,让她进去和我爸爸说说话,我也写纸条夹在饭里。他昏迷了整整一个多星期,纸条也没看,在床头柜堆积成了小山。

我当时用来笑笑自己的一句话,科比问有没有见过凌晨四点的洛杉矶,我天天都在见凌晨四点的北京。因为什么都不懂,不知道该去哪个科室看病,也不知道休克是到底哪个病引起来的,整整一个多星期我把北京协和医院的所有科室,骨科,血管外科,心内科,血管内科等都挂上了号。每天都冲刺在这些地方。因为病菌持续生产部位面积太大了,消炎药根本不够,又因为血管不好,输液都到不了这个位置,想要治疗只能截肢。但爸爸又有心衰,可能连麻醉都过不了,同时截肢后需要凝固血液,但一凝固爸爸就可能会心梗,形成血块。医生找我谈的每一次话都让我终生难忘,没有一次给我希望,即使我讲:“我已经做好准备了,但我还是希望您能救救我爸爸!”

医生还是回:“你不要抱这种幻想。你就告诉我,你能不能接受你爸爸从手术台上直接就下不来,你能不能接受我一开手术室门告诉你,你爸爸已经没了。”

如果我含糊犹豫,医生就讲:“你还没考虑好,你没有考虑好怎么能做这个手术?”

我在美国时,早餐是公司提供的美式炒饭,凯撒沙拉,奶油蛋卷。但我最喜欢的还是牛肉米粉,每天的心愿是今天中午能吃一顿好吃的中餐,吃上我从小吃到大的食物。每到这个时候我都会想念包头,那片有我亲人,养育我十八年的土地。通常四点半下班后,我会去公园里坐一坐,回到家固定和爸妈视频一两个小时,讲一下今天的生活,沉默时就陪伴着偶尔抬头看一眼屏幕里的对方。

我从没有想过,这样简单的,小框框里有着爸妈的视频电话,之后成了我前半生难以企及的奢望。

前些日子有从前留学的校友找我,问:“你到底去哪儿了?怎么消失了一年?大家都很担心你。”

我才恍悟原来这样喊救命,五脏六腑被掏出来下油锅炸的日子已经过了一年了。这一年过得像十几年一样,像我的前半生戛然而止,像我所有的笑都用尽了。

我抬头向上看,包头和北京的天很像,轻描淡写的灰蒙蒙,像是所有人的血泪从没流过。

从前我在美国住过的公寓叫总统塔。公寓里有大面积的玻璃窗,阳光洒进来,温暖通透。客厅很宽敞,过年时候容纳了许多朋友来家里举杯痛饮。那是我最快乐的几年除夕,有两只狗狗在屋子里跑来跑去,一只泰迪,一只约克夏。在所有朋友里我笑得最大声,最爽朗。

朋友讲,你笑起来是星星眼呢。我讲,是吗。继续笑得不知所以。

我真的是很喜欢阳光的一个人,即便是住酒店也一定要住带窗的房间,从来不拉窗帘。但现在我门窗紧闭,上次拉开窗帘忘了是什么时候,我也不再往窗外看,包头的霞光万道和灯火辉煌对我来讲都没有区别和意义。

从前我很爱买化妆品,女孩子爱的东西我都爱,但现在我甚至几天不洗头发不洗脸,从来不看一眼镜子。觉得镜子里的不是自己,也不在乎。

每天凌晨三四点躺下,没过几个小时又惊醒,发现手机还握在手里。我不敢错过任何一点信息,这种害怕的感觉让我不敢睡觉,会担心公众号发的内容是不是又被删掉,第五个微博会不会又要被冻结,会担心律师是不是有新消息要告诉我,会担心被拘押起来的爸爸妈妈突然出什么问题。

爸妈被带走的一年里,我甚至都没出门吃过任何一顿饭,散过任何一次步。欢乐和我无关。

我的姥姥至今都不知道这些情况,她老打电话问我:“为什么你妈妈手机打不通?在干嘛?怎么你爸妈老不接电话?”我骗她说:“爸爸身体不好,妈妈陪他在北京看病呢。”这个谎话被我战战兢兢维持了一年多了。因为姥姥70多岁了,很脆弱的一个人,平时就很爱哭,一点点小事哭开了以后就上气不接下气的那种。我不敢告诉她真相。2019年10月,我小姨,一个与案情毫无关系的人,被公安局带进去呆了37天。

以至于现在我的孩子出生6个月了,都还是黑户。因为不敢和相恋12年的丈夫领结婚证,实在太害怕再有我爱的无辜的人被包头侦查机关为了威胁我们而受到牵连了。

我孩子是在2019年10月11日早产两个月出生的。因为我一直处于照顾父亲的高强度劳累,及案件带来的极大心理压力之中,在一次产检后医生讲:“你这个有问题。胎盘不太好,脐带太细,需要静养。”但因为担心在天津看病的爸爸,我还是一周数次经常偷偷从医院跑去北京看他。后来又被逮到,医生口气严厉地讲:“不要命了?一出危险两条人命。本来静养很大可能会好,现在得赶快做剖腹产。”

手术做的半身麻醉,被推出来的时候我对丈夫鼓励地笑道:“没事儿。”

很久后丈夫提起那个笑容和我讲:“王然,你这么坚强一个人,现在为什么趁我睡着以后躲在书房偷偷哭?”

我爸爸每天被七八个陌生面孔轮流紧盯,饭菜也由公安牢牢掌控,因为他们认为糖尿病要吃素,给爸爸的饭菜每顿都几乎是全素的,但我照顾爸爸多年,深知蛋白质对他非常重要,可是提出要多加肉食之后,公安根本不听。他们并不觉得吃饭这是一件什么事儿,也根本不在意。

爸爸右腿最近也开始频繁性疼,出现左腿截肢前的类似症状,他不想沦为西汉酷刑下的人彘,和律师视频通话时恳求讲:“救救我,救救我啊,保住我的最后一条腿!”已经什么都没有了,爸爸不能动弹,性命垂危,没有一分钱,同时日日夜夜在狭小房间内被严加看管,不得与家人及外界相见。在身心双重折磨下,爸爸甚至连最后的为人的尊严都留不住。因为他们给爸爸请的看护是位60多岁的年长女性,从前在家因肌肉极度萎缩而被抱着上厕所的爸爸,只能自力更生。有一次,爸爸使用洗手间时将秽物弄在身上,张口喊看护,看护怎么也不搭理。而公安局的人只手持摄像机,将记录仪镜头对准他记录这一切。破旧的浴室,昏黄的墙皮,叫天天不应地求救无能......

我的爸爸活到56岁,怎么也没料到人生活成了这样。

我嚎啕大哭,哭到喘不过气。我没有任何一个大人可以商量,妈妈还在看守所,出任何事我都没法向她交代。平时签手术风险协议书都是医院直接和当事人签,这次医院找来律师和我签。风险协议单一接过来,我一看,就要摊在地上。整整五页纸,写满风险,每一项都是要命的。我根本不能看,一看眼泪就“嗒嗒嗒”往下掉。

我把给爸爸求的佛像攥在手里。紧紧握着。爸爸是很信佛的人,家里供了座小佛堂,每周都上香。佛祖求求你能不能保佑他,让他活下去?

2020年1月,我过了一辈子里最凄惨最咬碎血泪往下吞咽的年。爸爸每天不是水肿,就是便血,拉肚子,从去年4月份的180斤掉到现在100斤,全身都是骨架,肌肉都萎缩了。我昼夜颠倒地照顾他,他一天吃排异的药就要吃5次,时间点都得卡好,我就把所有药配好装进5个小袋子里,在小袋子上写好:早上8点、早上9点、中午12点、晚上8点、晚上9点。我真的是一点一点,一点一点,把爸爸只剩一点的命养回来。本来一切都要好了,爸爸都能自己扶着坐到轮椅上了。但包头检察、公安就把爸爸给逮捕了。

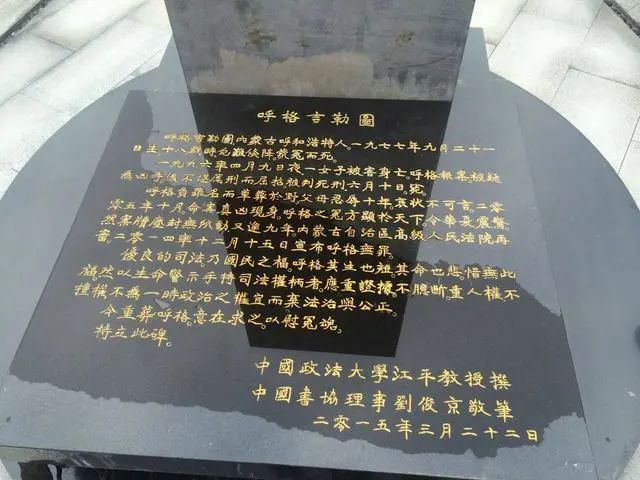

2020年5月17日,我去见了呼格吉勒图案的父母,老两口满头白发,坚持喊了九年“我儿子是被冤枉的”,爬了九年的血泪之路。碰到第一年喊冤的我,阿姨讲起喊冤时遭遇的冷漠无情讲哭了,我在旁边忍着眼泪。徐昕律师就讲:“你可以哭的,不要再忍了。”

我们去祭拜呼格吉勒图的时候,天特别晴朗。在大家说悼念词的时候却突然刮起一阵大风,飘起了雨。我们鞠躬的时候,天又放晴了。

冥冥之中就好像那个冤死20多年的18岁男孩在像我们致意。

他用一条逝去的年轻生命,把警钟留在自己的墓碑上。这个年轻男孩的墓志铭写着:“......以生命警示手持司法权柄者,应重据,不臆断,重人权,不擅权,不为一时政治之权宜而弃法治与公正......”

我看着他的墓志铭,又忍不住失声痛哭。

不仅是司法人当善用手中权柄。如果多一点人关注到,可能这一条鲜活的生命,他也还能留下来。

我祈盼本案不要重蹈覆辙,2020年我压上自己的命去乞求爸爸能活过明天。

当务之急是必须为爸爸谋得一个转院的生机,并且将包头案移出包头。

因为其一,爸爸的辩护律师徐盺讲:“身患重病生命垂危,根本不具有羁押必要性。在看守所拒收的情况下,公安将其羁押在包头市医院,构成非法拘禁。”其二,目前包头市不仅没有医院有能力真正医治王永明,事实上,医院也没有试图医治他。包头市中心医院不仅将其安置在骨科,而且不将病历单及病人的病情告知家属,也不进行输液和开处方药等治疗手段。几乎就是在眼睁睁看着我爸爸耗尽生命,这也类似靠氧气续命的人被硬生生拔掉了氧气管,无疑属于故意杀人的行为。其三,我尝试过多次沟通,但转院申请仍不被许可,在包头当地公检法系统下这个请求遭遇困难重重。

相当于爸爸的命被握在包头市公安机关手里,一天天如捻暗的烛火线般渐渐黯淡。

以现在我每天都会去和律师联系,去包头市中心医院反复递交转院手续,去检察院控告包头恶警王刚,去寄信给内蒙古和中央的人大代表,检察院,公安局等领导。甚至所有能查到姓名地机构在职人员我都寄去了信件。

其实生理上带给爸爸的折磨,已经远非常人所堪。但心理上他受到的打击更大。

恶警王刚的那句威胁成真了,“我让你家破人亡,妻离子散”,不仅这样爸爸的其他债务人,那些曾喊着恩人向爸爸借钱的人,也被他以“把爸爸整得涉黑后,就不用还钱”来诱导得报案,诬告陷害爸爸。爸爸很伤心很伤心的一点是,不明白为什么他曾经掏心窝子帮助过的一些人,本来他很有信心觉得我们是兄弟是朋友的一些人,今天为什么这样对他?他讲过他其实不是真的怕公检法这些,再怕就这一条命,爸爸讲:“我只是伤心,我不理解,为什么真心对待过的人,回头咬我?”

爸爸是个很善良,生活很规律,信佛的人。最小最小的事情是,我高中的时候,有个夏天,晚上十一点多了,小区门口路过卖瓜的瓜农,还剩半拖拉机的西瓜没卖掉。我想吃西瓜,买的时候爸爸就在闲聊天,问:“这么晚了怎么还不回去”,瓜农讲:“得卖完了才回去,瓜会烂。”爸爸的恻隐之心是很重的,立刻就把剩下整半车的瓜全部买下来了。第二天我的任务就是装好瓜,给朋友亲戚去一家家送西瓜吃。后来类似的事情是,有个奶奶卖玉米,那天瓢泼大雨,爸爸让人进来躲雨,结果又怜惜地买了一地的玉米,为了能让奶奶在雨天能早点回家。

借钱这方面,他帮助过很多人。曾经帮助过一个阿姨,她欠很多钱,家里有债主上门骚扰,女儿的两个外孙几乎所有的学费都是从爸爸这里借来的。爸爸还把房子租给她住,本来每月起码两三千的租金,只是象征性收这位阿姨一年两三千。阿姨过年都会和女儿提东西上门拜年,长年累月地感激地喊我爸爸“恩人,恩人”。但就是这样一个人,现在也加入了诬告行列。我被气得和爸爸大吵过几架,我讲:“你不要再天真了。你还在说她曾经对你多么多么的好,多么多么的感谢你。人已经在害你了!”

但我知道他确实很委屈,很难过。

之前我从没见过爸爸哭,但2019年案子发生了以后,他经常性地哭。有时候拿手机看些无关的新闻,看着看着就会开始擦眼泪,他想不明白自己被老朋友们背叛,很委屈很伤心。他甚至不敢见妈妈这边的亲戚,尤其是不敢见小姨,因为他一看见小姨就觉得相貌和嗓音都像妈妈,而他没有办法把妈妈救出来。

他被公安带走的前阵子,还经常一个人坐那里,重复地问空气这几句话:“我曾经掏心窝子对这些人,他们求着找我借钱。现在他们为什么呢,为什么呢。”

为什么呢。我也不知道。佛祖我能问问你吗?我一直相信人性本善。否则我想不通,不可能有人故意想人死吧。但现在已经尽量不去想其他。

其实真的,只是想要爸爸活下来。只是想要爸爸能够活下来啊。

前些日子我去包头市稀土高新区法院求救,哭道:”不管什么情况,哪怕警察局非法羁押着带去治病,也要先把人救活,我们再一一在法庭上审判也好啊!这样下去万一人死了怎么办?”

法院副院长冷冷道:“人死了该哪个部门负责就哪个部门负责。”

我如坠冰窟。

我又向包头市检察院提出对羁押必要性的审查,检察院讲:“我们是不会同意的,但如果法院同意,我们不反对。”沆瀣一气,互相推诿。

我擦干眼泪跑去包头市看守所求救,诉说爸爸命在旦夕的病情,看守所所长说三个字:“没事儿。”下面这段纪录片的开头就是现场的录音。

从2019年4月至今,爸爸已经被多家医院下达了十几次的病危通知,没事儿?没事儿?非法羁押的证据就在眼前了,恳求着递到他们眼前了,明明只需要睁眼看一下,明明只需要睁开眼睛啊!

......为什么呢。好像世上穷尽万千道路,独独没有我救父的一条。佛啊,为什么呢?

上周,我终于成为了妈妈的辩护人,法院却因为着急开庭,想要快审快判而拒绝我提出的正当阅卷的诉求。

为了更好地上庭辩护,我深知阅纸质卷的重要性。因为这里面有遗书完全在造假。(链接:亡者归来| 谁在三年后还在替死者写遗书?)

之前喊我爸爸“恩人”向我家多次借钱的阿姨,在2016年左右,她87年出生的女婿因为给他舅舅做担保被骗而在一所小旅馆自杀。在我爸爸尚未立案之前,阿姨曾致电过来讲,“有人要串联我搞你”,但在通话不久后真的突然与我爸爸倒戈相向。并将女婿的自杀归咎于我爸爸当面辱骂且催债。

但我爸爸根本没见过那位逝去的年轻人,且和他本人从未有过债务关系。怎么可能丈母娘欠债,女婿因此自杀呢?当时公安机关调查了半年归档为自杀,在此期间也从未找过我爸爸。可以讲,是八竿子打不着的。

可是这个时候,出现了一封很奇怪只有二十多字的遗书。大致是:“老婆,我实在忍受不了了,我是王永明逼死的。”2016年那个年轻人自杀前留下来的遗书其实只有两封,分别写给妻子和父母的。算上这封在我们看来明显造假的遗书,法院提供的电子卷遗书是三份。但律师见过纸质卷,上面仅仅陈列了印在一张纸正反面的两份遗书。

这才引起我们对卷宗造假的恐惧和怀疑。

针对第三封奇怪遗书作笔迹鉴定时,根据是前两封遗书的笔迹。律师查勘了当年公安机关调查时候存档的盖了章的两份遗书,猛地发现和鉴定机构检验的送检样本根本不是同一份文件!送检样本模仿原笔迹模仿得非常像,但在模仿过程中,有些拓写的笔画较轻就没拓上,比如遗书上“大恩大德”中的“德”字,这就摆明根本不是同一份东西。

所以送检的三份遗书全部都是造假的!而造假思路是,由某个人将A拓写成B,在用B的笔迹伪造一份C,将B和C送去鉴定,当然鉴定出来是同一个人的笔迹了!

我们所有人都细思恐极。

所以为了阅原卷,我和法院书记员通了三个电话。

第一通电话,书记员讲:“我们不给家属阅卷。”

第二通电话,书记员讲:“即使你是辩护人,我们也没有时间给你阅卷。”

第三通电话,书记员讲:“我们已经给律师阅过卷,你们可以互相沟通一下。”

但是卷宗有三百多页,律师不可能事无巨细记这么清楚。且辩护人享有阅卷的权利,我正当的诉求也不被允许。如果对方对方不讲法却讲权力,而我和律师只能讲法的话,这不是对牛弹琴么?以当地政府的庞然巨物来对抗一个平常百姓,这不是给包头甚至内蒙古公检法进行又一次的抹黑么?

案件判的是终身制的,审判结果对世界上所有人来讲一两个月就忘了,对包头也没有什么影响,但是对我,对我这个女儿,对我这个普通的曾经幸福的家庭,可能是哭天喊地的痛。

我只是想更好地救妈妈出来啊!为什么也做不到呢?

当时决定回国的时候很犹豫,因为我太喜欢芝加哥了。它是一座浴火重生的城市,19世纪美国最严重的一场大火烧了足足三天,把整座城市都毁了。但现在它很美丽,像只独自站在湖中央展翅的新生的白鹤,高傲干净,充满力量。我想把爸爸接过来,但爸爸只说,包头是他的故乡,是家,是全世界最好的地方,他不会离开。我犹豫的那阵子,有朋友就问:“你最想要什么?”我被这句很简单的话击中。我发现我只是个普通人,这辈子最想要的只是爸爸妈妈健康,平安。

于是我离开我最想留下来的城市,和我人生里最好的几个朋友,和我所有的梦想,和我的意气风发说再见。我也没有和其他所有同学一样选择北上广,而是回到包头,做普通工作,照顾爸爸。

本来我也在朝气蓬勃的,满怀憧憬,为自己未来奋斗、爱着国家的年轻人行列的。

嗯,本来我也在的。

最近梦到几年前在芝加哥,在那座从大火中新生的城市,那条密西根湖旁边特别长的沿湖公路。秋天我和朋友们都会骑自行车游湖,骑累了就在湖边沙滩上晒太阳。左手边是一望无际的湖,右手边是摩登现代的城市。人生变得很简单,只要使劲踩脚踏板,整个人就似能在风里无拘无束往前飞。我离开美国的时候,正好是六七月份,是那条沿湖公路最美的季节。

我最爱的这条公路叫什么名字来着?忘记了,恍如隔世,大梦一场。

包头王永明案的其他文章: